论马远夏圭的南宋院派山水

◇ 〔美〕高居翰

宋代经过一段混乱时期,终于在1138年重新建都于杭州。朝廷来到崭新的环境,即被称为江南的富沃丘壑地带。画院置身在文化名城杭州的魅力下,受感于它迷人的景色,尽情享受着西湖两岸的诗情画意,一种新的抒情趣味便灌输进画院风格中。北方崎岖的山岭,风蚀的平原,现在已很不适合这种比较温和的情绪了;在金人统治下的北方,仍有一些画家继续使用着郭熙、范宽的画法,但是这种画法已经成为次要的地域性传统。李唐的风格被证明更能适应重新安置的画院倾向,大部分山水画家都采用了它。这种风格在以后持续不断地朝向恬淡而亲切的方向演变,形成南宋院画山水的基础。

少数画家继承了传统画法。其中一部分以古体为风格。北宋末年,复古趣味在文人收藏家中兴起,激发了当时仿唐和仿唐以前作品的风气。宋太祖后裔赵伯驹采用了唐代的青绿山水。传其所作的许多画中,有一幅题名为《汉宫图》。这幅画没有名款,把它鉴属为赵伯驹所画也很有问题。山水部分完全没有用到青绿法,而其他很多细节,例如人物、拗曲的梅树、蓝色的远山,也都指出此画完成日期要在赵伯驹早已去世的12世纪末到13世纪初之间。构局的复古气味和主题的性质,是有人把它鉴为出自擅长宫景的赵伯驹之手的原因。它描绘的是传说牛郎织女相会的七夕黄昏之景。也许是为了参加游行或赛会吧,仆人迁着牛车聚集在画的前景。后妃和侍从们离开灯火通明的宫殿,经过由太湖石叠成的天然隧道,走向画面左上方的高塔。最后一线天光即将消失。她们登上高阁,前去参加今晚举行的传统赏月节目。

“马夏”派山水是西方人眼中最熟悉的中国山水,画派以两位创建人马远、夏圭之名而为名。马、夏和无数追随者创作了极具吸引力的作品,结果他们不但在本土获得盛名,即便在外国,几个世纪以来,他们的作品也深受大家的喜爱。出自“马夏”追随者的数千幅画,还有马、夏亲笔制作的几件珍品,被旅客和商人带到了外国。先由他们带到韩国和日本—仿品又再被模仿,竟成为整个一派山水画的模本—以后又带到欧洲和美国,在欧美变成中园绘画的正统标准形象。但是大部分中国批评家反而对“马夏”画派采取保留态度,宁取前一时期的北宋山水和后一时期的元代山水。

[南宋]马远 梅溪放艇图页 24.4cm×24.8cm 绢本设色 故宫博物院藏

马、夏活动于12世纪末至13世纪初二十五年间。两人都被列为李唐的追随者,虽然他们似乎都没有做过李唐的学生。李唐去世时两人都还是小孩,也可能都还没出世呢。马远出身绘画世家,他的父亲、祖父和曾祖父都曾奉职于画院。在马远手中成熟的风格可能大部分得自一种家传风格,曾经在家族成员之间演变着。虽然李唐的影响不断在马远作品中出现,马远的典型风格却离这位大师远得很。本文所选的两幅册页使用了李唐画派的对角斜线,山石的描绘法也完全取自李唐风格。但是很多地方都变更了。题材比较接近观画人,视野也比较收敛。在《奇峰万木》中,李唐展现了一种冷静而高超的雾中山景,它是空旷而庄严的视野的一个切片,然而在马远的笔下,却驯服而理想化了,除了最令人满意的一面以外,其他都被摒除。一位高士在一幅构图中,踽踽独行于山径上。在另一幅画中,和他相似的人物斜靠着山石,凝望溪旁正饮着水的双鹿,陷入了沉思。他们的姿态表现了北宋山水中稀邈的人物所觉察不到的安全感,那些北宋山水里的人物,似乎震骇在环境的雄伟神秘之中。

[南宋]马远 林和靖图页 24.5cm×38.6cm 绢本设色 日本东京国立博物馆藏

《山径春行图》书有马远名,主题和其子马麟的另一幅大画相同:尽情享受自然。一位高士和僮仆独行在溪边的小径上。他停下脚来,抬头远看飞憩在风中柳枝上的一对黄鹂。画面右上角有两句诗:“触袖野花多自舞,避人幽鸟不成啼。”这是情绪的净化,所有构成部分均为达到某种特定效果而服务,没有一样是多余的。郭熙或其他早期山水画家作品中的那些丰富而有趣味的细节都消失了。然而大量削减不必要的成分以后,最终效果并不令人感到冷峻,反而诗意得很。像唐代诗人和日本俳句诗人一样,马远使用了最简练的方法,依赖了由形象所引起的情绪上的联想,以及包围形象的那片空茫所挑起的言外之意,把他的主题笼罩在一片感性的声光中。

派瑞氏(De a n Per r y)收藏册页没有名款,但是原属一对册页。另一张册页上则清楚署有马远之名。画家在此使用了他最典型的,当时人称为“马一角”的构图。在细腻的渲染之中,他在轮廓鲜明的前景山石的后边,展现了朦胧的树影,以为中景的起界。从树边推向远处,是无尽的一片渺茫。观者的视野自然就落入这渺茫之中,从物质世界进入一个没有实质的境域。人们总是喜欢把空间和精神世界联想在一起,这种偏好也就使观画经验染上了一层神秘感。

夏圭更进一步简化构图,减少实体,几乎完全不描绘表面质理,用更多的雾朦胧了他的画面。线条削减到最疏少的程度,而且大部分只用来勾勒渲染面的边缘轮廓。但是这寥寥数笔竟是这样有效,把整个构局都带入了焦点。它们配合了南宋画家超越于他人之上的渐次渲染(graded washes)妙法,在画面空白之处稳定地建立了实体的地位。在构造方面,这些画家没有给观者留下任何疑惑,甚至为观者提供了如何把一片虚渺看得充实起来的方法。既然夏珪把他每一种题材都表现得明确无比,他也就以自己的语法符合了画院的戒规。

现存夏圭作品大部分都是小幅山水。大量削减布局和形式以后,我们一瞥之间便能尽收景致于眼底。再看三看,只是补足和加深了我们初看的印象。虽然一般手卷都需要比较长的时间慢慢观赏,但夏圭的手卷却和他的小幅作品一样,在一刹那间展现一切的印象。它把我们的视线带进带出,从实物引至虚渺,又引回实物。每一构成部分均以其本身简明而纯净的视觉形象存在着。在这里,令人遐思的晚雾中矗立着一块巨石的段落出自《溪山清远》,一张可能是“马夏”画派最卓越的杰作,因为它画在纸本而非绢地上,我们才能欣赏到笔法的精练:坡石使用了侧斜的干笔,叶丛以秃笔聚成,描绘危桥、孤客的线条坚稳却不僵硬。然而最令中国人赞美的,是夏圭在用墨上的精妙,他能够掌握从最浓郁的深墨到最细腻的淡墨,并且在使用这种绝技时,能在训练有素之外又收敛无比。认为马远及其他南宋院画家的作品过于甜腻的后代批评家们,对夏圭则有好感(在多少是道德性的中国人的眼中),宁取他较为冷峻的画法和他较为简洁朴素的表现态度。

[南宋]马远 踏歌图轴 192.5cm×111cm 绢本设色 故宫博物院藏款识:马远。宿雨清畿甸,朝阳丽帝城。丰年人乐业,垅上踏歌行。赐王都提举。钤印:庚辰(朱) 御书之宝(朱)

“马夏”画派诸大师之中,受到最不公平待遇的是马远之子马麟。在他开始创作时,已有四代名师在前夺去了他的光彩。故事是这样的,他父亲急着要马麟在画院中升达重要地位,有时竟把“马麟”的款署在自己的作品上,期望提高儿子的名望。也许这样的事的确有过,但是马远几乎完全帮不了儿子建立他自己的信心。从现存马麟作品看来,其实马麟独建一己地位的能力并不差。除了绝妙的《静听松风》以外,很多收藏家都收有他的落款小幅作品。其中之一的《秉烛夜游》,在所有表现短诗气氛的南宋创作中,是最秀雅细致的一幅作品。黄昏降临庭院,一位显贵坐在亭阁的入口处,等待夜宴的来客。仆从侍随在外,准备点上花径两旁的烛台。在传达这一瞬间的感受上,颜色用得特别有效:一轮淡月挂在薄暮的黯淡天空,蓝色的山脉,屋檐空隙处透出郁黄的灯光,苍绿的树正开着淡紫色的花。标题引自唐人李白的诗。在当时,这一种题意必定很适合这即将灭亡的最后几年中,宋代朝廷的气氛吧。这首诗说,既然生命这样短暂,我们不妨点上烛火,也好尽享夜的时光。

中国或西方作家鉴赏马麟时,差不多都根据以上这类正统作品来决定,而且通常把他贬为马远的无声无息的仿家。但是马麟画中的一些成分泄露了他的真形。作为一个画家,他的个性要比批评家认识到的复杂得多。例如《静听松风》表现了某种紧张和不安定,这种感觉是和院画山水的自满相敌对的,而人物的矫揉造作也叫人怀疑画家是否故意这样安排,好像他有意在这幅作品中,把某些“马夏”山水的特性从大家惯于接受的局限上推前一步似的—这些局限包括使用细腻的线条和渲染,理想化自然形态,人与自然在画中情感交融—因此也就把这类山水画带向极致,也带向终结。各方面都证明这样的画再也画不下去了,以后也再没有人能以同样的信心来成功地表现。

中国画的前途建立在画院以外,但是马麟另一幅小品正确地预报了它的方向。《芳春雨霁》描绘了树林、竹丛、荆棘芜杂的溪岸,展现了画家比较具有吸引力的一面。雾在水面上飘浮,在树林间弥漫。石丛中,斜撑出一株新芽正冒的古梅,春天万木齐发,在此被表现成一种难以驾驭的力量,画家并不努力去美化它。溪岸的另一边,一株裂开的树兀立着,好似死亡和枯灭的僵硬标志。这是所有典型马、夏作品都要尽力回避的。我们从正统“马夏”画派的欢美花园突然被带回到荒乱的现实世界。马、夏画派其他大部分作风都保留在这里—石是马远的石,树是由画《秉烛夜游》同一双手画出的树。但是它的构图却违叛了画院准则,转向一种完全超乎画院狭窄趣味以外的激动情绪。于是当风格和风格的表现作用两者之间不再有任何固定的关系时,《芳春雨霁》预卜了元以及元以后诸代绘画的发展路线。

[南宋]夏圭 临流抚琴图页 25.5cm×26.5cm 绢本设色 故宫博物院藏钤印:江村(朱) 醉于姜心(朱)

[南宋]夏圭 松下观瀑图页 46cm×46cm 纸本墨笔 美国大都会博物馆藏款识:夏圭。

责任编辑:欧阳逸川

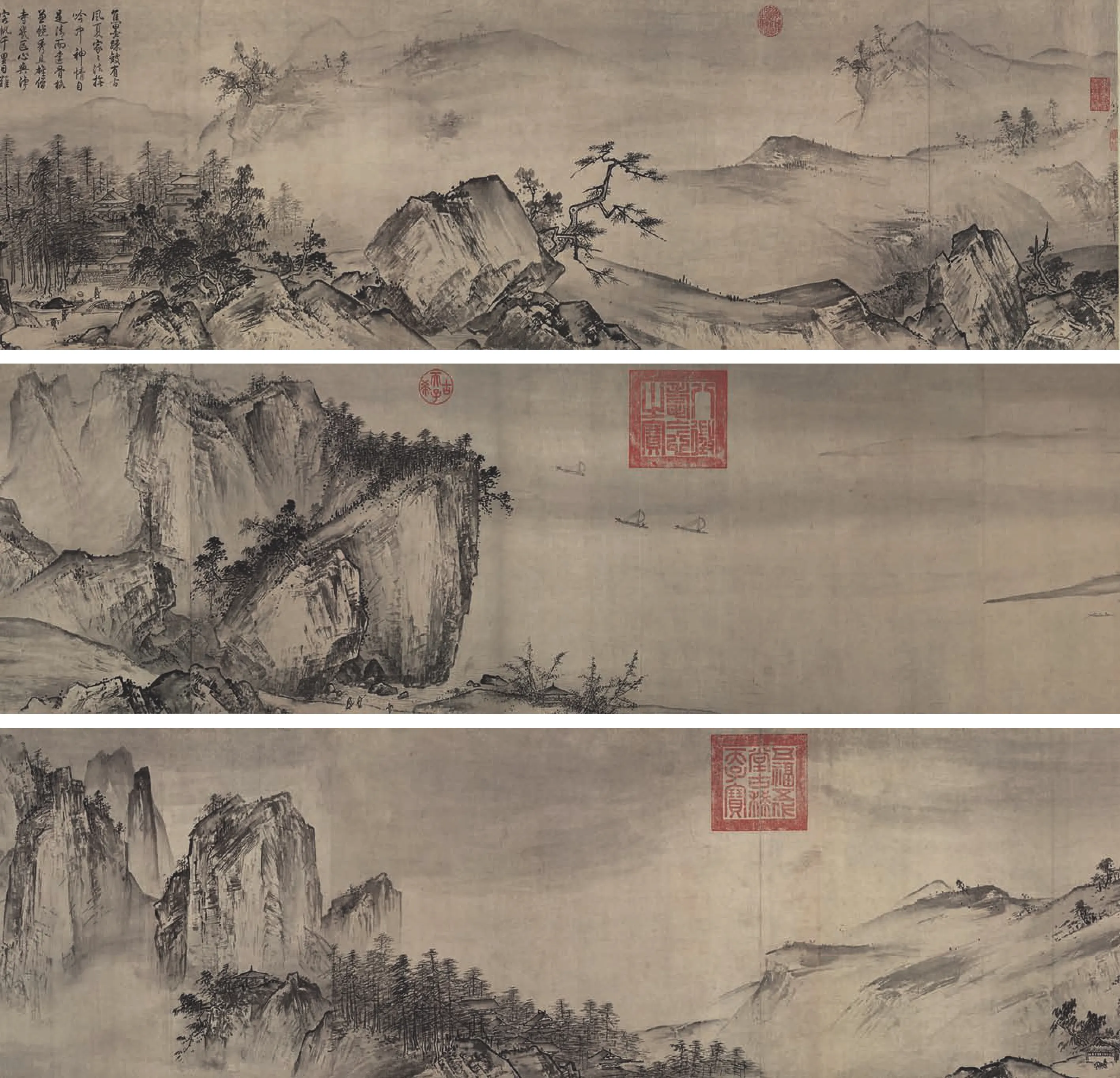

[南宋]夏圭 溪山清远图卷 46.5cm×889.1cm 纸本墨笔 台北故宫博物院藏款识: 焦墨疏皴有古风,夏家家法抚吟中。神情自是清而远,骨格兼饶秀且雄。僧寺几区心与净,客帆千里目难穷。漫嫌割截失名氏,惨淡经营孰解同。丁亥仲春月御题。钤印:乾(朱) 隆(朱) 乾隆御览之宝(朱) 乾隆鉴赏(白) 古稀天子(朱) 石渠宝笈(朱) 寿(白)八征耄念之宝(朱) 五福五代堂古稀天子宝(朱) 宜子孙(白) 三希堂精鉴玺(朱)

[南宋]马远 雪滩双鹭图轴 60cm×38cm 绢本设色 台北故宫博物院藏款识:马远。钤印:子京父印(朱) 神品(朱) 项子京家珍藏(朱) 项墨林鉴赏章(白)子孙永保(白) 嘉庆御览之宝(朱) 项元汴印(朱) 墨林秘玩(朱)

[南宋]马远 华灯侍宴图轴 111.9cm×53.5cm 绢本设色 台北故宫博物院藏款识: 朝回中使传宣命,父子同班侍宴荣。酒捧倪觞祈景福,乐闻汉殿动欢声,宝瓶梅蕊千枝绽,玉栅华灯万盏明,人道催诗须待雨,片云阁雨果诗成。钤印:乾隆御览之宝(朱) 嘉庆御览之宝(朱) 宣统御览之宝(朱) 宣统鉴赏(朱)三希堂精鉴玺(朱) 石渠宝笈(朱) 御书房鉴藏宝(朱)

[南宋]夏圭 坐看云起图页 125.7cm×92.5cm 绢本墨笔 美国克利夫兰艺术博物馆藏款识:夏圭。

[南宋]刘松年 四景山水图卷(四段) 41cm×69.2cm 绢本设色 故宫博物院藏

[南宋]李迪 风雨牧归图页 120.4cm×102.5cm 绢本设色 台北故宫博物院藏款识:甲午岁李迪笔。钤印:晋国奎章(朱) 晋府书画之印(朱) 宣统鉴赏(朱) 宣统御览之宝(朱) 无逸斋精鉴玺(朱)清和珍玩(白) 宜子孙(白) 三希堂精鉴玺(朱) 道济书府(朱)

[南宋]佚名 雪渔图卷之一 25.4cm×332.7cm 绢本设色 故宫博物院藏

[南宋]佚名 雪渔图卷之二 25.4cm×332.7cm 绢本设色 故宫博物院藏

[南宋]佚名 雪渔图卷之三 25.4cm×332.7cm 绢本设色 故宫博物院藏