地铁线路纵断面调坡上下限线法及其应用

任碧能

(广州地铁设计研究院有限公司, 广东 广州 510010)

0 引言

在地铁盾构掘进施工中,经常由于地质上下软硬不均,导致盾构上下受力不均偏离设计线路,出现盾构打偏的情况,此时需要对地铁线路纵断面调坡,拟合上盾构打偏路径,以便满足限界要求。传统的地铁线路纵断面调坡方法主要有调整线路坡长、调整线路坡度和调整竖曲线半径等方法[1]。

国内许多学者对纵断面调坡进行了研究。杜昊璇[2]在分析调线调坡设计时,以哈尔滨1号线黑龙江大学站为例,将车站轨面上方净空最小值调整为4 490 mm,调整后基本消除了轨面上方净空侵限。李建斌[3]在分析圆形隧道调线调坡设计时,以深圳地铁5号线翻身站—灵芝站区间右线为例,通过采用增加变坡点和调整竖曲线半径等方法来调整线路纵断面。陈菊[4]总结了纵断面调坡的一般方法。李洪强[5]提出了线路纵断面调整主要包括坡长、坡度的调整,以及两者叠加以调整坡度为主的调整方法,调整以后需对调整后线路侵限的情况重新校核。赵强[6]在武汉地铁2号线调坡中,通过调整坡长、坡度等进行多次试算,满足了轨道结构高度的安装要求。郭俊义[7]指出纵断面调坡设计就是在满足规范的前提下,对坡度线进行调整,调整后再次提交线路设计数据给轨道和限界专业人员进行复核,反复几次直到满足要求为止。

以上调坡方法均需要根据横断面测量方法[8]对测量单位提供的海量的测量数据进行表格检核,判断是否侵限,校核方法不够直观,对侵限区段需要进行多次调坡反复验算,未建立起一种快速判断是否侵限以及快速确定调坡方案的方法。为此,本文提出上下限线法,通过对海量横断面测量数据的提取,建立隧道内壁顶线和底线; 通过对轨道结构最小高度和接触网最小安装高度的分析研究,建立起轨面线允许上下浮动的上下限线范围; 通过分析轨面线是否在上下限线范围,可以快速判断出隧道是否侵限,对侵限段通过调整变坡点及竖曲线半径,使轨面线位于上下限线范围内,从而快速确定调坡方案。

1 上下限线法

1.1 主要特点

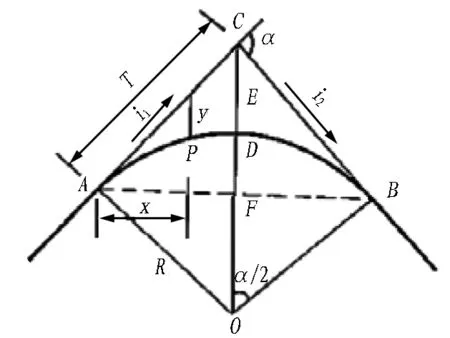

竖曲线要素如图1所示,主要参数有变坡点C、竖曲线半径R、外矢距E、切线长T和坡度i等。常规的坡段调坡方法是通过移动或增设变坡点以及调整竖曲线半径,进行多次调坡反复验算,来确定调坡方案是否满足隧道竖向限界要求。上下限线法相对于常规的坡段调坡方法,可以快速判断隧道是否竖向侵限,对于侵限段可以快速确定调坡方案,避免进行多次调坡反复验算,同时可以避免对已实施段隧道的调坡侵限。

图1 竖曲线要素示意图

1.2 设计原理

上下限线法的设计原理是通过对盾构横截面限界[9]、轨道结构最小高度和接触网安装最小高度的研究分析,得出盾构隧道相对于轨面线的竖向允许最大偏移量,反算出轨面线相对于盾构隧道的上下浮动范围,从而确定出上下限线。

1.2.1盾构隧道横断面限界

在盾构施工中,盾构内径大于建筑限界圆内径,留有一定的限界富余量,以便于满足施工误差以及为调线调坡留有一定的余量。例如: 如图2所示,当盾构内径Dd采用为5 400 mm,限界圆直径Dx采用为5 200 mm,则限界富余量Hf为100 mm。

图2 盾构隧道横断面限界示意图

1.2.2盾构隧道竖向允许最大偏移量

1.2.2.1盾构隧道竖直向上允许最大偏移量

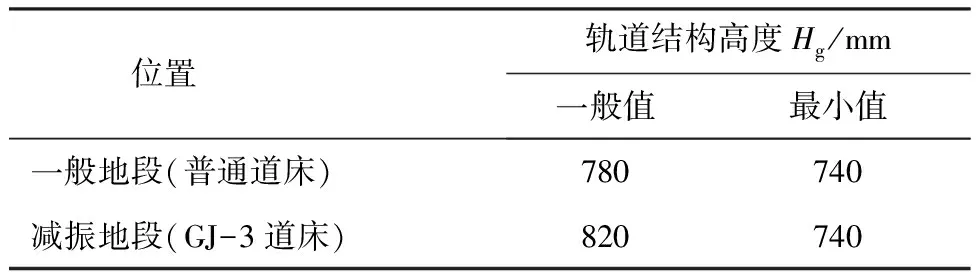

如表1所示,轨道结构高度Hg在不同的地段取值不一样。由于一般地段采用普通整体道床,轨道结构厚度要求在明挖段和盾构段不一样,本文仅考虑盾构区间的一般地段。减振地段可分为一般减振、中等减振、高等减振和特殊减振,各情况要求的最小轨道结构厚度也不一样,本文仅考虑采用GJ-3减振道床的减振地段。

表1 轨道结构高度取值

在一般地段盾构区间,轨道结构高度要求为780 mm,最小高度要求为740 mm,压缩到最小高度后较一般情况可增加用于调坡的富余高度Hg差=40 mm,再加上限界富余量Hf=100 mm,则在一般地段隧道竖直向上允许的最大偏移量Q上=Hg差+Hf=140 mm。

在减振地段采用GJ-3减振段道床,轨道结构高度要求为820 mm,最小高度要求为740 mm,最小道床高度减振段与普通段最小高度一致,压缩到最小高度后,较一般情况可增加用于调坡的富余高度Hg差=80 mm,再加上限界富余量Hf=100 mm,在减振地段隧道竖直向上允许的最大偏移量Q上=Hg差+Hf=180 mm。

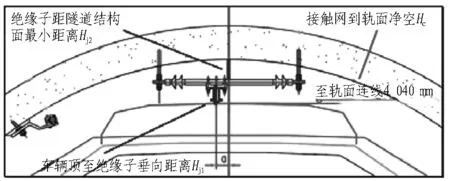

1.2.2.2盾构隧道竖直向下允许最大偏移量

隧道竖直向下偏将影响供电接触网。轨面至车辆顶距离Hc最小距离要求为4 020 mm(见图1),车辆顶至绝缘子垂向距离Hj1为200 mm,绝缘子距离隧道结构顶垂向距离Hj2最小要求为150 mm,因此接触网安装高度Hj的最小值为:Hj1+Hj2=350 mm(见图3)。由于隧道内径Dd为5 400 mm,限界富余量Hf为100 mm(见图2),在减振地段道床结构高度Hg为820 mm,在一般地段道床结构高度Hg为780 mm(见表1),因此可以计算出减振地段隧道竖直向下允许的最大偏移量Q下=Dd-Hf-Hg-Hc-Hj=110 mm,一般地段隧道竖直向下允许的最大偏移量Q下=Dd-Hf-Hg-Hc-Hj=150 mm。

图3 接触网最小高度示意图

1.2.2.3盾构隧道竖直允许最大偏移量

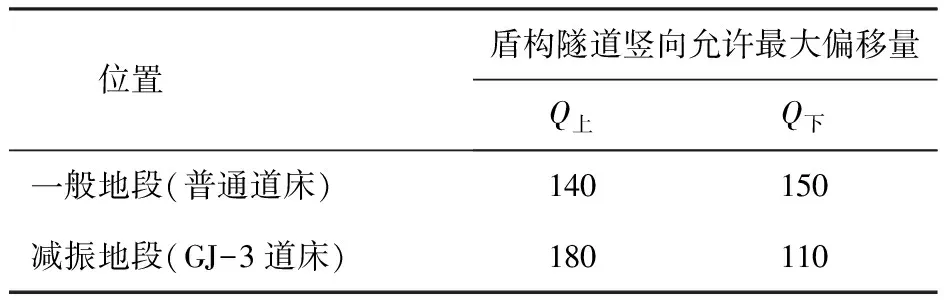

综上所述,根据对轨道结构最小高度和接触网安装最小高度的分析,得出盾构隧道竖直允许的最大偏移量,如表2所示。

表2 盾构隧道竖向允许最大偏移量

1.2.3上下限线

根据盾构隧道相对于轨面线竖向向下允许的最大偏移量,可以反算出轨面线相对于盾构隧道允许的上调净距,或者通过接触网按照高度Hj的最小值和轨面至车辆顶高度Hc的最小值确定轨面线上调距离隧道内顶最小净距Ht上=Hc+Hj(见表3),从而可以根据内壁顶和Ht上值确定出上限线位置(见图4)。

根据盾构隧道相对于轨面线竖向向上允许的最大偏移量,可以反算出轨面线相对于盾构隧道允许的下调净距,或者通过轨道结构最小高度确定轨面线下调距离隧道内底最小净距Ht下=Hg(最小值)(见表3),从而可以根据内壁底和Ht下值确定出下限线位置(见图4)。

表3上下限线位置计算

Table 3Calculation of upper and lower limit line values

mm

图4 上下限线横截面示意图

1.3 调坡方法

在明确了上下限线设计原理后,可以确定调坡方法,具体如下:

1)根据测量单位提供的海量横断面测量数据,提取出隧道内壁的顶点和底点标高,在线路设计纵断面CAD图上根据线路设计软件辅助插件功能建立隧道内壁顶线和隧道内壁底线;

2)根据隧道内壁顶线和上下限线法计算出来的Ht上值在线路设计软件纵断面CAD上建立上限线;

3)根据隧道内壁底线和上下限线法计算出来的Ht下值在线路设计软件纵断面CAD上建立下限线;

4)根据线路设计软件纵断面CAD上轨面线是否在上限线下方和下限线上方范围,可快速判断盾构隧道是否竖向侵限。若在上下限线范围,则满足限界要求,若不在上下限线范围,则竖向侵限,需进行调坡设计;

5)对于竖向侵限段,根据上下限线范围,可通过调整变坡点和竖曲线半径使得轨面线位于上下限线范围,以满足限界要求,快速确定调坡方案,调整方案需同时满足地铁设计规范[10]要求。调坡后上下限线纵断面见图5。

2 工程实例

2.1 沿线环境

福州市轨道交通2号线金祥站—祥板站区间,线路下穿闽江,受闽江江底控制线影响,区间下穿闽江段埋深很大,最深处距离江边地面约40 m,采用盾构法施工,闽江宽约700 m,江底表面地层为(含泥)粗中砂,盾构隧道下穿范围地层为淤泥质土、淤泥夹砂,地质情况差。

2.2 线路方案

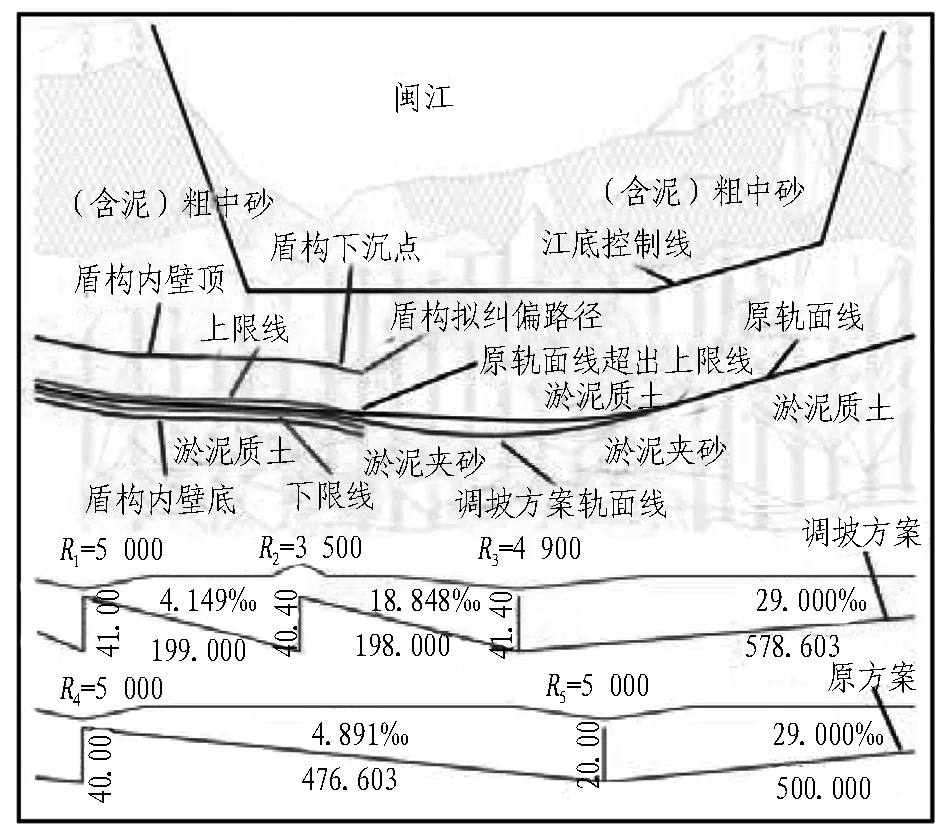

2.2.1原方案

原方案考虑隧道顶距离闽江江底控制线5 m覆土,采用坡度4.891‰、坡长476.603 m、竖曲线半径5 000 m的下坡和坡度29‰、坡长500 m的上坡下穿闽江。但盾构在施工掘进进入闽江江底后由于遇到淤泥夹砂层,盾构受力不均,开始下沉,盾构隧道竖向向下偏移量约为760 mm,已经超过盾构隧道竖向允许的最大偏移量(150 mm),需要进行调坡设计来指导施工。

由于盾构处于江底,江底地质条件差,若盾构停机,会存在不断下沉的风险,所以仍需要不停掘进,缓慢纠偏。由于盾构仍处于动态的掘进状态,调坡设计人员无法预测掘进轨迹,从而为调坡设计带来困难。要在盾构掘进的动态过程中,完成调坡设计方案,这需要调坡设计人员与施工人员协同配合,一方面需要施工人员预测出盾构拟掘进的最佳轨迹,提供给调坡设计人员参考; 另一方面需要调坡设计人员结合施工人员提供的盾构拟掘进的最佳轨迹,拟合出最佳的调坡方案。这样反复配合,使得调坡方案既能满足盾构已施工段的限界要求,又能衔接上未实施段的原线路坡段,最后还需要施工人员能按照拟合好的调坡方案精确施工,难度较大。

2.2.2上下限线法优化方案

应用上下限线法能解决上述难题。首先,请第三方测量单位测量提供已施工段盾构内壁顶、底数据,建立已施工隧道的内壁顶线和底线; 然后需要施工人员提供盾构动态掘进中的拟纠偏路径,建立拟掘进的虚拟盾构内壁顶线和底线; 最后,根据1.3节的调坡方法建立包括拟掘进盾构纠偏路径在内的上限线和下限线。该工程原轨面线已经超出了上限线范围,需要进行调坡设计,根据上下限线范围辅助调坡,通过调整变坡点和竖曲线半径,采用坡度4.149‰、坡长199 m、竖曲线半径3 500 m和坡度18.848‰、坡长198 m、竖曲线半径4 900 m的2个下坡和坡度29‰、坡长578.603 m的上坡,使得轨面线位于上下限线范围,满足已施工段和动态掘进段的限界要求,同时确保轨面线能衔接上未实施段的原线路坡段,进而确定调坡方案(见图6)。采用该调坡方案成功实现了盾构在偏离设计轨迹后,完成在动态掘进过程中的计算分析、模拟预测和实操纠偏等,顺利衔接回原设计轨迹,避免了盾构停机造成的工程风险。

图6 优化后的调坡方案(单位: m)

3 应用说明

本文在介绍上下限线法原理及其应用时,选取盾构内径为5 400 mm、限界圆直径为5 200 mm、轨道结构高度最小值为740 mm和接触网最小高度为350 mm等。值得注意的是,在不同的地区以及不同的地铁设计标准中,盾构隧道内径、限界圆、轨道结构高度最小值、接触网最小高度等数值是不一样的。因此,在应用本文介绍的上下限线法时,可以参考其原理,采用适合当地特点和设计标准所对应的数值。

本文介绍的上下限线法不仅适用于盾构隧道,也适用于矩形隧道和马蹄形隧道。而且,不仅适用于施工盾构掘进打偏阶段,也适用于已贯通线路调线调坡设计阶段[11-12],通过构建上下限线,判断轨面设计线是否在上下限线范围,对于超限范围段通过调整变坡点和竖曲线半径,使得轨面线位于上下限线范围,从而确定调坡方案,解决方法说明及例证分析与2.2.2节相似。

4 结论与建议

上下限线法在解决福州市轨道交通2号线隧道纵断面掘进偏移事故中的成功应用表明,上下限线法可操作性强、处理方法灵活、可视化程度高,能较好地结合既有隧道与掘进趋势进行拟合,快速找出合理的掘进方案,以指导施工,避免盾构停机造成的工程风险。与传统调坡方法相比,上下限线法能够建立轨面线允许上下浮动的上下限线范围,通过上下限线范围辅助可以快速判断轨面线是否竖向侵限,对于侵限的地段可以快速确定调坡方案,避免进行多次调坡反复验算,并且在调整相邻区段坡段时,可以避免对已实施段盾构的调坡侵限。

建议在基于CAD平台的地铁平纵辅助设计软件中,补充上下限线法的拓展操作,实现调整过程中的自动化调整效果,进一步改善调坡效率。同时,建议研究以隧道全断面扫描数据为基础,运用BIM技术进行侵限碰撞检查,结合上下限线法及传统纵断面调坡原理,实现线路纵断面调坡的三维可视化设计。