乱世风流:明末清初“新安四家”的书画艺术

◇ 张飞莺

(作者为安徽博物院研究馆员)

编者按:渐江、汪之瑞、查士标、孙逸四人,是清初新安画派的代表人物,画史上称其为“新安四家”,也称“海阳四家”。明朝覆灭,社禝易祚,这些遗民画家注重个人气节,拒绝与清政权合作,绝意仕途,隐于研田,将亡国悲苍凝于笔端,专心致志从事绘画实践。他们的山水画,或简淡,或荒寒高冷,或懒散寂寥,或闲雅松秀,而“孤寒超逸”为其共同的美学意蕴,影响深广,为画史称道。本期推出“新安四家”专题,通过对其绘画艺术的分析、评述,对其交往关系的研究,图文一体,以飨读者。

一、新安画派

“新安画派”是明末清初之际,一批徽州遗民画家依据家乡山水为创作题材、围绕新安江流域为活动中心而形成的地域性山水画家群体。其以明末“画中九友”之一程嘉燧为首领,李永昌为干将,方式玉、吴岱观、王尊素、汪之瑞、僧渐江、孙逸、查士标、程邃为主要代表,人称“天都十子”。

明朝覆灭之后,当社禝祚易之际,清王朝统治乾坤大定、复明志士回天无力之时,在安徽徽州地区许多具有强烈遗民意识的明代遗臣和文人们注重个人气节,宁死不肯屈服于清政府的统冶,坚持不与清政权合作。终生绝意仕途,或寄身山林,或遁迹市井,或落发为僧而终老。在经过短暂的沉寂后,劫后余生的新安画坛遗民画士们继着“天都十子”的余温,怀着将亡国悲苍凝于笔端的孤傲心态,彼此惺惺相惜,吟咏酬答,慷慨悲歌,隐于研田,专心致志从事绘画探索,对失落的故国江山和家山荒寒冷寂境界进行倾情的描写,用荒简的笔墨和高洁的画境,向世人陈诉内心不屈的逸气并启迪来者绵长的思绪。待到浙江、查士标、孙逸、汪之瑞四大家从中脱颖而出,并以超凡脱俗的艺术境界,形成了以“新安四家”为中心的、新的地域性绘画群体“新安画派”雏形。

处于明清文人绘画风行的氛围里,他们离垢避嚣,率众多仁人志士百余人,政治上不求进取。艺术上直接秉承宋元山水画家健康纯正的品格。用倪、黄之法写黄山实景,以“敢言天地是吾师”的绘画宣言,开创了中国山水画中的写生派,与正统的“四王”画派之泥古陋习形成了鲜明的对比。他们涤尽喧嚣世俗气息及摹古软媚陋习,于渴笔枯墨中透出冷峭刚毅的高洁品格,人品画品均开一代画风,成为中国山水画坛上审美境界极具高逸超拔、荒寒冷寂的典型画派。

二、“新安四家”

“新安画派”前身是以徽籍画家为群体形成的“天都画派”,其以仿元人笔法、师黄山造化为主旨。继后第二代执钵者的渐江等人,师云林而不泥云林,不仅在绘画题材上拓宽了画家对自然环境的取材与感受,在立意上更超越“天都画派”的旧制,对纯自然的描绘中赋予了画中社会意义的主题和人对理想境界的追求。新画风确立后影响之深远,形成了以渐江为中坚之“新安四家”。

“新安四家”乃清初“新安画派”的四大代表人物,即僧渐江、汪无瑞、查士标、孙逸。因四人中后三位都是休宁县人,渐江也与休宁关系密切,故人们又以休宁县的古称“海阳”来统称这四位新安画派的遗民作家为“海阳四家”。

以清刚高节自许而又宗尚云林的新安画派作家们,他们立身处世注重个人的操守。自然而然地将本人的品格修养、隐逸情怀与简淡笔墨意趣作了理想的融合。艺术上独标刚气,画里涤尽现实生活中喧嚣庸俗的气息,极力描绘冷静的超现实的境界以映射其高洁的品格。借笔墨使其凝结在静止外壳下的傲然不屈的精神,以挺劲、奇峭、坚实的形态表现为生动的艺术形式,并且凭借这种聊以自娱的文人画形式,奠定了该画派发展的基石,因而能以其清冷的光采,闪耀在清初的画坛。同时也确立了以笔简墨淡的图式作为标志性的画风,以寄托内心奇逸的情志。从此在中国的山水画坛上诞生了一个以笔墨疏简枯淡、线条圆润挺健,设境幽僻寒荒,画面充满禅机、风格冷逸高洁为特点的“新安画派”。

“新安画派”不仅在焦墨的运用上有着其独到之处,在空间处理上亦擅长以虚代实,计白当黑,画面奇正相生,具有鲜明的个性。在与石涛、梅清等新安画派以外画家们的交往中,开阔了画家们的眼界,使他们的作品虽有大体近似的特色,却各具不同的面貌。总体均以渴笔淡墨写实、冷逸高简之风面世,极大地丰富了中国山水画的内涵。

1.汪之瑞:嗜酒如命 况味简静

汪之瑞的具体生年未可具考,约和查士标同时,清顺治十五年(1658)戊戌卒。新安地区天都画派成员,作品最早见于明万历三十八年庚戌(1610)所绘《苍松竹石图》立轴(上海市博物馆藏)。从见款时间推算,汪之瑞当为“海阳四家”中最年长者。

汪之瑞,字无瑞,号乘槎、疏林、瑞道人、乘槎老人。安徽省休宁县海阳(安徽休宁县东13里)都锡山头人。清初绝意仕途,寄情山水,交友论画。《国朝画征录》载其:“气宇轩昂、豪迈自喜;士苴轩冕、有不可一世之概。”他嗜酒如命,画案旁常置酒壶。《桐荫论画》云其:“善山水,以悬腕中峰运渴笔焦墨。多树皮、荷叶皴,爱作背面山。酒酣兴发,落笔如风雨骤至,终日可得数十幅。待酒兴耗尽、激情衰竭,便僵卧床上数日不起。”

[清]汪之瑞 万壑无声图页 23cm×50.5cm 纸本墨笔 安徽博物院藏钤印:之瑞(朱) 淞聆珍赏(朱)

汪之瑞平生工书善画,书学李邕,早年临帖,功力较深,清劲可喜。后学明代高手及乡间历代摩岩刻石,最终转学李北海。善写各种书体,尤精行草,字以刚劲著称。山水宗倪黄,而又自成机杼。为新安地区天都画派门祖李永易高足。汪初学其师减笔山水,善于以简胜繁,渴笔焦墨勾勒,率性中见清秀。山石结构富于变化、线条蜿蜒更见韵味。其画厚不以多、薄不因少。其清淡简练的手法、明快秀丽的意境与清高悲壮的气质融为一体。无瑞画有豪壮刚实,粗笔焦墨一路,然终以其简笔一路最具特色,着墨无多而古气苍蔚。书法学董其昌,流畅自如,清逸刚健之气与画风格十分协调,堪称合璧。画品、人品均在新安画派中产生了重要的影响,在清代画坛上享有一定声誉,与查二瞻、孙无逸、渐江称“海阳四家”。

汪之瑞是一位具有高深学养的高士,一位有独特人生经历的怪杰。早年在新安,后期浪迹无锡、镇江、浙江等地。元代无锡倪云林由于漂泊命运和凄凉心境,导致作品面貌带有强烈的主观意识之表现形式。其清润的笔墨展现出幽寂虚渺景色,实乃作者心中的宁静有序和远离尘嚣的理想境界。这种简约的图式,揭示了他对自然山水的深刻领悟并赋予崭新的审美趣味,开启了此后文人画求逸崇简、追求平淡的空疏美学理想,从而使之成为中国画品评由神格转向逸格的契机。在中国传统绘画史上,云林以其高洁孤直的行藏,被视为真正的“高士”而备受艺林趋赏。

汪之瑞与倪云林一样也喜作风骨遒劲树竹和简危亭石,以抒发胸中逸气。其多用劲洁简淡之笔写生黄山云海松石之景,以及象征表现文人志士高洁、清虚精神的题材。

作品1.《万壑无声图》册

安徽博物院藏。纸本,墨笔。外纵长65.7厘米,横宽65.2厘米;内纵长23厘米,横宽50.5厘米。

图未署具体年款,而是于图下方中部仿照宋人体例在山岩上隐钤“之瑞”朱文正方印,左下钤“淞聆珍赏”四字朱文正方印。

图用俯瞰之法绘秋冬之季,沿溪有三大块巨岩堆积而成的山脉,由西向东攀延,层递耸入云霄。谷间秋林俏立,萧疏清冷。林后尖峰突起,直壁如屏。近景巨岩落地,右边坡峦绵延如带,岩顶平台上有古柏苍松三五成林,东西相背。江中不见水纹船泊,岸上未有人迹鸟影,万籁寂静。

这是一件极简之作,用笔虽简但气局宏大。这种骨韵两胜的手法为“新安画派”风格的形成起了重要作用。特别是其崇尚元人枯笔干皴的线条、简静的构图、空灵的意境,给后起的新安画派画家带来了极大的影响,而浙江尤得其神髓。

作品2.《空亭幽树图》册

安徽博物院藏。纸本,墨笔。外纵长65.7厘米,横宽65.2厘米;内纵长23厘米,横宽50.5厘米。

画面树根处加钤:“汪之瑞”3字朱文正方印。图左下角压钤:“松聆珍赏”4字朱文正方。

图写荒山野滨,片石数峦。右边坡峦绵延如带,上有古柏苍松东西相背而立,姿极奇倔。隔江用枯笔渴墨勾写水中平岩一片。图左光洁的高岗平台上,卓建空亭一座。

以竭笔干线作画,用淡墨简写树屋、凉亭,顶篷用干而蓬松的弓线勾出。亭柱以焦墨三五笔画成,不经意而能显出逼真的立体质感。近景的土坡仅用一条节奏起伏的长线拉出,无皴染。左柏右松枯笔勾廓,枝叶在淡墨干写后复用稍浓湿笔重写。树身曲扭盘折,寥寥几笔枯叶和方向相反的松针,寄托作者孤傲的性格和痛苦的心灵。宽阔的江面上不见一波一船、江天没有交界的意境则类似于八大那种江无水、山无土、花无叶、鸟无枝的自我况味。

画面寥寥数笔,简中寓繁。风格古朴静穆,表现出逃世离垢的人生态度。

2.渐江:孤寂高冷 心通云林

释弘仁(1610—1664),僧人,新安画派中造诣极高的领军人物。俗姓江,名韬,后改名舫,字渐江,号鸥盟、渐江学人,又号无智、梅花古衲等。徽州歙县江家坞人。《江氏宗谱》载:其幼年在歙县社学读书,后随祖父、父亲迁籍杭州继续念书。并考取诸生,成为杭郡40位秀才之一。幼有远志,不愿经商。刻苦读书,勤于记颂,常常因无纸,而记录于掌。祖父、父亲二人去世后,因诸生廪粮微薄,不致养母。遂回乡,奉地方名儒汪无涯为师,边以书画养母,边准备功课,参加科考。韬性谆孝而狷介自洁,《歙县志》载:崇祯十年以后,因遇连年饥荒。一日,负米从30里外长途归家,因路远而误母食,悔恨之切,几欲投绮江自尽。母逝,垒土筑墓,谢绝亲友馈赠,其意“不以我凯风寒泉累人”。终生不婚不仕,孑然一身。(但《魏叔子集·燎衣图》又传,其“世变弃妻为僧,更以画名。有子喻义、字子晓,绍其父艺”。)

清兵入徽后,韬于明思宗崇祯十七年甲申(1643)自负卷轴,携其师入闽;与复明志士们同投福州唐王,并随军西徙。清世祖顺冶3年丙戌(1646),唐王被杀于武夷山下的汀州,韬遂于顺冶五年戊子(1648),参加抗击清军入歙战斗。失败后投奔南明福建唐王朱聿隆武政权。明亡后遁入空门。

渐江少年家贫,却苦学有远志。他曾拜汪无涯为师,读五经,习举子业,至34岁成为诸生。弘仁从小喜欢文学和绘画,40岁左右绘画造诣已高,著名于世。渐江学画,从宋入手,上追晋、唐,力学“元四家”,尤受倪瓒(云林)影响至深,寥寥数笔,逸气横生。平生墨迹多写黄山佳境,兼绘瘦劲冷峭之梅和奇倔雄强之松。往往构图简洁,气势峻伟。山石方折近几何体,奇峰壁立,奇松倒挂。笔墨秀逸凝重,意境宏阔淡远。尤其喜欢将云林的笔墨运用到自己作品中,以家乡的景致去映证传统文人山水图式,寄托自己身为遗民而立屹于天地间、矢志不移的情志。他的绘画在当时及后世皆享誉极高,后人将其与画家查士标、汪之瑞、孙逸并称“新安四家”,也称“海阳四家”。其画代表了清初遗民画家的最高水平,系新安画派创始人之一,又为清初画坛“四僧”之一。

作品1.《野塘古笞图》轴

安徽博物院藏。纸本设色。画外横宽51厘米,纵长258厘米;画心横宽32厘米,纵长95厘米。

图右上角楷书自题七绝诗一首并署名款:“谡溭凉风度野塘,古苔蕞处有啼螀。马啼不到茅堂静,始觉荒区是乐乡。为元志居士设意,并题似正。渐江僧。”下钤“渐江僧”白文印。图左上角有“官氏得园平生真赏”朱文印、“师以非人”白文印,右下角钤“余情作诗”朱文印、“官氏农山鉴定”“宮印尔鐸”白文印。

图绘近景溪江横流,平岗静卧。彼岸积岩成堤,石板虹跨。中部方塘深静,周岸芦苇摇曳。北方荒岗如坟,静卧天边。其上古树两株,左右分立、枯枝高举。中间置茅屋一座,空陈无人,幽然可居可游的方外净地。

该图枯笔淡墨、浅绛轻染。线条劲健,结构坚凝,布景别致。对传统的两岸夹一水固定图式有很大的突破,盖全从自然真景得来。

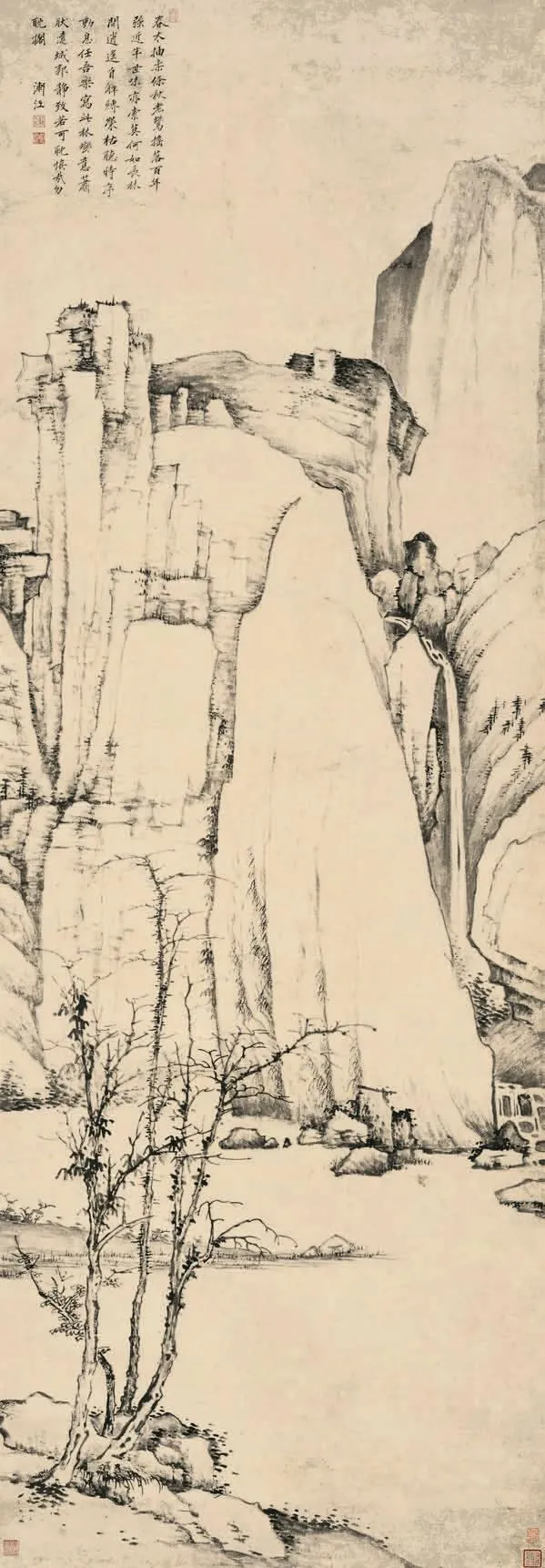

作品2.《长林逍遥图》轴

安徽博物院藏。纸本墨笔。画外横宽88.7厘米,纵长316.5厘米;画心横宽70.5厘米,纵长203.5厘米。作者楷书自题七言诗一首:“春木抽柔条,秋老惊摇落。百年强近半,世味亦索莫。何如长林间,逍遥自解缚。荣枯听时序,动息任吾乐。写此林峦意,萧然远城郭。静致若可耽,慎哉勿耽搁。浙江。”题后加钤“浙江”朱文印和“懒臞”白文印。左上角起首引钤“怡情山水”朱文印。左下角压钤“花潭珍赏”朱文印。右下角有“莺湖殷氏珍藏”朱文印及“海阳汪同癸鉴赏”朱文印。

是图笔墨沉稳,其正当盛年(将近50岁),代表了渐江成熟时期的风格。

构景雄伟壮观,意境开阔恢宏。作者汲取北宋巨嶂山水结构形态规模,略参云林、公望笔法,巧妙运用几何块面、线条化、图案化的典型绘画语言,淡墨勾写山廓,干笔略皴谷壑,体面极少渲染。即令焦墨点笞亦惜之如金,使山石显得单纯透明。在构景上则变云林的平远为高远、深远之法,用尖方对峰造型组成连贯性的山体,地块则以弯曲的弧度深入画面,保持了倪攒空灵的距度。皴法上则变横折带皴为竖折带皴,使画面平添险峻之象,以补充画面过于平面化和缺乏空间感的不足。又其侧锋逆转如钢筋铁骨般的长线,看似刚紧,实则枯淡松秀,勾画出大而空和小而密相结合的几何形体。近景几株疏木秋树,又以方向相反的曲线逐渐缩小,画面有张有驰、静中寓动,冲淡了长线空勾的单调之感。全图摈弃了宋画中的晕染及所有刻画山石地表的皴法,纯用直线干墨绘成以抽象结构造就憾人的山谷景象。有云林的清简淡远而更兼凝重严谨,于气韵寥寒荒中蕴藉尤深。

[清]渐江 长林逍遥图轴 203.5cm×70.5cm 纸本墨笔 安徽博物院藏款识:春木抽柔条,秋老惊摇落。百年强近半,世味亦索莫。何如长林间,逍遥自解缚。荣枯听时序,动息任吾乐。写此林峦意,萧然远城郭。静致若可耽,慎哉勿耽搁。渐江。钤印:浙江(朱) 懒臞(白) 怡情山水(朱) 花潭珍赏(朱) 莺湖殷氏珍藏(朱) 海阳汪同癸鉴赏(朱)

作品3.《沚阜图》册

安徽博物院藏。纸本墨笔。全册11页,其中画10页、字1页。每开画外纵长35厘米,横宽27.6厘米;画心横宽14厘米,纵长22厘米。作于清顺治十五年戊戌(1658)12月,时年48岁。册外包首上有行书题签:“渐江法师山水真迹。光绪丁丑七月,菉陔。”题下加钤一白文长方印残,文不可辨。

第一页:《梧桐竹石图》。此图笔简墨润。梧桐树干仅略事横皴表现质感。枝头大叶低垂,系以湿墨大笔刷写显示叶面肥厚质感。卧石用倪攒折带横皴,稍落笞点。幽竹用浓湿小笔写出。地上茅草用细笔了了勾画。

第二页:《溪岗疏树图》。图用干墨淡线、横折带皴勾画物象,壁间偶见几许淡墨擦痕,景象前浓后淡。中、近景用笔浓实,远景枯淡虚松,形成虚实对比。全图蕴版画的装饰线性,无人无舟,山无剩土,江无波凌,有宋人之气概。笔墨虚淡,有元人之疏旷。气韵高冷,抒个人孤高情怀。

第三页:《树汀春涨图》。此图用笔较湿,勾廓多用墨染。近景笔线清晰,穿插有致,刻画详尽,密实而不闷塞。远景淡墨水晕,大片烘染,化沉重为虚灵。画面近深远淡,景象清晰,有阳光充足、环境明暖之感。江中水波用细线勾出,一幅波光粼粼、清莹浩荡之象。

第四页:《西山层岩图》。全图笔致遒劲虚谈,线条方折灵动。枯笔飞白形成的山坡和淡墨细线勾出的屋树,形成了质感对比。近岸有少量墨皴,远山空勾,无皴无染。大象无形,禅味盎然。通过上轻下重的笔墨色差,交代出物象旷洁的虚实关系,而最后重力焦墨点苔,提醒全图的空间距离感。

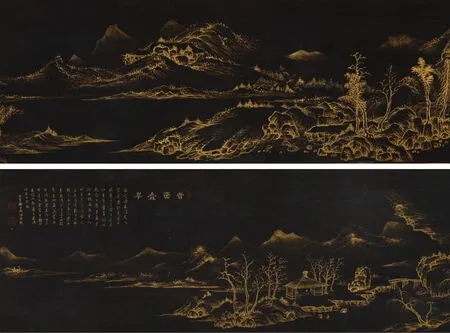

[清]渐江 春峦叠翠图卷 25cm×285cm 磁青纸描金安徽博物院藏款识:春峦叠翠。昔予过吴门友人家,见案头有卷画,披展目之,黄大痴真迹《春峦叠翠图》。以玩即不觉手舞足蹈,此胜图至宝,人世罕有,予何幸也。与友同赏数日,不能释手。友云,兄亦精丹青者,请临之。予曰:难耳矣,此气运笔力,不得搦管。友即出青笺索画金碧,予难却其情,而勉应之,恐后贻笑大方也。后学释士渐江并题。钤印:渐江(朱) 弘仁之印(白) 听音(朱) 半山人(白)

第五页:《疏林玉壁图》。图绘直壁如屏似幛,直插霄汉,无可及顶。壁前迎风摇曳的幽篁和枯木奇树,林间有石几,空陈草地。全图未见人迹,树上无花无叶,林间无鸟无雀,一片空寂幽静之象,纯乃作者内心憩息避世之地。

此图笔意简洁,气韵雅逸。前景树竹用枯笔干墨详写,背景石壁用横折带皴勾廓而后略为皴扫。巨岩映衬着生气勃勃的秋竹野树,有一种方外逃禅、身心闲雅的逸趣,与元人倪氏的况味暗合。

第六页:《壑底风光图》。此图构式纯学明代董其昌,用长线披麻皴作江南坡峦。山峰静净而气象湿润,树木则颇有前季吴镇、李流芳之沉酣凝重。中部江水线条节奏快利浓烈,似有詹景风之爽劲风仪。从中可见渐江性情刚烈的一面,以及学习前人但不拘限一家的创作态度。

第七页:《幽谷野村图》。图用枯淡纤细,似断若连之细线,绘出用荷叶皴兼披麻皴组成的山体,干皴不染,而远山深墨晕染,衬托主峰的空灵和挺拔。焦墨勾画的树屋,深笔晕染的大片屋顶,反衬南方山体土质松软、植被丰厚的特征。前后山顶之间用流畅的行云流水线勾画出浮游的云朵,隔开了前后远近的距离,同时也解决了画面因物象繁多而造成的闷塞压迫之弊端。而峡间摇曳的竹林及轻荡的长藤,给冷僻意境中带来一份生机。其仿蓝英之法而不事浓晕,纯以墨线造型,兼具徽派版画装饰之美,显示出作者取之古人、不囿矩度的创作精神。

第八页:《携琴访友图》。画幅中上半部较满,景象繁多、用墨深重。在勾廓后浓墨晕染、焦墨点笞以表示石质沉凝之感,树屋虽枯线空勾,但仍聚积于上半方位,意在用轻灵枯淡反衬坚石之沉重。画幅下部空旷:一线成一坡,数点为灌丛;琴士一人填压了一角的空白。虽有头重脚劲之嫌,却颇具深远透视关系,表现了作者很强的实地写生能力。人物全身纯用淡墨细线勾画,而独横抱的长琴染以深墨,颇有耐人寻思的韵味。图中孤独琴士的形象,无疑是作者内心洁身自好、不同流俗的自况。

第九页:《世外山居图》。全景式构图,仿北宋李营丘大山大水作正面山景。山石空勾无皴,洁净如洗,巨峰雄立画中心,气势整峻。山腰西侧回堤悬崖如墙,隔壑重墨湿笔渲染匹瀑远山。堤内山中崖台平地,林掩村居,临水有积石围护如栅栏,意境幽僻无尘。山下用密线写出泛浪的流溪。笔致爽洁,笔干线松,以书法之意写之。木如飞白石如籒文,物象多由飞白线条组成。

第十页:《老梅新枝图》。图绘老梅一株,独木颓立,粗壮苍拙,有干无枝,斜向横陈于前。其后新梅俏枝初发,直指苍宇,锐气逼人。枝头含蕊绽朵。其风骨劲健,姿质冷峻,恰若作者人品况喻,又似寓意明亡已矣,但并不乏复苏希望在后。

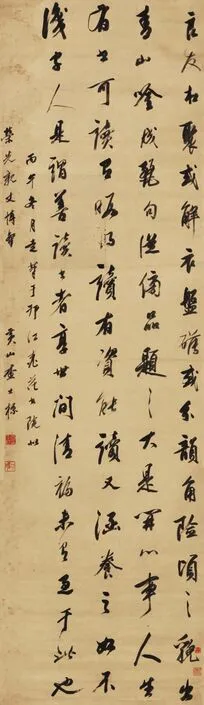

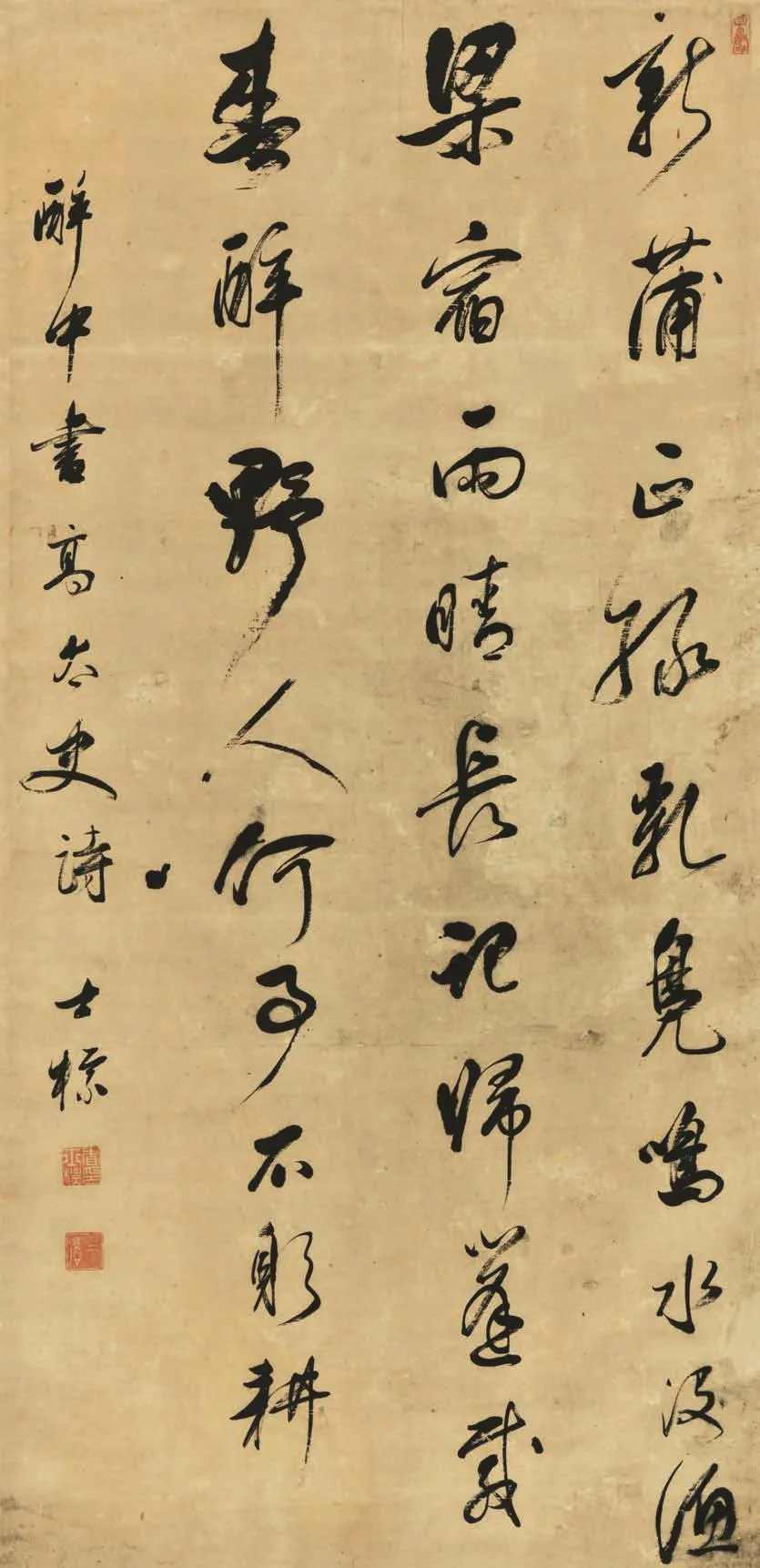

[清]查士标 行书读书一则轴 103.5cm×57.5cm 纸本安徽博物院藏释文:良友相聚或解衣盘礡,或分韵角险。顷之貌出青山,吟成丽句从傍品题之。不是开心事,人生有书可读,有暇得读,有资能读,又涵养之,如不识字人,是谓善读书者。享世间清福,未有过于此也。丙午年冬月,走笔于邗江桃花书院,似荣先亲丈博粲,黄山查士标。钤印:查士标印(白) 二瞻(白) 讼生诗玩(白)

渐江传世作品多画黄山,然其人亦善画梅,《老梅新枝图》似写书法,兼作白描。其老干用湿重之墨勾绘,新枝用细劲之笔撑写。干湿两用,新老对比。上不落尘垢,下不沾粪壤。画面空灵冷逸,格调孤高,尽得梅花疏枝淡蕊、冷艳寒香之韵致。

第十一页:自题《沚阜图》。对页附作者行书自题:“学人顿巾瓶于沚阜。维时大雪弥漫,舟车胶涩。藉芘苏生居士寓斋,僵仆之困,庶几免焉。顷将荷担还山,临岐呵冻,率图遂成十册。用以投教,又当居士一朵颐耶!戊戌嘉平月,渐江弘仁谨识。”

此书乃弘仁48岁(清顺治十五年戊戌,公元1658年)所作。

弘仁兼工诗文,其诗多家国身世之感,民族感情强烈,后人辑成《画偈集》148首。其行书学颜真卿,楷书学倪云林而得其神韵。此帧书法风骨冷逸,结字疏空。从精神到体势皆一如倪高士般超越了当时的时代,笔法由隶入楷,情味古淡天真,风格简洁疏逸。

3.查士标:烂漫懒逸 放怀丘壑

查士标(1615—1697),字二瞻,号梅壑散人,又号懒老、梅壑道人、白岳逋客、邗上旅老等。安徽休宁县西门人,后寓扬州。明末诸生,出生望族,家藏丰富,多鼎彝及宋元人真迹,故精鉴别。族中叔伯父兄如应光、维寅、维鼎等,对诗文、书画、古物均有研究。二瞻少年才俊,20岁便中秀才,因其文笔学养俱佳,名动一方,故人称“查文学”。清世祖二年乙酉(1645),随着金声、江天一所坚守的绩溪丛山关被清军攻破后,30岁的二瞻便挈妇将雏,逃离故乡,去金陵、镇江、杭州、扬州等地谋生。

入清后誓不应举,平生善于书画,早年模仿董其昌游休宁时出入查家所遗书画,并自名“后乙卯生”,以表对董的心仪之情。山水于董其昌上溯“董巨”“二米”“元四家”,并受程嘉燧、李永昌、汪之瑞、渐江等师友影响,貌写家山,宗法云林,构景疏散,线条湿懒,墨法于清润飘逸中多一份迷蒙闲雅之韵。能集董之大成并自出机杼,有熟而求生、老而求嫩的出蓝之誉。作品笔墨疏简,风神懒散,气韵荒寒,可谓逸品。晚年画益超迈,直窥元人之奥,画风学云林而近于弘仁。遂跻身“天都十子”行列,是明末清初新安派“海阳四家”之一。书法以行书、草书见长,书出米、董,上追颜真卿,颇得精要。时称米、董再生,名重天下。较董率真,而流于散漫不经。著有《种书堂遗稿》等书传世。

查士标作画喜仿元代倪云林布局简略图式,往往仅设一个开合:近景画石坡土岸,上植三五株枯荣掺杂的疏林,天边画一两抹平坡远岫。远山与近树之间大片留白,不着一物。并且多用墨笔而绝少见有设色,行笔若即若离,景象似实还虚。除了常见的枯淡疏简山水之外,还继承了一种起于倪瓒而盛于明清以后的标志性的文人绘画创作模式,并将此特别的画面构成和晕幻的笔墨情趣反复运用于山水画中,形成水晕墨彰逸格,进入到可意会不可言传的审美层次。

查士标的书法乃由董其昌筑基,用笔峻快清劲,写得烂漫俊秀。尤其是行草书,接上递下,锋颖挺拔。笔断意连,纵横开阖。连笔虽细如丝发,但却圆劲有力、相互映衬,自有一种跌宕潇洒之意流露于字里行间,从容自在,骨清神畅。其书出入米、董,而上追颜真卿,结字得米芾、董其昌遗法,别具疏旷温润之致。有米书之姿而少其佻,具董书之秀而去其弱,表现出一颗被放逐的心而无所羁绊之洒脱。

作品1.《仿元人山水图》轴

安徽博物院藏。绫本设色。画外横宽68.5厘米,纵长255厘米;画心纵长108.5厘米,横宽47.3厘米。作者行书自题并署名款:“拟元人谢葵玉画法于邗上,查士标。”钤“士标私印”白文印、“二瞻”朱文印。图左上方萧贻觳行书题跋并署名款:“观美人而无韵,与视肉同。此帧秀洁疏简,如美人有韵者矣。式馨萧贻谷题。”钤:“萧贻谷印”白文印、“式馨”朱文印。

图绘东面悬崖峭壁,西边云岫青黛欲隐。中部长石斜架横跨壑间,山前乱石错落,嵌峙叠压危倾。空谷云断山腰,近景层层土岗上,三两疏树卓立。山势险绝,人鸟无踪。

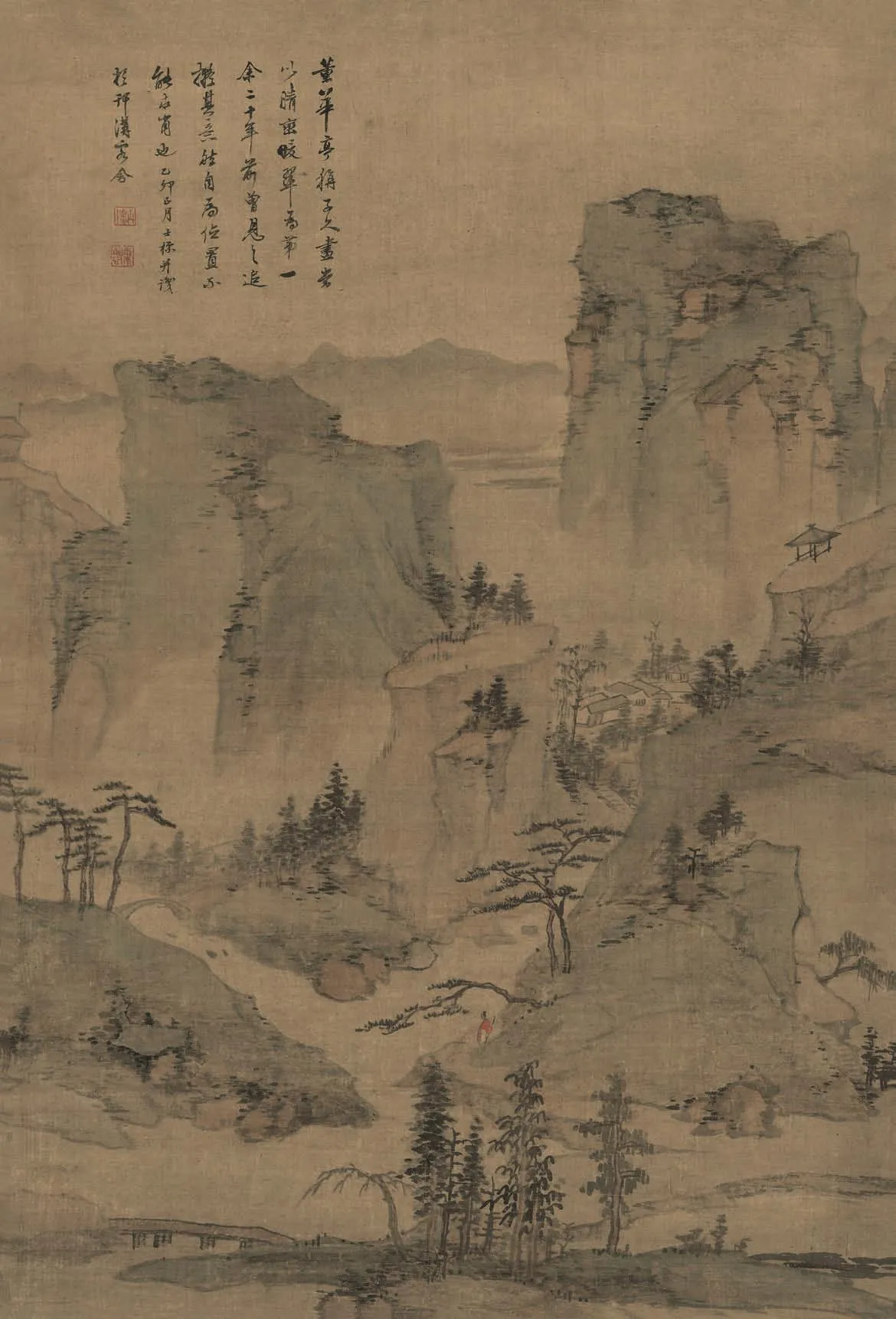

[清]查士标 晴峦暖翠图轴 227cm×87cm 绢本设色 安徽博物院藏款识:董华亭称子久画,当以晴峦暖翠为第一,余二十年前曾见之。追拟其意,然自为位置不能求肖也。乙卯正月,士标并识于邗沟客舍。钤印:士标(朱) 梅壑(朱)

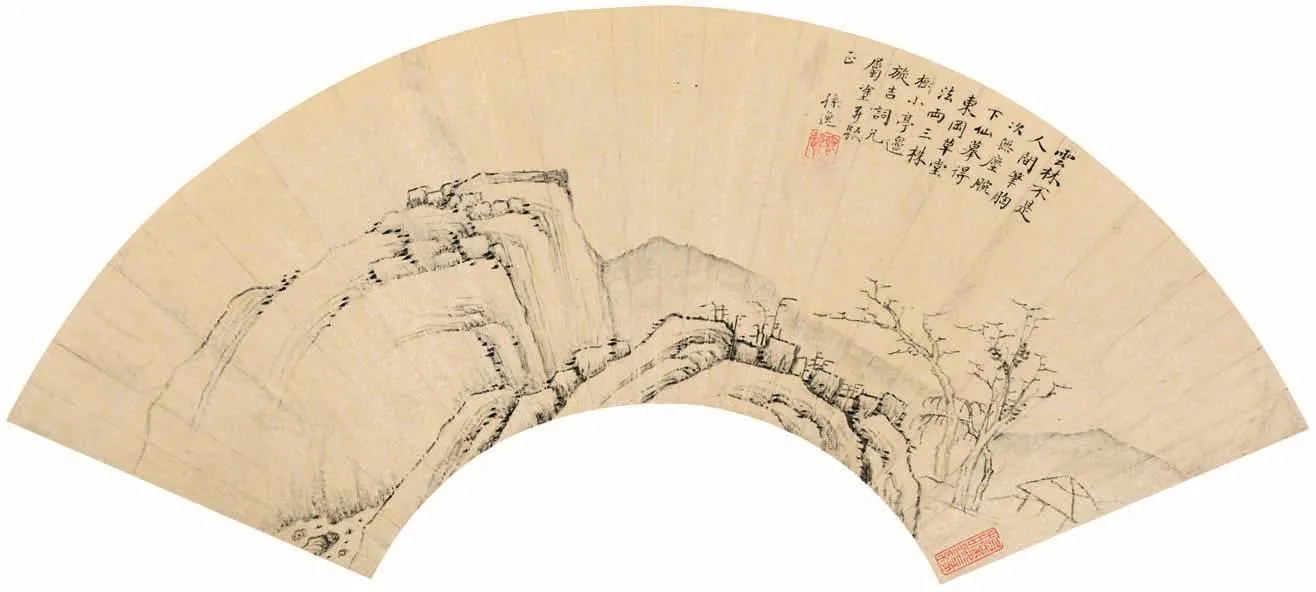

[清]孙逸 东岗三树图扇 23cm×49cm 泥金纸本 安徽博物院藏款识:云林不是人间笔,胸次无尘腕下仙。摹得东冈草堂法,两三秋树小亭边。旋吉词兄属涂并题正,孙逸。钤印:无逸(朱) 屺瞻墨缘(朱)

此图画面生动,笔法多变。上端造型借鉴南宋之法,细劲墨线勾画山石轮廓,山壁沟坡用淡墨皴染,作崖岩奇削。山石造型方折,呈几何状,一如渐江冷峭痩硬的风貌。下端树亭仿元人倪瓒,底部松软土坡学董其昌。峰头淡染青花,略点焦苔,岩面轻施淡皴。树头新叶着枝,与寒荒疏旷中见春意盎然。

作品2.《晴峦暖翠图》轴

安徽博物院藏。绢本设色。画外横宽98厘米,纵长293.5厘米;画心纵227厘米,横87.2厘米。

图左上方作者楷书自题并署名款:“董华亭称子久画当以晴峦暖翠为第一,余二十年前曾见之。追拟其意,然自为位置不能求肖也。乙卯正月,士标并识于邗沟客舍。”下钤“士标”朱文印、“梅壑”朱文印。“乙卯”为康熙十四年(1675),时年值查士标60岁。

此图用黄子久法写萧散山水,以散点透视法、以淹润之笔仿唐人青绿设色之体。主峰位于画心并染以暖红色,四周一诸峰如灵槎游于山海之中,且均以墨线勾廓,青绿晕染峰头,赭石轻笼岩壁。巅顶点缀小树。画上端赭石横抹一道以示云岫,与底端的横桥、卧渚、堤岗相结合,凝聚了散峰游岚的漂浮感。而山峰之间的云雾、“X”形的流溪,又拉开了各自的远近距离,使画面更加开阔,云气流走,满而不塞,呈现出新安画家对于意境旷远的追求。全图行笔风神懒散,构景惜墨如金,格调高古旷逸,直窥元人堂奥。有倪迂之疏逸而去其枯,蕴子久之雄伟而除其繁。散而不乱,简而不冷,突现了画家的气质及超逸风度。

作品3.《深山古寺图》轴

安徽博物院藏。绢本水墨。画外横宽75.5厘米,纵长305厘米。画心纵190.5厘米,横52厘米。

图右上角草书自题七言诗一首并署名款:“古寺长鸣日午钟,层峦叠嶂列芙蓉。山僧不觉归来远,一路苍烟万木中。查士标诗画。”下钤“士标私印”白文印、“查二瞻”朱文印。

图左上角草书加题七言诗一首并署名款:“山绕茅斋碧四围,深林不碍野禽飞。天涯处处红埃满,亲到此间方悟稀。洪度。”下钤:“汪洪度印”白文印、“于鼎”朱文正方印。

此图仿董其昌之法,缓坡长线作山,龙脉攀升占据大半幅,至顶及右右侧突起高崖,打破了单调山势走向,造境更加险峻。图下端细致描绘的岗台湖流、疏树扁舟,调节了画面粗放单调的山体对视觉的冲击,令意境生动耐看。是查士标中年之精品。

作品4.《仿董北苑山水图》轴

安徽博物院藏。绫本水墨。画外横宽58厘米,纵长232厘米;画心纵长66厘米,横宽41.5厘米。

作者草书自题并署名款:“携雪轩中得观北苑真迹,笔墨深厚,雪峦变幻,时在心目间。楼居无事,漫拟其意。康熙丙辰夏,士标。”下钤“二瞻”白文印、“士标之印”白文印。“丙辰”为清康熙十五年(1676)夏,时年值查士标61岁。

此图构景奇巧,画意新颖:山川统一走向,由西向东延伸。山下堤岗缘溪,云谷树隐野村。景象主要集中于图左,中部空湖旷荡,右下疏树化解了左边的沉重。画面山峦虽然繁复,但皆用空勾,线条轻灵,体面少皴。笔墨明洁,意境清新。恰当地展现冬季寒山雪景之美。有子久的雄峻,兼倪瓒之空灵。

作品5.《溪山深秀图》轴

安徽博物院藏。纸本水墨。画外横宽107.3厘米,纵长276厘米;画心横96.4厘米,纵188厘米。

图右上有作者草书自题并署名款:“溪山深秀。丁卯清和月,查士标。”题下钤“士标私印”白文印、“查二瞻”朱文印。“丁卯清和月”为康熙二十六年(1687)4月,时年值作者73岁。

此图上端远景山峰空勾,树木草溪,画得比较概括,似受石涛的影响,笔法虚渺灵动。下端树林桥屋描绘细致,在构图和笔法上均宗法元人程式。在继承前人传统的基础上,融入了自己的想法和实践,提高了对山水的表达能力。

作品6.《泉声山色图》轴

安徽博物院藏。纸本水墨。画外横宽102.5厘米、纵长307厘米;画心横88厘米,纵171厘米。

钤“士标私印”白文印、“查二瞻”朱文印。图无具体年款,仅于图右上方作者草书自题七言古诗一首:“竹径荫荫长绿苔,随携一杖树边来。泉声山色秋光里,日上闲亭空几回。查士标。”

此图用笔细,色调淡恰,布景繁复,而空气流走。线条灵活,手法多变。一幅之中,多取诸家之法:崇山峻岭有大痴的苍浑雄茂,缓坡群峰中有董其昌长线披麻,方岗直崖上见蓝瑛荷叶大皴,环山绕堤的回江游溪中,若遇云林两山夹一水的湖山。作者乃借丹青在真山真水中与古人神会。

4.孙逸:笔墨丹青 貌写家山

孙逸,明末清初人士,具体生卒年未详(?—1658),最早画见明崇祯十六年癸未(1643)。字无逸,号疏林,亦号石禅。古皖海阳(今安徽休宁县)人。善山水,人以文待诏(徵明)后身视之。早年在新安,对于黄山云海松石之幻变,无不吞吐于胸中。所作既师古人,又师自然。画得云林、子久衣钵及渐江神韵,与查士标、汪之瑞、僧渐江并称“新安四家”。后期流寓芜湖,与姑孰派之首领萧云从交往甚密,合称“江左二家”,或曰“孙萧”。孙逸性嗜绘画,所蓄名迹甚多,也学“元四家”中的倪云林,对倪画极为推崇,时写山水寄情。又因其画取材于家乡秀丽景色,淡而神至,简而意足。人或以为文徵明后身。尝为歙令靳某画《歙山二十四图》,笔墨闲雅,骨格松秀。孙逸亦工花卉。生平事迹不详,作品亦罕传。

作品1.《东岗三树图》扇

安徽博物院藏。泥金纸本水墨。画外横宽61厘米,纵长64厘米;画心横宽49厘米,纵长23厘米。

作者小楷自题七言绝句一首并识:“云林不是人间笔,胸次无尘腕下仙。摹得东岗草堂法,两三秋树小亭边。旋吉词兄属涂并题正,孙逸。”下钤“无逸”朱文印。图右下角钤“屺瞻墨缘”朱文竖长方印。

此帧扇面借鉴元代倪云林之法,用横折带皴作山石骨廓。除远山用淡墨晕染以示影像外,图中山石树亭均用干笔淡墨写就。幅面虽被图像占满,但在描绘时却简括少皴、线条刚劲方折。画面洁净冷逸,能代表新安画派初期面貌。与渐江类似,但笔线稍弱、气局上亦略逊一筹。

[清]查士标 行书春日怀江上七绝诗轴 167cm×81cm 纸本安徽博物院藏释文:薪蒲正绿乳凫鸣,水没渔梁宿雨晴。长记归篷载春醉,野人何事不躬耕。醉中书高太史诗,士标。钤印:查士标印(白) 二瞻(白) 梅壑(朱)

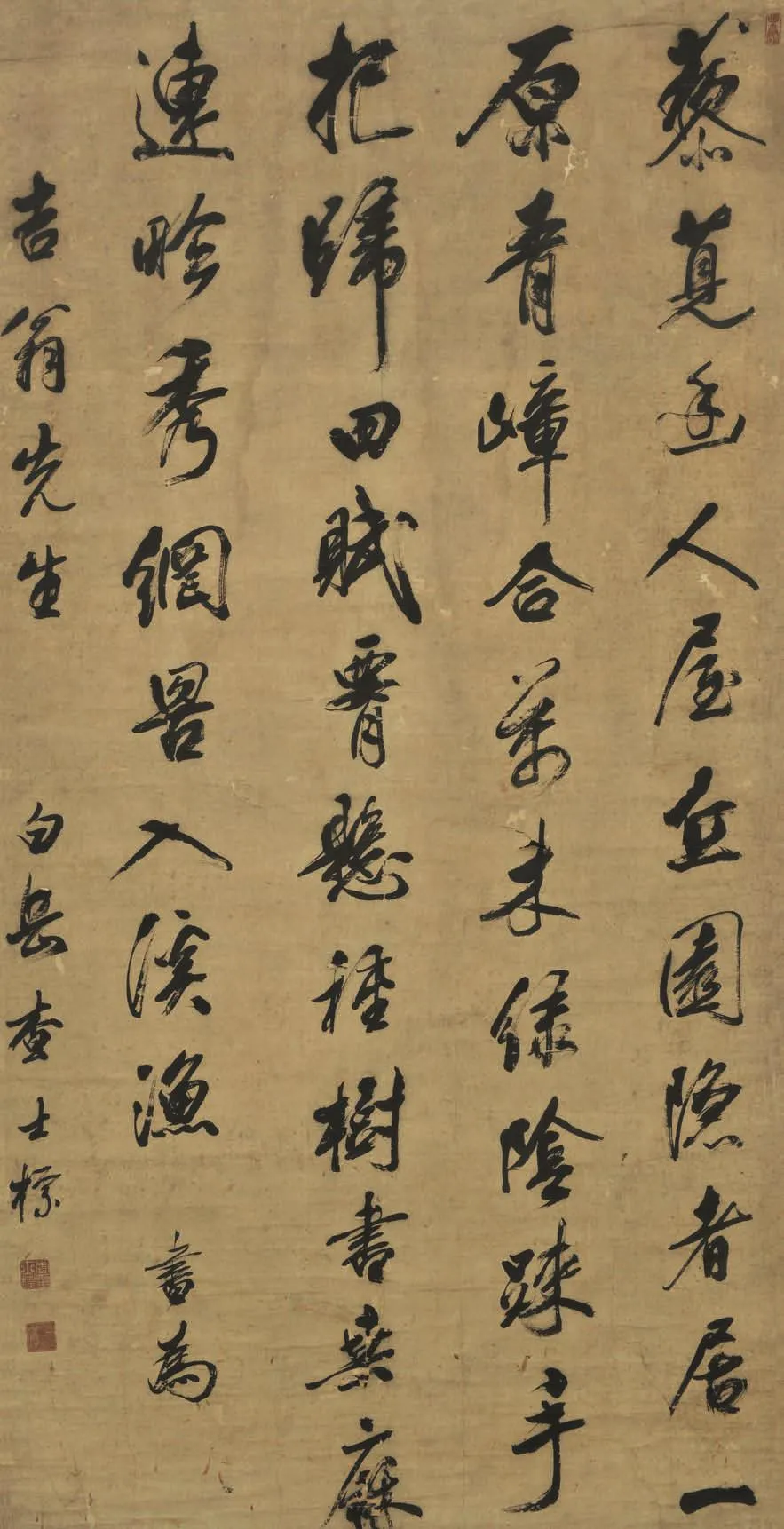

[清]查士标 行书徐开庵五言律诗轴 纸本 安徽博物院藏释文:藜苋幽人室,丘园隐者居。一原青嶂合,万水绿阴疏。手把归田赋,腰悬种树书。桑麻连轸秀,网罟入溪鱼。书为吉翁先生。白岳查士标。钤印:查士标印(白) 二瞻(朱) 梅壑(朱)

作品2.《秋山花溪图》斗方

安徽博物院藏。纸本设色。画外横宽30.5厘米,纵长45厘米;画心横宽17.7厘米,纵长24.2厘米。图左上角有蝇头小楷自题七言诗两句,文字残缺不全,强可识者仅存14字:“山归囗囗后雨色,花溪秋隐囗泉声。孙无逸。”下钤“孙逸”白文竖长方印。

此幅斗方构图深密,点景翔实。有宋人之严峻、大痴之繁茂。尖锋细笔,墨迹色细致、皴线短小。施色明暖清莹而交相互应,画幅虽小,尽显扎实功底。

册后附页行书观题:“已未冬孟华易王秉恩临桂说周颐,归安朱孝藏同观。”下钤“孝藏”朱文印。

作品3.《溪挢觅句图》轴

安徽博物院藏。纸本设色。画外横宽72.3厘米,纵长283.5厘米;画心横宽51厘米,纵长150.5厘米。

图右上角有作者草书自题五言诗一首并署名款:“茅檐面湖色,隔岸出诸峰。一杖过桥者,将无觅句从。壬辰春为元修社兄设并题似正。”下钤“孙逸私印”白文印。题前引钤“坚白斋”朱文印。右下钤“镜塘心赏”朱文印,左下钤“数青草堂”朱文印、“海昌钱塘藏”朱文印。“壬辰”为清顺治十年壬辰(1652),时年距孙逸离世仅五年。

图借唐代二李青绿山水体格,并吸收明清徽州版画之刚斫用线造型写景。山石虽用爽利而有顿挫转折之线勾括大体,以略分结构层次,但大石绝壁的亮处皆空而不皴,染以青绿赭石之色,令图得疏朗明洁之象。画树用点圈勾染等多种笔法分别绘出树类叶型,远山则取淡青一抹而出。设色淡雅,不似隋唐浓搽丽饰。线型似稍富装饰意味,衬托了静寂与超脱之情调。而构图的上实下虚既表现了晓雾初开的气象,又加强了空间靓润之感。明显可窥见其师承的来路,能于倪黄稀疏概括中见深厚雄伟、文徵明秀蕴谨细中现清润健劲。而与同时代、同地区画家相比,亦独具个人风格:其较渐江柔且多曲,胜二瞻整炼萧静,比汪瑞繁而生活。此图的绘制距作者离世仅五年之近,当属晚年精品。

[清]查士标 雨后飞泉图轴 196cm×91.6cm 纸本墨笔安徽博物院藏款识:雨后飞泉下碧溪,长林修竹草堂寒。无人识得高人意,溪上青山独自看。查士标。钤印:查士标(朱白相间) 梅壑氏一字查二瞻(朱)

三、“新安四家”的贡献与地位

以明末清初徽州地区的“新安四家”为主要代表的“新安画派”由渐江执牛首,借“海阳四家”发端,艺术宗法倪云林、黄公望,又在对自然写生的实践中另辟蹊径,成为艺术上具有鲜明时代特色、对当时和以后都产生过深远影响的传统山水绘画流派。

“新安画派”虽说是一个地域性的画派,但其以渴笔淡墨写实、高逸冷疏之风的画面所表现出简洁的山水图式、悠远的况味思致、晕幻的水墨特效、深刻的理念精髓,却吸引了其周边的天都、宣城、黄山、姑熟、桐城、金陵、扬州、江西、广东等诸多画派与之为友,同声相应,蔚为大观。由此创造出一派生机勃勃的在野艺术氛围,并且很快便辐射成一个强大的阵容,甚至震撼了当时宫廷画院“四王”之主流艺术,给当时沉闷萎靡的画界带来了一股清新的空气,成为中国清初画坛世上堪与正统画院“四王”相对峙的野战军。

在清初一段时间里,“新安四家”的追踪者甚众,薪火相沿绵延百余年。继而“新安画派”成员所指范围扩大到四家以外者,统称新安画家。他们极大地丰富和强化了中国文人画的内容和深度,把清代山水画坛从沉闷的摹古低谷推向了师法自然的高峰。

近现代徽籍画家们衷情乡梓、宣绍祖风,如汪采白、黄宾虹、赖少其、张仲平等人为代表的新徽派画风均深受清代“新安画派”理念影响至深。当代安徽美术界也以弘仁的学人画为标识,继往开来地展现地域性文化艺术传承脉络和深刻的理性主义特征。

观赏“新安画派”的作品,不仅可以了解明清时期新安地区的艺术特征和文化风貌,还能使我们深入领会中国古代传统绘画艺术无限的精神内涵和隽永的笔墨韵味。其中由画家个人所处特定时代际遇的心灵感应所激发岀的超凡脱俗品格,以及其对民族艺术传承脉络的笔墨根源关系,在中外文化横向嫁接、东西方艺术融汇的今天仍然具有重要的研究价值和借鉴意义,值得我们去关注和思考。