中国美术馆馆藏花鸟画收藏概述与展陈逻辑

◇ 王雪峰

(作者为中国美术馆研究馆员)

“花开盛世—中国美术馆藏花鸟画精品展”作为中国美术馆2018年跨年大展,将馆藏的百余件花鸟画精品亮相于观众。在展厅中,这些作品按照时间的顺序被分为三个篇章:第一个篇章“托物言志,百代不衰”,以古代作品的陈列为主;第二篇章“与古为徒,推陈出新”,展示近现代花鸟画的发展概况;第三篇章“承传薪火,继往开来”,集中展示了改革开放以来的花鸟画作品。展品时间跨度从宋元明清直至近现代,粗略呈现了花鸟画历史的脉络。这个展览从策划的立意基于三个层面的考虑:第一,以花开的喻意表达对盛世的歌颂。第二,本次花鸟画的展览是中国美术馆“典藏活化”系列展览之一,这是中国美术馆响应习总书记“让丰富馆藏活起来的”号召针对的馆藏品所采取的工作策略,本次展览就是在梳理馆藏花鸟画作品基础上的策展。第三,是本次花鸟画展所呈现的美术史的价值,很显然,本次展览的呈现最重要目标是以作品构述艺术史发展的逻辑,并以此梳理花鸟画的传统与继承、风格与变革,同时借以图像的呈现,展示艺术史、社会史与思想史之间的互动关联。这三个层面的考量,构成了本次花鸟画展的策划基础。本文主要从该展览出发,回顾中国美术馆花鸟画作品的收藏,并进一步论述基于花鸟画收藏基础上的展陈逻辑的可能,以此探讨在花鸟画历史梳理中的诸问题。

居廉 杏枝青鸟册页 26.4cm×26.4cm 绢本设色 中国美术馆藏钤印:梅生(白)

一、收藏:艺术史构建的基础

在美术馆的运营之中,藏品是所有工作的基础,也是美术馆的立馆之本。中国美术馆作为唯一一座国家级的造型美术博物馆,它有着为国家收藏时代美术精品的重任。因此,中国美术馆在20世纪60年代筹备之初,就开始着手作品的收藏,五十多年的运营之中,中国美术馆收藏了约十一万件的美术作品。这些藏品成为时代的艺术宝藏,也是构建近现代美术史的重要资源。本次花鸟画展的作品就是从这些收藏品中挑选出来,将藏品以历史发展的顺序呈现,叙述花鸟画艺术史。中国美术馆的收藏主要通过移交购藏、捐赠、展品留藏三个途径获得。

1. 移交购藏

20世纪60年代在中国美术馆筹备之时,当时中国美术家协会的一批作品移交给中国美术馆,成为最初的藏品来源。这些作品主要来自许麟庐和平画店的旧藏。1956年在公私合营的大潮中,许麟庐接受当时中国美术家协会领导华君武的建议,将和平画店齐白石、吴昌硕、任伯年等近二百张作品转为公有,在中国美术家协会成立服务部,许麟庐被任命为副科长,成为公职人员。而这批作品是中国美术馆建馆之初的重要收藏。其中有一幅齐白石作品背面还遗存价格的标签,标明价格仅为三元,可见齐白石的作品在当时市场价格并不算高。当时因为许麟庐与美术界重要画家关系很好,所以和平画店所经营的作品层次和艺术水准都比较高,这些作品的移交成为中国美术馆收藏的重要基础。

中国美术馆筹备和成立之初,即把藏品征集放在重要位置。1961年成立了包括刘岘、江丰、米谷、郑野夫等人在内的“收购小组”,开展美术作品的购藏工作,到1963年开馆之际,已有美术藏品五千余件。彼时可供选择的艺术家作品范围是比较大的,从中国美术馆原始账本上可以看到收藏的中国画作品从清末到新中国初期,主要为活跃于各地画坛的名家之作,初步构建了近现代中国绘画史的脉络。

在本次花鸟画展中,清末民国时期作品多为建馆之初的藏品,它反映了清末民国时期画坛的基本面貌。如海派画家作品,是海派画坛发展的缩影,包含了海派的重要名家,从赵之谦《花卉》、任熊的《牡丹》、任伯年的《嫩绿池塘藏睡鸭》、虚谷《花鸟四条屏》,到海派写意花鸟画大家吴昌硕的《寿桃图》,乃至海派后期唐云作品《丝瓜》、谢稚柳的作品《霜洁白莲香》。从这些作品可以看出海派花鸟画在金石书法和市民趣味影响下的现代演进。海派的花鸟画风对近当代的浙江画坛的花鸟画发展影响巨大,潘天寿、诸乐三、吴茀之等人在此基础上推陈出新,成为当代浙派花鸟画的重要传统 。北京画坛包括民国初陈师曾《水仙》、金城《青竹丹凤》、陈半丁《花卉册页十二开》、王云《花鸟册页十六开》等诸名家的作品。从中可见京津画坛陈师曾、金城创办的中国画法研究会对于传统文脉的接续与弘扬。在京城寄居的齐白石所作花鸟画册页中,齐白石以金石书法、民间趣味入画,笔墨浑劲,造型朴拙生趣,将写意花鸟画推向了一种新的高度。在岭南一带,居廉《纨扇册页》开领岭南画派之先。黄宾虹的花鸟画作品《牡丹梅花》,笔简意赅,充满文趣。从这些作品中可以看出清末民国画坛花鸟画的历史脉络,以及在时代背景下所产生的花鸟画的审美趣味与风格特征。

2. 捐赠

捐赠是中国美术馆藏品的重要来源,艺术家、艺术家家属或是收藏者将艺术作品捐赠给国家是艺术作品的最好归宿,这不仅彰显捐赠者的奉献精神,更重要的是这种奉献精神将和艺术作品永远载入史册,为后人学习和瞻仰。中国美术馆在建馆之初就开始获得艺术家、艺术家家属以及各界热心人士的捐赠。1961年,岭南画派“三杰”之一陈树人夫人居若文女士捐赠中国美术馆116件陈树人作品。在这次展览中,陈树人作品《柳丝翠鸟》《竹雀》,即是彼时捐赠之作。陈树人的作品借鉴了日本绘画的影响,呈现中西融合的艺术形态。1964年,《人民日报》社长兼总编辑邓拓先生将他收藏的145件(套)作品无偿捐赠给国家,后为中国美术馆所藏。邓拓先生酷爱传统书画艺术,欲想通过收藏,建立中国绘画史的收藏体系,并且重写中国绘画史,可惜时势所致未能如愿。这批作品恰好成为中国美术馆古代书画作品收藏的主要部分,能够粗现中国古代花鸟画史脉络。这次展品中古代部分的花鸟画作品大多为邓拓捐赠作品,有极为珍贵的苏东坡《潇湘竹石图卷》,宋陈容作品《云龙图》,元代佚名《芦雁图》,明代吕纪《牡丹白鹇图》,明人沈周《萱草葵花图卷》、沈周款《雄鸡图》,明代周之冕《花下雄鸡图》,明代马守真的《兰花图》,明代徐渭(款)《墨花图》,明代夏昶《墨竹》,明代蓝瑛(款)《法王若水梅花双雀图》,清代恽寿平(款)《桂花三兔图》,扬州画派高其佩《鸡冠菊花图》,华喦《红白芍药图》,高凤翰《鸡冠花图》,李鱓《篱菊雄鸡图》,金农册页《水墨花木图》,郑板桥《石畔琅玕图》,蒋廷锡《仿夏昶竹石图》。除了邓拓先生的大宗捐赠之外,中国美术馆在各个时期还不断接受社会各界的作品捐赠,如这次花鸟画展中展出的作品:1980年李苦禅捐赠的作品《双鹰》和《绿雨》,1981年刘海粟捐赠的《红荷翠羽》作品,1981年潘天寿家属捐赠的《记写雁荡山花》,1985年诸乐三家属捐赠的《杜鹃》《博古图》,1992年崔子范捐赠的《春色》。2005年开始,文化部开始设立“国家美术作品捐赠与收藏奖励项目”,中国美术馆开始通过举办捐赠作品展获得艺术家的大宗捐赠,如2005年的“于希宁捐赠作品展”,2006年“弹指长痕—李老十遗作暨捐赠作品展”,2006年“王晋元艺术回顾暨捐赠作品展”,2008年4月29日“冯今松中国画艺术展暨作品捐赠展”等。这些展览都为中国美术馆丰富了花鸟画作品的收藏。在这次花鸟画展览中,于希宁的《石榴》《迎春竹》,冯今松的《咫尺两重荷》都是捐赠展收藏而来。

3. 展览收藏

中国美术馆在展览中收藏优秀作品是收藏工作中最主要的途径。这些展览包括在中国美术馆举办的由中国美术家协会主办的各类全国性的美术展览。各个时期的全国美展最能集中反映这段时间的创作水平,也最能体现这个时代的艺术特点。中国美术馆从建馆以来一直注重全国性美术展览中优秀作品的收藏,尤其是改革开放之后,全国性美展中的重要作品大多数为中国美术馆收藏,这其中也包括花鸟画作品。在这次展览中,当代部分有很多就是各类全国性美展的作品。如1984年第五届全国美展收藏的郭怡孮作品《繁荣昌盛》,2012年第四届全国青年美展中收藏的贾俊春作品《罗梭江即景》。除了全国美展,还在艺术家个展中进行作品收藏,如1998年周彦生个展中所收藏的《岭南三月》,2017年张继馨个展作品《梅竹倚窗秀》,还有从各类院校、画院等机构主办的综合性展览的收藏,如1998年广州美术学院在中国美术馆举办院展时收藏的苏百钧工笔花鸟《秋韵》。这几年,中国美术馆自主举办了艺术家的邀请展,从中也收藏了一些优秀作品,如2017年收藏的刘巨德作品《夹子的春天》。展览中的优秀花鸟画收藏,是时代优秀美术精品的收藏,历年的精品收藏构成当代花鸟画创作的基本样态,时代风格与审美追求在这些花鸟画作品中得以体现,这些作品呈现了当代花鸟画史的叙述。

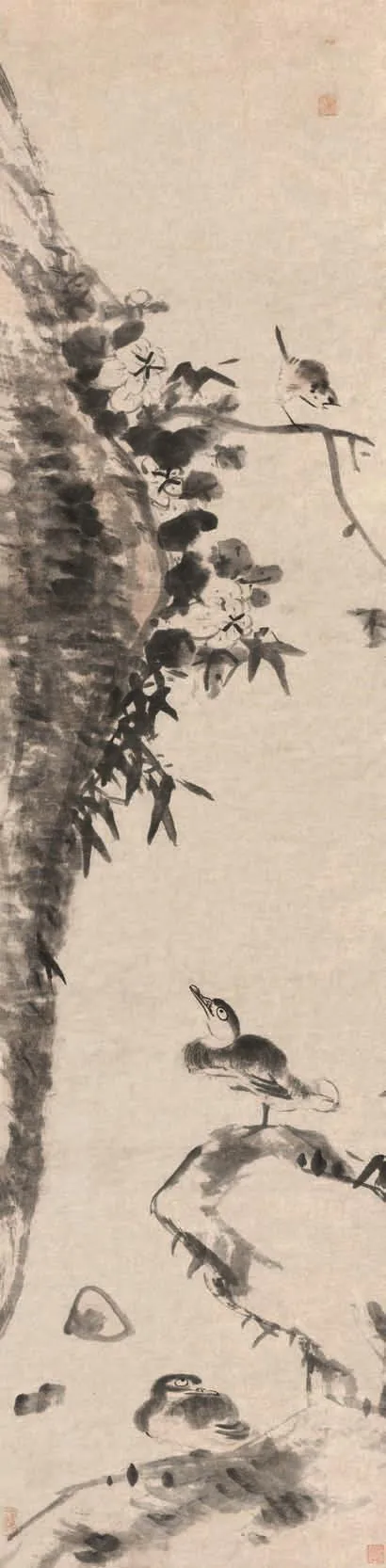

[清]朱耷 凫 180.5cm×44.5cm 纸本墨笔中国美术馆藏

[明]陈淳 芙蓉 60.8cm×32.7cm 纸本墨笔 中国美术馆藏款识:节序三秋近,芙蓉两岸明。道复。钤印:白阳山人(白) 陈氏道复(白) 笔研精良人生一乐(朱) 屺瞻欢喜(朱) 曾在朱屺瞻家(朱)

二、展陈逻辑:叙述的可能与问题

进入中国美术馆的藏品,只有重新以某种叙述主题进行策划展览时,才能呈现出作品的学术价值和艺术史的意义,藏品也才会真正活起来,进而服务大众。如何将这些单幅的作品纳入展览的结构中去,那就需要将作品置于某种主题的框架之下,并从学术角度梳理它叙述的逻辑,进而体现出它的学术性。在美术馆的展览策划中,随着对艺术作品深度的学术挖掘和研究,有可能使它们出现丰富多样的叙述可能。在面对中国美术馆丰富的花鸟画馆藏作品时,通常可见的叙述是基于时间发展的叙述逻辑,比如本次花鸟画展,就是以历史的顺序而展开的。还有立足于个案的叙述逻辑,在吴昌硕诞辰160周年时,中国美术馆从馆藏吴昌硕作品出发策划了“大道传薪·金石为开—中国美术馆藏吴昌硕与二十世纪写意花鸟画名家展”,此展不仅展示了吴昌硕的花鸟画成就,还梳理了吴昌硕花鸟风格在20世纪的影响与流变,并展出了在吴昌硕花鸟风格演变脉络中花鸟画家的作品,这是一个从花鸟画家个案出发而展开艺术史叙述的策展案例。在花鸟画发展进程中,基于风格与技法的叙述逻辑也是一个很重要的角度,可以从花鸟画的工笔和写意两种技法角度进行梳理,研究技法发展与时代审美之间的关联。在当下,随着美术馆收藏的丰富和研究的深入,以及文化自信的呼吁,学术界将会对中国传统艺术形成更多的问题意识,在问题意识的引导下,美术馆的藏品将会以呈现出更多的叙事可能,并以更多的展览形式呈现出来。

“花开盛世—中国美术馆藏花鸟画精品展”是中国美术馆首次大规模地展示花鸟画藏品。这个展览以古代、近现代、当代时间线索钩沉花鸟画的历史。它向观者揭示中国花鸟画的传统,发展与现代性转换的历程。当然这个展览是一个块状的粗线条的梳理,它以时间顺序分为古代花鸟画、近现代花鸟画、改革开放以后的当代花鸟画,由于场地与时间的不足,展览所呈现的研究成果还没有全部展开,但是通过作品的陈列,花鸟画历史中的问题接踵而来,这便是展览所带来的更为宽泛的学术思考,有可能成为艺术史知识的来源。首先来自花鸟画技法与风格层面的思考,从北宋至当下,花鸟画在技法风格演进的过程中,它是以什么作为内在的推动力,使花鸟画在不同历史时期呈现不同技法风格的演变?时代审美与历史语境是至关重要的因素,北宋的皇家与文人审美观的分野,开始形成花鸟画发展两条若影若现的线索,明代的“吴门画派”开始受到艺术市场的影响,清代的“扬州画派”与晚清的“海派”兴起,花鸟画发展在文人审美与市场迎合之间徘徊,市民趣味的兴起使花鸟绘画从文人的高格走向世俗。近代以来,在中西文化的碰撞之间,中国具有文化责任的知识分子或融入西方技法开创新格,或拉开距离,在继承传统之中借古开今。中国的花鸟画在不同历史语境中的发展面向和时代风尚紧密相连,花鸟画的发展历史也是不同历史时期的映像。其次,花鸟画的观念与功能历变,也是花鸟画历史中的重要问题,从文人花鸟画中的“比兴”之用到宫廷花鸟画的精研威仪,以及近代在西方主义、传统主义影响下的观念转变之于花鸟画的影响,都可能成为策展中展品叙述的逻辑基点。另外,花鸟画艺术的地域性也是花鸟画历史推动的重要因素。在绘画史中,绘画中心的不断转换,画派与地域画风的形成,成为绘画史长河之中交相辉映的闪光点,将花鸟画发展的艺术地图的图景带入策展之中,有可能在图像之中更多地加入社会学与人类学的新视角。

在当代花鸟画的梳理中,可以看到改革开放以来的花鸟画发展呈现了某种困局,那就是在全国性美术展览中,优秀的写意花鸟画作品逐渐式微,工笔花鸟画占据了美展的主流。究其原因,首先归为全国美展的展览机制。全国美展的作品被称为“展览体”,这是专门为了迎合展览而进行创作的作品,它的特点通常尺幅巨大并以追求视觉冲击力为先,因为当美展评委面对成千上万的投稿作品时,最能吸引眼球的作品首先是画面的视觉冲击力。工笔花鸟画的制作精细、色彩亮丽,写意花鸟画在画面上的视觉刺激力度难以相比。另外,对于现代美术教育而言,通过几年的学院教育,学生掌握工笔花鸟画技法是相对容易的事情,但是要想培养一个出色的写意花鸟画家确实非常之难。因为对于画家而言,支撑写意花鸟画的画外功夫并非能够朝夕而成,它需要长期修炼方可,比如书法的功夫,以书入画的能力,画家的个人气质与文化修养,这些都需要反复练习修持多年才能得写意花鸟画的堂奥。因而对于很多急功近利的年轻花鸟画家而言,越来越多地选择易出效果的工笔技法。在当代文化审美中,中西艺术系统的碰撞与融合,使花鸟画在现代转型中逐渐丧失写意的本趣,走向形式与风格的追求。归根到底,这是中国传统文化中的精英文化在当代语境的沦丧,是当下中国消费文化甚嚣尘上的必然结果。对于策展而言,如何以一种方式将问题展示出来,为美术界提供参照,这是每一个策展人必须要思考的。

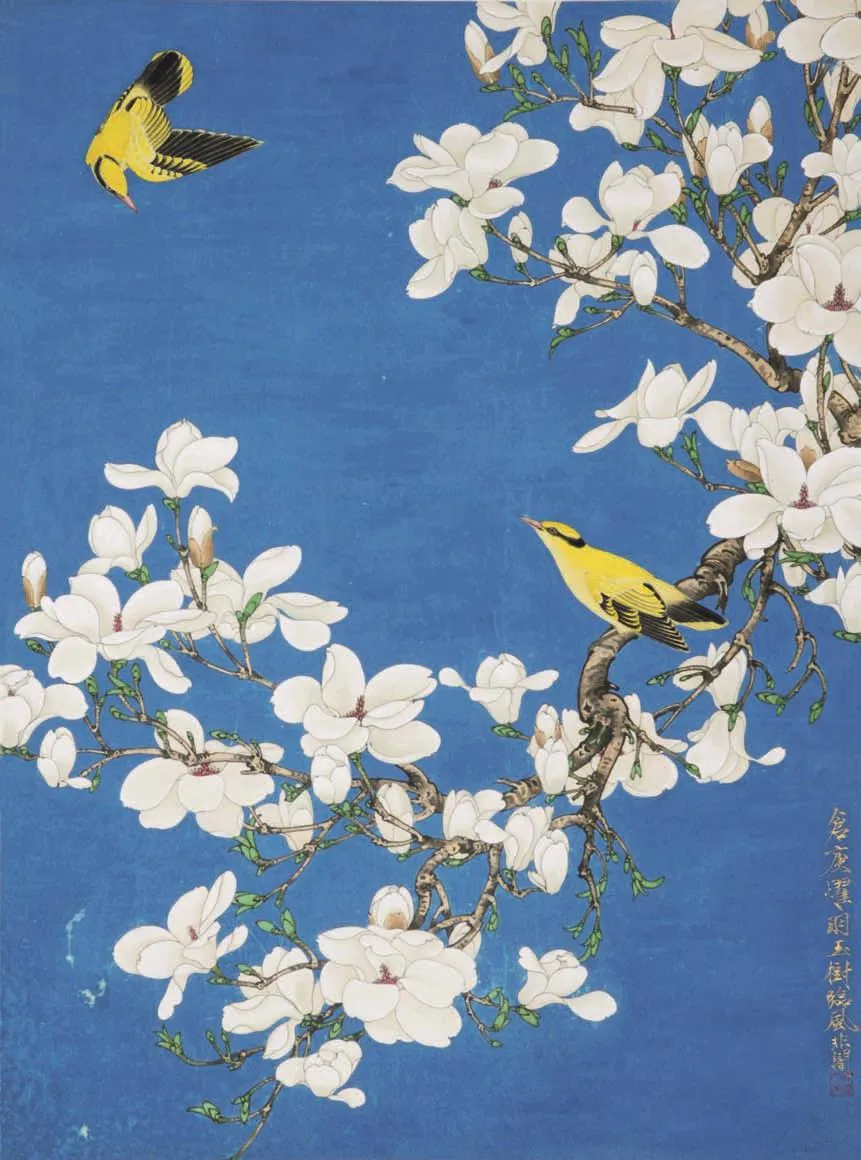

于非闇 玉兰黄鹂轴 103.8cm×77.3cm 纸本设色 1956年 中国美术馆藏款识:仓庚燿羽,玉树临风。非闇。钤印:非闇日课(朱)

在美术馆里,收藏、展览与叙述是一个彼此依存的问题,这个过程最终是以艺术史的逻辑呈现在观众面前,同时,策展人员借助作品的叙述深入艺术史的内容,最终借助藏品构建一种博大的艺术史的叙事。这里面既可以有宏观的历史叙述,也可以有微观的个案推演。通过艺术史梳理,进而在美术馆场域生成最为直观的新的知识系统,这也是指导美术馆收藏、策展工作的重要依据。

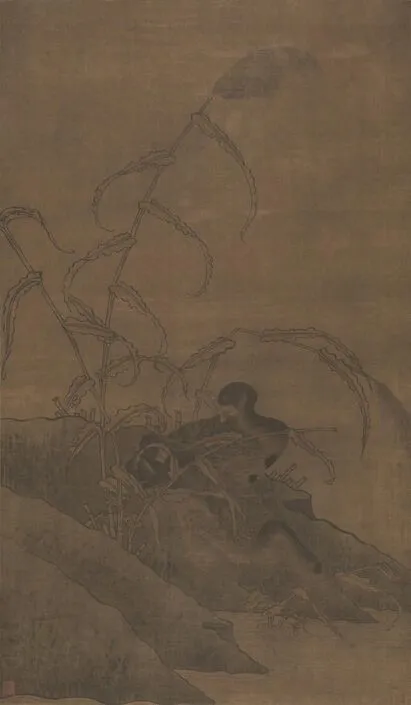

[元]佚名 芦雁图轴 123cm×72cm 纸本设色 中国美术馆藏

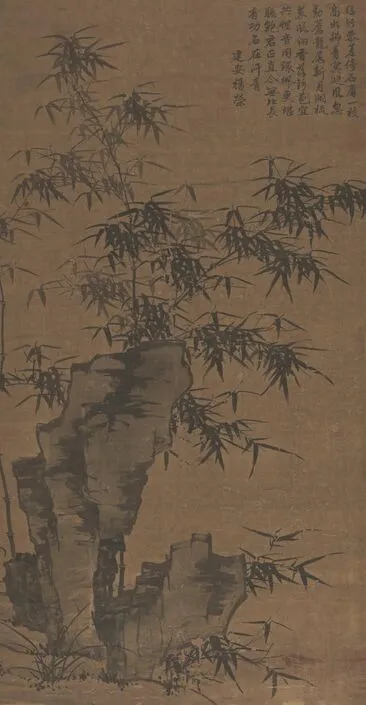

[明]夏昶 墨竹轴 138.6cm×71.5cm 纸本墨笔 中国美术馆藏款识:绿竹参差倚石台,一枝高出栉青冥。回风忽动苍龙尾,新月闲梳翠风翎。香落锈苞宜共惜,音同环佩更堪听。包君已直今无比,长有功名在汗青。建安杨荣。钤印:杨氏勉仁(白)

——中国美术馆、南京博物院藏明清肖像画展

——中国美术馆藏书画界全国政协委员美术作品广西展