新疆草原风景与风情的交织

李桥江

新疆是我国三大草原畜牧业基地之一,草原总面积8.6亿亩,可利用面积7.2亿亩。新疆的草原类型多样,已知生长的高等植物3270种、牧草2930种,其中,分布面积广、饲用价值高的优良牧草382种。新疆草原羊、牛、马等存栏牲畜约达4750头(只)草原上海栖息着大量的飞禽走兽,它们与植物一起构成了新疆草原的生物多样性,演绎着自然进化、适者生存的故事。

新疆的草原也是风景与风情交织的旅游胜地,著名的草原如那拉提草原、巴音布鲁克草原、巴里坤草原和阿勒泰大草原等。每到春夏,草原上百花绽放,绿草如因,牛羊遍野,炊烟袅袅,每一篇草原都承载着游牧人的梦……

草原春秋

教科书里将新疆的草原分为荒漠草原、草原、草甸草原、沼泽草原四大类,各类草原又细化为高寒草原、高寒草甸、山地草甸、山地草原草甸、山地草原、山地荒漠化草原、平原荒漠草原、平原草原、平原沼泽等等。

学界如此划分草原类型自有其道理。不过,新疆牧民在生活实践过程中,按照放牧季节将不同的草原类型划归为春秋牧场、夏牧场、冬牧场三大类,简单、实用而又一目了然。笔者以为依此顺序引领读者走进新疆草原,不失为一种最佳方式。

新疆草原常见植被有禾本科、豆科、菊科、莎草科、藜科、蔷薇科、伞形科、十字花科、唇形科、百合科、毛茛科、石竹科、蓼科、玄参科、迎春花科等等,每科又分多个种属。我的一位学习植物的朋友曾说过,只要你能在草原上识别300种以上的植物,就可以成为草原专家。此话或许有些偏激,但却说明了一个现实——能够认识数百种草原植被,并叫出名称的人士可能不多。

春秋牧场是新疆草原畜牧业当中的过渡性草场,新疆牧民对其利用集中在春季和中秋至深秋时节。春秋草原分布区域一般为平原或山前台地,主要植被有绢蒿、羊毛草、针茅以及伞形科、十字花科、唇形科、百合科等植物。其中,特别值得一提的是绢蒿。

准噶尔盆地西缘、博尔塔拉、伊犁河谷、天山北坡与荒漠接壤区域、全国第二大平原草场库鲁斯台草原等地,分布有大面积绢蒿。这种牧草不仅营养丰富、具有神奇的催奶功效,而且有一种奇异的浓香味,牛羊吃了绢蒿之后,肉中便浸润了绢蒿的味道。

秋天的草原主要是菊科植被的世界。2009年9月下旬,我在阿勒泰地区福海县种羊场附近采访,荒草萋萋的草原上,一簇簇绽放的紫色花朵突然出现在我的视线里——我邂逅了草原上的紫苑花。

蓦然看到紫苑花,我首先被它们的气质折服了。在我看来,花是春天的象征,只有在煦风春雨中才能绽放。深秋,草原上绝大多数植被听命于季节安排已经谢幕了,唯独紫苑,以一种傲视一切的姿态,在冷风中放胆地展示着色彩。

仔细观察这些美丽的鲜花,许多紫苑花骨朵还没有绽放就残缺不全了,有些花朵则明显留下受到伤害的痕迹。追究残害这些漂亮花朵的元凶,罪魁祸首竟然是牛羊。原来紫苑不仅花色娇美,它还是牛羊喜欢的牧草。

草原和食草类动物是一个生物链,它们相互为生,又相互克制,如此它们才能够彼此生息繁衍。如果我们将牛羊和紫苑单列出来,情况大致是这样的:牛羊啃食紫苑,获得了生命所需的能量,它们排出的粪便则反哺了紫苑生长需要的养分。同时,随着牛羊游走迁徙,它们将啃食的未消化的紫苑种子又传播到了更广大的区域。

北疆草原上分布着高山紫苑、阿尔泰紫苑(阿尔泰狗娃花)、乳苑等,民间一般统称为紫苑,它们均属于菊科野生观赏花卉植物。较早一些资料显示,七、八、九月是紫苑花期。实际上,随着新疆各地气温持续升高,北疆草原上紫苑的花期,大多延续到了十月中旬。

查阅相关资料时,我发现许多人钟爱紫苑,并且以紫苑为名称。还有许多以紫苑花命名的论坛等等。按照某些时尚的说法,紫苑代表着某些吉祥日子,在这些日子出生的男女则禀赋紫苑中和或机智等人性化特点。

在春秋草原,其它的牧草还有小甘菊、灌木亚菊、扁芒菊、三肋菊、重生的蒲公英等等,它们或者匍匐在河滩草地,或者生长于石滩或荒原砾石的缝隙,用充满暖色调的黄花,照亮了一个个凄清的草原秋夜。

夏花与冬牧场

夏季是新疆草原最美丽的季节之一。每年五月末六月初,平原草场及山前丘陵草原气温持续升高,牧民赶着畜群开始向天气凉爽的高山夏牧场迁徙。随后,各地纳凉避暑的游客纷至沓来,于是,巴音布鲁克草原、那拉提草原、巴里坤草原、唐布拉草原、巴尔鲁克山草原以及阿勒泰草原、赛里木湖草原等夏牧场风光走进了我们的视野。

印度诗人泰戈尔有句名言:生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美。前半句用来形容巴尔鲁克山草原再恰当不过了。春季巴旦杏、芍药、郁金香等植物编织的花海接力到夏季,白色的绣线菊花、黄色的锦鸡儿花、蓝色的鼠尾草花、紫色的野豌豆花、点地梅以及其它数不清的花花草草,将整个巴尔鲁克山装点成了一个天然大花园。

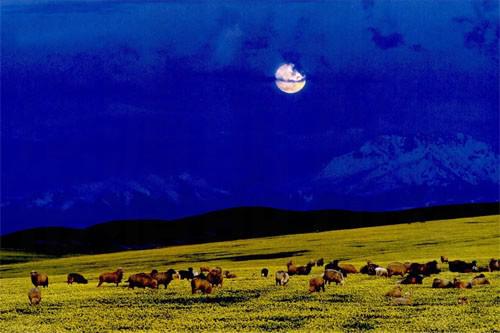

享誉国内外的巴音布鲁克大草原,坐落在南北天山环抱的高山盆地——尤尔多斯盆地中,海拔2500米,面积约2万多平方公里。巴音布鲁克,蒙古语意为“富饶的泉水”。大草原上多湖泊沼泽,开都河曲折蜿蜒,天鹅湖更是一处著名的湖沼区,栖息着多达万只的大天鹅、小天鹅和疣鼻天鹅,是我国最大的天鹅繁殖、栖息之地,巴音布鲁克天鹅湖因此被批准为国家级天鹅自然保护区。巴音布鲁克草原生长着优质牧草,春夏季节,蓝天白云,鲜花竞放,绿茵如一幅巨毯一直铺展到地平线尽头,与尤尔多斯盆地周边的雪山融为一体。大草原上,蒙古包星星点点,牛羊如云,骏马散放,天鹅嬉戏。近年来,当地政府组织生态游活动,游人来到巴音布鲁克草原,宛若置身人间仙境,充分领略到回归自然的无穷乐趣。

清乾隆三十六年(1771年),土尔扈特、和硕特等蒙古部落,在首领渥巴锡的率领下,从俄国伏尔加河流域举义东归回到祖国,清政府特赐水草肥美之地给他们,将他们安置在巴音布鲁克草原及开都河流域定居,还有部分到北疆赛里木湖草原及和布克赛尔定居。今天,巴音布鲁克和赛里木湖草原上的蒙古族牧人在自由地生息、繁衍,伴随他们的是蓝天绿地、白色的蒙古包和白云般的羊群,以及英雄史诗和悠扬的马头琴声。对游牧的蒙古族来说,大草原就是他们的家园,也是他们的天堂。

阿尔泰山区纬度较高,夏季草场植被种类主要由禾本科、苔草、羽衣草以及一些木本植物组成,因此,仅从植物种类和花色逊色于巴尔鲁克山。不过,阿尔泰山中却分布着红景天、冬虫夏草、一枝蒿、多种蕨类等中草药。这里还有一种被牧民称为“人参”的植物。据说,这种植物夜里会发出淡淡的白光。阿勒泰羊吃了这种牧草,长得特别壮,人一旦吃了这种羊的羊肉,浑身也特别有力量。

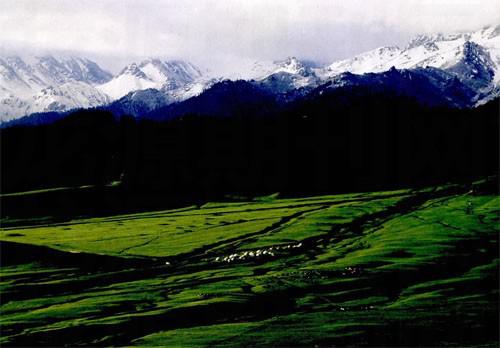

那拉提草原是一个容易被游客记住的地方。地处伊犁河谷的那拉提草原,总面积400平方公里,海拔1800米,年降雨量在880毫米,年平均气温20摄氏度。那拉提草原三面环山,巩乃斯河

蜿蜒流过,既有草原的辽阔,又有溪水的柔美,还有山峦的雄奇,是新疆知名度最高的草原和牧场,被认为是中国最美的草原之一。近年来,那拉提草原风景区依托得天独厚的自然景观、浓郁的哈萨克民俗风情及便捷的交通,吸引了成千上万的国内外游客,成为伊犁旅游的地标。

同处伊犁河谷的唐布拉草原,由于电影《天山红花》的外景在此拍摄而使之名扬全国。唐布拉是喀什河峡谷山地草原的统称,颇负盛名的伊犁五大草原之一,得名于尼勒克县城东南一处以唐布拉命名的山沟,因其沟东侧的山梁上有几颗硕大无比的岩块,恰似玉玺印章,故得名唐布拉,哈萨克语意为“大印章”。在唐布拉草原上,喀什河自东向西贯通,南北山岭高悬,斜流频出,水转景移,颇多秘谷。尤为奇特的是,草原上的许多沟谷都有天然温泉,成为唐布拉草原独特的旅游资源。

地处北疆的阿勒泰草原面积约1000万公顷,占新疆草原总面积的20%,是新疆重要的牧业基地,草原上的阿勒泰大尾羊名闻全国。阿勒泰草原降水丰沛,是著名的“荒漠湿岛”,因而牧草长得特别繁茂。在草原上,5月龄的早春羔羊,平均重达40公斤,这是全国其他草原地区无法比的。现在福海县建有总面积1万公顷的金塔斯草原自然保护区,是新疆唯一一片典型的中亚草原,主要保护对象是山地草原及其生态系统。

在天山中西部的伊犁昭苏草原、唐布拉草原、巩乃斯草原以及阿勒泰大草原、天山东部哈密巴里坤草原和木垒山地草原上,生活着新疆最大的游牧民族——哈萨克族。在哈萨克族语中,“哈萨克”一词有顽强、巨大、坚强有力的意思。哈萨克牧人常年游牧在草原上,自古以来,草原就是他们迁徙、角逐、定居、繁衍的舞台,是他们赖以生存的家园。歌和马是哈萨克人的两只翅膀。长期以来,生活在北疆草原上的哈萨克等游牧民族,创造了不朽的草原文化。在人类文明演变中,草原文化以其丰富的内涵,为中华文明输入养分,对中华文明和世界文明的发展产生过重要影响。今天,游人们徜徉在草原上的蓝天白云之下,对千百年流传至今的哈萨克族民俗风情,无不赞赏有加,印象深刻。

塔格拉克是南部新疆托木尔峰自然保护区内一片美丽的草原,其核心区域位于天山凹陷形成的盆地内,海拔在3000~3200米之间。塔格拉克草原地表植被基本保持着一种原生态状况,保护区内高等植物接近400种,还有众多真菌、地衣等。

帕米尔高原的夏牧场海拔达到了4000米以上,游牧的主要是柯尔克孜人和塔吉克人。两年前,我曾在帕米尔高原的苏巴什遇到一位塔吉克族牧民,那个地方海拔4200米,牧草主要为禾本科耐寒植物。在那片高海拔夏牧场上,我出现了严重的高山反应,而那位牧民却赶着羊群悠然于天地之间,我能说什么呢?

冬牧场是新疆游牧民活动时间最长的区域,每年十一月初到次年三月末,牧民和他们的牲畜都要在冬牧场度过。为了适应天然放牧的需要,牧民便将冬牧场选在了冬季气温相对较高、降雪适中的荒漠草原。

北疆牧区最大的冬牧场非托里县玛依勒冬牧场莫属。冬牧场的主要植被有禾本科植物、木地肤、假木贼、骆驼刺、甘草、藜、梭梭、沙篷等等,其中木地肤的营养成分超过牧草之王苜蓿两三倍。最有意思的是假木贼,在整个生长期假木贼是一种毒草,到了冬天,假木贼的毒性消失,成为非常有营养的牧草。

胡杨林草原

塔里木河及叶尔羌河中下游还分布着一种奇特的沙漠草原,或称胡杨林草原,主要分布在南疆的巴楚县、阿瓦提县、沙雅县、轮台县等地,在这些草原上游牧的大多是维吾尔人。

塔里木盆地属于暖温带气候,春天,许多种子还等待着稀罕的春雨,甘草、骆驼刺、芦苇以及芨芨草蛰伏了一个冬季的地下根茎已经萌芽了,塔克拉玛干沙漠的草原复活了。以沙雅县为例,该县境内芨芨草呈零星分布,因此,芨芨草的复苏几乎可以忽略,而野生甘草面积却达到40万亩,难怪当地人称之为甘草草原。

新疆甘草主要有光果甘草、乌拉尔甘草、胀果甘草。塔里木盆地主要为胀果甘草。甘草虽然有若干种,但是不论哪一种甘草,地下根茎都是中药材,地上生长的枝叶则是优良牧草。甘草嫩枝散发一种独特的气味,有些人对这种怪味极其敏感。从生物学角度而言,甘草散发的味道不过是其自我保护措施之一。

游牧在沙漠草原的羊群——如同人类已经习惯了一些带有怪味的蔬菜一样——对甘草枝叶发出的味道同样异常敏感。当空气中飘散出甘草的气味时,预示着游牧在沙漠草原上的羊群的最艰难的日子也过去了。

紧随甘草之后,青嫩的芦苇萌芽了。芦苇是禾本科植物,属于塔里木盆地主要牧草之一。此时的芦苇嫩芽与甘草相似,均带有淡淡的甜味,营养丰富,既适合老羊采食以迅速恢复体能,又适宜当年出生的羊羔补充体力。

北疆草原畜牧业对芦苇的利用主要集中在春季。塔里木盆地环境恶劣,对芦苇的利用则从青食一直延续到了储备干草。整个夏季,沙漠草原可利用的饲草,除了以上几种植被之外,还有胡杨叶、红柳、花花柴(胖姑娘)、沙篷、梭梭、骆驼刺等。

塔里木河流域还分布有大面积罗布麻,我想当然地以为罗布麻也是当地牧草资源之一。后来我请教过一位对南疆畜牧业非常了解的人士,他一口否认了,因为罗布麻有毒。我提示对方,一些野生植物不同的生长阶段毒性有差异,许多有毒植物可作干草调剂使用,他却依旧坚持罗布麻有毒,羊群根本不吃。后来,我又请教了另一位专家,他肯定地说,羊群采食罗布麻嫩叶。

如果真的如此,便出现了这样有趣的情景:人类使用罗布麻茶是因为其具有降低血脂、血压等功效,羊采食罗布麻会不会也有同样的作用呢?

沙漠草原上还有一种与骆驼刺营养价值相近的植物琵琶柴,遗憾的是骆驼和山羊只能食用琵琶柴的嫩枝。

草原灾害的始作俑者

对于人类而言,天然草原是畜牧业的饲草基地之一,草地产草量的多少,直接影响着畜牧业的发展。对于啮齿类动物来说,牧草的优劣,同样关系到它们的生存。不过,现在的话语权掌握在人类的手中,因此,谈起草原啮齿类动物,我们首先想到的是鼠害。

鼠类动物大多以植物为食,生活在天然草地的鼠类大都以禾本科、莎草科、豆科和杂类草中的优良牧草为主要食物,而这类野草恰恰也是家畜的奶酪,人与鼠之间的矛盾不可避免地发生了。

草原鼠种是一类组织结构复杂,并且具有强烈的类似“部落”意识的生命群体。它们的采食行为与家畜在食物来源上展开了争夺,它们建造洞穴的挖掘活动则切断或损伤植物根系,影响植物的生长发育,甚至导致植物死亡。春季牧草返青前后,是多数草原鼠类大兴土木的时期,它们挖洞时把大量的下层土壤推到地面,在洞口前形成大小不一的土丘,在土丘覆压下,一些顶土力弱的优良牧草均黄化而死亡,降低了草群的生产力。此外,草原鼠的洞穴一般选址于肥力最丰富的土壤层,草原鼠在这一沃土层挖

洞造穴,把肥沃的土壤翻到地面,土壤中的水分也随着变化大量蒸发,遇到干旱多风的天气,这些疏松的土丘往往随风飘起,导致土壤肥力的大景损失。

若干年前,我在和布克塞尔蒙古自治县查干库勒乡的草原上遇到一个叫乌木尔扎克的牧民,他给我讲了这样一件恐怖的事情:鼠害发生的年份,草原上遍布密集的土堆,土堆下面隐藏着无数陷阱。假如在这样的区域骑马驰骋,马蹄一旦踩塌鼠洞,摔个人仰马翻是幸运的事情,弄不好,则会发生马腿折断、骑手伤残的事故。

新疆治蝗灭鼠办公室副主任林峻说,对于草原鼠害的防治,并不是要灭绝老鼠,而是一种合理的控制,也就是将老鼠的数量控制在一定密度之内。假如草原上的老鼠真的灭绝了,一个完整的生物链就断了,结果就是一场草原生态灾难。

新疆草原鼠主要有赤颊黄鼠、黄兔尾鼠、旱獭等,草原上还分布着一种神秘的家伙:鼹形田鼠。顾名思义,这种老鼠长相如鼹鼠,大小则与田鼠相似。草原上的旱獭有两种,北疆草原常见的是体型与褐家鼠相当的小旱獭,南疆乌恰县海拔2000~3500米山地草原上则分布着大旱獭,这种大旱獭体型肥硕,最大的体重在7公斤以上。

危害草原植被的还有西伯利亚蝗和小翅曲背蝗以及鳞翅目毛虫,俗称毛毛虫。鳞翅目毛虫幼虫以牧草茎叶为食,一旦爆发,如果不加以人工防治,常常毁灭爆发区域整个草场,此类灾害多见于天山北坡草原。毛毛虫羽化之后就是我们所说的美丽蝴蝶。在蝗虫防治方面,目前,新疆招引粉红椋鸟灭蝗技术走在了全国最前列。

人文草原

游历新疆草原,尤其是北疆及东疆草原,人们轻易就能够发现草原先民遗留下来的古墓葬、岩画、草原石人以及类似英国麦田怪圈的草原怪圈等人文痕迹。这些古人留下的遗迹遗址与天然植被相融,形成了新疆的人文草原景观。

中亚草原历史复杂,历史沿革悠久,正所谓后来者总是占据前人的地盘,文化叠压现象非常普遍。

北疆(中亚)草原常见的草原古墓有土堆墓、石堆墓、石围墓等几种类型,但笔者却在牧业大县托里见到了新发现的罕见的胡须墓。欧洲草原有石堆墓,却未曾见胡须墓。据说,中亚及俄罗斯亚洲草原地带也曾发现类似墓葬形制,但未曾见研究报告,由此,有专家推断胡须墓可能是中亚草原文化的一种特有现象。

实际上,不论是胡须墓,还是其它墓葬形制,人们能够看到的不过是地表以上的现象,至于墓葬下面埋葬的民族属性、文化背景等,需要通过发掘才能断定。

在托里县考察胡须墓之际,一时兴起,我曾记录下这样一些文字:牧归的羊群陆续走出胡须墓所在的草原。天空阴霾,大地新绿。下一场风,可能会给草原带来一场春雨。停车驻足在草原上,重新审视胡须墓,然后,顺着胡须墓的八字,放眼灰蒙蒙的南方,我期待与古人的对话。

这是某种灵魂与灵魂的对话。有一刻,我似乎听到了来自草原深处的脚步声。“咕咚,咕咚,咕咚”,脚步声越来越近,我看到一队身披兽皮的古人走过草原。我依稀记得这些古人是游牧的斯基泰人,也就是古老的塞族人。不久,强悍的匈奴、柔然、月氏、乌孙出现在草原上。接下来鲜卑、突厥以及唐王朝征讨突厥的大军呼啸而过。当成吉思汗的马队走过草原,草原上的胡须墓引起伟大的汗的注意……

成吉思汗肯定对分布在草原上的岩画也产生了兴趣,或许他还在战争空隙,饶有兴趣地研究了岩画所要表达的思想。放牛、牧马、嬉戏,这些岩画分明反映了草原先民的生活场景,我们的先民与我们何等相近。

神秘怪圈、古墓葬、岩画、草原石人等等,草枯草又荣,它们在草原上沉默了成百上千年,它们要告诉我们什么呢?是这片草原曾经发生过的一切吗?

正如成吉思汗灭契丹,并将这一带草原分封给其子窝阔台一样,一拨又一拨古代游牧民,走过了中亚草原,在长达数千年的草原文化历史当中,许多草原先民在这里留下了数不清的遗迹,同时,也把无数个人类之谜留存下来。

托里县发现的胡须墓都处在草原古墓葬群之间。这种现象似乎印证了新疆考古研究所研究员张平先生的推断:可以肯定的是,“胡须墓”为古代中亚游牧民墓葬,其奇特的葬俗可能与古代宗教或崇拜有关。

土堆墓和石堆墓遍布中亚草原,这类墓葬由于数量众多,其中不乏巨型大墓,因此备受人们关注。从现有考古资料来看,大土堆墓(石堆墓)很早以前就引起了盗墓者的关注。或许由于这个原因,近现代考古工作者对这类墓葬的研究相对多一些,其先驱是沙皇时期的俄罗斯及后来的苏联。我国对草原古墓的研究起始于20世纪80年代,其中最大的考古发掘活动在伊犁河谷。成果最丰富的发掘为巴里坤兰州湾子及东黑沟遗址。

6年前,新疆考古研究所研究员吕恩国在伊犁河谷主持发掘了一座高6米多、直径61米的草原大墓。墓室还没有完全打开,墓道两侧就露出了三个古老的盗洞。此前,吕恩国先生主持发掘了多座类似的大型古墓,这些大型古墓表面上看封堆完好,剥开封堆,盗洞便出现了。盗洞的年代,大多是在墓主下葬不久留下的。苏联考古工作者在对此类墓葬进行发掘的过程中也遇到了相同的问题。

那么草原上这些巨型古墓下面究竟埋藏着什么宝贝,在古代就引起盗墓者的垂涎呢?

黄金是人类最早发现和使用的贵金属。古人对太阳充满了狂热的崇拜,在他们看来,只有太阳能给人类带来光明,黄金有着与太阳相似的神秘光芒与色彩。古人相信,闪烁着灼灼光芒的黄金就是太阳的化身,拥有了黄金就拥有了至高无上的权力与财富。盗墓者惦记的正是草原古墓的黄金宝藏。

前苏联考古工作者曾在伊塞克湖地区一座未被盗掘的草原古墓内挖出8000多件金器。我国考古工作者则在昭苏县一座草原古墓不远处,一次发掘出土了80多件金器。因此,有专家推断,早期巨型土堆墓(石堆墓),只要没有被盗掘,其中必然埋藏有黄金。黄金的出产地则为阿尔泰山。

目前,流传在北疆草原上有关草原古墓主人的传说主要有两种:一说草原古墓是乌孙人的墓葬;另一说是突厥人的墓葬。乌孙人和突厥人都曾经是游牧在新疆以及中亚地区的古代民族。通过现有考古发掘材料,学界普遍认为草原古墓黄金宝藏属于塞克后期或乌孙早期墓葬。

新疆草原的魅力远不止笔者所记录的这些文字。如果你想体验真实的新疆草原,不妨亲临新疆,放眼四野,然后,将目光专注于一平方米的草地,试一试能否数清眼前的植被有几种,草丛下面有多少小动物,每一根草茎承载了多少草原文明的历史。