基于建构主义理论的大学日语教学模式研究

彭方洁

摘要:伴随国际交流的进一步发展,众多高校都增设了大学日语课程作为外语公共课程。对于艺术类院校开展的大学日语课程而言,学生的学习具有一定的特殊性,有必要因材施教创建不同于传统教学的新型教学模式。在建构主义理论的指导下,应用“支架式教学法”和“抛锚式教学法”进行语言与文化“双轨”并行教学模式的探索,符合了艺术院校培养“具有国际文化交流能力的艺术人才”的目标,是创建具有艺术专业特色的大学日语教学模式的一种积极有益的尝试。

关键词:建构主义;大学日语;“支架式教学法”;“抛锚式教学法”

在21世纪的今天,“以人为本”已成为现代教育理念的核心精神。教育作为培养与造就社会所需的人才、促进社会发展及文明进步的一项重要事業,必须强调“人”的重要性。“以人为本”在教学活动中的体现就是要以学生为主体。首先,教什么、怎么教要符合学生的发展需求;其次,教学过程中应以学生为中心,提高学生学习的主动性和积极性;最后,教学评价应以促进学习自主能力与创造力的发展为主要评判标准。在此教育发展的需求下,建构主义学习理论开始广泛运用于各学科的教学改革中。该理论兴起于20世纪70年代,并于80年代中期形成较为成熟的理论体系,产生了相应的教学模式和教学方法。它改变了传统教学理念中以“教”为中心的思想,强调遵循认知发展规律,鼓励与促进学生的自学能力与认知建构能力的培养。本文以建构主义学习理论为指导,探讨在艺术院校的大学日语课程中,如何针对艺术专业学生这一特殊群体的特点,建立语言教学与文化教学“双轨”并行的教学模式。

一、建构主义学习理论的核心观点

瑞士心理学家皮亚杰(J.Piaget)在儿童认知发展的研究中创立了发生认识论(genetic epistemology),成为了建构主义认知理论的先驱。它认为,认知过程是在周围环境相互作用的过程中,逐步建构起自身的认知结构,并通过“同化”与“顺应”过程在“平衡—不平衡—新的平衡”的循环中不断丰富和发展。在此基础上,科尔伯格(L.Kohlberg)、斯腾伯格(R. Sternberg)和卡茨(D.Katz)等学者对认知结构的性质、发展条件和关键环节进行了进一步探索。其后,维果斯基(L.Vygotsky)从认知学习理论的角度深入研究了“活动”和“社会交往”在人的高级心理机能发展中的重要作用,并创立了“社会构建主义理论”,进一步强调建构主义认知理论的社会性,为建构主义应用于教学过程创造了条件。

根据这一认知规律,建构主义学习理论认为,“知识不是通过教师传授得到,而是学习者在一定的情境即社会文化背景下借助其他人(包括教师和学习伙伴)的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式而获得”。这一理论的核心观点在于:学习是学习者基于原有的知识水平,发挥自身的能动性,在一定的社会文化情境中,通过协作与会话,利用媒体等工具实现对所学知识的意义建构。它重视以“学”为中心的问题解决式学习,强调利用各种资源来配合情境学习模式的创建,鼓励通过合作学习的方式来帮助学习者发挥自身优势,从而使认知层次提升至更高水平。因此,在建构主义学习理论的指导下形成的教学观与以往的基于客观主义的传统教学理念有较大的不同。“建构主义教学观的基本特点是强调学习的自主性、情境性和社会性”]。在建构主义教学模式中,教师是教学活动的组织者、指导者、促进者;学生是认知过程的主体建构者,是知识的加工者;教材是学生意义建构的对象;教学媒体则是学生在情境任务中探索学习和交流对话的工具。以学生为中心的新型教学模式在提高学习者的自主学习能力和问题解决能力上具有较大的优势,为转变教学理念、拓宽教学改革的思路提供了新的理论基础。

二、艺术院校大学日语课程的教学现状

近10年来,随着国际学术交流的扩大、部分艺术专业(如动画、产品设计、中国画等专业)与日语密切相关等原因,艺术院校纷纷增设大学日语课程作为外语公共课程。以笔者所在院校为例,每年有近25%的学生在外语公共课的科目上选择学习日语。大学日语课程开设时间为两学年,共60学周,每周4学时。以“零基础”的学生为对象进行初级日语教学。课程的学习以周期长、学时少、人数多为日语教学的主要特点。然而,在艺术院校这一特殊的教学群体中,教师提供的“教”与学生需求的“学”并非达到一个令人满意的平衡状态。究其原因,学生的学习特点并没有得到充分的重视。根据笔者的长期教学观察,艺术专业的学生在日语学习中普遍具有以下特点。

第一,学习动机的“文化性”强。以我校2015级艺术管理和美术史专业的80位日语学生为对象,进行“日语学习动机”的采访调查。结果显示,在“学习日语的动机”中,对日本社会、艺术文化感兴趣的占69.9%;英语差、为逃避英语学习的占20.2%;对日语感兴趣占5.1%;对就业或出国留学有帮助占4.8%。这一数据充分显示出艺术专业学生日语学习动机的特殊性。艺术专业的学生对日本社会文化,尤其是艺术文化(如动漫文化、审美情趣、服饰文化等)有强烈的兴趣。相对而言,对语言感兴趣、希望掌握日语的学生只占很少比例。这显示出艺术院校学生对掌握目标语言的内在动力较为缺乏,而目标语所代表的文化学习的需求较强。结合这一特点,建立语言与文化“双轨”并行的教学模式是势在必行的。

第二,学习的被动性强、综合运用能力差。艺术类专业课学习的特点是学生必须耗费大量时间进行专业技能的训练(如绘画类、设计类、音乐类)。在这样的专业学习特点下,作为公共课的日语学习很难再要求学生有大量时间进行课后记忆背诵,学生对课堂学习依赖性强。另外,由于艺术专业的学生对语言习得的需求并不强烈,长期处于被动学习的状态,课堂上大部分学生以“沉默地听”为主,听说能力和书面表达能力较为欠缺。因此,为改变学生外语学习自主性缺乏和语言运用能力差的状况,应尝试改变教学模式,进行情景任务式教学。

第三,教学手段的“感官性”需求强。艺术专业的学生对图像、音乐、色彩等感官呈现方式具有很高的敏感度,对教学手段的多元化具有较高的要求。学生喜于在多媒体环境中以趣味化的方式接受知识,而对文字讲解的传统灌输方式较为抵触。因此,有效的教学设计和教学策略的实施需要兼顾学生对“感官性”教学手段的需求。教师应利用现代多媒体网络技术,培养学生利用多种信息来支持“学”。多媒体网络手段的使用,是艺术院校学习方式的一大转变。

因此,对于艺术院校的大学日语教学来说,在语言习得上培养学生的日语运用能力,同时在文化习得上增加个性化日语学科的构建,实行语言与文化“双轨”并行的教学模式改革十分必要。

三、建构主义学习理论在艺术类院校日语教学中的适用性

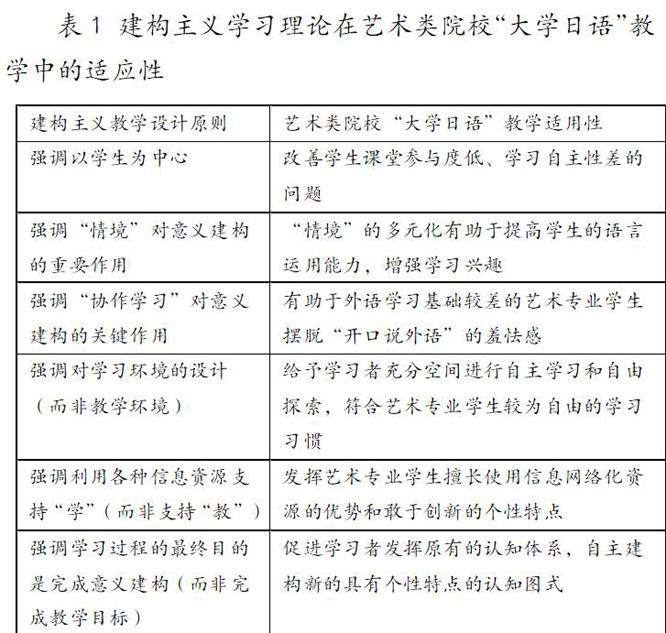

根据对艺术专业学生日语学习现状的分析,建构主义学习理论在适应学生特点进行个性化教学方面更具有优势。表1中以建构主义教学设计原则为中心,分析了其在艺术类院校日语教学的适用性。

建构主义教学设计的六原则在学习方式、学习手段、学习环境及学习目标上与艺术专业学生的特点不谋而合。它更有利于学生实现自主的、个性化的日语学科意义建构,从而搭建动态化、情境化的认知结构,符合学生根據学习动机的不同而创建不同学习目标的需求,有效地发挥了学生在使用信息化网络资源上的专业优势。因此,实施建构主义教学模式将有助于建立具有艺术专业特色的教学模式。

四、建构主义教学模式在大学日语教学中的应用

“所谓教学模式,是在一定的教学思想或教学理论的指导下,在丰富的教学实际经验的基础上,为达到一定的教学目的和完成预定的教学任务而建立起来的较为稳定的教学活动结构框架和活动程序。”根据建构主义以“学”为中心的教学模式,目前较为稳定和成熟的教学策略有:支架式教学法、抛锚式教学法、随机进入教学法。在艺术院校的基础日语教学活动中,笔者主要以支架式教学法进行语言教学,辅以抛锚式教学法进行初级后半段(一般为第二学年)的文化教学。以下分别以支架式教学法和抛锚式教学法两种教学方法为中心,探讨其在日语教学中的应用。

(一)支架式教学法在语言教学中的应用

“支架式教学法”源于前苏联著名心理学家维果斯基的“最邻近发展区”理论,其含义为:“支架式教学应当为学习者建构对知识的理解提供一种概念框架。这种框架中的概念是为发展学习者对问题的进一步理解所需要的,为此,事先要把复杂的学习任务加以分解,以便于把学习者的理解逐步引向深入。”认知的发展是基于学生原有的认知能力,通过教学活动沿着概念框架来发展“最邻近发展区”,最终使认知能力逐步提升到一个更高水平的过程。在此过程中,教学所提供的概念框架如同建筑行业中的“脚手架”一般,为学生的自主探索、自我提升提供了引导。意义建构来自于学生在概念框架的协作学习与会话交流,其效果评价也由学生自评与小组成员互评来完成。概念框架的建立与自主学习的引导是“支架式教学法”的实施关键。这一教学法尤其适用于语言习得的过程。教师以情境任务式的教学模式引导学生沿着知识框架逐步攀爬,通过设置任务让学生自我摸索完成语言知识的意义建构。

以笔者教学使用的人民教育出版社的《新版中日交流标准日本语初级上册》第14课为例,按支架式教学法中“搭脚手架——进入情境—独立探索—协作学习—效果评估”的环节进行教学方案的设计,其实施步骤如下。

第一步:搭脚手架——建立概念框架。教师介绍第4单元的教学重点为动词「て」形,并解释动词「て」形对表达并列、动作顺序及构成不同句型的作用。

第二步:提供工具——进行基础技能教学。教师讲解第14课新单词、句型及动词「て」形的变化规则。

第三步:进入情境——设置问题情境。设置情境对话任务“使用动词「て」形结合存在句完成问路指路的对话”。为使任务更具体化,教师可设置一幅简单的地图作为对话任务的具体情境。

第四步:独立探索——学生自主探索分析。由教师举例启发,以其中一个地点为例作对话演示。然后由学生使用新单词「交差点」、「橋」、「横断歩道」及动词「渡る」、「通る」、「曲がる」等进行对话的组织。

第五步:协作学习——小组协作讨论。以同桌或小组的形式互相协作练习,建立完整的对话,并将协作学习的结果在班级内做对话表演。

第六步:效果评价——自我评价、小组互评。学习效果的评价由自我评价、小组成员互评或班级集体评价来完成,教师将分数计入学生的形成性评估。

建构主义学习理论的提出,改变了以往传统教学方式过于依赖教师的主导作用,但同时也存在一定不足。完全以学生的自我学习为中心的方式对于基础语言教学来说,是无法做到的。特别在基础词汇、语法、句型的教学中,教师的传统授课是不可或缺的一环。缺乏基础知识的输入,会导致下一步的独立探索无法实施。因此,以教师传授的方式进行基础语言技能的输入,为学生的独立探索“提供工具”仍是十分必要的。

在支架式教学法的指导下,学生通过自主学习来理解动词「て」形的运用,同时也解决了如何进行“问路指路”的交际问题,达到了语言与交际技能同步提升的教学目标。这种情境任务型语言教学模式改变了艺术专业的学生长期以来在外语课堂上“不开口”的被动性学习习惯,激发了学生的学习自主性、创造性和互动性,是帮助学生对课堂内容进行意义建构,并内化所学知识的有效途径。

(二)抛锚式教学法在文化教学中的应用

抛锚式教学法要求建立在由感染力的真实事件或真实问题的基础上。确定这类真实事件或问题被形象地比喻为‘抛锚,因为一旦这类事件或问题被确定了,整个教学内容和教学进程也就被确定了(就像轮船被抛锚固定一样)。”该教学法可以根据学生自身的兴趣点来确定自己的学习任务,并通过自主学习来达到对此事物更深刻的了解。“抛锚式教学法”的实施需要学习者具备一定的语言学习基础,其发散性思维方式较适合于主题性的文化教学。

以《新版中日交流标准日本语初级上册》第21课为例,该课中涉及文化词汇「歌舞伎」,为了让学生对此艺术表演方式有更深入的了解,教师使用抛锚式教学法引导学生对这一文化现象进行个性化探索。根据抛锚式教学法中“创设情境—确定问题—自主学习—协作学习—效果评价”的主要环节和实施方式,具体教学设计的步骤如下。

第一步:创设情境——创设仿真的或相类似的情境。教师在课堂上播放一段5分钟的歌舞伎表演视频,并设置教学任务「歌舞伎の歴史的発展と芸術特徴」。将学生以5~6人进行分组,对此主题进行课后学习,并要求在下周课堂上以Office PowerPoint软件编辑的PPT文件进行15分钟的学习成果展示。

第二步:确定问题—选定学习任务的主题(抛锚)。学生围绕学习任务进行自主选题。如其中三组同学分别选题「歌舞伎の歴史」、「歌舞伎の鑑賞法」、「歌舞伎と浮世絵の役者絵」,确定所要解决的问题。

第三步:自主学习——对所选主题进行资料搜集。针对自选主题,学生在教师指导下确定获取相关资料和信息(网站、视频、参考书籍等)的途徑,小组成员进行分工合作,并对资料信息作出整理、分析、加工,提高自主学习能力。

第四步:协作学习——通过同伴讨论加深对问题的理解。学生按照分工,协商确定PPT课件中要展示的内容,整理和修改课件中的日语表达,组合各种多媒体资料完成PPT的制作。

第五步:教师指导——对学生提交的学习成果进行审核。基于日语学习尚处于初级阶段,学生将成果展示的PPT课件提交教师,教师对信息内容的正确性和日语表达方式等作出审核,并返回学生修改。

第六步:效果评价——根据教师对任务完成过程的观察,对学生表现作出评价。教师选择部分小组在课堂内做学习成果的展示,并由学生代表作出日语讲解。教师对学生表现进行评分,计入学生的形成性评估。

抛锚式教学法在文化教学上的应用,有利于最大程度地发挥艺术生的创造性和积极性,进行富有个性特点的意义建构。教育学者钟志贤认为,“任何建构都是个性化的建构”,“个人的意义制定过程是独一无二的, 因为每个人的体验是个性化的、独特的”。意义构建的个体性决定了学生的选题都极具艺术专业的特色。如上述关于「歌舞伎」的讨论中,学生自选的主题都与艺术文化相关。这充分体现了“外语服务于专业”的艺术院校特色。在基础日语教学中,个性化的文化教学突破了传统教学法千篇一律的教学模式,在实际应用中获得大多数学生的好评。

五、结语

对于艺术院校的日语教学而言,长期存在着学生积极性不高、外语基础差、课堂气氛沉闷、学生配合度不高等难题。建构主义教学法的运用在很大程度上使以上问题迎刃而解。在语言教学方面,支架式教学法让学生对外语的畏惧感消失,在共同协作学习的气氛中把语言知识投入到具体情境中进行实践运用,增强了日语学习的实用性。在文化教学方面,抛锚式教学法有利于发挥学生自身的专业特长,创建具有艺术专业特色的个性化教学,使艺术专业的人才具有进行国际文化交流的外语能力。在建构主义理论的指导下,实行语言与文化“双轨”并行的教学模式,是创建具有艺术院校特色的大学日语教学模式的一种积极有益的尝试。

参考文献:

[1] 何克抗.建构主义—革新传统教学的理论基础(上)[J].电化教育研究,1997(3):4-9.

[2] 贠丽萍.基于建构主义学习理论的多媒体网络教学[J].电化教育研究,2008(7):69.

[3] 楚永娟.体验式教学模式在高校日语教学中的应用[J].教育探索,2012(1):29-31.

[4] 何克抗.建构主义的教学模式、教学方法与教学设计[J].北京师范大学学报(社会科学版),1997(5):76.

[5] 钟志贤.建构主义学习理论与教学设计[J].电化教育研究,2006(5):10-16.

编辑∕岳凤