溴化丁基橡胶/丁腈橡胶并用胶微观结构和性能研究

纪玲慧,李京超,金振涣,李宇晟,卢咏来*,张立群

(1.弹性体节能和资源化教育部工程研究中心,北京 100029;2.北京市新型高分子材料制备与加工重点实验室,北京 100029;3.中策橡胶集团有限公司,浙江 杭州 310018;4.北京化工大学 先进弹性体材料研究中心,北京 100029)

丁腈橡胶(NBR)耐油性能优异,且气密性良好,广泛用于胶管、胶带、胶辊、密封件等耐油制品。随着丙烯腈质量分数增大,NBR气密性提高。丙烯腈质量分数为0.39的NBR气密性与丁基橡胶(IIR)相当,丙烯腈质量分数较大的NBR气密性优于溴化丁基橡胶(BIIR)[1]。

BIIR含有IIR的基本饱和主链,具有丁二烯聚合物的基本特性,如较好的物理性能、减震性能、低渗透性、耐热和耐天候老化性能[2-3]。通常将BIIR与天然橡胶(NR)并用作为全钢载重子午线轮胎气密层的主体材料,但NR会导致BIIR气密性降低。

由于NBR气密性较好,BIIR与NBR并用可以保持良好的气密性。但丙烯腈质量分数较大的NBR与BIIR的溶解度参数之差大于1,两种橡胶相容性不好。当并用胶相容性较差时,一般选用第三组分作为相容剂。对于NR/NBR并用胶,可以用液体天然橡胶作为相容剂[4],此外,增粘酚醛树脂和马来酸酐接枝改性NBR也可以改善NR和NBR的相容性[4-7]。

本工作用改性沥青作相容剂,研究BIIR/NBR并用胶的微观结构和性能,为全钢载重子午线轮胎气密层主体材料的选择提供参考。

1 实验

1.1 主要原材料

NBR,牌号3365,丙烯腈质量分数为0.33,南帝化学工业股份有限公司产品;BIIR,牌号2030,德国朗盛(中国)有限公司产品;炭黑N660,卡博特化工(天津)有限公司产品;改性沥青CJ-100,华奇(中国)化工有限公司产品;邻苯二甲酸二辛酯(DOP),天津光复精细化工研究所产品。

1.2 试验配方

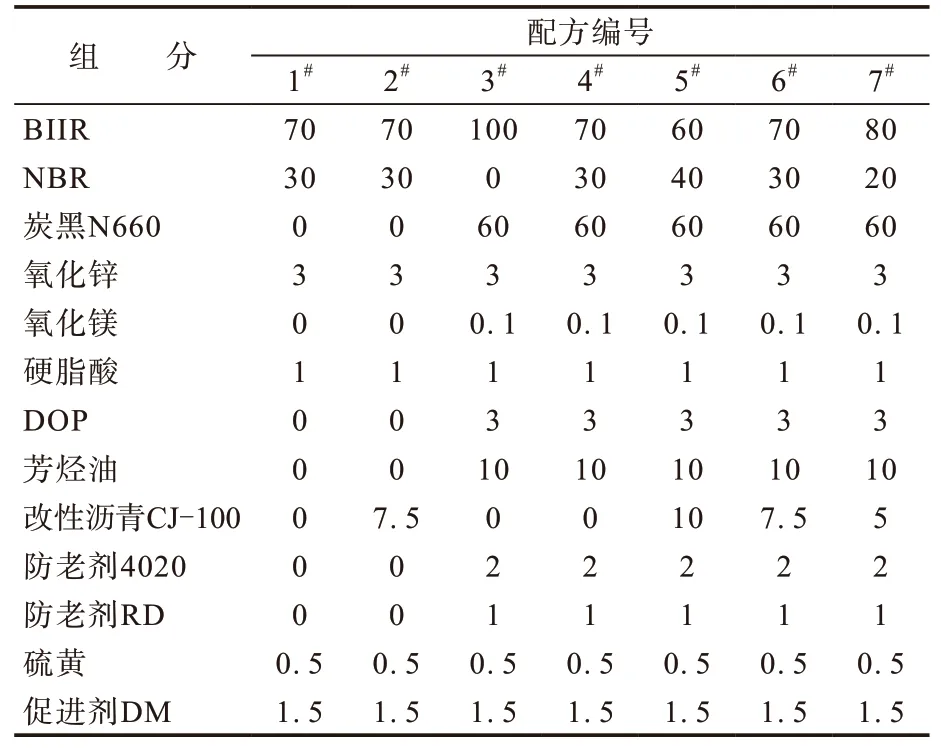

试验配方见表1。

表1 试验配方 份

1.3 主要设备和仪器

Haake PolyLab型哈克密炼机,德国哈克公司产品;Φ160×320型双辊开炼机,上海橡胶机械一厂有限公司产品;XLB-350×350型平板硫化机,东方机械有限公司产品;CMT4104型微控电子万能试验机,深圳市新三思材料检测有限公司产品;F/GW-800L型高温老化试验箱,上海奉实试验有限公司产品;MultiMode8型原子力显微镜(AFM),布鲁克(北京)科技有限公司产品;S-4800型扫描电子显微镜(SEM),日本日立公司产品;GDP100型气密性检测仪,北京瑞达宇辰仪器有限公司产品;GT-7017-MO3型臭氧老化仪,高铁检测仪器有限公司产品。

1.4 试样制备

胶料混炼分两段进行。一段混炼在密炼机中进行,加料顺序为:生胶→改性沥青CJ-100、氧化锌、氧化镁、硬脂酸和防老剂→炭黑→DOP和芳烃油。二段混炼在开炼机上进行,将一段混炼胶在开炼机上包辊,加入硫黄和促进剂,打卷两次,打三角包3次,下片。将混炼胶在平板硫化机上硫化,硫化条件为151 ℃/15 MPa×30 min。

1.5 分析测试

1.5.1 AFM分析

为清晰观察胶料的结晶形态,采用未添加炭黑的硫化胶制备试样。试样在低温下切片抛光,用AFM在定量纳米力学测量(QNM)模式下观察模量图。

1.5.2 SEM分析

采用未添加炭黑的硫化胶制备试样。试样在低温下切片抛光,用SEM观察背散射图像(BSE),放大倍数为3 000。

1.5.3 物理性能

拉伸性能按照ASTM D 412—2002进行测试,试样为哑铃形硫化胶片(宽度为6 mm),拉伸速率为500 mm·min-1。其他性能按照相应ASTM标准进行测试。

1.5.4 气密性

试样为圆形薄片(半径为80 mm,厚度为1 mm)。测试条件为:氮气气氛,压力 0.57 MPa,温度 40 ℃。

1.5.5 耐屈挠性能

耐屈挠性能按照GB/T 13934—2006进行测试。试样为具有模压沟槽、断面为半圆形的硫化胶片,沟槽垂直于压延方向。

1.5.6 耐臭氧性能

耐臭氧性能按照GB/T 7762—2014进行测试。试样为长条形硫化胶片[宽度不小于10 mm,厚度为(2±0.2) mm]。试样夹持后露出长度不小于40 mm。测试条件为:臭氧体积分数 1×10-4,相对湿度 50%,伸长率 (50±2)%,温度 55 ℃,老化时间 48 h。

2 结果与讨论

2.1 微观结构

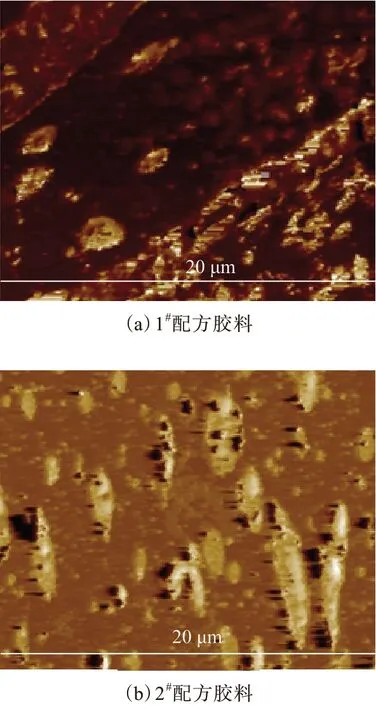

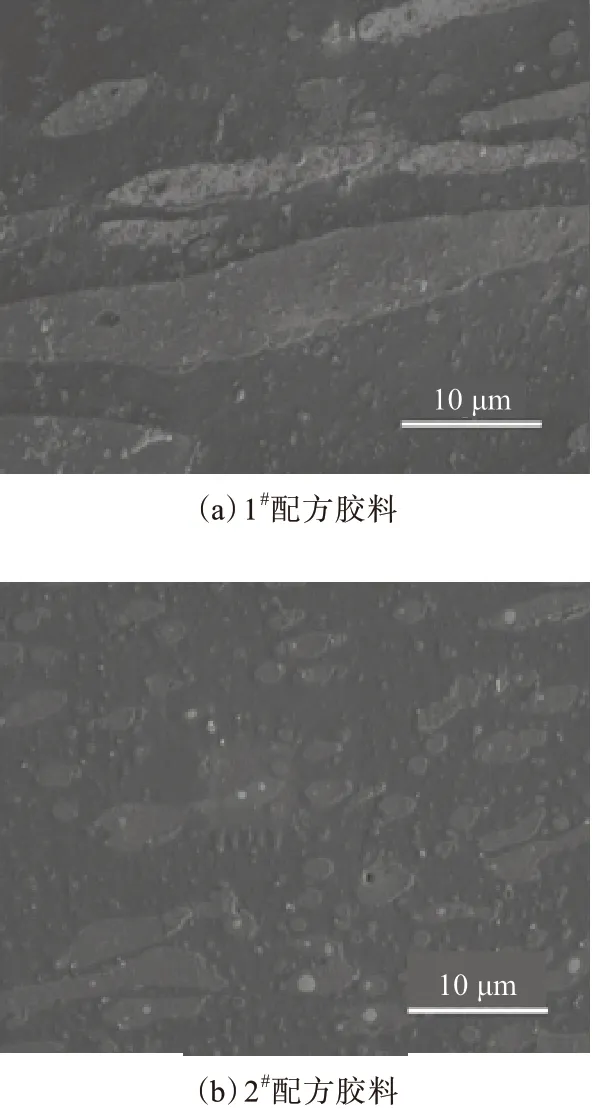

BIIR/NBR并用胶的微观结构见图1和2。

在AFM的QNM模式下,亮的区域表示高模量相,暗的区域表示低模量相。NBR的模量高于BIIR,图1中亮的区域为NBR相,暗的区域为BIIR相。BSE为灰度图像,主要反映试样表面元素分布情况,区域越亮,原子序数越大,图2中NBR为分散相,BIIR为连续相。

从图1(a)和图2(a)可以看出,对于1#配方胶料,NBR在BIIR中呈长带型分散,长度大于20 μm,较大的宽度大于10 μm。分析认为,NBR在BIIR中的分散尺寸大且不均匀,说明BIIR与NBR的相容性较差。

图1 AFM模量图

图2 SEM-BSE

从图1(b)和图2(b)可以看出,对于2#配方胶料,NBR在BIIR中的分散尺寸小于5 μm,宽度小于1 μm。分析认为,添加改性沥青CJ-100后,NBR分散尺寸明显减小且均匀,因此改性沥青CJ-100可作为BIIR与NBR的良好相容剂。

2.2 混炼胶性能

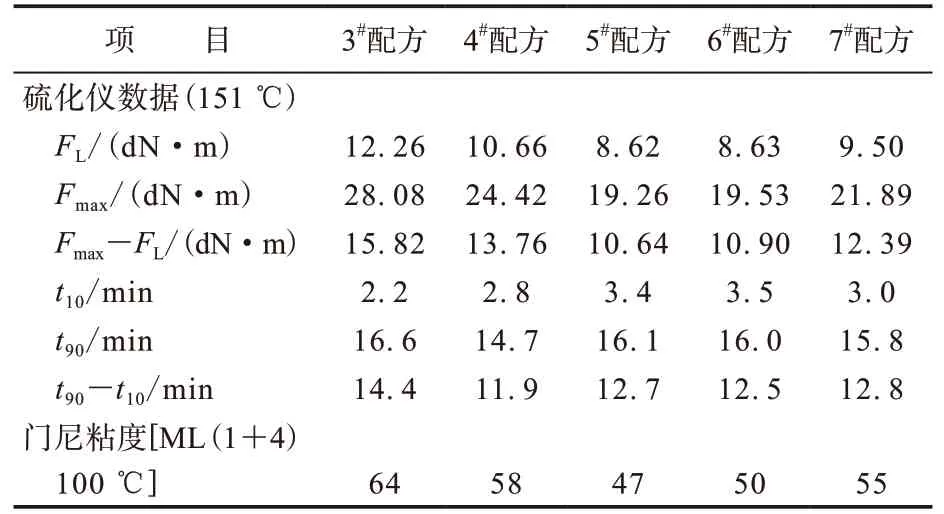

BIIR/NBR并用胶的硫化特性和门尼粘度见表2。

表2 BIIR/NBR并用胶的硫化特性和门尼粘度

从表2可以看出:与采用全BIIR的1#配方胶料相比,采用BIIR/NBR并用胶的4#—7#配方胶料的FL,Fmax和Fmax-FL较低,交联密度较小;t10较长,t90和t90-t10较短,硫化速率较大;门尼粘度较低,加工性能较好。

从表1还可以看出:在BIIR/NBR并用胶中,与不添加改性沥青CJ-100的4#配方胶料相比,添加改性沥青CJ-100的5#—7#配方胶料Fmax,Fmax-FL和门尼粘度较小,加工性能较好;t90和t90-t10较长,硫化速率较小;随着BIIR/NBR并用比增大和改性沥青CJ-100用量减小,BIIR/NBR并用胶的Fmax-FL和门尼粘度逐渐提高,硫化速率相差不大。

2.3 物理性能和气密性

BIIR/NBR并用胶的物理性能和气密性见表3。

表3 BIIR/NBR并用胶的物理性能和气密性

从表3可以看出:与3#配方胶料相比,4#—7#配方胶料老化前后的拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度和气密性均降低;在BIIR/NBR并用胶中,4#配方胶料的硬度、定伸应力、拉伸强度和撕裂强度最高,5#—7#配方胶料的拉断伸长率较高;随着改性沥青CJ-100用量减小,胶料气密性提高。

气密性是气密层最重要的性能,BIIR和NBR的气密性都较好,但NBR3365的气密性小于BIIR2030,并用NBR3365使BIIR2030的气密性降低,小分子改性沥青CJ-100用量过大也会使胶料气密性降低。总的来看,7#配方胶料气密性较好,与全BIIR胶料气密性基本相当。

2.4 耐屈挠性能

BIIR/NBR并用胶的耐屈挠性能见表4。

从表4可以看出:3#配方胶料耐屈挠性能最好,4#配方胶料出现裂纹最早且裂纹扩展最快,耐屈挠性能最差,这是由于NBR在BIIR中的分散尺寸大且不均匀;与4#配方胶料相比,5#—7#配方胶料出现1级裂口较晚且裂纹增长速度较慢,耐屈挠性能明显提高;随着BIIR/NBR并用比增大和改性沥青CJ-100用量减小,胶料出现1级裂口和达到6级裂口的屈挠次数逐渐增多,耐疲劳性能提高,其中7#配方胶料的耐屈挠性能最好。

表4 BIIR/NBR并用胶的屈挠次数 ×104

2.5 耐臭氧性能

BIIR/NBR并用胶的耐臭氧性能见表5。

表5 BIIR/NBR并用胶的耐臭氧性能

从表5可以看出:与3#配方胶料相比,4#—7#配方胶料的耐臭氧性能降低;与4#配方胶料相比,5#—7#配方胶料的耐臭氧性能提高。

分析认为,与NBR相比,BIIR的双键含量较少,耐臭氧性能较好。在50%伸长率下,橡胶分子链处于拉伸状态,内部应力大,易受臭氧破坏造成分子链断裂。当BIIR和NBR的相容性不好时,BIIR/NBR并用胶出现龟裂和断裂的时间较早。加入改性沥青CJ-100后,BIIR和NBR的相容性得到改善,耐臭氧性能大幅提高,出现龟裂和断裂的时间较晚。

3 结论

(1)添加改性沥青CJ-100后,BIIR和NBR的相容性得到改善,NBR在BIIR中的分散尺寸小而均匀。

(2)与全BIIR胶料相比,BIIR/NBR并用胶的物理性能和气密性降低。

(3)添加改性沥青CJ-100后,BIIR/NBR并用胶的加工性能改善,拉断伸长率、气密性、耐屈挠和耐臭氧性能提高。

(4)添加5份改性沥青CJ-100的BIIR/NBR(并用比为80/20)并用胶的物理性能、气密性、耐屈挠和耐臭氧性能较好,气密性接近全BIIR胶料,有望用于全钢载重子午线轮胎气密层。