齐刺法治疗风寒湿痹型膝骨关节炎的临床研究*

吴伟斌 范 群 王 凡 蒯 乐△

(1.上海市闵行区吴泾医院,上海 200241;2上海中医药大学,上海 201210)

膝骨关节炎 (KOA)是膝部骨关节面的退行性病变,这类疾病好发于老年人,其症状多表现为膝盖红肿痛、上下楼梯痛、坐起立行时膝部酸痛不适等[1-3]。中医学认为膝骨关节炎属于“骨痹”范畴,病因病机多源于“虚、邪、瘀”。中医治疗KOA有其独特优势,主要以针灸治疗为主。近几年的研究报道中[4],电针、毫针、温针和长针等方法在治疗膝骨关节疾病中均取得一定的疗效。为探究更有特色和疗效的针刺手法,笔者临床上采用齐刺法来治疗KOA。齐刺法擅长治疗范围较小而部位较深的风寒痹证,因此本研究观察齐刺法治疗风寒湿痹型KOA的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 病例选择 1)西医诊断标准:采用美国风湿病学院对KOA的诊断标准[5]。(1)膝关节的疼痛达到一个月内大多数的时间;(2)影像学提示膝关节边缘存在骨赘;(3)关节液提取后,通过理化报告提示骨性关节炎;(4)年龄大于 40 岁;(5)晨起关节僵硬<30min;(6)关节活动时出现弹响声。 具备以上(1)(2)或(1)(3)(5)(6)或(1)(4)(5)(6)者方可诊断膝关节骨性关节炎。 2)中医诊断标准[6]:骨痹的证候诊断标准。风寒湿痹证:膝部冷痛,重者屈伸不利,遇寒痛增,局部畏寒怕冷,肢凉,得温则舒,遇天气变化明显,舌淡,苔白滑或润,脉沉细。

1.2 临床资料 选择2016年1月至2017年3月在上海市闵行区吴泾医院针灸科门诊的KOA患者72例,所有纳入患者签署知情同意书。应用SPSS21.0统计软件配对随机分组法,按1∶1比例产生随机数及相应的分组方案,病例随机分为治疗组和对照组各36例。随机分配采用隐蔽分组法,按顺序编码、密封、装入不透光的信封。信封附于CRF表中,当患者准备入组时,临床医师按顺序打开信封,按照信封中的方案操作。72例患者随机分为治疗组和对照组各36例。治疗组男性 15 例,女性 21 例;平均年龄(57.22±6.64)岁;平均病程(62.37±25.13)月;左膝 11 例,右膝 14 例,双膝11 例;VAS 评分(66.63±15.49)分;WOMAC 量表评分(69.51±13.24)分。 对照组男性16例,女性20例;平均年龄(55.45±6.92)岁;平均病程(61.00±27.00)月;左膝12 例,右膝 13例,双膝 11例;VAS 评分(69.43±14.08)分;WOMAC 量表评分(70.62±12.40)分。两组一般资料差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗期间2例脱落,1例出国探亲中断治疗,1例摔伤后骨折住院,其余患者治疗组35例,对照组35例,均顺利完成本次试验。

1.3 治疗方法 两组穴位取患侧犊鼻和内膝眼穴[7],治疗组与对照组取穴相同。1)治疗组采用齐刺法。局部常规消毒后,取直径0.30 mm,长40 mm毫针(华佗牌一次性无菌针灸针,苏州医疗用品有限公司,批号:160041)在穴位正中先直刺1针,深30 mm,左右两旁旁开0.5寸向正中斜刺2针。得气后留针20 min,留针期间拇、食两指持针,不进不退,一左一右慢慢拨动针柄行针2次,每针30 s。每周治疗3次,治疗3周。2)对照组采用常规针刺法。局部常规消毒后,取直径0.30 mm,长40 mm毫针(华佗牌一次性无菌针灸针,苏州医疗用品有限公司,批号:160041),在穴位正中先直刺1针,深30 mm。得气后留针20 min,留针期间拇、食两指持针,不进不退,一左一右慢慢拨动针柄行针2次,每针30 s。每周治疗3次,治疗3周。

1.4 疗效标准 评价两组治疗前后WOMAC评分、VAS评分[8]。两组疗效评价参照《中药新药治疗骨性关节炎的临床研究指导原则》[9]执行。痊愈:症状消失,功能活动正常,总改善百分率≥75%。显效:症状基本消失,关节功能基本正常,能参加正常活动和工作,总改善百分率≥50%。有效:疼痛基本消失,关节屈伸活动基本正常,有一定的参加活动或工作的能力,总改善百分率≥30%。无效:未达到有效标准,总改善百分率<30%。总有效率=(痊愈例数+显效例数+有效例数)÷总例数×100%

1.5 统计学处理 应用SPSS21.0统计软件。计量资料以(±s)表示,通过球形检验判断是否符合重复测量方差分析的条件,并通过分析治疗时间和分组之间的交互作用,结合自身数据在5个时间点(治疗前、治疗1周、2周、3周后、6周随访)上2个分组(治疗组及对照组)之间采用多元方差分析比较结果。总有效率分析则采用非参数的秩和检验方法。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

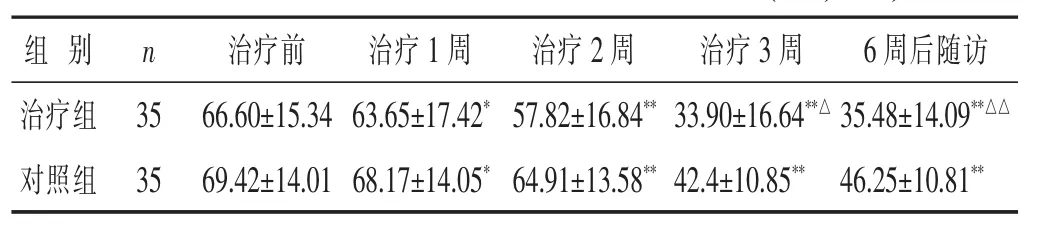

2.1 两组治疗前后VAS疼痛程度比较 见表1。治疗前,治疗组和对照组VAS疼痛程度的差异无统计学意义(P>0.05)。治疗1周后及2周后,治疗组和对照组VAS疼痛程度的差异无统计学意义(P>0.05)。治疗3周后,治疗组的VAS疼痛程度低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。6周后随访,治疗组的VAS疼痛程度低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。

表1 两组治疗前后VAS疼痛程度比较(分,±s)

表1 两组治疗前后VAS疼痛程度比较(分,±s)

与本组治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01;与对照组同时期比较,△P<0.05,△△P<0.01。 下同

?

2.2 两组治疗前后WOMAC量表评分比较 见表2。治疗前,治疗组和对照组WOMAC量表评分的差异无统计学意义(P>0.05)。治疗1周及2周后,两组WOMAC量表疼痛评分、关节僵硬评分、日常活动评分及总评分的比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗3周后,治疗组WOMAC量表疼痛评分、关节僵硬评分、日常活动评分及总评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。6周后随访时,治疗组WOMAC量表日常活动评分及总评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01),两组的疼痛评分及关节僵硬评分的差异无统计学意义 (P>0.05)。治疗1周后,治疗组与本组治疗前比较,WOMAC量表总评分降低,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗2周、3周及6周后随访,治疗组、对照组与本组治疗前比较,WOMAC量表疼痛评分、关节僵硬评分、日常活动评分及总评分均降低,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组治疗前后WOMAC量表评分比较(分,±s)

表2 两组治疗前后WOMAC量表评分比较(分,±s)

?

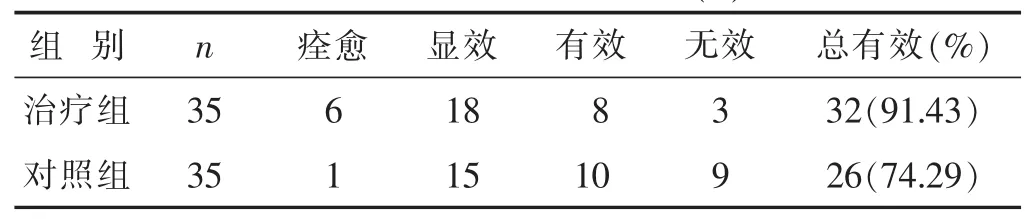

2.3 两组临床疗效比较 见表3。治疗3周后,治疗组总有效率为91.43%,对照组为74.29%,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

表3 两组临床疗效比较(n)

3 讨 论

齐刺法是我国传统的针刺手法,最早记载于 《灵柩·官针》篇“齐刺者,直入一,傍入二,以治寒气小深者。或日三刺,三刺者,治痹气小深者也”。由此可以得出齐刺法最擅长治疗范围较小而部位较深的风寒痹证。大量文献表明[10-13],齐刺法的针刺手法是在病灶区并刺3针,即以1针直刺病灶正中,另2针刺其旁,达到增强针感驱散病邪的效果。三针齐刺法不仅加强受刺穴位的刺激量,还能进一步扩大受刺激穴位的作用面积,促进针感的扩散,加快经气传导,使针感向内,向远及四周扩散,迅速到达病所,达到更为显著的效果。针对一些局限性病位较深的疼痛,三针同刺的作用可明显增强患处的针感,并可较快缓解疼痛。齐刺法能疏通经气,驱除深痹,活血镇痛。肢体疼痛多由血瘀“不通则痛”所致。因此,以局部病变为主,三针齐一穴,以增加针刺的面积与得气感应,加强刺激,因此适用于经络不敏感、针感差及病程较长的患者。

VAS是一种简单实用的疼痛评价量表,能够准确地表达患者的感觉。在临床以疼痛为结局指标的研究中VAS法被认作是测量疼痛最敏感和可靠的方法[14]。WOMAC指数是由美国风湿性关节炎临床研究组创建并推荐的测量工具,是评估疼痛、僵硬和身体功能障碍的一个多维的疾病特异性自我评估问卷调查量表,是目前用于评估髋关节或膝关节骨关节炎应用最广泛的测评工具[15]。因此以上两个观察指标能客观的评价膝骨关节炎的临床疗效。

本研究风寒湿痹型KOA患者通过普通针刺与齐刺法治疗后,两组患者膝关节的疼痛、关节晨僵、日常生活等方面均得到了有效的改善。齐刺法能有效治疗风寒湿痹型KOA,治疗3周后和6周后随访时,在降低VAS疼痛程度和WOMAC量表总评分方面疗效优于单纯针刺组。本研究治疗和随访时间偏短,今后的研究可延长治疗时间,增加客观的观察指标,提高齐刺法临床研究的质量。

当今临床针灸医生治疗疾病时,多能够灵活地运用辨证和配穴等方法[13]。针刺手法是影响针灸疗效的重要因素之一,为了进一步的提高疗效,可以多应用一些特色的传统针刺手法。齐刺法作为内经“十二节刺”之一,在治疗范围较小而部位较深的风寒痹证方面,可以开展更多的临床和实验研究,这能为传统针刺手法的发扬和传承作出贡献。