淮河上游径流演变规律及其对气候驱动因子的响应

刘永婷, 徐光来, 高 超, 任秀真, 刘继锋, 李 鹏

(1.安徽师范大学 地理与旅游学院, 安徽 芜湖 241002; 2.安徽自然灾害过程与 防控研究省级实验室, 安徽 芜湖 241002; 3.宁波大学 地理与空间信息技术系, 浙江 宁波315211; 4.信阳市水文水资源勘查局, 河南 信阳 464000; 5.河南省驻马店水文水资源勘测局, 河南 驻马店450003)

流域水文循环是一个相当复杂的过程,并受多种因素的影响,其中降水、蒸发和径流是水文循环的基本途径[1-2]。随着气候变化和人类活动综合作用的加剧,降水、蒸发和河川径流等水文要素发生显著的时空变化,引发部分流域极端气候及水文事件的频率和强度增加,加剧了旱涝灾害频发的风险[3-4]。近年来,变化环境下的径流演变规律及其对气候变化和人类活动等驱动因子的响应逐渐成为目前研究的热点问题之一[5-6]。

关于降水、径流关系、径流演变规律及径流变化驱动因子等开展了大量研究,广泛使用线性趋势法、降水径流双累积曲线及小波周期分析等数理统计方法,主要涉及潮河流域、黄河流域、长江流域、元江—红河等众多流域。另外研究人员们也分别对渭河、白龙江和汉江等流域上游水源区的径流量变化趋势及其影响因素进行了研究[7-10],结果表明各流域径流量总体上均呈减少趋势,不同区域影响径流量减少的主导因素差异显著。

淮河流域地处南北气候的过渡区域,气候条件复杂,旱涝灾害频发,严重威胁了流域的社会经济发展,因而充分认识淮河上游径流量的演变规律及其与气候因子的相关性,可为流域农业生产、水利工程建设和可持续发展提供参考。现在已有关于淮河流域径流变化趋势及其与气候要素、土地利用等因素的相互关系的研究[11-13]。

但在径流、降水和潜在蒸散发三者的变化趋势、周期性和相互关系等方面的研究相对较少,径流变化对气候驱动因子的响应程度仍需进一步探讨。

本文拟以淮河上游为研究区,运用时序分析和交叉小波分析法探讨流量和气候要素(降水、潜在蒸散发)的变化趋势及周期性特征,采用气候弹性系数探讨流量变化对气候要素(降水、潜在蒸散发)的响应,并定量估算两气候要素对流量变化的贡献率。旨在揭示淮河流域上游地区水文气候要素的变化特征,从而为改善区域生态环境,实现水资源的可持续性开发利用提供一定的科学依据。

1 研究区概况

本文研究区选择的是长台关以上的流域,位于113°27′—114°6.6′E,32°6.6′—32°43.2′N,海拔介于69~1 110 m。流域内地貌以低山丘陵为主,地势西北高东南低。流域属于湿润气候向半湿润气候过渡带,年平均气温为11~16 ℃,研究区年降水量为500~1 500 mm,受东亚季风影响大,流域降水年内分布不均,多集中在6—9月,易发生旱涝灾害。

2 数据与方法

2.1 数据来源

本文数据均来源于河南省信阳市水文局。流量数据为1975—2014年淮河上游长台关站的实测流量数据。长台关站(114°4′E,32°19′N)位于河南省信阳市的长台关镇,控制流域总面积约3 090 km2,是淮河上游的重要水文站[14]。淮河流域的面降水量依据流域各个站点降水量(表1),采用泰森多边形法计算获得。潜在蒸散发根据区内和周围各站点的常规观测资料,采用彭曼公式计算得到日参考蒸散发,然后采用IDW插值得到长台关站控制范围内的参考蒸散发。插值得到的结果与流域内南湾蒸发皿观测资料具有很好的一致性。插值结果可以用来表示流域的面潜在蒸散发量[1]。

表1 淮河上游雨量站点信息

2.2 研究方法

本文采用Morlet小波功率谱对其进行周期演变分析,运用连续小波变换(CWT)、交叉小波变换(XWT)和小波相干(WTC)分析年平均流量和气候要素(降水、潜在蒸散发)在时频中的相关性及其所包含的周期性特征,并运用置信水平α=0.05下的红噪音标准谱进行显著性检验[15-16]。

借鉴Schaake等[17]提出的气候变化弹性模型,探讨流量与气候要素(降水、潜在蒸散发)的响应关系。根据径流对降水和潜在蒸散发的弹性系数,气候变化引起的流量变化可表为:

(1)

3 结果与分析

3.1 流域内的水文变化

1975—2014年淮河上游多年平均流量为32.65 m3/s,流域最大流量72.46 m3/s(1989),最小值出现在2001年,仅为4.19 m3/s,绝对变化幅度为68.27 m3/s。多年平均降水量为993.09 mm,年降水最大值出现在2000年(1 427.49 mm),最小值出现在2001年(500.45 mm),与流量极值出现相同时间。多年平均潜在蒸散发量为767.2 mm,流域最大潜在蒸散发量为1 086.5 mm(2001),最小值584.4 mm(1980),绝对变化幅度为502.1 mm。

淮河上游年平均流量、年降水量和年蒸散发量线性趋势均未达到p<0.05的显著性水平(图1a),其中流量波动较大(Cv=0.60),降水量其次(Cv=0.23),蒸发量波动较小(Cv=0.11)。年平均流量与降水呈正相关,与蒸散发呈负相关(图1b)。

图1 淮河上游地区年平均流量(Q)、降水量(P)和潜在蒸散发量(Eo)线性趋势(a)与相关性(b)

3.2 径流及气候要素周期性分析

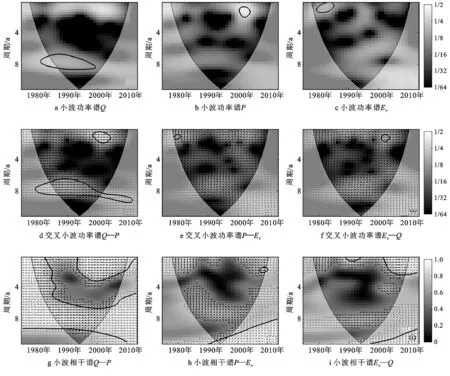

为了识别淮河上游水文气象序列的周期成分及其在时间尺度上的分布,本文选用交叉小波对淮河上游年平均流量和气候要素(降水、潜在蒸散发)的变化特征及三者不同时间尺度相关关系进行分析,得到年平均流量、降水及潜在蒸散发的连续小波功率谱、交叉小波功率谱和小波相干谱(如图2所示)。黑色和白色分别表示能量密度的谷值和峰值,黑色细实线为小波影响锥边界,黑色粗实线为95%置信区间边界,通过红噪声检验。淮河上游的年平均流量在1982—1998年有6~12 a长周期,年降水量在2000—2003年主要以1~3 a周期为显著周期(超过95%的置信度水平),年潜在蒸散发量周期在1978—1985年有2 a左右显著周期(图2a—2c)。在多时间尺度上,年平均流量和年降水量存在显著正相关关系,在1998—2004年的相关显著周期为1~3 a,并且在1979—2000和2000—2013年叠加了6~9,9~10.5 a周期带。年降水量和年潜在蒸散发量在1978—1982年存在2 a左右相关显著周期,年潜在蒸散发量与年平均流量的2~3 a显著周期变化主要分布在1999—2003年,其中年潜在蒸散发量与年平均流量在1987—2001年叠加7~9 a的周期(图2d—2f)。

图2 年平均流量(Q)、降水量(P)和潜在蒸散发量(Eo)的小波功率谱、交叉小波功率谱和小波相干谱

由图2g可知,年平均流量和年降水量在大部分时频域中表现同相位关系,1987—2013年年平均流量和年降水量在2~6 a左右的共振周期上表现为同相位正相关变化特征,相反,年降水量和年潜在蒸散发量则表现为明显的反向位关系(图2h),1980—1984年在2 a左右、1998—2005年在3.5 a左右的共振周期上存在显著的负相关,在1998—2013年亦趋于负相关,但并不显著。年潜在蒸散发量和年平均流量在1990—2005年两者趋于反向位负相关变化,在约3 a左右的周期上较为显著。

综上所述,水文气象要素变化周期具有一定差异,也存在相似性,年平均流量、降水和潜在蒸散发量变化的年代际周期特征,以2~3 a周期为常见,这与以往研究淮河上游年平均流量存在的主要周期相一致[21]。

3.3 径流对气候要素变化的响应

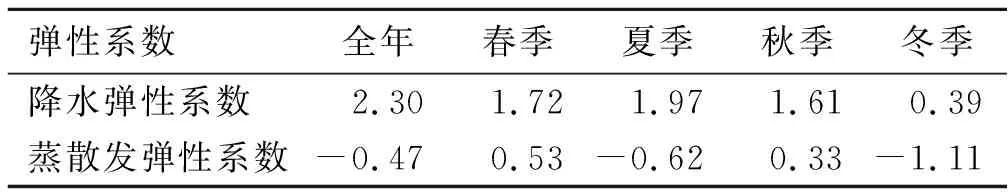

为进一步评估气候要素对径流的影响,定量分析出两气候因子在流量变化中所在的比重,年降水和年潜在蒸散发对年平均流量的弹性系数εP和εEo分别为2.30和-0.47(表2),即10%的降水减少导致23.0%的流量减少,而潜在蒸散发增加10%,将导致流量减少4.7%,这说明随着降水的减少,年平均流量减少的速度更快些。可能是因为降水较少的时候,地下流量的比例较大,而降水较多时,地下流量的比例较小,这就导致地表流量变化的速度要快于降水变化速度。各季节气候因子对年平均流量的贡献有一定差异,四季降水对年平均流量的弹性系数均为正值,其中夏季降水的弹性系数最大。夏季和冬季的潜在蒸散量对年平均流量的弹性系数为负值,而春季和秋季潜在蒸散量对年平均流量的弹性系数为正值,可能是日照时数和风速的下降造成了潜热通量减少,出现“蒸发悖论”现象[22]。

表2 弹性系数法定量分析气候变化对淮河上游径流变化的影响

基于弹性系数法定量评估气候变化和人类活动对流域流量变化的影响,结果显示气候变化和人类活动对流量减少的影响率分别为70.07%和29.93%,气候变化是导致淮河上游流量减少较为主要的原因。由此可见,长台关年平均流量与降水量关系密切,而与潜在蒸散发的关系不大,未来降水的变化是影响水资源变化的主要因素。

4 讨论与结论

4.1 讨 论

河川径流的减少与气候变化有着密切的联系,人类活动的加剧也会对径流产生一定影响,如控制性水利工程、生产生活用水和水土保持措施等,这些人类活动均会造成河道径流量的减少。长台关上游14 km处正在建设一个大型水库——出山店水库,总库容达到1.72×109m3。出山店水库上游有中型水库6座,小型一类水库16座,小型二类水库83座,以上105座水库总库容达2.17×109m3。水库建设对汛期径流量影响较大,但对于年径流量影响相对较小,所以本文的年平均流量数据为1975—2014年淮河上游长台关站的实测数据,并未进行资料还原。本文研究表明降水量的减少和潜在蒸散发的增加在一定程度上影响了淮河流域上游的径流量,而潜在蒸散发的变化对径流减少的影响微弱,降水量减少和下垫面变化是造成径流减少的重要因素,这与张树磊等[23]的研究结果相吻合。由于研究区以农业为主,生产和生活过多用水,也会致使流域上游径流减少。另外,土地覆被/土地利用变化对流域径流的减少也有重要影响[24]。20世纪80年代以来,淮河流域开始实行水土保持工作,改变了研究区的土地利用和植被覆盖,一定程度上引起了径流的减少[25],径流量的周期变化受降水量的影响小,这与图1中平均流量过程线变化趋势一致。

蒸发是水文学研究的难题,研究区的实际蒸发量是流域水面蒸发、植被蒸腾和土壤蒸发的总和,而本文的蒸发数据是基于普通气象资料利用彭曼公式计算出来的(仅考虑流域水面蒸发),只是蒸发的一部分。在探讨径流影响因素时只考虑了径流与降水、潜在蒸散发的相关关系,但径流变化同时会受到温度、社会经济耗水和土地利用等的影响。气候弹性系数法是在假设降水和潜在蒸散发是相互独立的变量前提下,分离降水和潜在蒸散发对径流的影响,这也会降低结果的精确率,因此单纯地对比分析三者的变化特征会存在一定误差。由于本研究采用数据时间序列较短,也未能在更长时间尺度上研究该流域植被、土地利用、水利工程等更多因子对径流的影响。如何细化径流变化对不同人类活动的响应,需要更加深入地探讨。未来应利用水文模型与多变量弹性分析相结合,情景模拟和定量评价流域径流的多时空尺度变化特征,定量区分气候变化和人类活动作用,精确分析流域径流对气候驱动因子的响应。

4.2 结 论

(1) 1975—2014年淮河上游年平均流量和年降水均呈锯齿状震荡,而年潜在蒸散发呈微弱增加趋势(变化不明显),年际变化率分别为-3.8 m3/(s·10 a),-26.3 mm/10 a和2.1 mm/10 a。径流量年内分配不均衡,Cv超过0.50,径流年际变化较为强烈。

(2) 淮河上游年平均流量、年降水量和年潜在蒸散发量存在2~3 a的显著周期。年径流量与降水量在多时间尺度存在显著正相关,年平均流量与年潜在蒸散发量存在显著负相关周期,显著相关区域均主要分布于20世纪90年代以后。

(3) 基于弹性系数法定量估算了气候变化对径流的影响,10%的降水减少导致23.0%的径流减少,而潜在蒸散发增加10%,将导致径流减少4.7%。年平均流量与降水量关系密切,而与潜在蒸散发的关系不大,降水是导致淮河上游径流减少的主要气候要素。