西藏扎墨公路沿线泥石流的垂直地带性特征

党 超, 孙小凡, 程尊兰

(1.三峡库区地质灾害教育部重点实验室, 湖北 宜昌 443002; 2.三峡大学 土木与建筑学院,湖北 宜昌 443002; 3.中国科学院 水利部 成都山地灾害与环境研究所, 四川 成都 610041)

扎墨公路位于西藏东南边陲,由波密县城驻地扎木镇沿嘎弄西岸南行,线路经岗日嘎布山的多热拉山口(海拔4 300 m),再沿嘎弄曲、金珠藏布和雅鲁藏布江抵达墨脱县城,全长117 km。公路沿线泥石流灾害多发,经常造成公路断道。

扎墨公路沿线最大高差近4 000 m,穿过8种不同的气候、土壤与植被垂直带谱,地形起伏大,地质条件复杂,是该区域内泥石流类型多样、性质多变、成灾方式复杂的主要原因。随着海拔的上升,温度逐渐降低,从年均温度20 ℃左右的准热带过渡到小于0 ℃的冰雪带,温度直接影响岩体风化作用的类型和强度,水体的赋存状态和侵蚀形式;而降水随着海拔上升逐渐加大,在海拔3 000~3 900 m达到最大值,然后又趋于减小,降水形式由雨变成雪,降水形式与规模大小直接影响泥石流的强度与活动性[1]。植被要素主要影响到降水的产流和汇流,以及因此产生的泥石流径流量和规模;同时枯枝落叶层和根系的固土作用影响到土体(含土壤)的可移动性,两者直接影响到泥石流的形成机理。土壤是形成泥石流的主要物源之一,其机械组成(尤其黏粒含量)、厚度、孔隙率等,都影响到泥石流的形成过程和流体特性[2]。构成垂直带的3个自然要素在不同高度带变化,致使泥石流在物源与激发条件上差异显著,在不同垂直带内泥石流的形成机理、成因类型和流体性质也呈现出明显的地带性分异规律。

为此,本文拟以2009—2015年进行的多次扎墨公路沿线泥石流及自然地理环境野外调查为基础,分析扎墨公路沿线自然垂直带的分布特征,探讨泥石流的分布、激发条件以及泥石流流体性质等方面的垂直地带性分异规律,以期在公路建设和后期运行过程中,对泥石流灾害的安全预警与工程治理提供理论依据。

1 山地自然垂直带的分布与主要特征

扎墨公路沿线自然垂直带以横贯东西岗日嘎布山(山峰海拔5 314 m)为界分南北两段,两段的气候、植被和土壤等垂直带要素的特征有明显的差异。公路北段从起点扎木镇沿嘎弄至嘎隆拉隧道进口处,全长23.7 km,公路经过5个垂直带:由海拔2 725 m的起点到海拔约3 200 m的多东寺为山地暖温带,植被系针阔混交林,土壤为山地棕壤,综合命名为“山地暖温带针阔混交林—山地棕壤带”[3],最冷月和最暖月平均气温为-6~3 ℃和14~18 ℃,年平均降水量800~1 000 mm;代表性植被:川滇高山柳、高山松,常见乔木有灵芝云杉和长序杨,土壤为山地棕壤,如表1所示。从多东寺到嘎隆拉隧道进口为山地寒温带暗针叶林—山地灰化土带,其上限一直至进洞口以上的海拔4 100 m处。公路以上至分水岭还存在3个自然垂直带,由下至上依次为:(Ⅲ)亚高山寒温带灌木草甸—草甸土带、(Ⅱ)高山寒冻带壳状地衣—高山寒漠土地带和(Ⅰ)高山冰雪带,各带的分布高程、平均气温、年平均降水量、代表性植被和土壤详见表1。虽然公路没有通过此三带,但降水、土壤与植被可以通过径流及其物源条件影响到下方泥石流的形成与分布。

表1 西藏扎墨公路沿线自然垂直带的特征

公路南段先后沿嘎弄曲、金珠藏布、雅鲁藏布江至墨脱县城,全长86.37 km。公路沿线依次经过:(Ⅳ)山地寒温带针叶林—山地灰化土带,(Ⅴ)山地暖温带针阔混交林—山地棕壤带,(Ⅵ)山地凉亚热带半常绿阔叶林—山地黄棕壤带,(Ⅶ)山地暖亚热带常绿阔叶林—山地黄壤带,(Ⅷ)河谷准热带季雨林—砖红壤性黄壤带。公路上方还存在:(Ⅲ)亚高山寒带灌丛草甸—草甸土带;(Ⅱ)高山寒冻带蔬草—寒漠土带;(Ⅰ)高山冰雪带。每带沿公路分布的起讫处、高程、平均气温、年平均降水量、代表性植物和土壤详见表1。扎墨公路南段地形高差近4 000 m,地带性分异特征更加显著,诸垂直带的降水量远大于北段。

2 泥石流分布特征的垂直地带性

扎墨公路沿线地形高程大,沟道两侧斜坡陡峻,沟道纵坡多在5°以上,地形条件已不是影响泥石流分布的主要因素。但由于不同垂直带内气候、植物和土壤等3个地带性要素差异显著,致使泥石流的水源条件与物源的丰富程度也有所不同,因此泥石流的分布也呈现出垂直地带性分异特征。

2.1 扎墨公路北段泥石流的分布特征

受岗日嘎布山的阻隔,来自孟加拉湾的暖湿气流不能直接抵达北坡,而沿雅鲁藏布江冷多至果登段和帕隆藏布江下游到达岗日嘎布山北坡的扎墨公路北段,最大年降水量不足南段的一半。处于顶部的高山冰雪、冰冻带,年温差较小,冻融作用相对微弱,常以冰崩、雪崩和夏季冰面湖溃决等地貌过程间接激发其下部泥石流的形成[4]。该带下方的高山寒冻带和亚高山寒带,冬半季以降雪为主。根据2009年6月的调查,扎墨公路北段最大的泥石流沟—申达贡日沟,上游冰川及积雪消融径流量3~5 L/s。公路直接通过的山地寒温带和山地暖温带,降水年内变幅较小,夏季以绵雨为主。从泥石流发生的水源条件来看,在扎墨公路北段,缺少短历时强降雨是该段泥石流发生频率低、规模小的主要原因。

从嘎弄河口至多东寺为针阔混交林—山地棕壤带,从多东寺到嘎隆拉隧道进口系暗针叶林—山地灰化土带,在公路两旁乔木多被砍伐,以草被为主,川滇高山栎、林芝云杉长势好,形成高大茂密的森林,林下灌木草本层不很发育,枯枝落叶层较厚,水土流失轻微。但在冰碛层前缘和沟道两侧,往往砾石和岩屑裸露,在降水和径流的作用下,常形成稀性的泥石流。北段共有10处泥石流(如表2所示),其中源出高山冰雪带的沟道泥石流5处、坡面泥石流1处、含水碎屑流1处。除1处坡面泥石流为黏性外,其它均属稀性。在泥石流发生频率方面,除坡面型泥石流可达1 a一次外,而其他沟谷型泥石流均大于10 a一次,其中流域面积最大的申达贡日沟近20 a以来无泥石流活动痕迹。

表2 西藏扎墨公路沿线泥石流分布状况

2.2 扎墨公路南段泥石流的分布特征

与北段公路不同,在南段来自孟加拉湾的暖湿气流直接沿雅鲁藏布江、金珠藏布和嘎弄曲上溯,受东西向岗日嘎布山及其SSW向的支脉阻拦,形成一个多雨区,年降水量达2 500 mm以上,其中在海拔3 000~3 900 m左右的山地寒温带,年降水量高达3 500~4 000 mm。最大降水带从隧道出口沿公路至公路上方向SWW伸延,至肯宗登与公路一样折向SSW,直至离开嘎弄曲流域。马尼翁大断裂带与多雨带的走向大致相似,但到觉弄以南不再吻合。在吻合地带泥石流分布密集。根据泥石流分布状况,南段公路泥石流可分为3段(表2)。

2.2.1 嘎隆拉隧道南端出口至波弄贡段 此段公路两侧先后为暗针叶林—山地灰化土带和针阔混交林—山地棕壤带,其上方依次为灌丛草甸—草甸土带、疏草—寒漠土带和冰雪带,除公路两旁乔木遭到一定砍伐外,离公路较远山坡处的墨脱冷杉、云南铁杉、长尾槭等乔木构成相当茂密的森林,林下灌草丛生,腐殖质层较厚。土壤中砾石含量多,结构松散。该段从东向西有4条流域面积9.7~59.2 km2的大或特大泥石流沟,上游均有现代冰川发育,系冰川泥石流沟。除桑谷泥石流属高频型,每年一次或几年一次外,其他3沟暴发频率较低,为5~10 a一次。同时沿公路上方还分布有16条以小型为主的泥石流沟和2处坡面泥石流,其位置与多雨带和马尼翁大断裂大致吻合,泥石流分布密度较高,达0.66条/1 km。

2.2.2 波弄贡至嘎弄曲河口段 此段主要为半常绿阔叶林—山地黄棕壤带和常绿阔叶林—山地黄壤带,代表性植物为通麦栎,薄片青岗和藏合欢,树干高大,树下灌木层发育,枯枝落叶层较厚。土壤砂砾含量较多,结构比较疏松。此段嘎弄曲与右岸分水岭大致平行,两者间距小,山坡陡峻,多在40°以上,最大降水带在中上游通过,以细弄到觉弄马尼翁大断裂在山坡中上部经过,岩性比较破碎。在上述因素的综合作用下导致本段泥石流非常发育,其密度为全线最大,高达1.28条/km。泥石流暴发频率也较高,如芒给沟达每年3~4次,为全线暴发频率最高的泥石流沟道。

2.2.3 嘎弄曲河口至墨脱县城段 该段公路沿河谷准热带季雨林—砖红壤性黄壤带展线,主要分布于雅鲁藏布江东岸。代表树种有小果紫薇、千果榄仁和藏合欢等乔本,树干高大,林下灌木、草本茂密成层,藤本发育[3]。但因人类活动,沿途原生植被破坏较大,次生植被乔木林,呈间断分布,主要有尼泊尔桤木林,一般分布在沿河路段,特别在有塌方、坡面泥石流和滑坡的坡面上分布最多。总体来看,在湿热气候的影响下,植被茂密,呈多层分布,总盖度高,枯枝落叶层厚,水土保持效益明显,泥石流密度较低,全段有沟谷泥石流19处,坡面泥石流8处,总密度为0.54处/km,并且越向密度南越低,在马迪以南直至墨脱县城密度仅0.45处/1 km,但是泥石流中黏粒含量有所增加。泥石流多为低频型,一般为5~10 a,少数10 a以上1次。只有海热曲(当地又称墨日沟)规模大,频率中等,为2~3 a 1次;该沟在2009年发生了1次大型泥石流,峰值流量达977.8 m3/s,将30 m长的公路钢桁梁冲入雅鲁藏布江,造成公路中断。

3 泥石流成因类型的垂直地带性

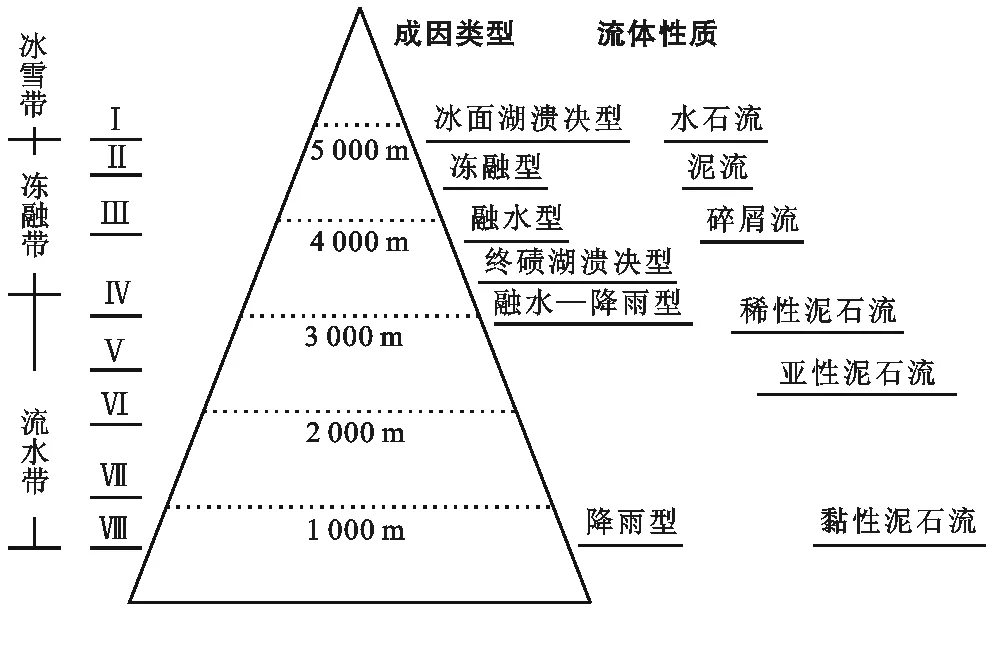

除河谷热带雨林—砖红壤带外,扎墨公路沿线及其上方,具有从高山冰雪带至河谷准热带季雨林—砖红壤性黄壤带等8个湿润地区的山地自然垂直带。扎墨公路沿线,降水具有明显的垂直地带性分异特征,水在垂直地带内3种不同的赋存状态[1],不仅直接决定了激发泥石流的水源条件,同时也是引起泥石流的成因类型垂直地带性分异的根本原因。扎墨公路泥石流成因类型的垂直地带性分异特征如图1所示。

图1 西藏扎墨公路沿线泥石流成因类型的垂直地带性

3.1 高山冰冻带的泥石流——冰面湖溃决泥石流

由于高山冰冻带的大型冰崩或冰雪崩堵塞了冰面洼槽,常形成高上百米,以冰块为主并夹杂冰碛、岩屑的堰塞坝。夏季在冰雪融水的参与下形成冰面湖,冰面湖溃决,进一步冲蚀下游的堆积体,常演化成冰面湖溃决泥石流。根据2009年的观测,在申达贡日沟上游右侧的冰川区,约20~30 a前曾发生一次大型冰崩,堵塞了下侧冰川面上的洼槽,形成约100余米高的堰塞坝体。夏季冰雪融水充填临时性冰面湖如图2所示,并发生溃决,形成间有冰块的溃决洪水,冲蚀其下游的冰碛和沟床堆积体而演变为泥石流。现在公路桥右侧及其下游方,仍有明显稀性泥石流堆积痕迹。

图2 申达贡日沟冰面湖溃决

3.2 高山寒冻带和亚高山寒带泥石流

在这两个自然垂直带均没有森林分布,前者以地衣或疏草为主,地面覆盖有大量岩屑或冰碛物;后者以灌木草甸为主,密度较高,地面也覆盖有冰碛物和风化碎屑。在曲当弄巴和打尔曲冰川前缘分布有冰湖,并以终碛湖为主。通常冬半季以降雪为主,土壤出现局部冻结形成季节冻土层;夏半季为以降雨及积雪冰川融水为主,地面解冻。反复性的冻融作用强烈,常形成以下4种泥石流类型:

3.2.1 冻融泥流、泥石流 在植被稀疏的地带,冬季地表处于冻结状态,每年4—5月随着气温上升逐渐解冻,被水饱和的冰碛物和其他堆积物在重力作用下,顺坡向下缓慢蠕动,常形成土流[5]。随着坡度加大,速度逐渐加快,当运动体以细粒土为主时,称为冻融泥流,当含砾量高运动较快时称为冻融泥石流。位于仓孔村东北侧的坡面泥石流,实际上是处于小型冰川前缘的冰碛物,夏季解冻后被水饱和,缓慢地向下运动,整体堆积在公路上侧的缓坡上。2009年4月调查时,该坡面泥石流仍保持运动时的形态,宽2.1 m,平均厚1.1 m,长140 m;容重达1.6 g/cm3,含有大量大小不均的石块。

3.2.2 融水碎屑型泥石流 在海拔3 900 m以上,坡度大于40°的基岩斜坡或植被稀疏的角砾带,在强烈的寒冻风化作用下,岩体剥落,块石进一步崩解,形成大小不等的岩屑[6]。岩屑在重力作用、雪崩或冰雪融水参与下,呈岩屑流向下运动,堆积在坡麓,形成岩屑锥或岩屑裙。在冰雪融水的冲刷下,大量碎屑挟带少量细粒物质,沿比较平缓的斜坡向下流动,可认为是稀性泥石流的一种,称为融水寒冻碎屑流。如岗日嘎布山北侧的泥石流沟,在4 000 m以上植被稀疏,基岩大部分裸露,形成大量碎屑堆积,夏季在融水径流作用下,呈寒冻碎屑流向下流动,并呈垄岗状堆积于缓坡地带。

3.2.3 终碛湖溃决泥石流 冰湖溃决泥石流往往是处于冰川前缘或离冰川很近的冰湖,多为终碛湖。当冰川前缘发生大规模冰滑坡或冰崩时,大量冰块在瞬间进入冰湖,引起高大涌浪,强烈冲击冰湖泄水口,导致冰碛堤溃决。溃决洪水携带冰碛堤的物质,并沿程冲刷沟床和沟岸物质,演化为泥石流[7-8]。在岗日嘎布山南坡的曲当弄巴和打尔曲上游,冰川前缘分布有大小不等的终碛湖如图3所示。根据2013年6月的现场调查,打尔曲曾发生过冰湖溃决,并出现了泥石流,并堵断嘎弄曲,但具体发生时间难以考证。

图3 岗日嘎布南坡的冰碛湖

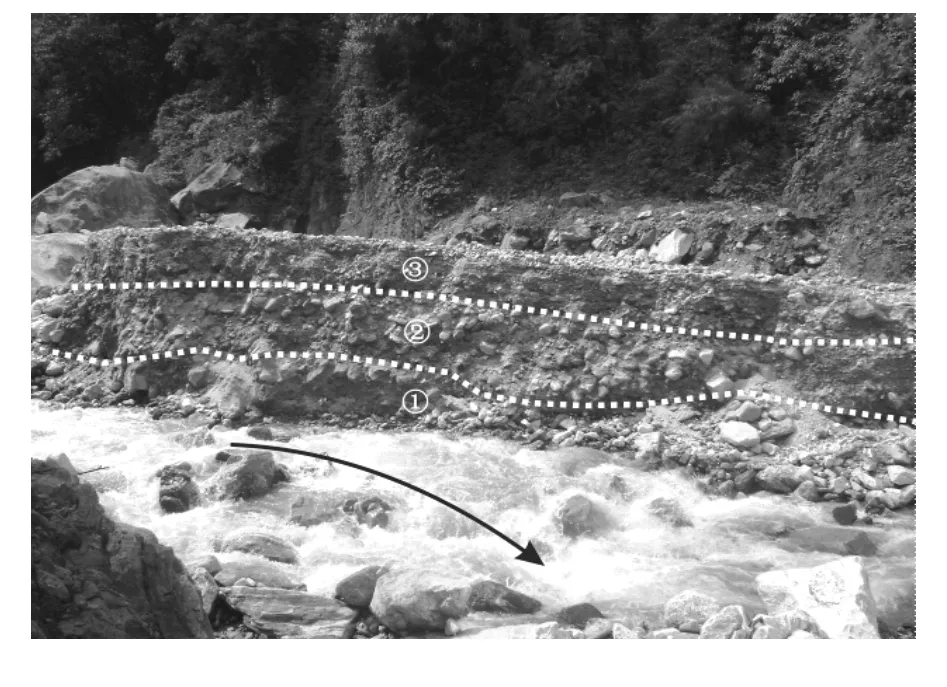

3.2.4 积雪(冰川)融水—降雨型泥石流 冰川泥石流的固体物质以冰碛和冰雪崩堆积物为主的,并在冰雪融水的激发下形成的泥石流。但实际上冰雪融水一般量比较少,不足以起动大量的固体物质,尤其是大块石、大规模的冰川泥石流往往由暴雨径流参与。例如位于公路南段的桑谷沟就是一条典型的冰川泥石流沟,该沟上游冰川发育,面积达4.5 km2,泥石流活动频率1~2 a 1次,泥石流的活动均与暴雨吻合,在沟口以下形成了宽达1.1 km的大型冰川泥石流堆积扇,堆积扇剖面呈典型的多层反序堆积序列(如图4所示),具有典型的沟谷型稀性泥石流活动特征,泥石流容重1.6~1.8 g/cm3。

注:①,②稀性泥石流堆积;③洪积物。

3.3 山地寒温带到河谷准热带-降雨型泥石流

从山地寒温带到河谷准热带跨越5个垂直带,除了最高处的山地寒温带冬季有降雪外,各带共同的特点,都是由暴雨引起的径流冲刷山坡和沟道,固体物质多来自与沟道内的崩塌和滑坡堆积体,从泥石流的成因类型来看,为典型的降雨型泥石流。在公路北段的山地寒温带和山地暖温带,由于降雨量不及南段相应垂直带的一半,沟道泥石流形成频率低、规模小,并多为稀性—过渡性泥石流。而在公路南段,尤其从波弄贡到嘎弄曲汇入金珠藏布处,暴雨强度大、频率高,且受马尼翁大断裂的影响,岩性比较破碎,泥石流频率高、规模大,以芒给沟泥石流最为典型。但在嘎弄曲汇入金珠藏布处直至墨脱县城段,公路沿准热带展线,季雨林带植被茂密,灌木与草本丛生,枯枝落叶层厚,泥石流不发育。尤其在马迪以南,泥石流的密度仅为0.45处/km,以黏性泥石流为主,如近年来蚌哥沟、马迪南沟均发生了黏性泥石流。

4 泥石流流体性质的地带性分异特征

由于气候条件(温度与降雨)的垂直地带性分异,岩体的风化过程及风化壳均呈现出一定的垂直地带性分异的特征,特别是残积层与土壤层,以及覆盖其表面的植被,垂直地带性分异更为显著[9]。由于参与泥石流活动的松散物源在岩性、风化作用、固结程度、粒径组成等方面的差异,致使不同的垂直高度带泥石流的流体性质有所不同,这种垂直地带性分异特征在嘎隆拉山南坡更加显著(图2)。

4.1 高山冰雪带的泥石流流体性质

在高山冰雪带,地表为冰雪—冰川覆盖,基本无土壤带发育,黏粒物质极其匮乏,松散固体物质主要以寒冻风化崩积、冰川侵蚀冰碛为主,且多呈与冰体混杂堆积的形态,集中分布于冰舌的前缘和两侧。参与泥石流活动的松散固体颗粒粒径分布广,多呈棱角状,含有少量近源风化碎屑,从泥石流的流体性质来看,应属于水石流范畴。

4.2 高山寒冻带和亚高山寒带的泥石流流体性质

该带与冰冻带相接段,多为大量覆盖在表层呈碎屑状的寒冻风化物;在该带内,随着海拔高度的降低,反复冻融作用易形成表面疏松,且以岩屑为主,间有粉砂、细砂的冻融性残积物或坡积物。再者,在4 800~4 500 m地带,第四纪的冰碛富集。在4 500~3 900 m地带往往有以砾石、砂、粉砂为主并夹有少量黏土的巨厚冰水堆积层,整个地段内均有较多的间冰期或全新世以来暖期形成的古滑坡、古泥石流和阶地的堆积物[10]。

从土壤类型来看,该段以高山寒漠土和高山草甸土为主,松散物源含有大量的岩屑,细粒物质比较少。草甸土细粒物质相对增加,砂和细砾含量都相对较高,因此该段内泥石流多以稀性泥石流、泥流为主。

4.3 山地寒温带至河谷准热带的泥石流流体性质

山地寒温带以下,沟道内堆积物呈二元堆积与泥石流堆积相间分布的形态,沟道内常出现2~3级阶地。此外,该段范围内泥石流堆积物、洪积物和坡积物等成因类型的第四系松散堆积物源非常充沛。从土壤类型来看,从上至下依次出现灰化土、棕壤、黄棕壤、黄壤以及砖红壤性黄壤,土壤层化学风化程度不断加深,黏粒含量越来越高,泥石流浆体黏度增大,泥石流流体性质逐渐从亚黏性向黏性泥石流过渡。

5 结 论

由于气候、土壤与植被在不同垂直带中的分异特征,泥石流的激发条件与松散物源也同样呈现出垂直分异的特征。随着公路沿线垂直带由Ⅰ带降低到Ⅷ带,沟谷泥石流的分布、成因类型和流体性质,随之发生有规则的变化。泥石流的分布展现由低到高,再到低的特征;成因类型由冰面湖溃决型泥石流、冰川型泥石流、冰雪融水—暴雨型泥石流,逐渐过渡到暴雨泥石流。泥石流质地与流体性质从以低容重的水石流、稀性泥石流、泥流,中低容重的稀性泥石流与高容重的亚黏性泥石流兼有,到以高容重亚黏性或黏性泥石流为主。泥石流发生频率从低频率为主,到高、中频率为主,再到低频率为主。成灾方式以冲刷为主(但比降由大变小的变坡点下方除外),到冲刷和堆积兼有,再到以堆积为主。实际上,同样以冲刷或堆积为主各带仍存在一定差异。即使在同一个垂直带普内,岗日嘎布山南坡(墨脱境内)与北坡(波密境内)也有明显的差异。尽管存在这种变化,但一般均有规律可循。