高标准农田建设中耕地空间稳定性评价研究

赵素霞 牛海鹏 张合兵 张小虎

(河南理工大学测绘与国土信息工程学院,焦作 454000)

0 引言

高标准农田建设空间稳定性是指一定时期内,农田在自然、社会、经济等综合因素影响下,其数量结构和空间布局的恒定性[1],耕地空间布局的稳定性是高标准农田永续利用的前提。到2016年底,全国已建成高标准农田0.32亿hm2,高标准农田建设取得了较好成效。但建设过程中存在高标准农田选址不科学,部分已建成的高标准农田在工程综合效益寿命之前被建设占用和生态破坏[2],农田空间稳定性差,这与高标准农田建设的理念背道而驰,造成了建设资本的浪费。因此,在现阶段社会经济持续快速发展的大背景下,高标准农田建设不仅要考虑耕地的自然禀赋条件,其外在的空间布局的稳定性也将是研究的重点。

由于我国高标准农田建设尚处于起步阶段,目前学术界对高标准农田的研究集中在建设模式[3-4]、区域划定[5-10]、建设时序[11-13]、农田整治技术[14]、实施保障措施[15-16]和农田建设后效应[17-18]等方面。良好的耕地自然禀赋条件和稳定的空间布局是高标准农田建设的基础条件,然而,目前高标准农田的布局选址侧重于耕地的自然禀赋条件,对空间稳定性评价的理论和方法的研究还较少。钱凤魁等[19]从耕地的区位条件和耕作的便利条件构建了耕地立地条件评价体系,采用多因素综合评价法,开展了耕地立地条件评价;范文洋等[20]综合考虑耕地资源的自然因素、区位因素和社会经济因素建立评价指标体系,采用多因素综合评价法对北京市大兴区进行耕地稳定性评价;文献[12,21]在构建高标准农田建设评价指标体系时,考虑了部分影响耕地空间稳定性的因素。相关研究为高标准农田建设空间稳定性评价提供了新的思路,但在评价过程中采用特尔菲法和层次分析法确定权重,受人为主观因素影响较大,难以客观地反映区域内高标准农田建设的空间稳定差异性。生态位适宜度模型是一个研究空间尺度差异性的模型,其核心问题是确定每个评价单元在整个生态空间内的位置排序。同时,以生态位适宜度表征耕地的现状条件与其最佳稳定状态的适宜程度,能够精确反映区域内各地块与最佳稳定状态之间的差距,便于有针对性的制定规划方案,提高资金的使用效率,且评价时指标不用赋权重。本文引入生态位适宜度模型进行高标准农田空间稳定性评价,以期为高标准农田建设项目区选址提供科学支撑。

1 研究区域与数据来源

1.1 研究区概况

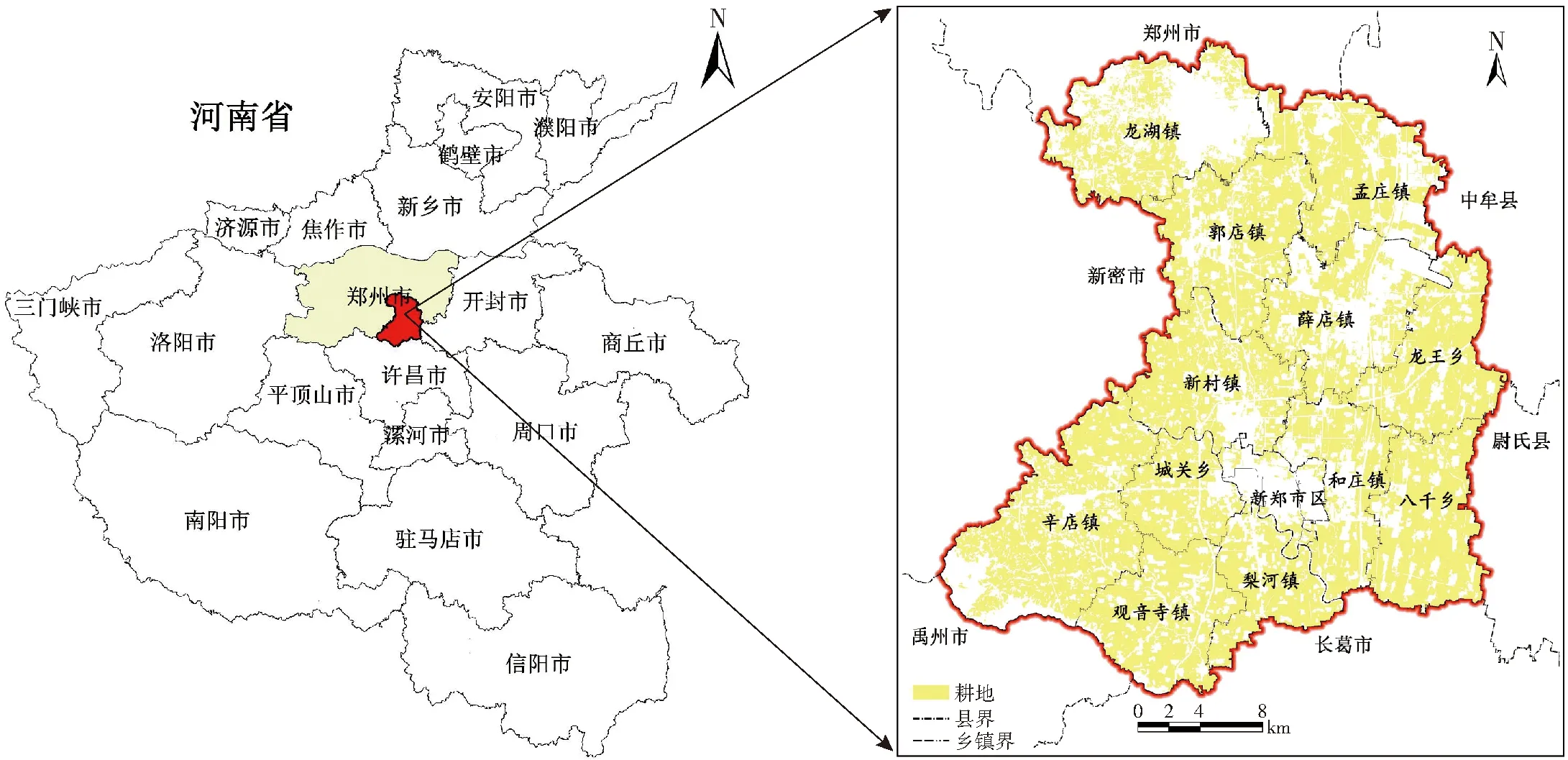

新郑市位于河南省中部,隶属郑州市。地处34°16′~34°39′N,113°30′~113°54′E。南北长42 km,东西宽36 km,总面积884.59 km2,全市辖3个乡、9个镇、3个街道办事处。新郑市地势西高东低、中部高、南北低。山、丘、岗和平原兼有。2015年,新郑市全市总人口78.6万。2012年7月,郑州航空港经济综合实验区设立,新郑市位于郑州航空港经济综合实验区的核心区,随着港区建设进程不断加快,将不可避免地占用大量耕地,人地矛盾日益凸显(图1)。

图1 研究区位图Fig.1 Study location map

1.2 数据来源

数据来源于:①新郑市统计年鉴(2015年)。②新郑市土地利用变更调查成果(2014年)。③新郑市城乡总体规划(2009—2030年)。④新郑市土地利用总体规划(2010—2020年)。⑤DEM数据。⑥地质灾害隐患点分布图(2015年)。⑦新郑市林业生态建设实施方案(2015年)。⑧河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划(2016年)。⑨文物部门收集的有关文物保护相关资料。

1.3 评价单元划分

为了更合理地体现各地块空间稳定性的差异,便于高标准农田建设项目落地,本研究以耕地图斑为评价单元,以新郑市2014年土地利用变更数据库为基础,提取耕地图斑,通过就近归并面积过小且邻近的图斑,最后提取22 195个评价单元。

2 研究方法

2.1 评价指标体系构建

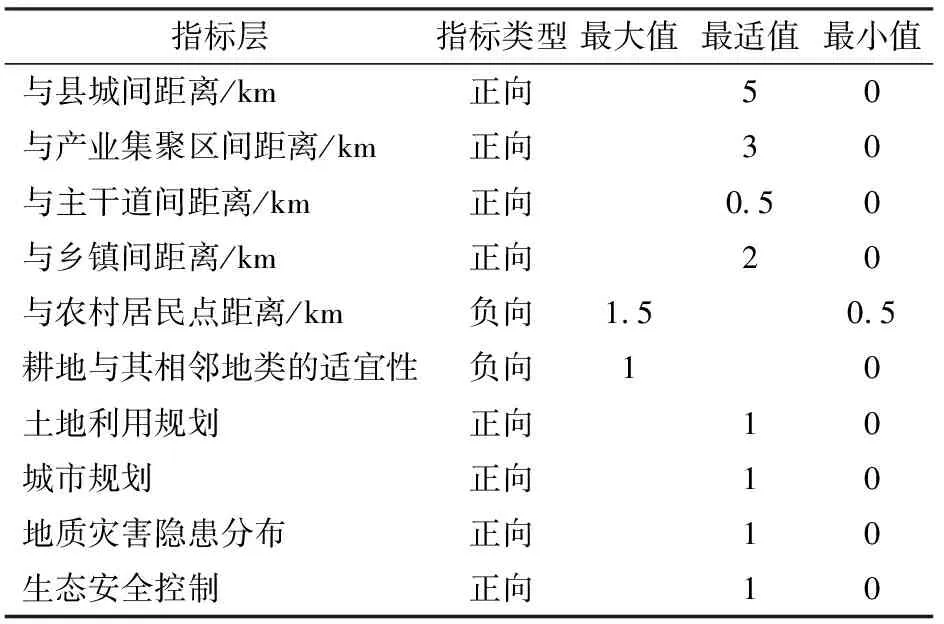

高标准农田建设空间稳定性受自然、社会、经济等多方面因素的影响,但是由于耕地自然质量稳定,不易改变,而在快速城镇化的背景下,社会、经济条件等外部环境因素不稳定,易改变。鉴于此,本文在构建高标准农田空间稳定性评价指标体系时,重点考虑了影响农田永久稳定性的社会、经济外部环境因素条件。从耕地区位条件、耕作便利程度、规划约束和生态控制4个方面构建高标准农田空间稳定性评价指标体系(表1)。其中,区位条件选用与建设用地(县城、产业集聚区、主干道和乡镇)之间的距离来表征,反映了城镇周边和道路两侧耕地被建设占用的可能性;农村居民点与耕地之间的距离反映农民进行耕作的便利性,与耕地相邻地类的用途也在一定程度上影响农业活动的开展及耕地利用的可持续性,因此,选用与农村居民点的距离和耕地与其相邻地类的适宜性反映耕作的便利程度;为了高标准农田建设永续利用,还应考虑未来城市发展对耕地的需求,因此,评价指标还应考虑规划的约束条件,重点考虑土地利用总体规划中安排的允许建设区和有条件建设区,城市规划中安排的建设用地发展区域等;生态安全也是影响高标准农田空间稳定性不可或缺的因素,选取地质灾害隐患和生态安全控制2个指标表征,重点考虑地质灾害容易发生的地区、自然保护区的核心区、退耕还林区、河流、湖泊、水库水面及其保护范围内的区域。

表1 新郑市高标准农田建设空间稳定性评价指标体系Tab.1 Evaluation index system of space stability evaluation on well-facilitated farmland in Xinzheng City

2.1.1耕地区位条件

在工业化、城镇化加速推进的进程中,建设用地的扩张促使耕地不断转化为建设用地,建设用地的扩张方式以同心圆的方式向四周扩散(单独选址的项目除外),一般认为距建设用地越近,耕地被占用的可能性就越高,因此,区位条件评价选用距城市、建制镇、产业集聚区和道路的距离作为评价指标。在提取城镇、产业集聚区、道路图斑时,既要考虑其现状特征,也要考虑未来规划建设情况,因此,在提取图斑时,城镇和产业集聚区以土地利用总体规划划定的允许建设区边界进行提取,道路则提取现状道路和规划道路,其中道路只考虑国道、省道和县道,高速公路、铁路为封闭区域,周边比较稳定,不予考虑。产业集聚区主要考虑郑州航空经济综合实验区和新港工业产业集聚区2个集聚区对周边耕地的影响。在同一耕地地块受多条主干道、城镇或者产业集聚区影响时,计算距离时则取离该地块与最近的主干道或者产业集聚区的距离作为指标值。其影响距离利用ArcGIS 中的“欧氏距离”进行分析统计。

在文献[22-25]和研究历年耕地布局变化的基础上,确定县城影响的风险距离为5 km,产业集聚区影响的风险距离为3 km,乡镇影响的风险距离为2 km,主干道影响的风险距离为0.5 km,超过该值对高标准农田空间稳定性影响程度将越来越小(表2)。

表2 新郑市高标准农田建设空间稳定性评价指标最适生态位值Tab.2 Optimal niche of space stability evaluation index on well-facilitated farmland in Xinzheng City

2.1.2耕作便利程度

耕作便利程度主要反映耕地资源利用的可及性和便利度[22]。本研究主要通过耕地距农村居民点距离和耕地与其相邻地类的适宜性2个指标来表征(表2)。

(1)与农村居民点距离

耕地距农村居民点的距离影响农业生产活动的开展,距农村居民点越近,农户到耕地花费的时间就越少,农民经营效率越高,越利于增加农民耕作的积极性。根据相关研究成果[19,22]和研究区实际情况,研究区耕地农民步行或乘农用运输工具的最佳半径为0.5 km,当距离超过1.5 km时,农民耕种的便利程度明显降低。

(2)耕地与其相邻地类的适宜性

耕地周边环境直接影响耕地用途的稳定性和耕作的便利性,若一块耕地被建设用地包围,即使是优质耕地,也不适宜进行高标准农田建设,而有些耕地尽管自然质量条件较差,但其四周是质量条件较优的耕地,考虑到基本农田的连片性和耕作的便利性,这些耕地适宜进行高标准基本农田建设,这体现了耕地与相邻地类的相容性[19,22]。因此,本文运用耕地与其相邻地类的适宜性,判断耕地与相邻地块单元的土地利用类型的适宜性,耕地与周围土地的适宜性就越好,耕地就越稳定。耕地与其相邻地类的适宜性可以通过相邻耕地公共边长与耕地周长比值获得。

(1)

式中I——耕地与其相邻地类的适宜性

A——相邻耕地的公共边长

C——耕地地块周长

耕地与其相邻地类的适宜性为[0,1]之间的数,比值越大,耕地与相邻地类适宜性越高,比值接近于0表示该耕地连片性差,用途不稳定,容易被占用。

2.1.3规划约束

为了协调经济建设和基本农田保护的关系,基本农田的划定在一定程度上受地方行政干预的影响。在高标准农田建设过程中,为了避免建设过程性浪费,并为城市留足发展空间,在位于土地利用总体规划所确定的允许建设区、有条件建设区和城市规划所确定的城市扩展区域内涉及的耕地图斑,转换为建设用地的可能性极高,赋值为0,其他区域赋值为1(表2)。

2.1.4生态控制

生态控制主要包括地质灾害隐患分布和生态安全控制。地质灾害易发生的地区,耕地灭失的可能性越大,稳定性差,赋值方法是从地质灾害隐患点分布图读出地质灾害易发的地区内包含的耕地图斑,将其赋值为0,其他区域赋值为1。生态安全控制指自然保护区的核心区、退耕还林区、退耕还草区、河流、湖泊、水库水面及其保护范围内的区域,该区域不适宜进行高标准农田建设,因此,可以从环保、林业等相关图件上读取该区域将其赋值为0,其他区域赋值为1(表2)。

2.2 基于生态位的空间稳定性评价模型构建

李自珍等[26]通过对已有的各种生态位定义的内涵分析,提出了生态位适宜度概念,即一个物种居住地的现实资源位与其最适资源位之间的贴近程度。若将高标准农田比做该物种,则空间稳定性评价的目的是寻找高标准农田最稳定的空间位置。当评价单元的现状条件完全满足高标准农田建设空间稳定的要求时,生态位适宜度为1,当评价单元的现状条件完全不满足该要求时,生态位适宜度为0。

高标准农田空间稳定性的各评价因子可以分为2类[5,27]:①第1类是正向因子,即评价因子值越大越好,因子值超过某一值后,其影响程度将越来越小。如:距城镇的距离。该类因子评价模型为

(2)

式中Ni——高标准农田中各评价因子i(i∈[1,n])的生态位适宜度

Xi——评价因子i的现实生态位

Diopt——高标准农田评价因子i的最适生态位

Dimin——评价因子i的生态位的最小值

②第2类是负向因子,即评价值越小越好,如:与农村居民点距离。该类因子评价模型为

(3)

式中Dimax——评价因子i的生态位最大值

根据Shefold限制性定律,即任何一个生态因子在数量上或质量上的不足,就会导致该生物的衰退或不能生存[5]。高标准农田的空间稳定性评价模型为

(4)

式中N——高标准农田空间稳定性的生态位适宜度指数

2.3 生态位最适值的确定

对高标准农田建设空间稳定性而言,每个评价因子都有一个最适生态位值,对不同的研究区域,因其自然、社会、经济条件不同,其评价因子的最适生态位值也会有所不同。因此,评价因子的最适生态位值的确定不仅考虑研究区的理想生态位水平,还需考虑研究区域的现实生态位水平。因此,根据评价指标的属性,对于第1类正向因子,选择其指标最大值作为最适生态位值。对第2类负向因子,选择其指标最小值作为最适生态位值。

3 结果与分析

3.1 高标准农田建设单因素空间稳定性分布

单因素评价结果见图2。从区位条件评价结果来看,适宜度指数平均值为0.74,整体较高,其中,适宜度指数小于0.50区域总面积为7 038.38 hm2,占耕地总面积12.99%。主要受城镇、产业集聚区和道路辐射的影响,耕地区位条件适宜度指数呈圈层分布,距市区、乡镇、产业集聚区和道路越近的区域,区位适宜度指数越低,以新郑市区、和庄镇、薛店镇和孟庄镇较低。

从耕作便利程度评价结果来看,适宜度指数平均值为0.78,适宜度指数小于0.5的区域总面积为46 148.16 hm2,仅占耕地总面积5.42%,新郑市耕地耕作的便利程度整体较高,便利程度低的地块主要是一些零碎、孤立的地块,且多数与建设用地接边,不利于农业机械化耕种。

从规划约束评价结果来看,适宜度指数为0的耕地总面积9 458.24 hm2,占耕地总面积17.46%,主要分布在新郑市市区、龙王乡中北部和孟庄镇东部区域,该区域为新郑市未来发展的主要区域,区域内耕地被占用的概率较大,农田空间稳定性差,不适宜进行高标准农田建设。

从生态控制评价结果来看,适宜度指数为0的区域总面积为283.10 hm2,占耕地总面积0.52%,主要为新郑市水源地保护核心区和南水北调隔离保护区、名胜古迹保护核心区和退耕还林区,该区域以生态保护为主,不适宜进行高标准农田建设。

图2 新郑市高标准农田空间稳定性评价单因素评价分级Fig.2 Single factor grading distribution diagrams of space stability evaluation on well-facilitated farmland in Xinzheng City

3.2 高标准农田建设空间稳定性级别划定

结合相关研究成果[19,28-30],依据空间稳定性生态位适宜度指数值,将高标准农田建设的空间稳定性分为稳定(0.80~1)、较稳定(0.65~0.80)、较不稳定(0.50~0.65)和不稳定(0~0.50)4个等级(表3、图3)。

稳定的区域总面积为28 989.64 hm2,占新郑市耕地总面积53.52%,总地块数为9 603块。主要位于新郑市的西部和南部平原区,该区域耕地距建设用地的距离均位于建设用地扩张的风险影响范围之外,被占用的概率低,耕作距离较短,距农村居民点的平均距离不超过220 m,且集中连片程度高。因此,在区域耕地自然质量较好的前提下,该区域可以作为高标准农田建设的首选区域。

较稳定区域耕地地块数为3 343块,总面积9 075.89 hm2,占新郑市耕地总面积的16.76%。该区域耕地空间稳定程度较稳定地块有所减弱,区位条件逐步降低,但该区域农田耕作便利性仍较高,与农村居民点的平均距离不超过350 m,该区域在高标准农田建设任务重的情况下,可以作为高标准农田的备选区域。

表3 新郑市高标准农田空间稳定性评价结果Tab.3 Evaluation result of space stability evaluation on well-facilitated farmland in Xinzheng City

图3 新郑市高标准农田空间稳定性评价分级Fig.3 Space stability evaluation grading distribution diagram of well-facilitated farmland in Xinzheng City

较不稳定区域总面积4 157.34 hm2,占新郑市耕地总面积7.67%,耕地地块为1 887块。该区域受城镇、产业集聚区和道路辐射的影响逐渐增强,耕地的区位优势逐步降低,耕地距居民点的距离大部分超过450 m,耕作便利程度降低,因此,在该区域开展高标准农田活动,需召集相关人员对城市的发展速度及方向进行深入论证,以免建好之后被占用,造成巨大的浪费。

不稳定的区域总面积11 945.06 hm2,占新郑市耕地总面积22.05%,耕地地块为7 362块。主要分布在新区周边、龙王乡、薛店镇、和庄镇、孟庄镇,该区域是新郑市未来发展建设的主要区域,被占用的可能性极高,由于被建设用地切割,地块较零碎,耕地与其相邻地类的适宜性较低,耕作便利性差。因此,该区域不适宜进行高标准农田建设。

4 结论

(1)生态位适宜度模型克服了传统评价模型中主观赋权的局限性,且评价结果定量直观,能有效划分新郑市高标准农田建设的空间稳定差异性,为农田空间稳定性评价提供了新思路。

(2)从单因素评价结果来看,耕地的区位条件、耕作的便利程度、规划约束和生态控制生态位适宜度指数小于0.5的区域总面积分别占新郑市耕地总面积12.99%、5.42%、17.46%和0.52%,可以看出,新郑市耕地耕作的便利程度和生态控制对农田空间稳定性影响不大,制约新郑市高标准农田建设空间稳定性的主要因素是规划约束和耕地的区位条件。

(3)依据空间稳定性生态位适宜度指数,将新郑市高标准农田建设空间稳定性划分为稳定、较稳定、较不稳定和不稳定4个等级,分别占全市耕地总面积的53.52%、16.76%、7.67%和22.05%,稳定性等级客观反映了耕地被建设占用和被生态破坏的可能性,因此,为保障农田的永久稳定性,高标准农田建设项目应尽量安排在稳定区域和较稳定区域。