香港生态空间用途管制经验及启示

■ 夏 欢/杨耀森

(深圳市规划国土发展研究中心,广东 深圳 518040)

0 引言

党的十八大、十九大将生态环境保护上升为基本国策[1],各地陆续通过划定生态保护红线、城市开发边界等方式限制城市蔓延、保护生态空间。生态空间内不是“无人区”,仍然存在部分现状建设用地以及新增建设行为,需要进行规划和引导。然而现有的空间管制规则主要是针对建成区,生态空间划定后,亟需结合生态保护的需要建立非建成区的空间管制规则。2017年,国土资源部出台《自然生态空间用途管制办法(试行)》,提出对生态空间依法实行区域准入和用途管控,对生态保护红线原则上按照禁止开发区域的要求进行管理,对生态保护红线外的生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理[2]。但是如何确定项目准入范围,如何建立生态空间的规划管控和审批制度,以及如何协调生态保护和发展的关系、公共利益和原有私人物权的关系等,仍有待探索。

香港人口密度极高、土地利用强度极大、土地资源极为稀缺,但是在发展过程中极其注意生态环境和物种多样性保护,采取了多项积极措施,取得了良好的效果,约有76%的土地空间仍为未开发的生态空间。研究香港生态空间管理的相关制度和政策,对于建立大陆地区生态空间用途管制制度大有裨益。

1 香港生态空间用途管制主要经验和做法

1.1 注重立法,以法治保护生态环境

法律是香港在社会治理方面的重要武器,在生态保护方面也不例外。香港生态保护相关法律众多,直接相关的包括《郊野公园条例》《林区及郊区条例》《城市规划条例》《环境影响评估条例》《野生动物保护条例》《保护濒危动植物物种条例》等。可以说,香港生态空间的划定依据法律,管理生态空间的权力来源于法律,土地利用行为受法律约束,违反生态保护相关法律和规划的行为均将受到相关部门的严格检控。同时,香港社会的法治环境以及市民良好的法治素养,为生态环境起到了保驾护航的作用。

1.2 分类管制,划分多种生态功能区

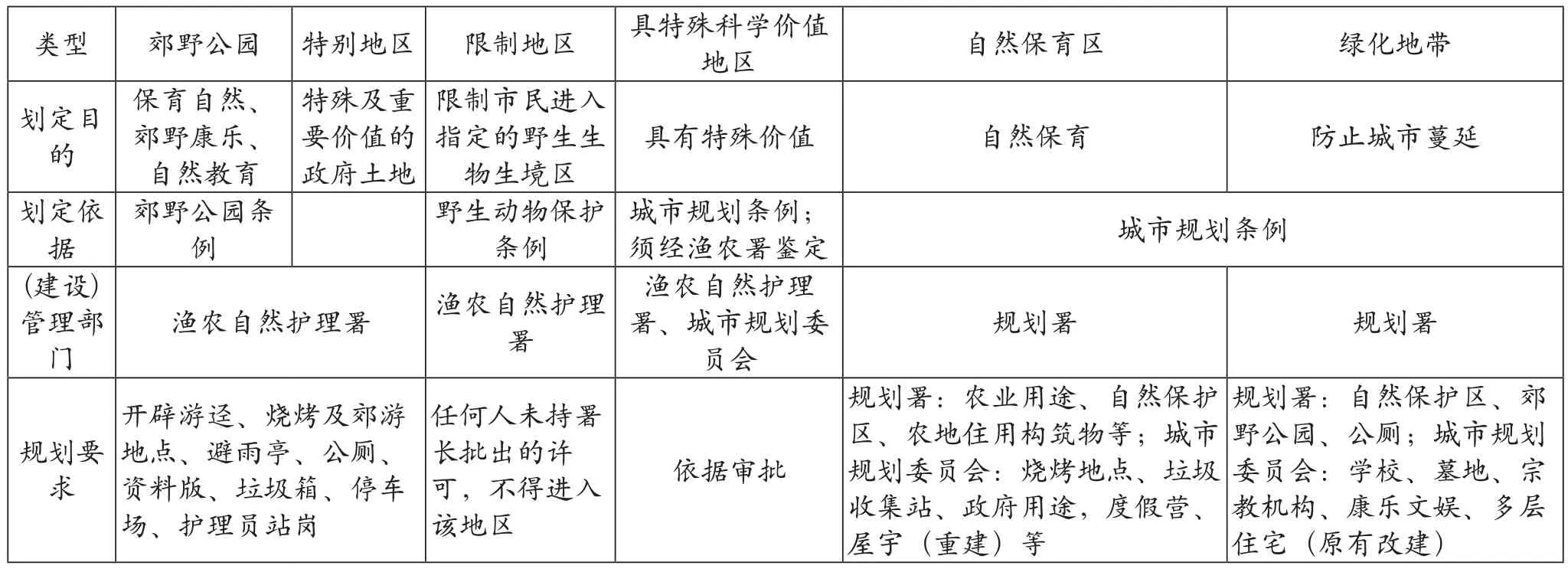

香港的生态空间并非“一刀切”式管理,而是根据保护对象、方式等不同,划分为郊野公园、特别地区、限制地区、自然保护区、绿化地带、具特殊科学价值地点等多种类型[3],这些空间依据不同的法律分别由不同的政府部门划定和管理。根据保护对象不同,可以分为两类:一类是为了物种保护,如限制地区,主要是为保护特定的野生动物而划定的限制市民进入的空间;另一类是为了生境保护,如郊野公园、特别地区、绿化地带等,主要为保护自然生态环境、避免城市开发建设破坏而划定。根据管理方式的不同,也分为两类:一类是由渔农自然护理署依据《郊野公园条例》等法律直接划定和管理的空间,如郊野公园、特别地区、限制地区等;另一类是由规划署依托法定图则管理的空间,如绿化地带等[4]。法定图则范围内,若存在郊野公园、特别地区、限制地区等依法划定的生态空间,规划署将在法定图则或其他政府内部规划图则上标注,确保渔农署与规划署在管理范围上的衔接,避免规划冲突与矛盾问题。

不同生态空间在利用要求、建设限制程度等方面存在差异。其中,郊野公园、特别地区、限制地区因受到法律的直接管制,生态保护最为严格、空间利用限制级别最高;绿化地带等则可随着城市的发展而进行一定的开发建设,生态保护限制相对较弱。通过实施分类治理,在保证生态空间刚性管制的同时,兼顾了城市发展的空间需求。

1.3 规划管控,严格限制准入功能和强度

依据法定图则管理的空间,通过法定图则、《香港规划相关标准与准则》等约定生态空间的规划控制要求;郊野公园等依据法律直接划定的空间,由《郊野公园条例》等法律规章直接约定其利用要求。香港生态空间一般情况下不允许进行开发,只在有限情况下允许少量与生态环境不相抵触的发展,具体空间管控要求详见表1。有可能在生态空间内发展的用途主要包括三类:一是管理生态资源所必须的以及与市民旅游休憩相关的必要设施,这类是生态空间内最有可能获得批准的用途;二是私人土地及已批租土地的改扩建,这类土地地契中约定的权利不因纳入生态空间而受到影响,在经评估认定对生态环境无影响的情况下依然可允许其重建或加改建,但是改造强度受到管制,容积率不得超过法定图则公示之日的现状容积率;三是道路、污水处理设施等城市基础设施,这类项目同样需要环境影响评估,且极少获得审批通过。

1.4 严格审批,规范建设项目准入流程

由渔农署管理的郊野公园及特别地区等内的建设申请,由地政署直接征求渔农署意见,无需经过规划署或城市规划委员会审批,渔农署经过严格的环境影响评估和论证,充分考虑工程性质、必要性、其他选址方案、土地类别、对自然生态景观和游客的影响、修复的建议及可行性等因素,只有在确保是唯一选址方案且对生态环境无破坏的情况下才可能允许建设[6]。依托法定图则管理的绿化地带、自然保护区等内的建设申请,由地政署征求规划署意见,但是规划署能够批准的范围仅限于生态保护、农业等极为有限的用途,大多数用途需进一步提交城市规划委员会这一更高级别的法定机构审批。

表1 香港各类生态空间基本情况[5]

1.5 协同管理,将对抗转化为合作

围绕香港生态空间保护和发展的天平到底向哪边倾斜,政府、环保社会团体、原权利人、开发公司等之间也曾进行了多年博弈[4],单方面强调开发放弃保育,抑或加强保育限制发展,均只会导致双输的局面。为了更有效地保护私人土地上具有重要生态价值的地点,2005年,香港出台了新自然保育政策,旨在以更可持续的方式管理生态空间。其核心是划定了沙螺洞、大蠔等12个须优先加强保育地点,并针对这些地点制定了管理协议计划和公私营界别合作计划两项政策,这两项政策变直接管制为共同合作,以互利共赢的理念推进生态保护。

在管理协议计划下,非营利组织可以向环境及自然保育基金申请拨款,并与原权利人订立管理协议,通过向原权利人提供经济诱因,换取其合作,共同促进有关地点的自然保育工作。在该计划中,有两个关键力量:一是政府资助。香港政府专门成立了环境及自然保育基金,陆续从财政拨款共67.35亿元,用于支持纳入管理协议计划的项目,保护项目内的土地发展权。二是非营利组织的介入。非营利组织根据每个项目的具体情况针对性地制定管理措施,一般会包括以经济补偿换取原权利人在生态保护上的合作、开展项目范围内的生态监测和保育、基础设施改善、社区环境营造和特色文化打造、活动组织与社区推广、旅游等产业植入与居民增收、公众教育等,推动实现项目范围内经济、文化与环境三方共赢。目前已有后海湾、塱原、荔枝窝等5个项目纳入管理协议计划并开始实施。

在公私营界别合作计划下,对于须优先加强保育的地点或其他有高生态价值的私人土地,政府允许项目倡导人在生态较不易受破坏的部分进行发展,但发展规模须经审批部门同意,同时项目倡议人须负责长期保育和管理该地点生态较易受破坏的其余部分。目前共有6个项目申请了该计划,但均尚未通过审批,实施机制仍在探索之中[7]。

1.6 多元共治,充分调动社会力量参与

香港在生态保育过程中,极其注重提高市民的生态保育意识,努力将生态保育上升为社会共识。一方面,积极邀请社会力量共同参与生态保护的公共决策,组织官方人员和非官方人员(主要为学者、民间团体代表、地区代表等)共同成立咨询团体——郊野公园及海岸公园委员会,就涉及郊野公园的政策和建设申请提出专业、独立的意见,对于委员会提出的意见,政府部门一般会听取;另一方面,在生态相关工作过程中注重加强生态宣传和生态教育,经过多年的宣传教育,目前市民对生态环境保护也有较高的积极性,自发成立了香港观鸟会、长春社等一批社会公益环保组织,企业和协会还成立了乡郊基金、赛马会基金等一批社会公益基金,这些组织通过资金支持、政策监督等多种形式积极参与环境保护。

2 对大陆生态空间用途管制的启示和借鉴

为加快建立大陆生态空间用途管制制度,推进生态空间保护和适度利用,香港生态保育工作有以下几方面经验值得借鉴。

2.1 加强立法

在城市化快速发展的背景下,生态空间保护,不仅要约束原土地权利人、开发商的建设欲望,更需要约束地方政府的发展冲动。必须将生态环境保护上升到立法层面,从生态空间的规划、建设、保护等环节建章立制,明确生态保护的底线和刚性内容,以法律和制度来保护生态空间,提高生态保护的强制性和约束力。

2.2 建立统一的生态空间管理机构

生态空间内建设用地、林地、草地、河流、湖泊等不同类型的用地,分散由规划、国土、水务、城管等不同部门管理,不利于整体规划和统一管理。建议借鉴香港渔农自然护理署机构设置经验,成立专门机构,统一履行生态空间,尤其是作为生态底线区的生态保护红线内的规划、审批、保护、监管、执法等职能;同时,改变以发展为导向的部门考核机制,建立以生态保护为导向的部门绩效考核体系,确保生态保护责任主体明确、目标清晰。

2.3 实施生态空间分级分类管制

不同生态空间在生态功能重要性、土地利用现状情况、产业基础、区位等方面存在差异,在管制策略上也应有所区分。建议结合生态资源现状情况、总量目标等,实施生态空间分级管理,兼顾生态保护的刚性和未来城市发展的用地需求。同时,对于不同级、不同类的生态空间,按照“生态优先、兼顾发展、尊重产权、配套完善”的原则,制定差异化的总量控制、规划管控、产业引导策略。对于重要、敏感的生态功能区,如作为底线区的生态红线内,除为开展环境保护和修复所必须的公共服务和基础配套设施以外,严格限制新增建设,现状建筑物、构筑物应逐步清退;对于一般生态功能区,可适度发展与环境相容的运动休闲、科普教育等设施,在保证生态质量不下降的前提下,实现生态效益、经济效益、社会效益、文化效益等综合效益的最大化。此外,为加强规划融合,建议将重要、敏感的生态功能区以立法形式明确范围,作为其他类型规划编制的前提,避免开发性规划突破重要生态功能区。

2.4 探索建立生态空间用途管制制度

建议结合生态保护需要,建立一套区别于一般建成区的规划、建设、管理制度体系。一方面,按照绿色、低碳、低冲击的方向,围绕规划编制、城市设计、建筑设计等建立一整套空间利用的标准和规范,指导生态空间保护和利用。例如,在利用强度上,生态空间内应坚持减量化原则,确保存量改造等容积率不超过现状容积率;在建筑管理上,推广绿色建筑,尽量就地取材,按照节地、节能、节水、节材的原则,促进建筑与环境的和谐共生。另一方面,加快建立一套比建设用地审批管理更为严格的生态空间审批制度,明确用途转换的原则和标准,提高用地审批决策层级和公开程度,审慎控制项目准入。此外,加快建立市场化、多元化的生态补偿机制,明确生态空间权益内涵和标准,发挥政府财政资金的撬动作用,创新生态补偿资金来源和补偿机制,更好地保护生态空间发展权。

2.5 健全公众参与机制

专家和社会公众是生态空间保护的重要力量。应健全公众参与机制,引导各方社会力量参与生态空间的政策制定、规划编制、保护监督等工作。充分发挥专家学者的顾问和引导作用,大力培育多种形式的非营利组织,有效发挥非营利组织的润滑、纽带作用,形成多元参与、协同共治的局面,避免政府部门与土地权利人的单方面直接冲突,提高决策的科学性和可实施性。