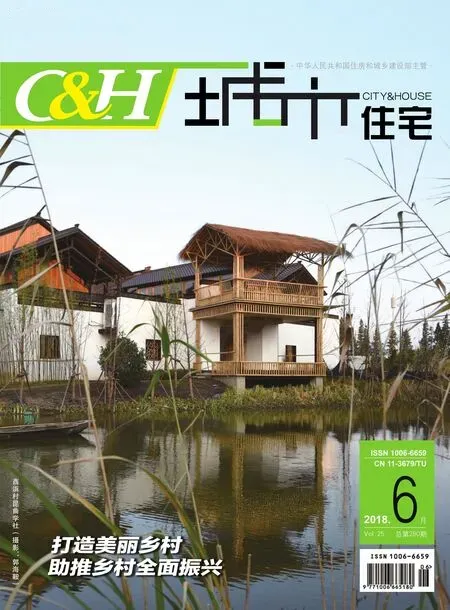

美丽乡村传统风貌与环境整治提升规划研究

——以北京大兴区赵县营村为例

文/中国城市建设研究院有限公司 李 坤

中国建筑设计研究院城镇规划院 李 冰

美丽乡村规划应遵循传统营造理念,合理利用村庄地形地貌和历史文化资源,协调好整体风貌与周边山、水、林、田等重要自然景观资源的关系,构建有机交融的空间关系,塑造富有乡土特色的村庄风貌。

1 村庄概况

赵县营村位于北京市大兴区长子营镇西北部,距大兴新城约20km,村域总面积246.02hm2,大部分为冲积平原,地势平坦。村域耕地面积充足,有农田、菜田和果园等。全村户籍人口1424人,其中农业人口约1064人。主要收入来源是农业种植、外出打工和土地租金。年轻劳动力以在大兴新城和亦庄开发区等地外出劳务为主。村内建设用地较集中,现状建设用地面积共计41.59hm2,以村民住宅用地和村庄产业用地为主。

赵县营村是典型的平原型村庄,路网相互交错,自然肌理与周边环境和谐共生。建筑风格相对统一,建材种类选择不尽相同,墙体材料以普通烧结红砖为主,屋顶为传统坡屋顶,红色混凝土瓦面与墙体红砖相宜得彰,村庄整体色彩基调较统一。

2 建筑风貌控制与整治提升

2.1 现状建筑风貌分析

1)20世纪90年代前老建筑 多为砖木结构,老建筑在村中保留较少,结构安全性差,功能单一,与村民的生活方式、习俗、审美观念有密切联系,较好记录了村庄成长过程。

2)2000年前后建筑 多为砖混结构,该时期建筑风貌保持良好且相对突出,以红砖墙体陶瓷瓦坡屋顶形式的四合院为主,屋脊山墙采用传统装饰构件,部分建筑立面被抹灰整改,建筑内院的立面、院墙、院门为近期改建,风格相对混乱,该时期建筑为村内现存主要建筑。

3)2010年前后建筑 也多为砖混结构,新建民宅立面材质杂乱,主要集中在村庄西侧,以居住功能为主,为红瓦坡屋顶且墙体多贴瓷砖,与村庄整体风貌不协调(见图1)。

图1 现状建筑风貌分析

2.2 建筑风貌整治提升

1)总体思路:①风貌延续 规划延续村庄现状整体风貌,通过功能更新完善提升村民生活品质;②整旧如旧 充分尊重现状,通过改造使建筑在形式上与村庄整体风貌保持统一,在功能上宜居现代;③新建协调 新建建筑色彩和材质与村庄原有建筑协调,重点突出村庄传统建筑符号。

2)整治内容:①安全性 对闲置、结构受损不严重的老建筑在排除建筑安全隐患后加固修复,通过整治解决屋面、墙面的漏水问题;②功能性 对闲置建筑相关用房进行功能置换,满足现代生活需求并合理利用;③风貌性 对与整体风貌不协调的建筑应根据具体情况整改,采取清洁粉刷措施改造对村庄风貌影响不大的建筑立面。

2.3 建筑风貌整治提升与控制引导策略

2.3.1 建筑分类改造策略

1)20世纪90年代前老建筑 排除闲置建筑安全隐患后采用加固修复、扩建、立面清洁、优化室内等方式打造风情客栈,利用传统手工作坊增加当地居民收入,立面杜绝采用粗糙劣质的刷白遮盖建筑的历史印记(见图2)。

图2 20世纪90年代前老建筑改造示意

2)2000年前后建筑 对建筑外立面只做简单抹灰的民宅可清洗去除抹灰还原旧有建筑立面,不易去除的可用仿砖涂料或仿红砖瓷砖加以装饰,院门采用传统实木拼接门(见图3)。

图3 2000年前后建筑改造示意

3)2010年前后建筑 应用传统方式将其改造成具有乡村特色的民居,外墙瓷砖立面可采用传统披檐、构件等形式弱化现代感,向传统靠拢,与整体村貌统一(见图4)。

2.3.2 建筑构件改造策略

1)墙体 考虑当地普遍做法和村民经济实力,墙体建议以空心砖替代普通砖,降低黏土用量及环境、经济成本,保留石料、木材等地方传统建材;禁止采用釉面砖、纯色彩钢瓦、水泥墙面等与传统风貌不协调的材料;对建筑外立面仅做喷涂抹灰的民宅可清洗去除抹灰还原旧有建筑立面;对建筑外立面已做外保温的民宅,外墙可喷涂仿砖涂料或贴仿红砖瓷砖解决整体风貌混乱的现象;路外贴瓷砖的建筑立面可通过传统披檐、构件等形式弱化现代感,向传统靠拢并与整体村貌统一(见图5)。

2)门窗 院门采用青砖红砖砌筑如意门或墙垣式门,门框门板采用传统实木拼接门,选用木格栅玻璃窗,经营性商业建筑可局部使用玻璃幕墙(见图6)。

3)屋顶 屋面材质建议选用水泥类瓦或陶瓷瓦等高分子复合型瓦材逐步替代传统混凝土瓦以节约资源。将新建建筑的平屋顶及彩钢瓦屋顶整改为传统红色陶瓷瓦坡屋顶,增加建筑传统构件,使其与村庄整体建筑风貌统一(见图7)。

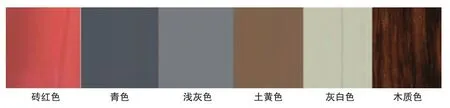

4)颜色控制 如图8所示,以红、白、青、灰为建筑主色,选材以传统红砖红瓦为基调,尽量选择与红色相近色系的材质,辅助色系以暖灰、浅黄等自然材质色系为主,禁止选用洋红、蓝、紫等跳跃色系材质。村庄总体建筑色彩配比为:本地建材色彩占80%,现代建材色彩占15%,自选色彩占5%。

5)高度控制 新建、改建建筑的高度原则上不超过7m,建筑层数不超过2层。建筑与街道高宽比、主街建筑高度与街宽比宜约1:1;次街建筑高度与街宽比宜约2:1;巷道建筑高度与街宽比宜约2:1~6:1。

2.3.3 民居改造策略

图4 2010年前后建筑改造示意

图5 墙体改造策略

图6 门窗改造策略

图7 屋顶改造策略

图8 村庄总体建筑色彩选用

赵县营村部分民居为2010年前后修建,多为坡屋顶、砖混结构且仿照传统建筑样式的民居,具有一定的传统建筑特色,但外立面大量使用瓷砖等现代材料,形态和风格缺乏指导与规范。本项目选取2010年建设的1个具有代表性的房屋进行改造设计,在满足自住需求的同时,为未来对外经营预留条件。

1)民居现状 此民居位于赵县营村主要街道旁,为红砖坡顶仿四合院建筑,两侧厢房立面采用红砖,院内外立面采用瓷砖,门窗皆为塑钢推拉窗,现居5口人,有以下改造需求:增加卧室;储藏室过多;卫生间设置过远,老人上厕所不方便;厨房、餐厅离客厅过远(见图9)。

3)具体策略 ①平面布置 正房改造为2间卧室、厨房、餐厅、卫生间,西厢房改造为2间卧室和1个客厅、2个卫生间和1个储藏间,东厢房改造为1个卧室、1个书房、1个客厅和1个卫生间(见图10);②立面设计 立面设计沿袭传统民居风貌,采用新材料及新工艺改良优化,原建筑立面仅做修复性改造,维持原有结构及建筑材料,保留体现历史风貌特色的围墙、门头、砖雕影壁,新建部分沿用传统木结构,屋面采用相同形制的红瓦,外墙通过红砖青砖混合搭配,利用材料自身特点设计出独特立面,给建筑外观带来丰富的光影效果,强化立面的递变层次和视觉效果(见图11,12)。

3 景观风貌控制与整治提升

3.1 景观风貌现状分析

通过现场调研,对赵县营村主要景观问题进行分类,即村缘界面、田缘界面、街巷空间、公共空间和水系空间,对上述“2界面3空间”现状进行重点分析,改善提升不足之处,完善利用优势之处,以辅助整治工作落地实施。

图9 民居现状

图10 民居改造平面前后对比

图11 民居立面改造效果

图12 民居建筑改造效果

3.1.1 景观风貌优势

赵县营村庄路面条件较好,行道树树形及长势良好,村缘有绿化空间,可给村缘界面整治提供实施空间;农田规整、集中且面积大,有利于形成独特的农业景观;村内主干路两侧绿化空间较大,具备良好的提升条件;民居建筑整齐,街边有散落的废弃农具可供收集利用;村中心2组厂房正待拆除,可作为公共绿地及停车场;公共服务设施周围有较大公共空间,整治提升的场地条件良好;现状凤河整治后的河岸有较大景观空间,可打造成村庄北侧的水岸花园。

3.1.2 景观风貌劣势

村口标识缺乏特色,标示性不强;绿化层次不足,村庄围栏外露,整体观感差;田间路边行道树杂乱,树形及长势较差;街巷空间缺乏特色;绿化层次不足,绿地形式及空间划分杂乱;次干路及宅间路缺少绿化且杂物较多;路面损坏情况严重需重点整治;缺少集中公共绿地,公共建筑周边空间景观效果差,场地处理简单;凤河两岸堆砌物较多,沿河区域基本处于半封闭状态,缺少沿河水系景观。

3.2 景观风貌整治提升策略

3.2.1 村缘界面

1)村口沿线 作为村庄重要的形象展示窗口,村口沿线应重点提升景观效果,以植物绿化景观为主,利用路边空间增加种植层次,使其在美化村庄外立面的同时兼顾隔离滞尘,植物采用易生易养的乡土树种,以落叶乔木为主,以常绿乔木及花灌木(旱柳、千头椿、油松、西府海棠、山杏、丁香)为辅。村口标识结合绿化景观设置,选用天然料石砌筑,加入农耕文化符号以体现村庄特色。

她不回应我,起身在我的房间看了一圈,她在我男朋友的照片前停住,回头看着我说,这是你男朋友?我点头说是。

2)村庄沿线 除村口外村庄其他沿线界面可通过环村林带发挥防风固沙、保护农田、改善环境、美化村庄的功能。将长势弱或有病虫害的树木移除,保留长势良好的树木,建议采用4~8行、6~12m宽的窄林带,其优点是占地少、消耗水分少、生长稳定和防护效果好。林带采用乔木,边缘增添灌木。林带树种宜选择树干高大、速生成材且抗性强的杨树、柳树、刺槐、侧柏、泡桐、核桃、柿树、紫穗槐、黄栌等。

3)田缘界面 田缘界面处理方式与环村林带类似,目的为防风固沙、保护农田、提升村庄外部农田景观效果。现状树需筛选后利用,将长势弱或有病虫害的树木移除,保留长势良好的树木。林带宽度可根据路边空间调整,以1~3行落叶乔木为主,农田与道路间的非生产区域可撒播野花地被组合以丰富田间色彩。树种宜选择北京地区田间常有的高大乔木树种,如刺槐、毛白杨(雄株)、旱柳等。

3.2.2 街巷空间

1)主干路及次干路 村庄主干路和次干路两侧提升空间较大,现状花池观感较差需拆除后统一规划。现状主干路宽6~7m,次干路宽5m,可局部设置单边停车位。现状道路与宅基地间的绿地宽度为3~5m,可丰富其绿化层次打造优美自然的村庄沿街景观。在街头设置小型休憩区作为邻里共享交流空间,与花池结合采用坐凳围合方式,强化周边种植效果,增加花灌木及多年生花卉植物,点缀保存完好的废弃农具作为特色景观小品(见图13)。沿街行道树选择白蜡、千头椿、法桐等,小乔木选择玉兰、海棠、山楂等,花灌木选择丁香、紫薇、木槿等,尽量减少绿篱修剪次数以降低养护难度。

2)宅间路 村庄宅间路宽约4m,与宅基地间无绿化,改造策略如下:①排水沟 雨水管线入地,局部设置雨水口;②建筑散水 改为暗散水形式并增加种植池;③室外卫生间 随建筑改造移入院内,原位置设化粪池,化粪池盖板上可铺装作为非机动车停车位;④宅前屋后的种植 以低矮花灌木、爬藤植物及花卉为主,也可栽植开花小乔木,如玉兰、海棠、山楂、石榴等,花灌木及攀缘植物可选择丁香、紫薇、紫藤等,村民可根据喜好自行选择花卉,鼓励村民参与家园美化(见图14)。

3.2.3 公共空间

图13 村庄主干路规划效果

图14 村庄宅间路改造前后对比

1)公建围合空间 改造完善公建周边的健身场地和儿童活动场地,从铺装及绿化入手,场地与主路及建筑间需留出不小于2m的绿化以软化场地与外部路的衔接界面。场地内铺装材料以混凝土透水砖为主,儿童活动区需铺设塑胶安全地垫。丰富种植层次,兼顾季相色彩变化,常绿乔木与落叶乔木栽植比控制在2:7~3:8。落叶乔木选择遮荫效果较好的高大乔木,如国槐、白蜡、旱柳、元宝枫等;常绿乔木选择龙柏、白皮松等;花灌木选择丁香、紫薇、榆叶梅、木槿等。

2)公共绿地 公共绿地以小型游园形式满足村民休闲健身需求,兼具一定宣传展示功能,内设文化广场、林荫健身场地、儿童活动场地。场地铺地材料以混凝土透水砖为主,文化广场铺地材料可选择芝麻白、芝麻灰等常见石材,儿童活动区需铺设塑胶安全地垫。丰富种植层次,兼顾季相色彩变化,常绿乔木与落叶乔木栽植比例控制在2:7~3:8;以乡土树种为骨干树种,如刺槐、旱柳等,休闲场地周边及沿街空间可选择元宝枫、银杏等秋色叶树种,丰富季相色彩;常绿乔木可选择龙柏、白皮松等;开花小乔木可选择玉兰、海棠、樱花等;花灌木可选择丁香、紫薇、榆叶梅、木槿等。

3)水系空间(凤河沿岸) 凤河沿岸治理完成后可打造为村庄水岸花园,利用河岸与村庄间的绿化空间,适当设置园路及小型休憩场地,沿河岸配置丰富植物,营造亲水步行空间,充分利用滨水优势设置开敞空间,提升村庄的空间活力。

3.2.4 村庄空间环境节点范例

图15 公共绿地设计平面及效果

公共绿地设计如图15所示,腾退用地位于村中心2条主街交叉口,作为村庄公共休闲绿地,以小型游园形式满足村民休闲健身需求,兼具一定宣传展示功能:①文化广场临街设置,西北侧设文化墙以展示农耕文化等村庄特色,场地可开展舞蹈、晨练等活动;②廊架广场 位置安静,为静态休闲空间,可作为棋牌、邻里交流场地;③儿童活动场地 设置中小型儿童游乐设施,地面材料选择颜色丰富的安全塑胶;④林荫健身场地 场地与主街、民居间用绿化带隔离,集中设置健身器械,场地四周设置休闲坐凳,打造独立安静的健身休闲空间。

4 结语

按照“十九大”报告提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总体要求,赵县营村切实落实了“疏解整治促提升”行动。通过整治建筑风貌、街巷环境及塑造绿化景观,实现村容村貌普遍改善和环境品质有效提升,形成生态宜居的乡村空间;改善村民生产生活条件,保护传统村落和生态文明,发挥自然山水优势和民俗文化特色,传承历史文化和地域文化,优化乡村空间布局,凸显村庄秩序,使其与山水格局、自然环境融合;全面提升管理水平,在疏解整治中实现更高水平发展;保护乡村历史文化资源,修复乡村特色风貌,处理好村庄与环境的关系,让居民“望得见山、看得见水、记得住乡愁”。