美丽乡村建设中的乡土特色营造与保护

——以乌兰浩特白音哈达村为例

文/中国城市建设研究院有限公司 张坦坦

1 乡土特色解读

“乡土”在古汉语解释中为故土、故乡、本地及本土之意。“特色”是一个事物显著不同于其他事物的风格或形式。乡土特色即指本乡本土最本质的特色,是特定地区范围内的自然和人文体现,是一个地区不同于其他地区最显著的特征,既包括空间形态的物质又包括非空间形态的精神。

乡土特色在空间层面通常表现为具有一定特色的景观风貌,即在特定自然环境条件和历史文化影响下形成的空间景象关系。我国乡村景观源于不同的自然环境、风土民情、文脉传统、生活习惯等,加之宗教信仰、宗族体制、文化心理等因素影响而呈现出丰富多彩的乡村聚落景观意向。村庄在不同的历史条件、自然环境及人文环境下形成了类型丰富的文化遗存,既包括建筑、遗迹等物质文化,又包括民俗、技艺等非物质文化,这是乡村特色得以保持的重要因素,所以乡土特色包括乡土景观风貌和乡土文化2方面的内涵。

2 乡土景观风貌营造

2.1 乡土景观风貌构成

完整的乡村景观体系由物质环境及非物质环境要素以一定的空间关系共同组成。这些要素在乡村聚落内呈现的一系列与人类聚居活动有关的景观特征即乡土景观风貌,涉及乡村的生产、生活、生态3个层面,在空间上表现为自然景观和乡村聚落景观。

1)自然景观 以维护区域生态安全格局及农业生产为主要功能,主要包括山体、森林、河流、湖泊、湿地、滩涂等自然要素及农田、果园、牧场、渔塘、农田灌概渠网等半自然要素。

2)乡村聚落景观 以人类生产生活和传承地域民俗文化为主要功能,主要包括乡村聚落内的绿化种植、活动场地、硬质铺装、环境小品等园林景观要素及建筑肌理、布局形态、装饰细节等建筑景观要素。

2.2 乡土景观风貌营造原则

1)生态完整性原则 保护景观生态格局的完整性和生态肌理的延续性,严格控制生产建设活动对山水格局、地形地貌的破坏或影响,统筹考虑三生(生产、生活及生态)空间的融合;协调村庄与周边环境的图底关系,结合环境保护和旅游发展的需要合理控制旅游开发强度,使旅游设施的风格、体量与环境相协调,实现“居住在林中、生产在绿中、生活在景中”的乡村生态格局。

2)城乡差异性原则 参照乡村的民俗文化、地形地貌、环境植被等地域特点进行村庄形态设计,在充分尊重文化传统、自然环境的基础上,打造区别于城市的景观风貌。

3)经济适用性原则 通过乡村绿化,将生态效益和经济效益结合,在乡村建设中充分保护和利用现有树木和植被,优先选择成本低、适应性强的本土树种及花草,兼顾农林经济发展,在美化乡村的同时使绿化成为农民致富的重要途径之一。

4)乡土和谐性原则 保持乡村聚落景观的本土性和原生性,体现和谐自然的地域特色。建设中注重运用乡土材料,合理控制人工景观风格及体量,与村庄整体环境协调,在建筑形态和空间节点的营造上充分利用乡土元素,促进乡土文化和谐永续发展。

2.3 乡土景观风貌营造类型

村庄呈现的景观风貌与其建设模式密不可分,不同建设模式的村庄应采取不同的景观风貌营造策略,使村庄人居环境、文化传承与经济发展需求相适应。目前我国的乡村建设类型主要包括保留保护型、改造扩建型和新建型,其村庄特征、建设模式及景观风貌营造要点如表1所示。

3 乡土文化保护

3.1 乡土文化的提炼

保护村庄乡土特色应从地域性、历史性、文化性及村落格局等方面提炼乡村文化遗产特色。

1)地域性 指村庄代表的地域范围和地貌特征,如水乡、山城、草原等,不同地域孕育了不同民族,可从中提炼出鲜明的民族特色和景观特色。

2)历史性 指村庄在一定历史时期内对区域社会发展所负担的职能分工起到的历史作用,如重大历史事件发生地、革命政权机关驻地及商业物资集散地等都反映了村庄的历史性,可从中提炼出历史性和纪念性乡土特色。

3)文化性 指村庄建筑布局和景观风貌反映出的文化内涵,如商业文化、防御文化、民俗文化、名人文化等。

4)村落格局 是村庄建设发展及历史变迁的真实写照,反映了村庄的规划建设思想,具有鲜明的识别性。

3.2 乡土文化保护原则

1)原真性原则 原真性是历史文化遗产的价值基础,是乡土特色保护的依据。村中古建筑因历史原因长久失修,遭到一定程度破坏,在修复中应做到最低限度干预,多使用原材料及传统技艺以保护古建筑的原真性。对一些非物质文化遗产应保护其原有文化内涵,杜绝伪文化、虚文化。

2)整体性原则 村庄保护强调空间格局与人文环境、行为的统一性和不可分割性,村庄的自然环境、聚落空间、非物质文化遗产共同组成了村庄的乡土特色,故在村庄保护中,须关注其组成要素与整体间的联系,既保护作为村庄发展背景的自然环境又保护村庄的历史文化、传统生活习俗、邻里关系等非物质文化遗产,以保持村庄风貌的完整协调性。

3)新老建筑协调原则 老建筑是村庄历史文化价值和传统风貌的核心所在,新建筑应在建筑体量、色彩、形式等方面与老建筑协调,保持和维护村庄所代表的一定历史时期建筑风貌的主要特征,使乡土特色得以保护和延续。

4)保护与发展互促原则 保护的目的是保证文化遗产不被破坏,为某一历史文化时期提供真实见证。但保护并非是静态保守的,应与当地经济发展结合,合理适度的旅游开发不仅不会对村庄造成破坏,还会对乡土特色的保护和展示起到促进作用。

3.3 乡土文化保护策略

1)分层次保护物质文化空间 划分区域环境、村落格局、历史建筑及文物古迹3个保护层次:区域环境保护应划定一定规模的山水田园等外部环境,严格控制对自然生态造成破坏的开发行为;保持自然景观格局完整性和视觉连续性,整治破坏景观视廊和山体天际线的建筑及构筑物;划分核心保护范围和建设控制地带,对空间布局和具体建筑提出相应的保护整治要求。

2)传承非物质文化 提高村民非物质文化遗产保护意识,通过采取喜闻乐见的形式对村民进行非物质文化遗产知识的普及和宣传;围绕特色非物质文化遗产进行挖掘、整理和旅游开发,以物质文化遗产作为载体激活非物质文化。

3)加强乡土治理 乡土文化具有重要的文化价值和经济价值,是乡村传统制度、知识系统、生活方式的集合。健康淳朴的乡土文化不仅可有效提升村民生活质量且能通过合理的产业化开发增加乡土文化产品、景观及体验的附加值,提高农民收益。优秀的乡土文化是农村文化的生长点,体现了社会主义新农村的软实力,乡风文明是宜居村镇建设的重要准则,宜居村镇建设应加强治理乡土文化,挖掘其在乡村发展中的多元价值。

4 实践项目

4.1 村庄概况

白音哈达村位于内蒙古兴安盟乌兰浩特市葛根庙镇西部,北距乌兰浩特市区20km,南距葛根庙镇15km,为浅山丘陵地貌。国道302从村庄东侧经过,是村庄对外联系的主要通道。村内总人口726人,其中蒙古族占99%以上。村内产业以种植业为主,主要种植水稻、玉米和绿豆。

4.2 乡土特色梳理

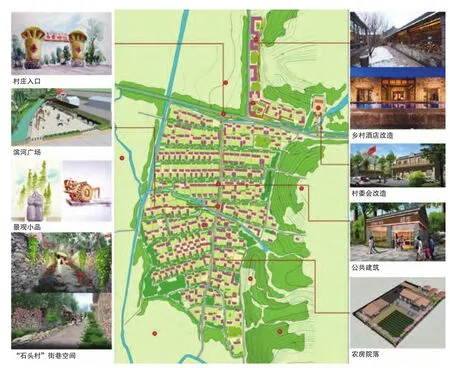

1)景观特色 ①自然景观 白音哈达村依山傍水,有丰富的林地、牧草地和耕地资源,生态环境良好,起伏的山岗、蜿蜒的溪水、斑驳的田野、葱郁的林木构成一幅田园山水画,极具观赏价值和旅游开发潜力;②村落景观 村庄现状建筑肌理完整,体现了村落生长过程,曲折的街巷与错落的建筑构成了宜人空间,院落石墙和木篱体现了淳朴的乡村韵味(见图1)。

2)人文特色 ①代表村庄起源的白音哈达石遗址保存完好,位于村庄东南部;②民族乐器四弦琴的说唱是当地村民特有的艺术表演形式;③白音哈达村有“长寿之乡”美誉,因民风淳朴、邻里和睦、生态良好而闻名(见图2)。

4.3 村庄类型界定

梳理村庄特色及现状条件发现白音哈达村具有良好的发展基础,包括保存完好的山水格局和自然景观、丰富的文化遗存和淳朴的乡土风貌,但同时发现村庄存在空间布局散乱、公共空间环境差、街道及河流缺乏景观性、农宅院落破旧、特色不突出等问题。综合村庄特点判断白音哈达村的建设模式介于保留保护型和改造扩建型之间,以保护和整治提升为重点。

图1 现状景观特色

图2 现状人文特色

4.4 乡土特色营造与保护对策

4.4.1 景观风貌营造

1)自然景观风貌 尊重原有山水格局,协调村庄与周边环境的图底关系;严格控制建设行为对地形的破坏,保证地形地貌的完整性和连续性;保护和修复村庄内的林地、农田、河道等田园景观,发挥其涵养水源等生态功能;拆除影响田园风貌和景观视廊的建筑及构筑物;结合当地水稻种植优势和特色,在村庄周边开展七彩稻米种植,打造别具一格的稻田景观,推动休闲观光、农事体验、婚纱摄影、艺术采风等旅游项目的开发。

2)园林景观风貌 绿化种植充分保护和利用现状古树名木,结合公共空间广植观赏性果木如杏树、梨树等,提升村庄文化内涵及景观观赏性,在村口、村委会、文化中心等公共区域栽植相对疏朗、色彩丰富的植物,绿化空间兼顾活动场所的功能;针对现状人文景观吸引力不足,增设人工景观并通过各类景观小品和构筑物突出景观节点的文化主题,入口景观体现农耕文化主题,采用具有当地特色的稻米或象征农耕文化的木犁作为雕塑原型,增加标识性和引导性;滨水景观展现蒙元文化和长寿村民俗文化,结合滨水空间设置敖包、文化景墙、石桥等景观小品,配置供人停留、休憩的座椅及健身设施,充分利用贯穿全村的水系打造一条汇集田园景观和人文风情的游线。

3)建筑景观风貌 如图3所示,沿用当地特色建造方式,以本地石材作为主要建材,在现状基础上加固整修,通过自然淳朴的手法打造体现本土风貌的“石头村”;保护和延续原有建筑肌理与格局,通过现状建筑评价,拆除整治危房及风貌不协调的建筑;修复及功能置换现状废弃的养牛场,将其改造为乡村酒店,在保留传统建筑风貌基础上增加住宿、餐饮、文化体验、购物等现代功能;新建公共建筑造型和材料与传统建筑风貌协调,建筑细部采用传统建造技艺,突出村庄文化底蕴;新建住宅形式应与现有住宅协调,以单层建筑为主,每户自成院落,建筑立面采用红砖红瓦,院墙采用灰色本地毛石,主街巷院墙增加教育性和宣传性标识,以提升村庄的文化品位、体现村庄的时代特征。

4.4.2 乡土文化保护

1)物质文化保护 白音哈达石遗址作为村庄重要的物质文化遗存,应维护其现有生态景观,保证该区域山体、植被等自然环境的完整性;选取村庄重要公共空间作为视线控制点,建立与白音哈达石的视线通廊,严格控制视线通廊内的建筑高度及风貌;在不影响整体风貌的前提下合理开发,增设旅游步道、标识、小品等。

2)非物质文化保护 充分挖掘白音哈达村现有的“四弦琴表演艺术”“长寿文化”并将其传承发扬;鼓励民间艺人及村民自发举行农闲文艺活动,编排民族音乐,打造乌兰浩特乡村音乐节;以“探寻长寿村秘密”为主题开发健康养生、绿色美食等旅游项目,在保护文化的同时推动产业升级。

4.4.3 乡土治理

1)依礼而制,净化乡村社会风气 乡村社会是文化和礼制传统结合而成的乡村共同体。当前因受到现代社会物质文明冲击,农村礼制有所瓦解,各类刑事犯罪、民事纠纷频发,社会不稳定性上升。借助乡土文化的意识形态依礼而制,通过曲艺、文艺表演等民俗活动及文化墙、宣传栏等环境设施的形式传播党和国家的政策、中华传统美德、健康向上的价值观,让主流文化占据乡村文化制高点,遏制不良习俗与封建迷信思想,有效净化乡村社会风气。

图3 村庄建筑风貌改造意向

2)保护乡土文化人才,培养“文化农民” 乡村有极丰富的非物质文化遗产,乡土艺人是非物质文化遗产的重要承载者和传播者,应深入发掘和保护乡土艺人,政策上大力支持,文化技能上大力扶持,同时着手建立乡土人才库,构建多元化乡土文化技能培训体系,通过培养、熏陶将农民塑造为乡土文化人,将乡土文化渗透到每一个体。

3)完善法制建设,注重公众参与 将乡土文化保护工作纳入法制轨道,加快健全相关法律,明确乡土文化保护的法律责任,完善村落格局形态、人居环境、空间风貌、精神信仰、生活习俗、民族特色、传统工艺等方面的法律内容。在保证居民生活正常、村庄可持续发展的前提下,使全体居民形成自觉保护乡土文化的意识,了解、掌握并尊重村民对乡村建设的要求、意见和建议,使村民成为乡土特色保护和营造的直接参与者。

5 结语

新时代美丽乡村建设是一个关乎农业、农村和农民发展的根本问题,包括农村产业、生态、文化建设等综合性内容。美丽乡村建设中的乡土特色研究并非单一议题,涵盖了空间、产业、社会、生态、文化等领域,如何使乡土特色回归并成为乡村振兴的动力,让村民“望得见山、看得见水、记得住乡愁”是摆在规划师面前具有划时代意义的重要任务。白音哈达村规划仅是在乡土特色研究道路上的初步探索,希望为乡土景观风貌营造、乡土文化保护与治理提供建设性思路。