基于建筑伦理的建筑设计价值观教育探析

文/中国建筑设计研究院有限公司 曹 洋 张 燕

1 当代中国建筑设计价值观迷失的伦理根源

文化环境的多元性与价值观混乱并不存在必然的因果关系,就如同不能将犹豫购买哪件商品归咎于商场提供的商品太多一样。对于购物,消费者的纠结心态源于自身缺乏选择标准。而价值取向的迷失是因社会大众普遍缺乏对多元文化价值的分辨能力。由此,问题出现:如何对价值进行价值判断?

从哲学角度,对事物(包括价值)的价值判断一般可从3个维度进行。

1)真 科学维度,用以判断事物的客观性。

2)善 伦理维度,用以判断事物的道德属性,或满足人类身心健康和符合社会整体及长远利益的能力。

3)美 审美维度,用以判断事物的美学价值,或给人带来精神愉悦的能力。

在3个维度中,科学维度具有强制性,以科学理性为依据,易判断事物的客观性。伦理维度具有一元性(尽管受相对主义、主观主义的挑战,“存在普世的伦理标准”仍是当代伦理学研究的主流认识),对伦理标准的内容如何界定始终存在争议,伦理学认为道德判断同样存在“真理”,就如同科学判断存在“真理”一样。但在判断一个行为道德与否的方法上存在分歧。在功利主义和义务论各自理论体系内部,对道德评判的方法也存在分歧。需强调,不同评价方法导致道德判断的多元现象与承认伦理标准的多元性是不同的概念。审美维度具有多元性,不同个体对同一事物的审美判断大相径庭。

任何一种建筑设计价值观都承认建筑设计的科学性,因此科学维度不能成为评价依据。建筑的审美价值常成为建筑设计中主观成分的载体,用以捍卫个人设计价值观的独立性,并为价值自由提供辩护,因此审美维度也宣告失效。实际上,以审美价值为挡箭牌的诡辩忽略了一个事实,即批评者的矛头并未指向形式,而是针对建筑形式背后的道德意义,这说明伦理维度具有价值评判能力。在众多关于建筑伦理的学术著作中,建筑伦理被或多或少地解释为“多元价值中最低要求的共同价值”,即价值底线。

由此,建筑设计价值观迷失的症结得以呈现,即当代中国建筑文化的伦理失语。

2 建筑设计价值观系统教育的缺失

当代我国职业建筑师的创作价值观迷失可归根于建筑教育的缺失。基于接受国内建筑学教育的经验,笔者认为,我国现行建筑学教育缺乏对学生设计价值观的系统培养和引导。

目前我国建筑学教育的一般模式为:本科以建筑设计为教育核心,硕士阶段建筑设计(或建筑技术)与建筑理论并重,博士阶段则以建筑理论为重点。从人才梯度培养角度,上述教育策略没有问题,但其输出人才的质量却存在天然缺陷。本科建筑教育的重工轻文使学生更关注“手头功夫”(或计算机绘图技术)的提升和“点子”的推陈出新,对当前纷繁的建筑流派,许多学生不清楚其历史渊源和批判意义,只注重外化的新颖形式和技术手段(建模手段),追求作业图面效果的“冲击力”,对建筑应回答的本质问题思考不足。大部分高校在硕士阶段加强了理论知识教育,但针对建筑设计、建筑价值、建筑评论等相关理论供给不足。对学生建筑价值观的引导一般渗透于导师指导的设计实践中。然而,教师水平、项目质量及学生的领悟能力等直接影响最终教学效果。因缺乏明确引导,学生很可能避重就轻、以偏概全地理解某种建筑思想,易被潮流影响,建筑价值观常处于迷茫状态。博士生通过长时间理论研习,对建筑历史及重要思想流派具有较全面、深刻认识,结合攻博期间的工程实践,大都形成稳定且相对正确的建筑价值观。但博士毕业生相对较少,且大多数博士生毕业后不会选择设计院就业,独立面对市场的能力尚显不足,得之不易的理性认识往往不能直接转化为辅助设计的实践力量。

为完善现行建筑教育对建筑价值观的引导,教育中加入一条建筑伦理教学主线非常重要。建筑伦理教育应定位于建筑设计与建筑理论之间,呈现一定梯度。本科建筑伦理教育应更注重实践,主要体现为基于伦理的建筑价值观引导。教学方式可结合建筑设计课程,教师除传授基本设计技能,还应帮助学生确立正确的建筑价值观。引入以建筑伦理为基础的设计价值观评价标准作为设计作业的评分标准,改变以往设计作业评分较主观的状况。硕士研究生培养可通过开设与建筑伦理相关的专业选修课程,或指导学生撰写毕业论文等教学方式,从理论层面进一步提升学生对建筑伦理的理解,使学生认识到面对多元的文化环境时确立以伦理为基础的价值底线具有重要意义。对博士研究生的培养应以建筑伦理学为研究方向,鼓励跨学科研究,通过开展国内外学术交流和指导学生撰写毕业论文,完善国内建筑伦理学的研究体系,以期建立我国自己的建筑伦理学术平台,尽快形成与西方平行的中国建筑学理论体系。通过建筑伦理教育主线的引入,建筑学毕业生不仅能具备良好的设计技能,还拥有清醒正确的建筑价值观。

建筑伦理教育目标并非要求学生强制接受某种设计价值观或方法论,而是帮助学生树立起建筑设计的基本立场,使之逐渐具备对多元建筑创作价值观进行判断并选择性接纳吸收的能力。

3 建筑教育的伦理基因

随着我国建筑师和学者逐步认识到建筑文化价值观的迷失现状,现行建筑教育体系已有建筑伦理的基因,只是其组织方式较松散,尚未形成体系。例如,崔院士近年来响应国家建设美丽乡村的号召,带领研究生走进乡村,实地考察,了解需求,精准设计,希望以优质的设计“以点带面”,逐步完成乡村的文化复兴和产业建设(见图1)。王澍希望通过教育重建当代中国本土建筑学,强调建筑实质在于满足人类最基本的生存需求,鼓励学生观察生活,以建筑实践解决实际问题。他还非常注重培养中国营造的哲匠传统:学生除了要学习设计,还要读《老子》《论语》《中庸》,对不同材料的实物感触及建造技术的亲手实践也是必修课(见图2)。李晓东将云南丽江玉湖小学作为研究与教学基地,带领学生现场学习设计与施工,并将课题定为用当地材料与资源营造新的教学环境,探讨建筑与地域文化的结合(见图3)。王路带领学生深入四川绵竹,身体力行地为灾区作贡献,他希望通过将研究、实践与教学结合,告诉学生保护村落文化遗产的重要性,传授从文化遗存中找寻设计灵感、联系传统与现代的设计方法(见图4)。诸如此类的教学实践不胜枚举。

图1 崔建筑作品——西浜村昆曲学社(摄影:郭海鞍)

几位建筑师的教育实践侧重点各不相同,但共同之处在于对建筑本质的持续发问。他们或直接面向市场,展示建筑师如何在与资本权力博弈中实现价值理想,或强调建筑与环境一体性及感受真实建造过程的重要性,或通过公益传达建筑的社会效能和价值,或强调建筑为抵抗全球城市环境同质化所应坚持的批判立场和实践态度。教育实践虽未涉及完整的建筑伦理价值建构,但有态度、有意义的教学项目却在不同指向上保证了学生建筑价值观的伦理正确性,学生在未来面临价值选择或形成自己价值观时或可因此不失基本的伦理底线。建筑伦理教育主线只是对建筑教育中伦理基因的梳理总结,并借助建筑伦理的视角形成理论体系,以期为建筑师类似教学实践提供明确定位。从根本上说,要想真正建立起建筑伦理的理论与教育体系,关键仍在于具有建筑价值观培养意识的实践者和教育家。

图2 王澍建筑作品——象山校区

图3 李晓东建筑作品——玉湖小学

4 基于建筑伦理的设计价值观评价标准

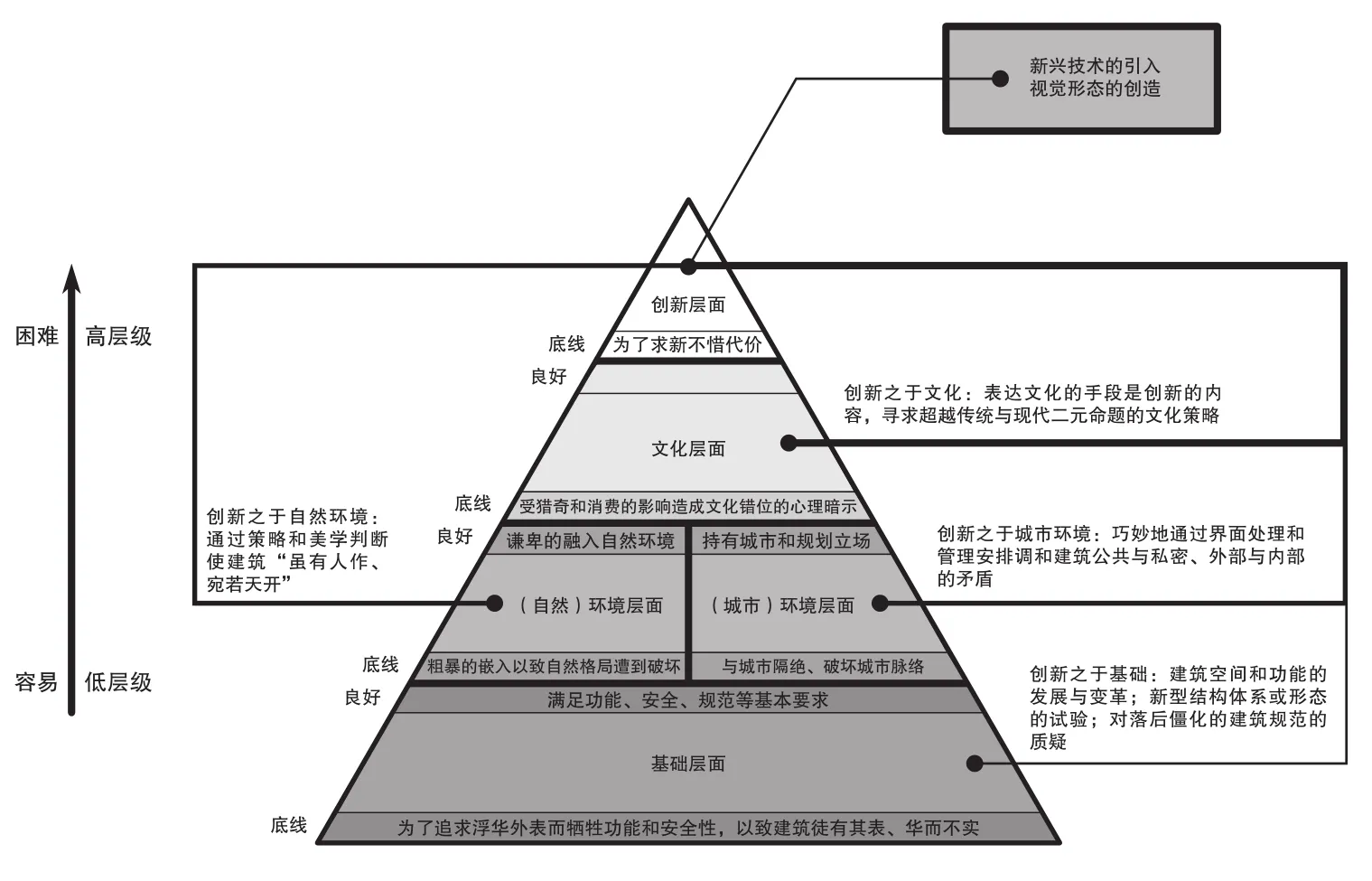

我国建筑界已出现许多关于重新树立建筑价值观的探讨。吴良镛先生曾指出:“失去建筑的一些基本准则,漠视中国文化,放弃对中国历史文化内涵的探索,显然是一种误解与迷茫。”我国许多建筑师之所以拘泥于国际建筑潮流的樊笼,就因为“失之于方向的不明确”;崔院士提出根植于在地环境(自然、文化、政治、经济、社会)的本土设计理论;王澍面对中国建筑传统全面崩溃的现实也提出“重建一种中国本土建筑学”的主张。多位建筑家大的价值观十分平和,且无过多个人色彩,所强调的内容大多是普适价值准则。基于近似同构的价值标准,其作品也呈现相近的叙事逻辑和批判立场。通过观察和总结其共通之处,对基于建筑伦理的建筑创作价值观评判标准进行概括,该标准应呈现一定梯度(见图5)。

1)基础层级 建筑应满足功能、安全、规范等基本硬性要求。

2)环境层级 建筑设计应考虑与周边城市或自然环境的关系。在城市环境中,建筑应具有一定的城市和规划立场,以丰富城市外部空间,提高城市空间的公平性;在自然环境中,建筑应保持谦卑、谨慎态度,尽量降低对良好自然格局的侵扰,使自身成为环境景观的一部分。

图4 王路建筑作品——毛坪村浙商希望小学

图5 建筑创作价值评判标准

3)文化层级 建筑应对当地文化有所回应,对文化遗产的挖掘和延续是建筑所应承担的历史使命,也是抵御全球化影响下城市环境特色缺失的重要手段。

4)创新层级 创新性是建筑价值评判的最高标准,而建筑创新又从上述3个层级出发。在基础层级,创新可源于对约定俗成的建筑功能或空间形态的变革或发展,也可源于对新型结构体系或形态的试验,或源于对僵化落后建筑规范的质疑和指正等;在环境层级,如何通过巧妙的界面处理和管理使建筑的公共与私密、外部与内部空间得到明确划分却又交融联系,如何通过技术策略和美学判断让建筑及其环境“虽由人作、宛若天开”等都是重要的创新所在;在文化层级,表达手段即为创新内容,除了符号的抽象引用和空间格局的模仿,是否还有其他超越传统与未来二元命题的文化策略可为建筑所用?此外,新兴建造技术、设计技术、项目管理技术的引入及前所未有的视觉形态创造也是建筑创新性的重要范畴。

根据上述建筑价值准则,可为每一层级的标准设置下限,越过下限的建筑设计是缺乏理性思考的,甚至是不道德的,应受到批判。

1)在基础层级,建筑可只做到功能合理、符合规范,但绝不能为追求浮华外表而牺牲功能和安全性。

2)在环境层级,建筑可遵循规划要求,循规蹈矩,但绝不可与城市隔绝,衍生消极的城市空间,制造新的城市问题和社会矛盾,也绝不可无视景观环境,粗暴嵌入会导致原有自然格局或城市脉络被破坏,无法修复。

3)在文化层级,建筑可只做国际通用的现代建造,但绝不可受猎奇心理和消费主义蛊惑,让山寨的舶来品大行其道,给民众造成文化错位的心理暗示。

4)在创新层级,建筑可保守地采用成熟技术,但绝不可为求新而不惜代价,不顾客观条件制约和基本合理性,造成社会资源过度浪费。

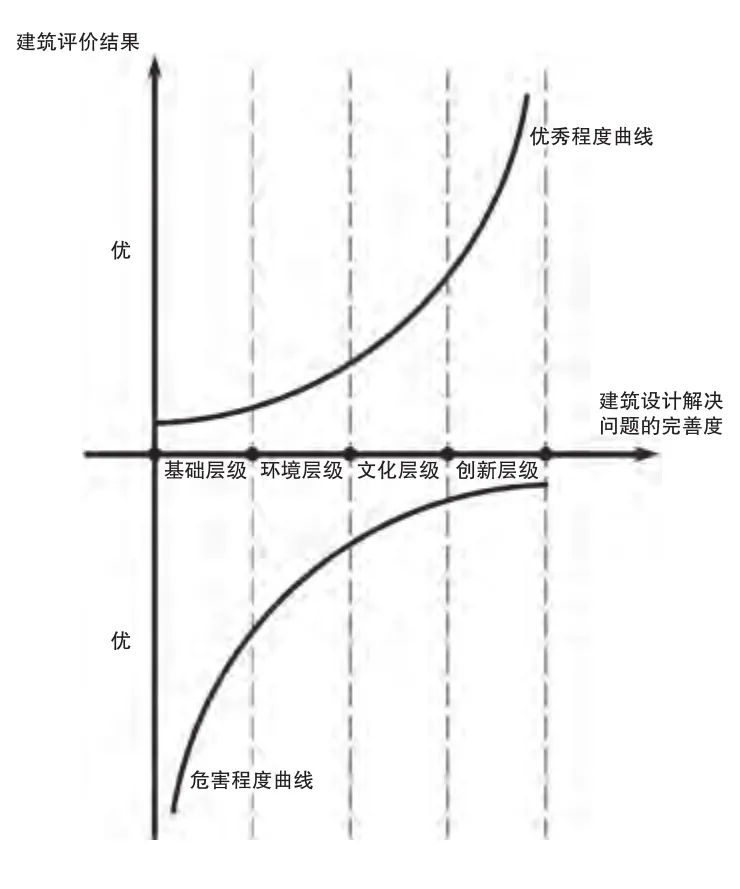

评判建筑优劣的4个层级标准及每一层级的上限和下限得以确立。建筑设计在各层级对建筑的最终评价存在不同影响(见图6)。随着价值层级提升,建筑设计解决问题的完善程度将获得越来越多的加分;相反,随着价值层级降低,建筑设计解决问题的不完善程度将减分。例如,创新比功能完善、环境和谐、文化呼应更易提升建筑的整体评价,而对于1个基本功能、规范、安全都不能满足的建筑,其环境、文化、创新层级的贡献无从谈起。

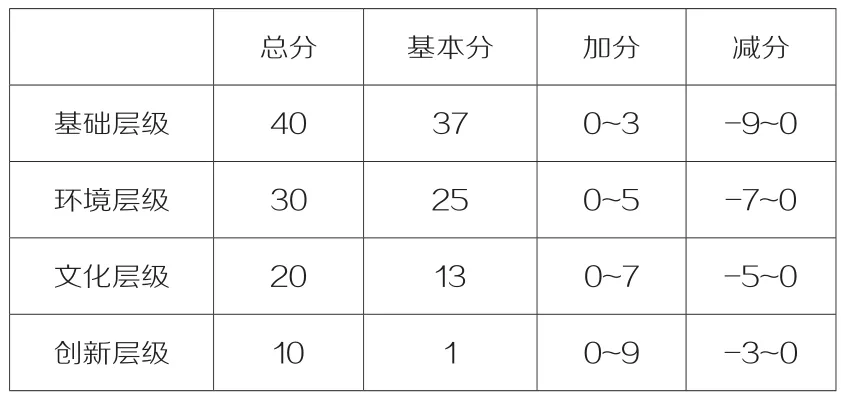

具体到教学操作,可基于此评价标准形成设计作业评分体系(见表1)。该评分标准有如下特点。

1)100分制分数在不同价值层级的分配情况体现建筑价值重要程度的差异,基础层级最高,创新层级最低。

2)基本分与总分之间的差额体现不同层级价值提升设计评价能力的差异,基础层级最弱,创新层级最强。

3)教师评分时不但可在“基本分”基础上加分,还可减分,减分额度大小体现了各层级价值降低设计评价能力的差异,基础层级最强,创新层级最弱。

借助此评分标准,学生设计作业可得到较客观的评价。分数只是示意,旨在表达趋势,根据不同项目类型和价值导向,各级价值所分配的分数和加减分额度都可调整。这套标准同样可运用于实际项目评价中。实际项目评价不仅考虑建筑学价值,还需考虑经济价值、社会关系的承载、可实施性等现实问题。

图6 不同价值层级对建筑评价的影响程度

表1 基于建筑伦理的设计作业评分标准

5 结语

文化价值观的迷失是社会现象,改变这一状态需整个社会的共同努力。就建筑学而言,我国建筑师亟需认识到当代建筑价值观的多元状态并不能成为自身价值观迷失的借口,缺乏对多元价值观的分辨能力才是原罪。因此,通过加强建筑伦理教育,建立伦理价值评判体系是我国建筑文化发展的当务之急。该体系应公信、透明、适合我国且具有批判性,这种共同的价值标准绝不是清教徒式的说教,它没有形式上的模板,也没有理论上的霸权,只是力图寻求当代多元建筑价值观所应共同坚守的底线——伦理。