罗氏沼虾“南太湖2号” 种虾与2个引进群体形态特征的比较

黄振远, 陈雪峰, 李喜莲, 濮剑威, 高 强, 慎佩晶, 彭 菲, 张宇飞

(浙江省淡水水产研究所/国家罗氏沼虾遗传育种中心/农业部淡水渔业健康养殖重点实验室/浙江省淡水水产遗传育种重点实验室,浙江湖州 313001)

罗氏沼虾别称马来西亚大虾、淡水长臂大虾,是一种大型淡水虾,原产于东南亚。它具有生长快、食性广、肉质营养成分好以及养殖周期短等优点。自1961年生物学家林绍文博士人工繁育成功后,世界各地争相引进,使该虾成为世界性养殖品种[1]。我国自1976年引进此虾,现已在广东、广西、湖南、湖北、江苏、上海、浙江等10多个省份进行规模化养殖。随着高密度养殖模式的推广和累代人工繁育,近年来各养殖群体出现了较为明显的种质退化、病害增多等现象,甚至大范围的出现,“铁虾”主要表现为商品虾起捕规格变小、性成熟提前等[2-4]。而此前甘西等采用分子标记技术例如随机扩增多态性DNA标记(random amplified polymorphic DNA,简称RAPD)等研究了不同养殖群体与野生群体间的遗传多样性差异[5-7],结果表明,养殖群体的遗传多样性均低于野生群体,并且认为近交是造成罗氏沼虾养殖群体遗传多样性退化的主要原因。近几年罗氏沼虾养殖面积和产量不断扩大,优质种虾需求量也在不断增加。如何选育性状优良而稳定的罗氏沼虾已成为养殖业健康可持续发展的重要课题。在这种情况下,笔者所在研究所与中国水产科学院研究所黄海水产研究所合作,2006—2009年以缅甸野生群体、广西养殖群体和浙江养殖群体为基础群体,以BLUP(best linear unbiased prediction)水产动物多性状复合育种技术为主要技术进行选育,通过4代家系选育和生长对比测试,获得我国第1个经全国水产原种和良种委员会审定通过的罗氏沼虾选育新品种“南太湖2号”。目前的研究表明,通过连续的家系选育,“南太湖2号”的起捕规格和存活率都有不同程度的提升[8-9]。

遗传多样性是评估种质资源在分子层面上优劣的重要参数。在育种工作中基础群体的选择上有重要的参考价值。国内外对虾类的遗传多样性有较多的研究。Alcivar-Warren开发了一些特异性分子标记,研究了南美白对虾(Penaeusvannamei)不同品系间遗传多样性上的差异[10]。罗坤等分析了罗氏沼虾生长性状的遗传参数及其相关性,研究了罗氏沼虾缅甸野生原种rDNA-同转录间隔区(internal transcribed spacer,简称ITS)区序列特征与遗传多样性,以及人工养殖与选育对罗氏沼虾遗传多样性的影响[11-15]。张留所等使用微卫星标记对凡纳滨对虾选育家系进行研究[16-18]。宋林生等研究了日本对虾(Penaeusjaponicus)野生与养殖群体的遗传多样性差异[19]。分子标记的开发期望发现能有效鉴别不同群体的分子标记,但效果不理想。大多数情况下分子标记仅是遗传多样性研究的有力工具,用以比较不同群体的遗传多样性差异,在选育基础群体的选择上有参考价值,但运用分子标记鉴定特定群体甚至是未知群体在水产上尚不是主流。与分子标记相比,传统方法是从形态上研究不同品种特别是不同物种间的差异,具有直观高效的特点。统计学是科学研究的有力工具,采用主成分分析、判别分析、方差分析3个方法研究水生动物的形态差异较为普遍,如采用这些方法分析了不同罗氏沼虾种群、秀丽白虾(Exopalaemonmodestu)、日本对虾种群的形态差异[20-23]。此外,这些方法已被逐渐应用于育种和进化方面的研究,并在不同生物类群的应用中获得了较好的效果。霍堂斌等采用主成分分析与判别分析统计分析了鱼类不同养殖种群如罗非鱼(Oreochromismossambicus)、狗鱼(Esox)、尼罗罗非鱼(O.niloticus)的形态差异[24-26]。在滇蛙(Ranapleuraden)、昭觉林蛙(R.chaochiaoensis)和哺乳动物山羊(Capella)等[27-28]中也有应用。

本研究采用主成分分析、判别分析、一元方差分析等方法探讨罗氏沼虾引进的缅甸、孟加拉群体和“南太湖2号”之间存在的形态差异,讨论差异可能的来源。以期明确“南太湖2号”在形态学上的特征,为该新品种的鉴定提供形态学上的依据,为罗氏沼虾育苗产业在种虾选育与避免近交等方面提供一些参考与依据。

1 材料与方法

1.1 材料

试验材料为罗氏沼虾“南太湖2号”以及从缅甸与孟加拉引种的群体分别为缅甸群体和孟加拉群体,取自浙江省淡水水产研究所罗氏沼虾长兴保种基地。其中,“南太湖2号”为连续第10代选育的核心群,缅甸群体为从缅甸引进的野生种经驯化养殖的第5代,孟加拉群体为从孟加拉引进野生种经驯化养殖的第7代。3个群体均为2014年5月27日统一下塘的大虾苗,分3个池塘经过120 d的露天池塘饲养,每个池塘放养密度一致。每个试验组以拖网随机捕捞,各取约40尾雌雄性成熟个体。性腺成熟度对同一性别罗氏沼虾形态影响较大,本试验选择经过120 d池塘饲养,性腺成熟度均在Ⅳ期(所有雌虾至少已产过1次卵)的个体作为研究对象,以消除由于性腺发育不同步对试验结果的影响。

1.2 测量方法

用游标卡尺测量每尾虾的体质量(z)、全长(c)、第二步足长(jc)、头胸甲长(tc)、头胸甲宽(sk)、头胸甲高(tg)、体长(sc)、体宽(sk)、体高(sg)、尾长(wc)和眼径(yj),精确到 1 mm;用电子天平称量体质量,精确到0.1 g,具体方法参照文献[24]。

1.3 数据分析

首先使用Excel对数据进行初步整理,然后采用SPSS 19.0软件的一元方差模块进行判别分析、因子分析、方差分析。为消除虾体规格大小对参数值的影响,一元方差分析以体长为基数取2个形态参数比值。主成分分析的所有数值先进行校正处理,然后从10个比例性状中得出对形态有明显影响的主要形态性状。主成分贡献率和累计贡献率的计算参照文献[11]。判别分析中判别准确率(P)的计算参照李思发等的方法[26]:

P1=某罗氏沼虾种群判别正确的尾数/该种群实际尾数×100%;

P2=某罗氏沼虾种群判别正确的尾数/判入该种群尾数×100%。

式中:Ai为第i个种群中判别正确的尾数;Bi为第i个种群中的实际尾数;k为种群数。

2 结果与分析

2.1 主成分分析

2.1.1 雌体 在主成分分析中选用方差贡献率较大的2个主成分,其贡献率分别为57.640%、15.592%,累积贡献率为73.232%,包含了其总变异的绝大部分,说明可以用这2个相互独立的因子来概括不同种群雌虾间的形态差异。在第一主成分中,全长、头胸甲长、体长、体宽和体高这5个变量影响最大,说明这5个性状是决定3个种群形态分类的主要依据(表1)。

表1 因子载荷矩阵

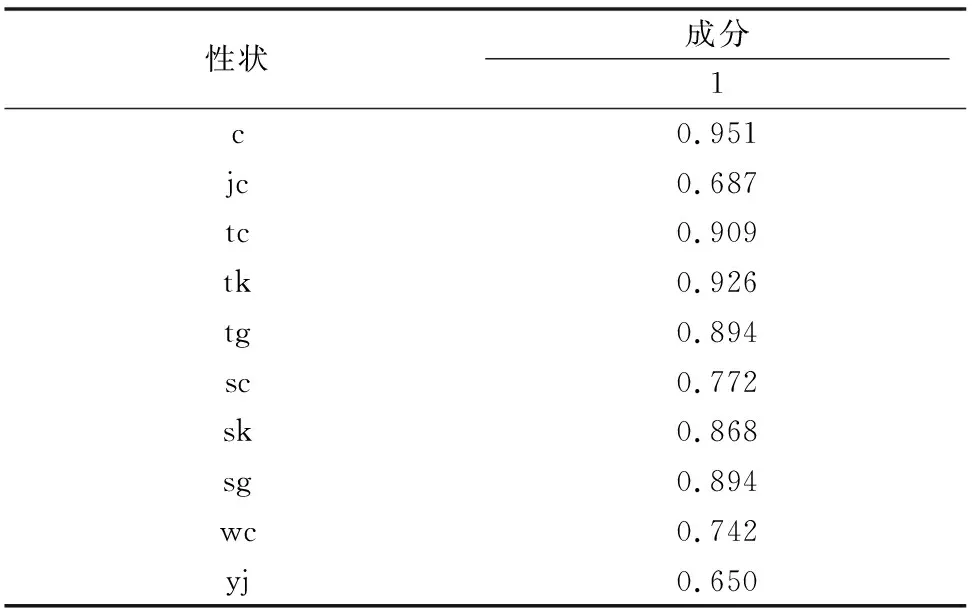

2.1.2 雄体 在主成分分析中选用了方差贡献率较大的1个主成分,其贡献率为71.372%,累积贡献率为71.372%。结果表明,可以用这1个独立的因子来概括不同种群雄虾间的形态差异。在第一主成分中,全长、头胸甲长、头胸甲宽、头胸甲高、体宽和体高这6个变量影响最大(表2)。与雌体的情况基本一致但略有不同,说明这6个性状是决定3个种群形态分类的主要依据。

表2 因子载荷矩阵

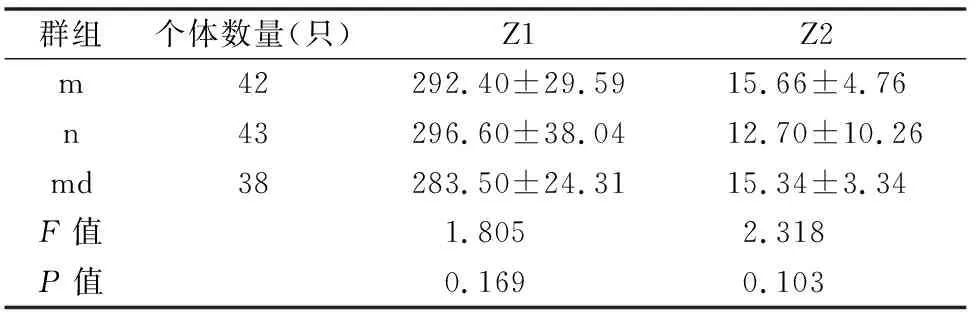

2.1.3 差异分析 对雌雄体进行差异分析,结果表明,雌性中不同组间的主成分1和2差异不存在统计学意义(表3),而雄性中不同组间的主成分1差异存在统计学意义,两两比较显示“南太湖2号”和孟加拉,缅甸和“南太湖2号”有显著差异(表4)。

2.2 判别分析

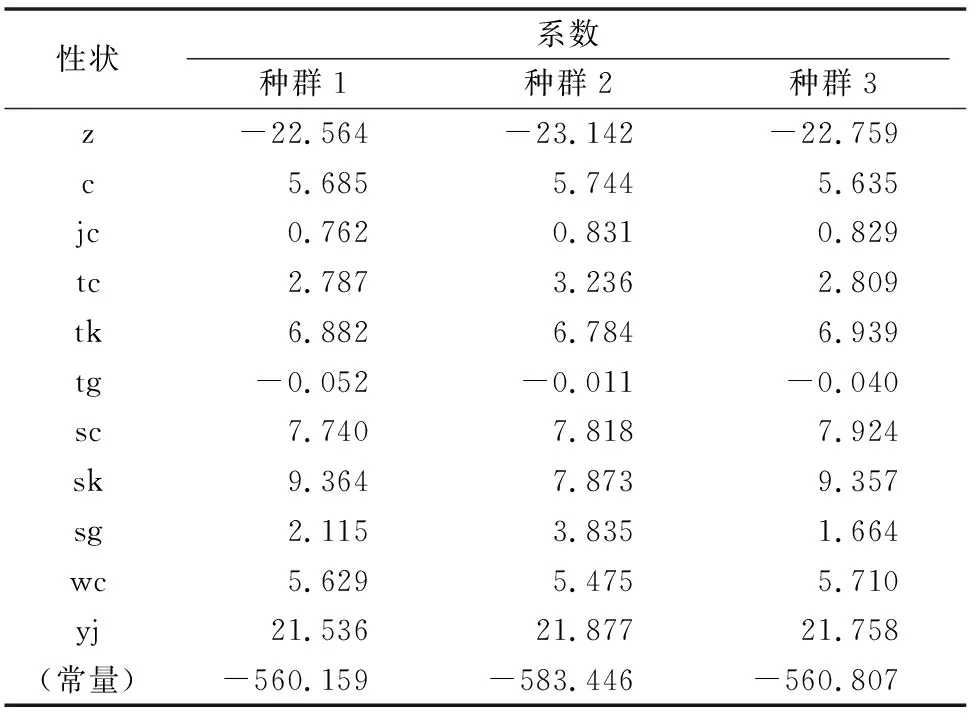

建立3个种群的判别函数对3种群雌、雄体的11个性状进行判别分析。雌体具体参数如表5所示。

2.2.1 雌体3个种群的判别函数

P1=-560.159-22.564z+5.685c+0.762jc+…+21.536yj;

P2=-583.446-23.142z+5.744c+0.831jc+…+21.877yj;

P3=-560.807-22.759z+5.635c+0.829jc+…+21.758yj。

对3个种群雌虾11个参数进行判别,其判别准确率P1分别为52.5%、88.2%、75.7%(表6),判别准确率P2分别为70%、75%、68.2%,综合判别率为71.2%。

表3 雌性主成分在组间差异分析

注:m表示孟加拉群体;n表示“南太湖2号”群体;md表示缅甸群体;Z1表示第一主成分;Z2表示第二主成分。下表同。

表4 雄性主成分在组间差异分析

注:“*”表示与m比较在0.05水平上差异显著;“Δ”表示与n比较在0.05水平差异显著。

表5 雌虾分类函数系数

表6 雌虾预测准确性分布

2.2.2 雄体3个种群的判别函数

P1=-311.603-8.171z+5.100c+0.864jc+…+0.933yj;

P2=-312.852-8.135z+4.993c+0.885jc+…+1.772yj;

P3=-301.889-8.090z+4.993c+0.845jc+…+1.132yj。

具体参数见表7。

对3个种群雄虾11个参数进行判别,其判别准确率P1分别为50.0%、58.8%和55.6%(表8),判别准确率P2分别为48.7%、60.6%和68.2%,综合判别率为54.6%。

表7 雄虾分类函数系数

表8 雄虾预测准确性分布

2.3 一元方差分析

对3个群体雌雄个体10个比例性状的一元方差分析结果表明,不同群体间存在较大差异。不同群体雄虾的体质量/体长存在极显著差异,而其他比值均不存在显著差异。雌虾的头胸甲长/体长存在显著差异,体质量/体长、体高/体长、尾扇长/体长差异极显著(表9)。

2.4 表观特征

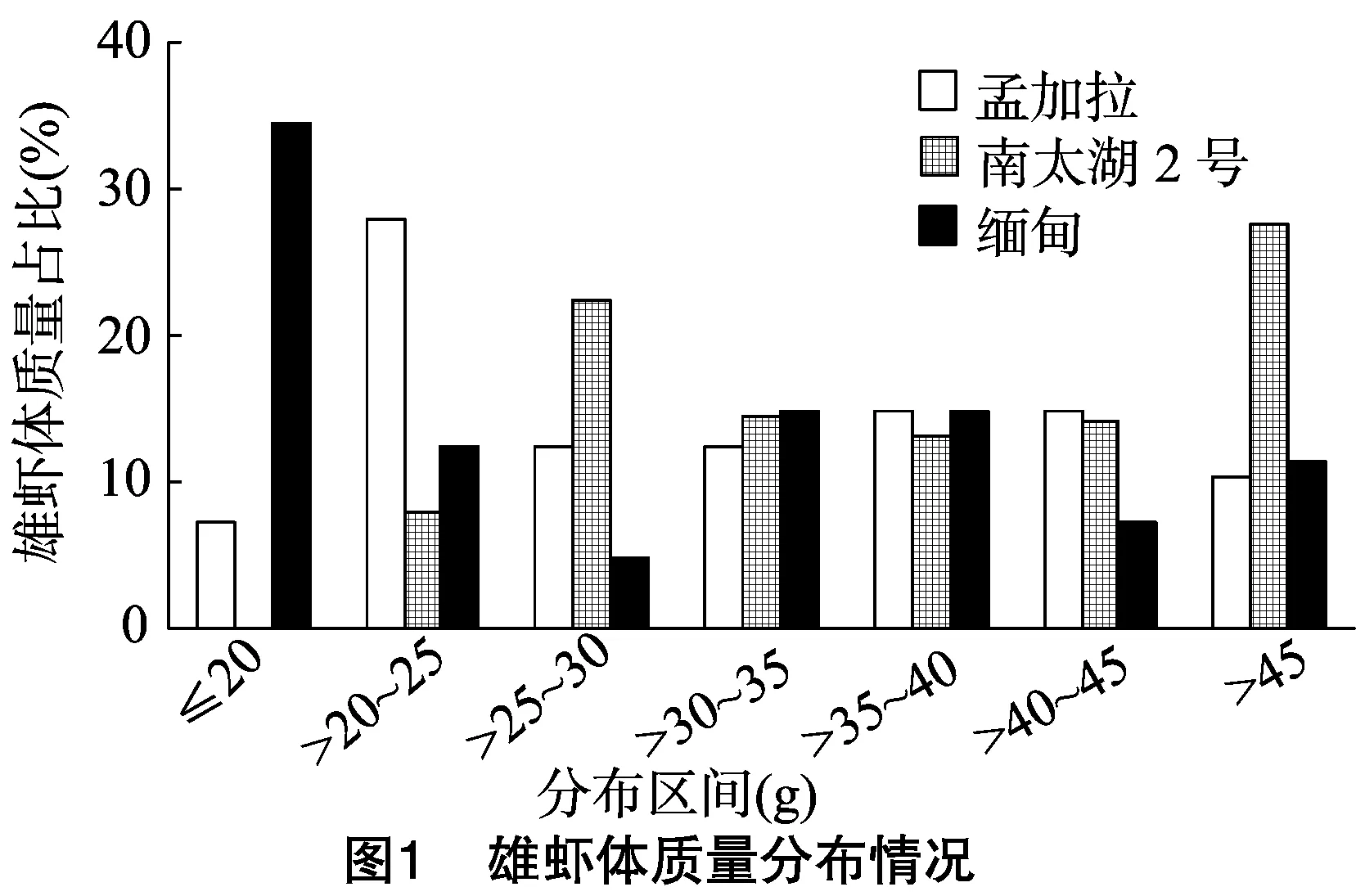

2.4.1 体质量分布 孟加拉群体、“南太湖2号”和缅甸群体的雄虾平均体质量分别为(32.39±10.57)、(39.15±11.22)、(29.44±11.8) g,“南太湖2号”比孟加拉群体、缅甸群体分别高出20.87%、32.98%;中位数分别为30.46、36.57、29.17 g,“南太湖2号”体质量中位数比孟加拉群体、缅甸群体分别高出 20.06%、25.37%。南太湖2号在体质量平均数上的优势高于中位数。从百分组成来看,“南太湖2号”分布也较为集中,不但未出现20 g以下的个体且在25 g以上30 g以下所占的比重最大,达到了22.50%,远高于孟加拉(12.40%) 和缅甸 (5.00%)。 孟加拉群体25g以下个体占总数的35.00%,30 g以上各规格分布较为均匀。相比之下,缅甸群体个体体质量差异较为明显,且≤20 g个体最多,所占比重达到34.50%(图1)。

表9 方差分析结果

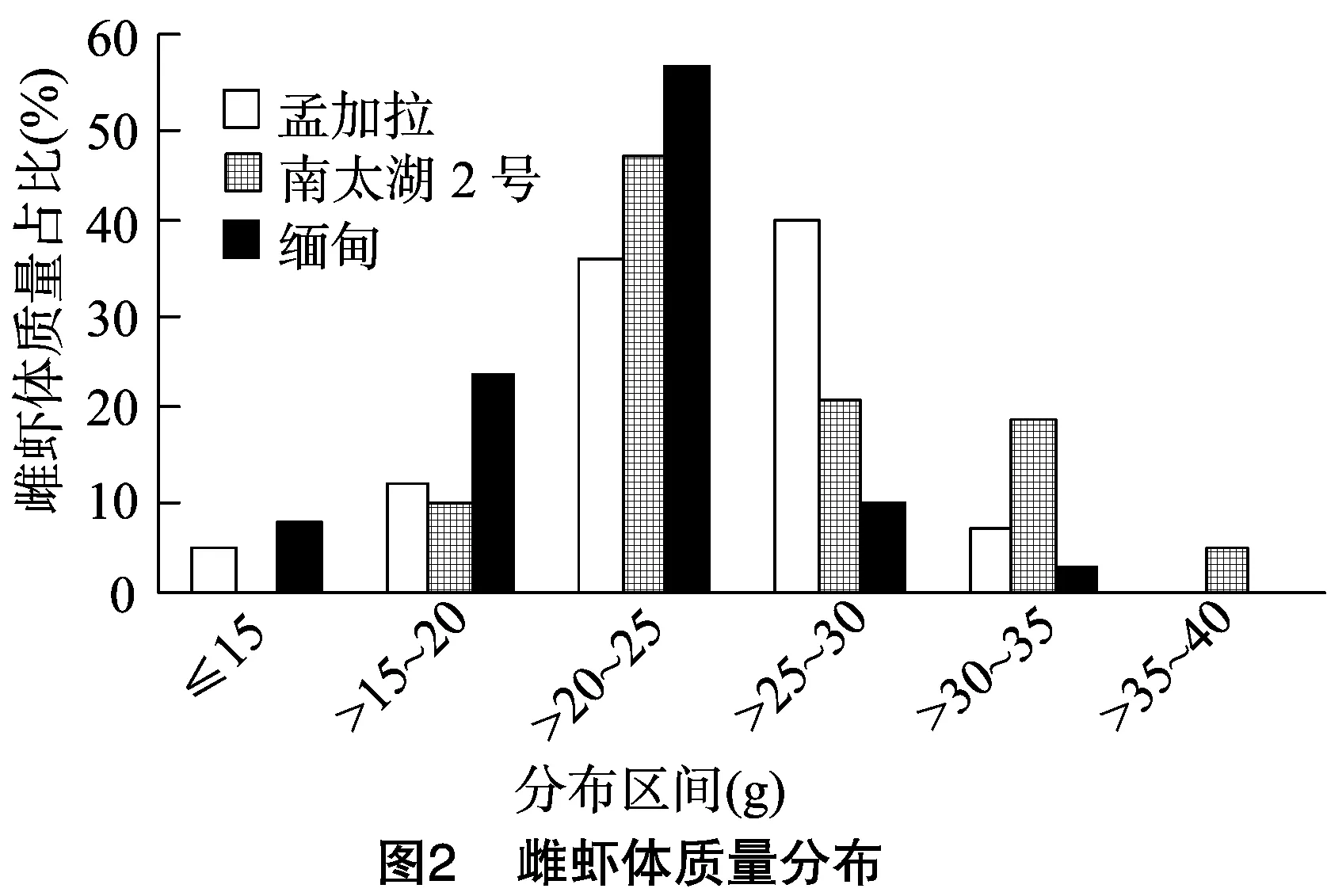

孟加拉群体、“南太湖2号”和缅甸群体雌虾体质量分别为(24.21±5.19)、(25.75±5.12)、(21.39±4.10) g,中位数分别为23.90、24.11、21.10 g。“南太湖2号”雌虾平均体质量比孟加拉群体、缅甸群体分别高6.36%、20.38%,中位数分别高0.88%、14.27%。从分布情况来看,3个群体雌虾大致趋势较为相似,但“南太湖2号”偏大体质量侧有86.10%的个体处于>20~35 g 区间。其中,>20~25 g区间的个体占总数的46.70%,>25~30、>30~35 g 区间比重较为接近,分别为20.60%、18.80%。相比之下,孟加拉群体有76.40%的个体处于 >20~30 g 区间;缅甸群体有80.00%处于>15~25 g区间(图2)。

2.4.2 体长分布 孟加拉群体、“南太湖2号”和缅甸群体雄虾平均体长分别为(104.9±15.3)、(110.2±8.8)、(101.3±11.2) mm,中位数分别为106.4、111.0、100.1 mm。“南太湖2号”比孟加拉群体、缅甸群体平均数分别高5.05%、8.79%,中位数分别高4.32%、10.89%。“南太湖2号”雄虾体长分布较为集中且均匀,80.40%的个体分布在 >95~125 mm之间。孟加拉群体有23.30%的个体较小,峰值出现在>105~115 mm之间,所占比重为38.40%。而缅甸群体呈现出较大的波动。值得注意的是大规格(>125 mm)雄虾的比重三者较为相近(图3)。

3个群体的雌虾平均体长来看分别为(97.70±5.20)、(100.32±6.70)、(93.30±6.10) mm,中位数分别为99.70、99.70、93.10 mm。“南太湖2号”比孟加拉群体、缅甸群体平均数分别高 2.68%、7.52%;中位数比缅甸群体高7.09%。整体来看3个群体分布情况较为相似,均为正态分布。其中“南太湖2号”有56.20%个体分布在>95~105 mm之间,而>85~95、>105~115 mm分别为18.00%、23.40%。有87.80%的孟加拉群体分布在>85~105 mm区间内。89.50%的缅甸群体分布在>85~105 mm之间(图4)。

2.4.3 体质量/体长 3个群体的雄体质量/体长平均值分别为0.311、0.350、0.281,中位数分别为0.293、0.326、0.277。主要分布在>0.2~0.3、>0.3~0.4和>0.4~0.5等3个区间,其中,“南太湖2号”在>0.3~0.4区间内的分布最多,在>0.2~0.3 和>0.4~0.5区间内的个体所占比例较为相似;孟加拉和缅甸群体的体质量/体长分布趋势为先增加后减少(图5)。雌虾体质量/体长平均值分别为0.245、0.254和0.227,中位数为0.246、0.245和0.227。在3个区间内分布较为相似,在>0.2~0.3区间3个群体的个体所占比重超过80%,而“南太湖2号”还有16.10%处于>0.3~0.4区间中(图6)。

2.4.4 雌虾头胸甲长/体长 3个群体的雌虾头胸甲长/体长平均值分别为0.324、0.332、0.329,中位数分别为0.327、0.332、0.329。“南太湖2号”的头胸甲长/体长较高,其内部容积也相应较大。3个群体分布较为相似,在>0.30~0.35 区间均分布90%以上(图7)。

2.4.5 雌虾体高/体长 3个群体的雌虾体高/体长平均值分别为0.215、0.242、0.207,中位数分别为0.215、0.232和0.205。三者的体高/体长主要集中在>0.20~0.25区间内,且“南太湖2号”比例高达92.80%(图8)。

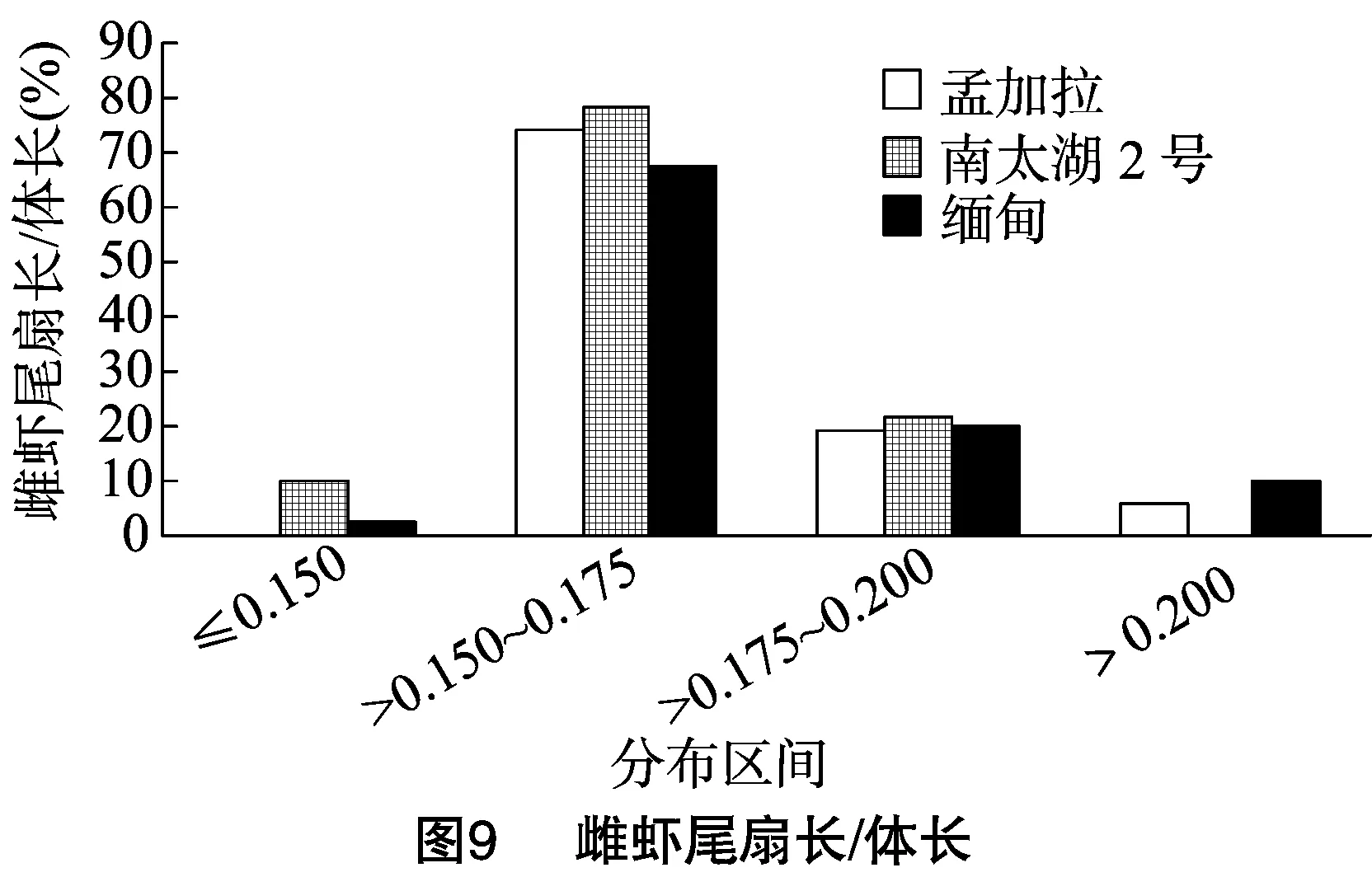

2.2.6 雌虾尾扇长/体长 3个群体的雌虾尾扇长/体长平均值分别为0.171、0.164、0.176,中位数分别0.171、0.164、0.171;较为集中地分布在>0.150~0.175和>0.175~0.200 区间内。值得注意的是,“南太湖2号”有9.90%的个体处于0.15以下,和其他2个群体有所区别(图9)。

3 结论与讨论

本研究从形态学角度,采用主成分分析、判别分析、一元方差分析3种方法分析罗氏沼虾的体质量、全长、第二步足长、头胸甲长、头胸甲宽、头胸甲高、体长、体宽、体高、尾扇长和眼径等11个形态参数和它们之间的比例。采用主成分分析、判别分析、方差分析这3种方法从不同角度研究3个不同种群(群体)间的形态学差异。结果表明, 体质量、体长、头胸甲长、尾扇长、体高等参数以及它们的比值在不同群体间对不同群体的表型特征影响较大,而第二步足长、头胸甲宽、头胸甲高、体宽、眼径等参数影响较小。

主成分分析结果表明,在3个群体雄虾的11个形态参数中全长、头胸甲长、头胸甲宽、头胸甲高、体宽和体高是存在变动最大的几个指标,并且在雄虾中存在显著性差异(P<0.05),说明这3个养殖群体的形态特征呈现一定的差异。统计结果显示,无论雌雄虾,“南太湖2号”的起始规格均大于其他2个群体,在大规格的区间中,该群体虾占较大比例,无论是平均值还是中位数,3个群体雄虾的个体差异均大于雌虾。相比另外2个群体,“南太湖2号”在体长指标上分布较为均匀,95%雄虾较为均匀的分布在3个区间内,其他2个群体存在较多的小规格个体,且孟加拉群体115 mm以上的个体也明显偏少。与体质量的分布情况相似,在体质量/体长指标上“南太湖2号”雌雄虾均显示出了较高的水平,这与该虾有较高的起始水平有直接关系。可以看到,在体质量和体长2方面,平均数差异整体大于中位数,这有力的表明“南太湖2号”体质量分布较为集中,且大多数个体的体质量较大。此外,本研究中3个群体的雄虾普遍存在第二步足缺失或再生的情况,可能会影响各群体间体质量差异的比较结果。体质量与体长在“南太湖2号”选育指数中占最大的权重,而且该群体是9代连续定向选育的结果。因此,定向选育是“南太湖2号”规格较大且整齐的主要原因,这与我国对虾的研究结果[25-26,29-31]较为一致。而较大的个体使得“南太湖2号”可能有更好的摄食能力。

一元方差分析结果表明,在4个比值参数中雌、雄虾在一些参数上存在较大的区别。3个群体的雄虾仅在体质量/体长有极显著差异,这与主成分分析得到的结果一致,其他各形态参数均未出现显著差异;但雌虾中头胸甲长/体长存在显著差异,体质量/体长、体高/体长、尾扇长/体长差异极显著。在形态上雌体比雄体的差异明显,雄体差异表现得不明显。这种与性别高度相关的性状可能与伴性遗传有关。性染色体上的基因平衡须要在理想的没有干扰的环境中经过多代随机交配才能达到[31-32],而一般在人工养殖与选育过程中,存在强烈的人工选育干扰,尚有一定的环境等因素干扰。因此,要确定这种差异的来源是自然选择的结果还是人工养殖与选育的结果须要对纯种没有经过人工干扰的野生群体进行对照研究才能确认。但罗氏沼虾为国外引进群体,国内的群体均经过一定的人工选育,而国外的纯野生群体虽然存在,但确认该群体是否与人工养殖群体发生过基因交流,存在一定困难。该问题的解决可能需要不同地区与研究领域的合作研究。

值得注意的是,尾扇长/体长指标与其他指标结果相反,“南太湖2号”的平均值和中位数均较小,且主要分布在中低数值区间。而该项指标与活动能力有直接关系,该指标较低可能与在选育中较多注重生长性能而忽略活动能力有关,或者该指标与生长指标存在负相关关系。就其整体表观特征来看,“南太湖2号”起捕规格较大,且较为整齐,雄虾个体较为粗壮,雌虾头部较大,身体较为粗短。未获得较小个体除与该虾整体规格较为整齐和较好的生长性能[31]有关之外,可能与取样数量较少及取样方式有关,存在未获取池塘底部虾的可能。

整体判别分析的判别准确率为50.0%~88.2%。其中,缅甸种群和“南太湖2号”的判别准确率偏低。在一定程度上说明这2个种群的形态差异较小,一个种群的个体很容易被误判为另一个种群的个体。这可能是由南太湖2号以缅甸种群作为亲本,两者的表型性状较为相似造成。在形态上雌体比雄体的判别准确率高,与方差分析结果较一致,可能是因为雌、雄虾差异可能是伴性遗传所导致的[31-33]。判别分析是一种实用性很强的方法。在北方须鳅种群判别中,其综合判别准确率为87%[34];鲂的地理种群综合判别准确率为 99.3%[35];三角帆蚌的形态判别准确率为81.73%[36];罗氏沼虾雌虾综合判别准确率为71.2%,雄虾综合判别准确率为54.6%,两者综合判别准确率明显低于上述判别准确率。造成上述结果可能的原因有:首先由于缅甸野生群体曾经作为亲本引入“南太湖2号”的选育过程,两者在形态上会比较相近;其次,由于蚌和鲂等个体较大,壳硬,测量误差小,而虾个体较小,且在测量过程中头胸部及腹部有不同程度弯曲,导致某些参数测量误差增大,判别准确率下降。此外,由于罗氏沼虾有一定的攻击性,在养殖过程中存在第二步足缺失或再生的现象,这一现象在雄虾中较为普遍,在一定程度上造成了参数测量误差。

综上所述,“南太湖2号”群体与罗氏沼虾遗传育种基地养殖保存的缅甸群体和孟加拉群体在形态特征上有一定差异,主要表现在雄虾与体质量相关的全长、头胸甲长、头胸甲宽、头胸甲高、体宽和体高等参数,以及雌虾的头胸甲长/体长、体质量/体长、体高/体长、尾扇长/体长这几个参数上。这种差异是否也存在于缅甸群体和孟加拉群体这2个地理群体须要进一步的研究确认。缅甸群体和孟加拉群体引进保存群体中较小个体是由环境与人为干扰造成的还是来源于遗传基因层面的差异,也须要进一步的研究。根据生产经验,笔者认为野生群体的差异主要来源是自然选择。整体上“南太湖2号”规格较大,且整齐,雄虾尤为明显;雌虾具有较大的头胸甲,较高的体高和较小尾扇。较大的规格是定向选育的结果,其他各个外形特征的起因须要进一步的研究。