我国东部地区耕地等别空间分布特征

蔡兴冉, 黄志英, 梁彦庆, 邢美玲, 葛京凤, 潘佩佩

(1.河北师范大学资源与环境科学学院/河北省环境演变与生态建设实验室,河北石家庄 050024;2.河北地质大学土地资源与城乡规划学院,河北石家庄 050031)

耕地是人类赖以生存的基本资源,在人类生产和社会发展中具有重要作用,不同的耕地质量所提供的粮食生产能力不同。近年来,随着社会经济的快速发展,尤其是大城市的扩张,建设用地不断增加,城市周边优质耕地不断被占用,从而引起耕地质量降低,因此关于耕地质量等别成果空间差异性特征分析的研究日益重要。在全国(区域)尺度上,王洪波等采用标准亩的概念,以全国1等地为基准核算我国标准耕地总量,分析我国耕地等别分异特性[1];孔祥斌等采用面积加权平均法分析我国西部耕地等别空间分布特征[2];魏洪斌等基于ArcGIS空间统计分析,应用加权平均法分析我国中部粮食主产区耕地等别空间分布特征[3];王凤娇等对西北五省(区)耕地质量等别差异性进行分析[4];李鹏山等分析了京津冀地区耕地质量等别的空间差异[5];马龙泉等分析了三江平原耕地质量等别空间分异特征[6];陈建龙等分析了松嫩平原耕地等别空间分异特征[7]。在省(市)域尺度上,晏蔚楠等分析了四川省耕地等别的空间分布特征[8];罗洋洋分析了武汉市黄陂区耕地质量空间分布特征[9];张青璞等分析了重庆市国家级农用地分等汇总前后等别的分布规律[10];红格尔对内蒙古农用地等别分布特点及差异性进行了研究[11];贾建松对廊坊市耕地质量等别空间分布特征进行了研究[12]。在县域尺度上,陈镜宇等分析了云南乌蒙山片区耕地自然质量等空间分布特征[13];缑武龙等研究了广东省新兴县耕地数量、质量及时空变化[14];施冰臣等对云南省澜沧江流域耕地自然质量空间分布特征进行了研究[15]。

我国东部地区人口密度大,作为我国经济的龙头,其经济占我国经济总量的50%以上。2015年上半年,我国工业生产总值排前5位的省份,中东部地区占据4席,分别是江苏省、广东省、山东省和浙江省,作为整个中国经济稳定的“大盘”,其工业增加值增速均超过全国平均水平。东部地区经济快速增长的同时,城市用地不断扩张,耕地尤其是城市周边优质耕地面积不断减少,因此分析东部地区耕地等别空间分布特征对于耕地保护具有现实意义。目前,关于区域尺度上的耕地等别研究主要集中在西部和中部地区,且研究内容主要集中在等别判定方法和成果应用方面,而对于我国东部地区耕地等别空间差异性分析的研究较少。基于2015年耕地等别省域年度更新数据,采用面积加权平均法和等别方差法对我国东部地区耕地等别进行空间差异性研究,深入分析东部地区各省(市)耕地等别状况,以期为城市的健康发展、区域耕地的保护及土地的整治提供科学依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

根据我国各地区的自然状况、社会经济发展状况、土地利用现状以及土地利用特点等方面的差异,《全国土地利用总体规划纲要(2006—2020年)》将全国划分为西部地区、东部地区、中部地区以及东北地区,其中东部地区包括北京、天津、河北、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东、海南等10个省(市)(图1)。根据2016年《中国国土资源统计年鉴》可知,东部地区耕地总面积为2 635.29万hm2,约占全国耕地面积的20%。东部地区光热充足,水土资源条件较好,面积广阔,地形以平原、丘陵为主,地势低平,区内的小部分山地主要为南岭、武夷山脉等。总体上看,东部地区耕地面积相对较少,生态环境南北差异较大,在自然与社会多方面因素的影响下,区域内耕地质量存在空间上的差异性。

1.2 数据来源

数据基础为2015年我国东部地区10个省(市)农用地分等国家级汇总成果,比例尺为1 ∶50万;经济数据来源于各省(市)城市统计年鉴。

2 研究方法

根据GB/T 28407—2012《农用地质量分等规程》以及《全国土地利用总体规划纲要(2006—2020年)》,以省(市)为研究单元,首先采用面积加权平均法计算东部地区各省(市)的耕地平均等别,分析区域内耕地等别空间的分异特征;并在此基础上采用等别方差法计算东部地区各省(市)耕地等别的离散程度,以进一步反映耕地质量的可改善程度。

2.1 面积加权平均法

面积加权平均法[16]可用以计算评价区域耕地质量的整体平均水平。本研究采用面积加权平均法计算我国东部地区各省(市)耕地的平均等别,进而分析该地区耕地等别空间分异特征,具体计算公式为

(1)

式中:Y为某省(市)耕地等别平均值;i为该省(市)耕地等别;imax为该省(市)耕地等别的最大值;imin为该省(市)耕地等别的最小值;S表示各省(市);Si为该省(市)i等耕地的面积;S总为该省(市)的总耕地面积。

2.2 等别方差法

采用等别方差表示东部地区各省(市)耕地质量等别的离散程度,进一步反映耕地质量的可改善程度。等别方差的计算公式为

(2)

式中:Y(x)为某省(市)耕地等别的方差;N为S区域等别个数。

3 结果与分析

3.1 耕地等别数量分布特征

根据农用地分等汇总成果,全国的耕地质量等别被划分为15等,等别范围为1~15等,其中1等地质量最好,15等地质量最差。东部地区的耕地质量等别以6~10等为主,面积加权平均等别为8.19等,比全国平均等别(9.96等)高1.77个等别。

按照1~4等、5~8等、9~12等、13~15等将我国耕地质量划分为优等地、高等地、中等地和低等地。由图2可知,东部地区优等地面积为76.72万hm2,占其耕地总面积的 2.91%;高等地面积为1 456.56万hm2,占其耕地总面积的 55.27%;中等地面积为910.93万hm2,占其耕地总面积的 34.57%;低等地面积为191.08万hm2,占其耕地总面积的7.25%。

3.2 耕地等别省域分布特征

由表1可知,东部地区的耕地等别分布情况差异较大,其中上海、江苏、广东等南方省(市)的耕地等别较高,主要为 5~6等;而海南省虽然也位于南方,但因自然因素的限制,耕地等别主要为6~8等,比上海、江苏、广东等省(市)的耕地等别低;北方的天津市耕地等别较低,主要为9~12等;北京市的耕地等别处在高等地与中等地之间,主要为8~10等;河北省无优等地,耕地等别主要为8~14等;浙江省、福建省、山东省的耕地等别也较低,主要为7~10等。

总体来看,东部地区大部分省(市)耕地以高等地和中等地主,只有广东省的优等地所占比例较大。从优等地、高等地、中等地和低等地水平来看,在东部地区10个省(市)中,优等地分布于7个省(市),面积共76.57万hm2,占东部地区农用地评定总面积的2.91%,其中广东省的优等地面积最大,为68.08万hm2,浙江省的优等地面积为6.17万hm2,山东省的优等地面积最小,为0.03万hm2,福建省、上海市、江苏省的优等地面积稍大于山东省,分别为1.10万、0.40万、0.31万hm2。高等地分布于9个省(市),面积共 1 456.54万hm2,占东部地区农用地评定总面积的55.27%,其中江苏省、山东省、广东省、河北省的高等地面积较大,分别为457.43万、444.13万、183.93万、119.76万hm2,占东部地区农用地评定总面积的45.74%;天津市没有高等地分布。中等地分布于8个省(市),面积共910.91万hm2,占东部地区农用地评定总面积的34.57%,其中河北省、山东省、浙江省的中等地面积较大,分别为346.02万、318.40万、98.91万hm2, 占东部地区农用地评定总面积的28.97%; 上海市和江苏省没有中等地分布。低等地分布于4个省(市),面积共191.09万hm2,占东部地区农用地评定总面积的7.25%,其中河北省的低等地面积最大,为188.75hm2;北京、天津、山东、上海、江苏、广东等6个省(市)没有低等地分布。

表1 东部地区10个省(市)耕地等别构成

根据面积加权平均法计算得出东部地区各省(市)耕地的平均等别,由表1可知,耕地平均等别最高的省(市)是广东省、上海市、江苏省,分别为5.50、5.80、6.10等;最低的省(市)是河北省、天津市,分别为10.80、10.30等。耕地平均等别最高的广东省比最低的河北省高5.3等。各省(市)之间耕地等别的差异性表现为南方地区的上海、江苏、浙江、海南、广东等省(市)的耕地质量较好,平均等别主要为5、6、8等;北方地区的北京、天津、河北等省(市)的耕地质量相对于南方地区较差,平均等别主要为8、10等。

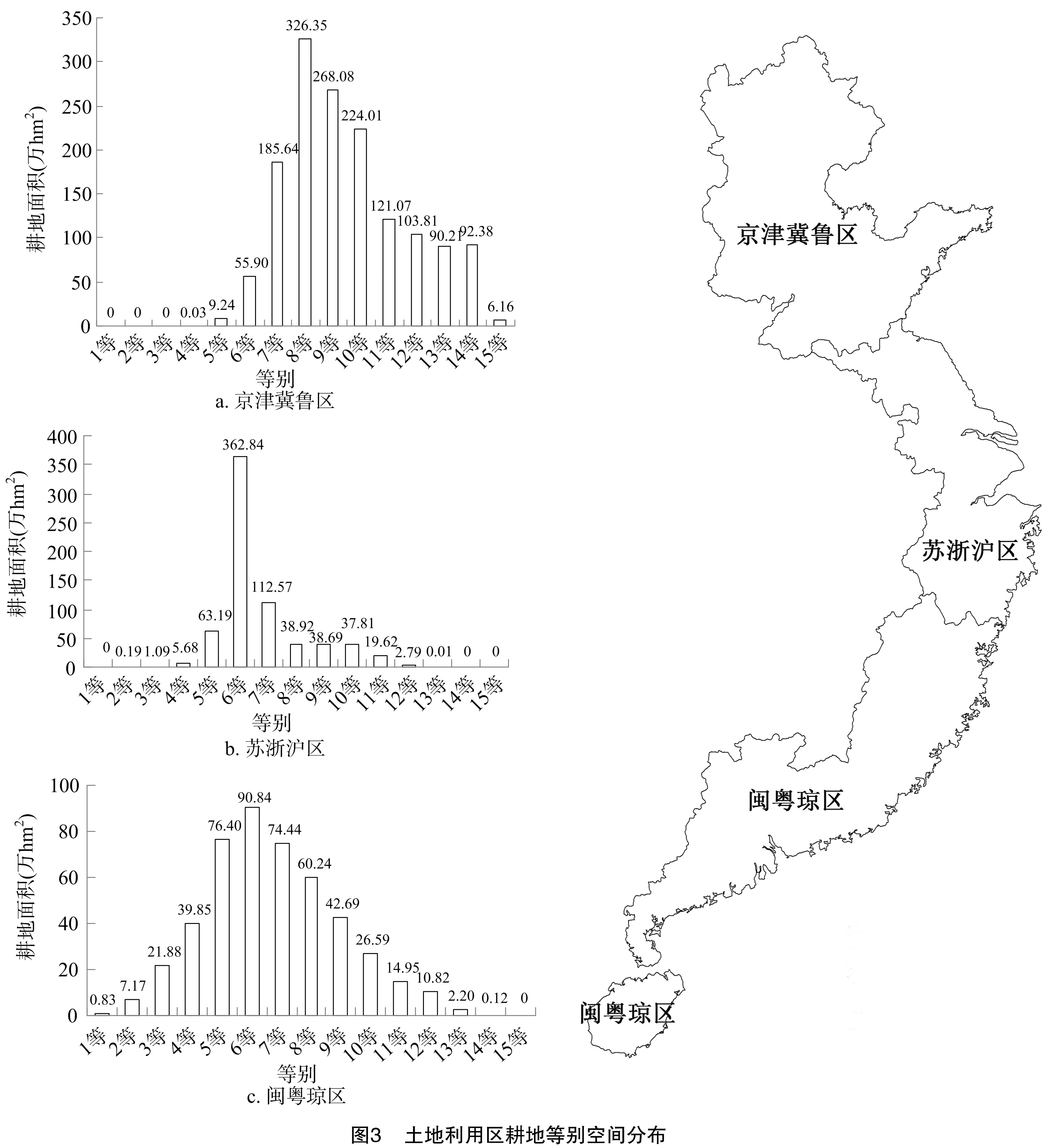

3.3 耕地等别土地利用区分布特征

《全国土地利用总体规划纲要(2006—2020年)》将东部地区划分为京津冀鲁区、苏浙沪区、闽粤琼区等3个土地利用区。由图3可知,闽粤琼区的耕地等别明显高于京津冀鲁区和苏浙沪区。从3个土地利用区等别分布范围来看,京津冀鲁区耕地等别范围为4~15等,其中8等、9等地分布范围较多;苏浙沪区耕地等别范围为2~13等,其中6等地分布范围较多;闽粤琼区耕地等别范围为1~14等,其中5等、6等地分布范围较多。

京津冀鲁区耕地面积为1 482.87万hm2,由图4可知,其耕地等别以中等地为主,中等地面积占其总耕地面积的48.35%,其次为高等地,占其总耕地面积的38.92%,低等地面积为188.75 hm2,占其总耕地面积的12.73%。苏浙沪区、闽粤琼区耕地面积分别为 683.39万、469.03万hm2,耕地等别均以高等地为主,分别占其总耕地面积的84.51%、64.37%,其次为中等地,分别占其总耕地面积的14.47%、20.27%。此外,在闽粤琼区还有少量优等地分布,占其总耕地面积的14.87%。

根据面积加权平均方法计算得到三大土地利用区的耕地平均等别,由图4可知,在三大土地利用区中,京津冀鲁区耕地平均等别最低,为9.50等,与东部地区耕地平均等别(8.19等)相比低1.31等,但与全国等地平均等别(9.96等)相比则高0.46等,基本上持平;苏浙沪区和闽粤琼区耕地平均等别均为6.70等,比京津冀鲁区平均等别高2.80等,比东部地区耕地平均等别高1.49等,比全国耕地平均等别高3.26等。

3.4 耕地等别复种类型分布特征

复种指数是指在一定时期内同一地块耕地面积上种植农作物的平均次数,复种程度可反映不同地区、年份以及生产单位之间耕地的利用状况[17-20]。复种指数的高低受到当地热量、水分、土壤、劳动力等条件的约束,其中热量条件好、无霜期长、水分充足的区域复种指数较高,耕地生产能力也较大。在自然环境的影响下,东部地区存在多种耕作制度,耕地生产能力差异性显著。依据农用地分等规程,东部地区10个省(市)可被划为5个耕作制度一级区,分别是黄淮海区、长江中下游区、江南区、华南区、内蒙古高原及长城沿线区。按照复种类型划分东部地区各指标区,并通过面积加权平均法计算各耕作制度一级区的平均等别。

通过统计分析可知,东部地区各耕作制度一级区复种类型差异显著,耕地平均等别由一年一熟、一年两熟到一年三熟递增。在5个耕作制度一级区中,仅内蒙区高原及长江沿线区是一年一熟区,耕地平均等别为10.76等,与其他复种类型相比明显偏低,且比全国耕地等别低0.80等;黄淮海区和长江中下游区是一年两熟区,2个区耕地平均等别为9.23等,比全国平均等别高0.73等;江南区和华南区是一年三熟区,耕地平均等别较高,2个区等别的平均值为6.71等,比全国平均等别高3.25等。

3.5 耕地等别经济发展区分布特征

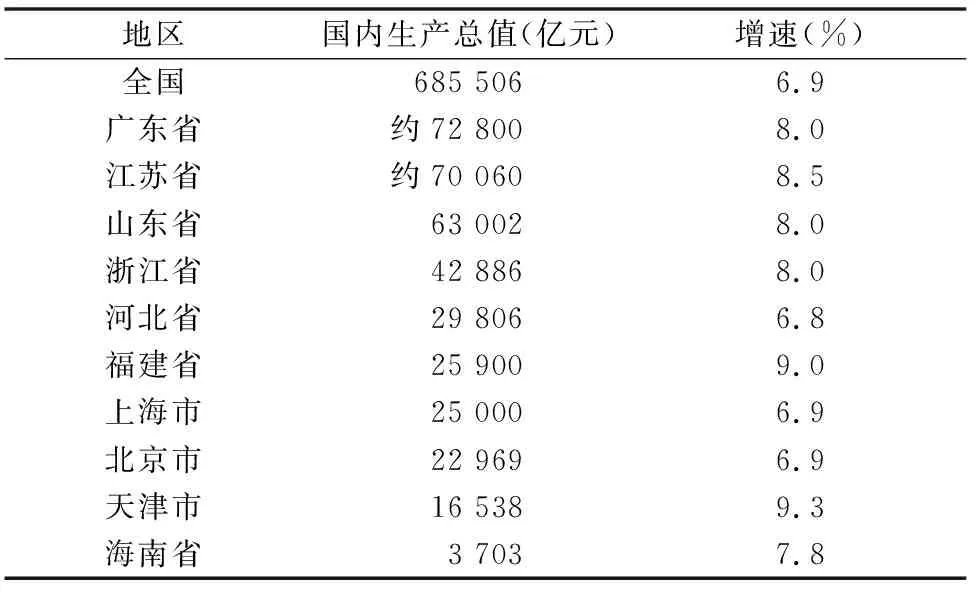

根据《中国区域经济发展报告》(2015—2016年)分析了2015年东部地区省级行政级别的经济增长分化态势,由表2可以看出,天津市、福建省的经济增长速度较快,分别为9.3%、9.0%;江苏省、广东省、山东省、浙江省、海南省的经济增长速度高于全国平均水平,均大于7.7%;上海市、北京市、河北省的经济增长速度等于或低于全国平均水平。按经济增长速度将东部地区各省(市)分为高速发展区(天津市、福建省)、快速发展区(江苏省、广东省、山东省、浙江省、海南省)与平稳发展区(上海市、北京市、河北省)等3个经济区。

根据农用地分等结果,对东部地区三大经济发展区的耕地等别进行分析。从表3可以看出,快速发展区耕地等别较高,高速发展区耕地等别次之,平稳发展区耕地等别较低。从各经济发展区的耕地等别来看,高速发展区的耕地等别为 3~13 等,主要为8~10等;快速发展区的耕地等别为1~14等,主要集中在6~8等;平稳发展区的耕地等别为4~15等,主要为8~14等,各经济发展区耕地等别集中分布差异明显。高速发展区耕地以中等地和高等地为主,分别占其总耕地面积的55.83%、43.21%,优等地和低等地分布较少,分别占0.65%、0.31%;快速发展区耕地以高等地为主,占其耕地总面积的69.71%,其次为中等地,占25.94%,优等地和低等地耕地较少,分别占4.27%、0.10%;平稳发展区耕地以中等地和低等地为主,分别占其耕地总面积的51.02%、27.14%,其次为高等地,占21.79%,优等地面积最少,占比约为0.06%。

表2 2015年东部地区10个省(市)经济总量与增速情况

表3 东部地区经济分区耕地等别空间分布

用面积加权平均法计算得出耕地平均等别,由图5可知,快速发展区耕地平均等别最高,为7.31等,比全国耕地平均等别高2.65等;高速发展区耕地平均等别较高,为8.71等,比全国耕地平均等别高1.25等;平稳发展区耕地平均等别最低,为10.62等,比全国耕地平均等别低0.66等。

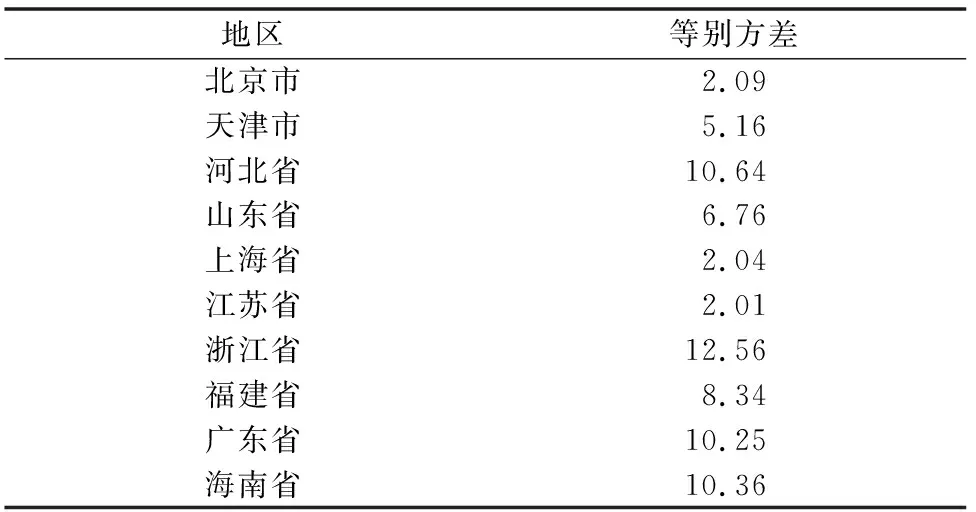

3.6 耕地等别离散程度分析

基于东部地区耕地平均等别,采用等别方差法计算其耕地等别的离散程度,并采用自然断点分级法对耕地等别方差进行分类,以此反映区域耕地可改善提高的程度。

由表4可知,耕地质量等别离散程度可分为5级,分别为高程度(10.64~12.56)、较高程度(8.35~10.63)、 适中程度(5.17~8.34)、较低程度(2.09~5.16)、低程度(2.01~2.08)。高程度与较高程度的有浙江省、河北省、广东省、海南省,其中广东省、浙江省、海南省的耕地等别较高,区域内均有优等地分布,耕地可改善程度较高;河北省耕地等别范围为5~15等,无优等地分布,高等地与中等地面积较多,少量低等地分布,耕地可改善程度也较高。适中程度的有山东省和福建省,2个省耕地面积较大,占东部地区耕地总面积的34%,以中等地和高等地为主,耕地可改善程度适中。较低程度和低程度的有北京市、天津市、上海市、江苏省,4个省(市)耕地面积占东部地区耕地总面积的比例较少,仅为21%,耕地质量平均等别处于中等水平,且其耕地可改善程度低于东部地区其他省(市)。

表4 东部地区10个省(市)耕地等别的方差

5 结论与讨论

从东部地区整体角度出发,综合应用东部地区10省(市)的省级耕地质量更新数据库成果,全面分析东部地区耕地等别特征,揭示区域整体耕地等别空间分布差异性。东部地区耕地等别总体水平较好,其耕地平均等别为8.19等,比全国耕地平均等别(9.96等)高1.77等;耕地以高等地和中等地为主,其面积占东部地区评定总面积的89.84%。在土地利用区中,耕地等别存在明显的差异性,苏浙沪区和闽粤琼区耕地平均等别相等,均高于京津冀鲁区。在标准耕作制度一级区中,不同复种类型的耕地等别不同,总体上复种次数越多,耕地平均等别越高。在经济发展分区中,耕地等别随经济发展速度的不同而不同,主要表现为快速发展区较高,高速发展区次之,平稳发展区最低。采用等别方差法可分析耕地等别离散程度,东部地区各省(市)耕地等别离散程度差异较大,与北方地区相比,南方地区耕地等别离散程度整体略高,耕地可改善程度较高。

从东部地区整体出发,通过数量结构、省域分布、土地利用区、复种类型以及经济分区分析耕地等别分布范围、分布结构以及平均状况,结果显示,耕地等别空间分布具有明显的差异性。由于研究地区的特殊性,从经济分区角度揭示经济发展与耕地等别质量的关系、基于耕地等别离散程度反映区域耕地可改善、提高的程度,具有一定的新颖性。本研究只分析了东部地区耕地等别的空间分布特征,而对于反映耕地等别的影响要素、空间分布差异性原因以及耕地质量的保护等研究可作为进一步研究的重点。

——以起源权属为例