基于GIS和RS的蓄滞洪区和谐发展的技术路线

罗清元,刘丽娜,张成才

(1.河南省水文水资源局,河南 郑州 450003;2.河南省环境监测中心,河南 郑州 450003;3.郑州大学水利与环境学院,河南 郑州 450001)

蓄滞洪区是江河防洪体系的重要组成部分[1-2]。我国蓄滞洪区的发展还存在一些问题,主要表现在:蓄滞洪区的建设滞后、配套工程不全、法规制度不完善,对区内社会经济活动缺乏有效的管理与调节,区内居民的生存环境、生产条件等有待提高。

针对蓄滞洪区存在的问题,国家尝试出台和制定了一系列的政策进行解决,一些专家也提出:“蓄滞洪区的土地管理,土地利用、开发和各项建设必须符合防洪的要求,保证蓄洪滞洪容积,减少洪灾损失。要调整蓄滞洪区内经济结构和产业结构,限制蓄滞洪区内高风险区的经济开发活动,鼓励企业向低风险区转移或向外搬迁。要进一步加强区内的人口管理,适度控制区内人口增长。”但定量化、系统化的研究较少。

本文从区域可持续发展的角度,综合经济、社会、资源、人口、生态环境与防洪等多种重要因素,探寻蓄滞洪区在防洪风险下的合理利用方式,以解决蓄滞洪区安全运用和经济发展等矛盾,实现蓄滞洪区各方面的和谐发展。通过研究建立一套适当的评价指标体系来表征蓄滞洪区的和谐发展程度和蓄滞洪区现状,进而为蓄滞洪区和谐发展管理提供决策依据。

1 蓄滞洪区防洪和发展关键技术

蓄滞洪区和谐发展就是要在协调防洪与区域经济之间寻找一种平衡发展。既能在发生超标准洪水时,及时行蓄洪水,保护大局安全;又能在不启用蓄滞洪区时发展区域经济,改善群众生活。蓄滞洪区的和谐发展涉及因素众多,因此要从区域防洪安全与经济社会统筹协调发展的角度,针对社会、经济、资源、生态环境、防洪这五类因素指标进行评价和分析。对这些复杂因素进行定量化研究,传统的设备和手段很难满足需要。地理信息系统(Geographic Information System,GIS)能够对洪水计算模型、和谐发展模型、指标评价体系中的基本要素进行管理与分析,其较强的空间数据管理能力,可以将以往的一维数据运算扩展为三维空间数据运算,对蓄滞洪区的社会经济数据、人口分布、安全避水设施、居民撤退道路和土地利用等信息进行有效的管理;通过地理信息系统的空间分析和模型功能,可以开展居民撤退路线选择、安全避水设施的合理性分析、洪水风险和保险研究、洪水主流区的三维可视化等工作[3-4]。遥感(Remote Sensing,RS)技术具有快速、便捷、时效性强等特点,可以定期(卫星)和不定期(无人机)进行观测,及时掌握地面的动态信息,对蓄滞洪区的土地利用、工程建设情况进行动态监测[5-6]。

采集的遥感影像、空间地理数据等信息,遥感技术和地面观测站网获取的动态监测信息,以及GIS支持下快速处理、系统分析、综合评价、预测预报等综合技术优势,将为蓄滞洪区的和谐发展研究提供有力的技术支持。

1.1 构建基于GIS蓄滞洪区空间数据库

利用RS技术对遥感影像进行分析,获取地面实况的动态数据,并通过现场调查和研究区域统计资料获取人口、社会、经济、资源、防洪等信息,建立蓄滞洪区的空间数据库。应对蓄滞洪区内社会、经济、资源、生态环境和防洪信息进行采集、存储、分析、显示,并进行空间数据的可视化和空间分析(叠置分析、特征信息提取、居民最短撤退路线的选取等)等。蓄滞洪区的多种信息以GIS专题图的形式进行存储,如人口分布、避洪设施分布、乡镇、道路、土地利用等专题图,是蓄滞洪区分析研究的数据源。蓄滞洪区空间数据库是指标评价体系与和谐发展模型研究的数据源。

1.2 蓄滞洪区土地利用/覆被变化监测

土地利用/覆被变化作为资源和生态环境评价指标的重要影响因素,利用遥感技术对蓄滞洪区土地利用/覆被变化(Land Use and Land Cover Chang,LUCC)进行动态监测,以各个时期不同分辨率的遥感影像作为基础数据,通过对遥感影像的提取和分析解译,建立区域的土地利用/覆被遥感影像数据库[7]。同时,使用GIS强大的空间分析功能,研究蓄滞洪区内的人口分布、土地利用等监测要素的变化情况[8]。

对蓄滞洪区内的土地利用/覆被、避洪设施以及城镇扩展等情况进行监测和分析。采用不同时期、不同分辨率的遥感影像,首先进行影像数据的几何校正,在校正时要注意地面控制点的选取,保证控制点的数目和精度的要求。然后采用最大似然和概率松弛相结合的分类方法,进行专题信息提取。同时,应用遥感影像的融合技术,将高分辨率遥感影像(如SPOT全色波段,2.5 m分辨率;IKONOS,1 m分辨率)与多光谱影像进行融合,可以提供更加精准的分析成果。依据不同地物对影像融合方法的敏感程度不同,来确定不同地物识别的影像融合方法。首先,应用目前常用的几种融合方式(如主成分分析法、HIS变换法、高通滤波法、Brovey变换法);其次,对各种融合的影像进行比较,通过提取各种地物相关参数,比较影像融合前后相关地物参数的变化,并对各种不同融合影像方法的地物判别精度进行分析,确定地物识别方法,并融合影像。还要与实地调查资料相结合,抽取有调查资料的部分影像进行对比分析,定量评价影像融合后数据的质量和精度,必要时,改进目前影像融合方法或研制新的影像融合方法。

应用高光谱遥感数据对土地利用/覆被进行识别。依据不同地物具有不同波谱的特性,探索区分地物的方法,对土地覆盖的高光谱影响进行分类判别,进而提高识别不同地物的精度。在高光谱遥感数据获取上,搭载于美国EOS系列terra和aqua卫星之上的MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer,中分辨率成像光谱辐射计)是一个重要的遥感传感器,在我国有多个MODIS地面接收站,而且数据是共享的。MODIS有36个波段,覆盖0.4~14.5μm的光谱范围,具有探测大气、云、水汽、臭氧、海洋、冰雪、陆地表面等的光谱特性[9]。其他高光谱遥感数据的获取,从获取方式和价格上有一定困难[10]。

1.3 研制蓄滞洪区和谐发展模型

以蓄滞洪区和谐发展复合系统为研究对象,在对社会、经济、资源、生态环境和防洪进行综合分析的基础上,设计蓄滞洪区和谐发展指标体系。通过对致灾因子和承灾体的分析,研究蓄滞洪区洪水风险问题;通过对区内土地利用情况和生态环境的分析,研究土地的承载能力;进一步采用灰色系统和模糊数学理论,建立蓄滞洪区和谐发展模型。对蓄滞洪区和谐状况进行综合评价,明确蓄滞洪区内的非和谐因素,通过参数的调整,使和谐发展模型目标最大化。

2 蓄滞洪区防洪和发展研究路线

2.1 基于Geodatabase模型的蓄滞洪区空间数据库

采用Geodatabase数据库作为GIS空间数据库,因为它采用了面向对象技术,其对象类均由现实世界抽象而来,每个对象类有相关联系,但又有各自的规则和属性等特点。用户可以依据现有的地理数据模型来扩展符合自己需求的功能[11]。与其他数据库相比,Geodatabase数据库在支持要素类之间的关联、支持更加复杂的网络等方面都有更大优势,特别是对蓄滞洪区多格式、巨量的数据,能够更加便捷地存储、快速地处理,还可以将这些数据的属性有机地结合,这为蓄滞洪区和谐发展模型的分析与计算以及对不同数据格式的可视化提供了技术手段。

为保证蓄滞洪区数据的开放性、一致性、安全性和标准化,还能满足快速、高效空间分析和可视化的需要,采用统一建模语言UML(Unified Model Language)和Case工具来建立Geodatabase模型。具体步骤是:①利用统一建模语言UML设计对象模型;②将模型输出到知识库;③使用ArcCatalog的Schema(方案)生成向导,进而建立基于Geodatabase的蓄滞洪区空间数据库[12]。利用这种方法的好处是,原来使用ARCGIS创建的地理信息系统专题图层,也能够便捷地导入蓄滞洪区空间数据库。

2.2 RS影像解译的自动化和智能化

在解译遥感影像时采用最大似然和概率松弛相结合的监督分类方法,来获取蓄滞洪区内不同时期的土地利用、城镇、道路和避洪设施等的变化情况。采用遥感影像的融合技术,根据不同影像融合方法对不同地物的敏感性,确定不同地物判识的融合影像和方法。研究高分辨率卫星数据与多光谱数据融合时,由于数据分辨率差别大,引起的光谱和地物特征缺失问题,应用分形理论,通过分形插值来获取高分辨率多光谱影像[13]。借助于人工神经网络、小波分析和人工智能等工具,开发自动化和智能化的地物识别与提取系统。

2.3 RS与GIS的无缝集成

蓄滞洪区和谐发展模型的开发是基于GIS平台将遥感数据直接导入模型中,作为模型的主要信息源。多时相、多种分辨率的影像经过融合将产生大量的数据,需应用影像存储的金字塔技术,解决海量数据的存储与检索问题。在RS与GIS集成时,采用无缝集成技术,将遥感影像数据存入GIS的影像库中,在进行影像的查询检索操作时,建立快速的索引机制,以保证数据的安全和GIS空间分析的高效快速进行。

2.4 蓄滞洪区和谐发展模型的建立

蓄滞洪区和谐发展模型应包括经济、社会、资源、人口、生态环境、防洪等子系统。为了让各子系统在相互依存的基础上和谐共发展,就必须先建立一套蓄滞洪区和谐发展指标体系。这个指标体系应具有以下作用:首先,要能够反映蓄滞洪区各个时期各子系统的发展现状;其次,要能够反映蓄滞洪区各个时期不同要素的变化率和变化趋势;最后,要能够反映蓄滞洪区各方面发展的统筹协调程度。基于这些原则,采用自下而上的方法,建立蓄滞洪区和谐发展评价指标体系。先设计单个因素的指标,再把整个系统归类为社会系统和自然系统两类指标,最后复合为蓄滞洪区和谐发展评价指标[14]。蓄滞洪区空间数据库是建立蓄滞洪区和谐发展评价指标体系的基础,所有数据(包括遥感数据)都存放在该数据库中,利用GIS的空间分析和可视化功能,可以直观、准确地分析指标体系的合理性[15]。

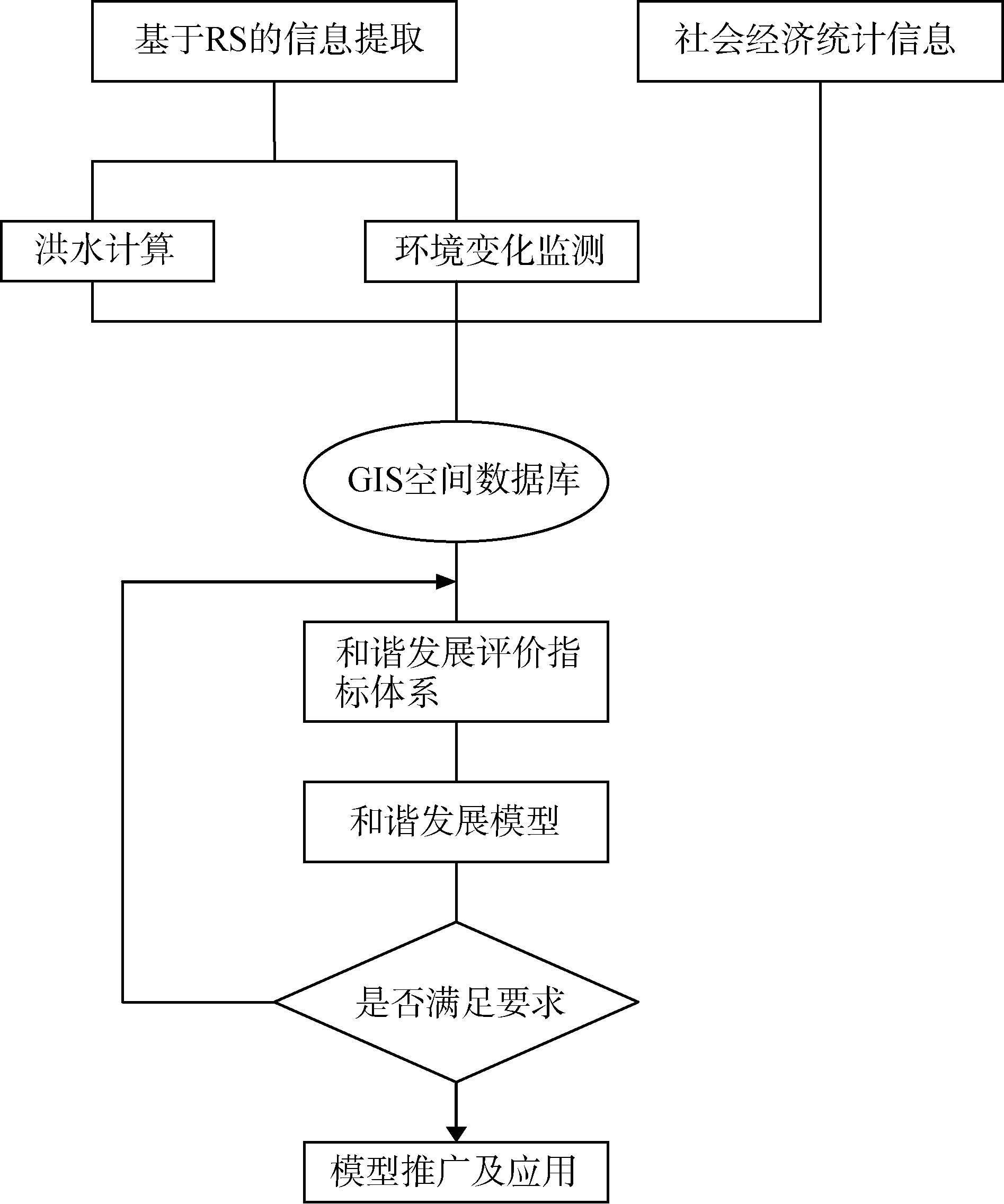

就和谐发展模型而言,由于评价指标和子系统对应状态的程度不明确,因此采用灰色系统方法进行建模。系统分目标层、准则层、指标体系层3个层次。目标层,用来衡量蓄滞洪区和谐发展水平;准则层,用于评价和谐发展状态;指标体系层,反映5个子系统及其之间相互关系的指标。通过和谐发展模型,对蓄滞洪区的和谐发展程度进行综合评价,研究技术路线见图1。

图1 研究技术路线

3 结 语

蓄滞洪区的和谐发展涉及社会、经济、资源、生态环境和防洪等众多方面。近几年国内外对蓄滞洪区的发展已经取得不少的研究成果,可持续发展与蓄滞洪区管理研究有了初步结合。但是对防洪减灾和经济发展等各方面关系的研究定性分析多,定量研究少;对蓄滞洪区和谐发展模型的研究目前还比较少。本文把GIS和RS等技术应用到蓄滞洪区和谐发展研究中,提出了研究的主要内容,设计了技术路线,为蓄滞洪区的科学管理和可持续发展提供一种思路,也为进一步深入研究蓄滞洪区的和谐发展奠定了基础。