浅析实现资助全覆盖的“个性化”资助方式研究

——以国家助学金为例

艾陈,张露

(1.邵阳学院医学院,湖南 邵阳 422000;2.邵阳学院政法学院,湖南 邵阳 422000)

1 当前国家助学金管理存在的问题

1.1 贫困生界定标准模糊,“伪贫困生”现象突出

国家助学金的界定通常是学生生源地所在乡镇、村委会等相关负责单位开具贫困证明作为界定依据[2],而在国家助学金评定过程中开具贫困证明的单位并未直接参与评选,由于各地区对贫困生认定缺少统一管理和衡量标准,更无行之有效的监督机制,且高校并无权利和能力衡量学生的家庭经济情况,以致在国家助学金评选过程中经常会出现信息失真的贫困证明。再加上利益的驱使,“伪贫困生”现象层出不穷。

1.2 评选方式“单一”,“公平”选举产生“不公平”结果

国家助学金评定条件原则性强,但不具有可操作性。资助金额大、比例高,越来越多的学生竞争“贫困榜”。为此,许多高校在评定过程中开始采用“选举”,以体现公平正义的原则。在这样一个“公平”的选举中,“好人”走上了“贫困榜”,而朋友圈小、自尊心强的贫困学生却被“挡在门外”。主动放弃的贫困生也大有人在,出现了通过“公平”选举,产生“不公平”结果的“怪”现象。

1.3 高校国家助学金供需比例失衡

国家助学金的分配是根据学生人数将助学金的名额分配给各部门,每个班级的“指标”是根据班级同学的具体数量来确定的。然而,忽略了各班级贫困生无规律性分布的现象,造成少数学生因班级名额限制而无法获得资助,而另一部分人群则因班级“资源”过剩而获得资助[3]。这种现象的产生也成为学生竞争“贫困榜”的催化剂。

1.4 学生社会责任感缺失,“精神”贫困凸显

第十三个五年计划提出了明确要求,中国的高等教育,要加强社会主义核心价值观的教育,增强学生的社会责任感、创新精神、实践能力是开展国民教育的全过程中的一个关键的任务,这是对党的教育方针,落实立德树人的根本任务[4]。然而“伪贫困生”滋生正是我国当代大学生社会责任感缺失的表现。国家助学金是一种“无偿”的资助形式,只享受权益,不履行义务[5]。这种“无偿”无疑助长了少数贫困生不劳而获的思想甚至萌生“我贫困我骄傲”的观念,更有甚者在求职面试中以贫困生获得过国家助学金“标榜”自己或者拿到国家助学金后请客、挥霍,没有让国家助学金发挥应有的功效,最终成为经济和思想的“双困生”[6]。

展开我国“十九大”规划蓝图,推进实现资助全覆盖的色彩依然那么醒目。针对不同地区大学生的专项调查,学生呼唤“公平”资助的意愿依然那么强烈。如何将资助全覆盖的色彩化作鲜活的图景?让学生的意愿成为生动的实践?探寻符合精准扶贫、资助全覆盖,有益于学校乃至整个社会和谐发展的新时代“个性化”资助方式是我们必然的选择。

2 新时代高校国家助学金实现资助全覆盖的对策

2.1 “一站式”互联网服务平台,解决贫困生界定的“绊脚石”

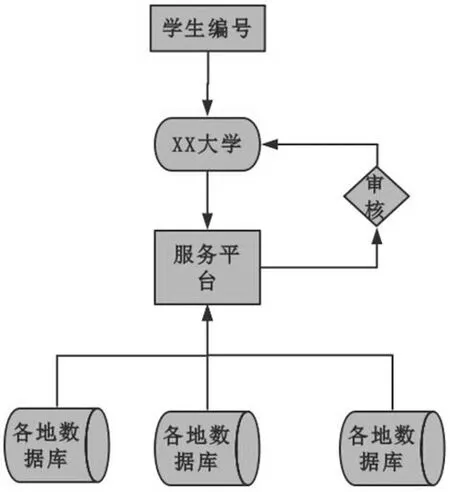

建立“精准扶贫”一站式服务平台,各地区建立“精准扶贫”信息数据库,将符合贫困标准的人员及子女信息编号录入平台,并定时更新,各地数据库与平台实现“共享”。开通全国高校资助管理员信息查询“通行证”,高校只需把申请国家助学金的同学个人信息或者编号输入平台,平台通过高校资格审核后将查询信息“真伪”反馈回高校。高校查询方式可分为:个人查询和集体查询两种。快捷高效的服务平台,解决了以往高校对于贫困生认定的复杂程序,让“伪贫困生”无机可乘,避开了阻碍实现资助全覆盖的“绊脚石”。

“一站式”服务平台贫困生认定流程图

2.2 国家助学金“无偿”与“有偿”并行的“个性化”资助方式

(1)对身体有重大疾病、残疾等特殊情况的贫困生,实施“无偿”国家助学金发放。由辅导员收集审核其残疾证明、病例等关键性佐证材料,学校资助管理单位负责复审,对符合条件的贫困生进行助学金的发放,并对受助学生信息保密。

(2)授人予“鱼”不如授人予“渔”的资助方式

①针对身体健康、家庭贫困的学生采取“有偿”国家助学金的发放形式,有资格获得国家助学金的贫困生需要在一学年内的任意一学期参与勤工助学,才有资格获得国家资助。

②国家助学金是以一学年两次发放的形式将资助金额平均发放给贫困生。改良原国家助学金的发放形式,将每学期一次性发放变成按月的勤工助学金发放形式。学生可以自行选择在一学年内的某个学期进行勤工助学。连续获得国家助学金的同学,可根据自己的兴趣在下一年度申请不同的勤工助学岗位,原则上不在同一岗位连续工作。

③扩大学校勤工助学覆盖面积,合理设置岗位

让贫困生以勤工助学的方式参与学校的维护与建设,科学的设置岗位、合理分配工作时间[7]。对不同的岗位设置不同的补贴按月发放。岗位设置如:卫生方面,通过合理规划对教室、办公楼、学员宿舍楼道、实验室、操场等校内公共区域进行划分,让贫困生有属于自己负责的“地盘”;生活方面,学生宿舍的网络维护、水电维修、寝室公共设施维修,学生食堂的后勤工作等;校园环境方面,让贫困生对校园内绿化、公共设施等设备进行维护和管理。对于“特殊”的勤工助学岗位,可请相关专业老师对学生进行培训后上岗,实行边上岗边学习,以老生带新生的方式延续。不仅培养了学生的社会实践能力,也给性格内向、自尊心强需要国家助学金来减轻家里负担的同学自给自足的机会,从而提高国家助学金在贫困生中的利用率,也降低高校的办学成本。

④设置“个性化”的选修课程,培养学生的实践能力

针对“特殊”的勤工助学岗位设置相应的选修课程。课程学习时间为一学期,通过相关专业老师或经验丰富的老生培训和指导后,学生在下个学期正式参与勤工助学,履行岗位职责,学校提供不同勤工助学岗位所需的工具设备。不仅培养了学生的自主学习能力,实践能力,也为以后的“社会生活”打好前期基础[8]。

2.3 加强学生思想政治教育,培养学生把学校当成“家”的理念

教书育人是教师的“使命”,立德树人学校的“初衷”。优良的传统、良好意识的产生需要长时间的培养和塑造,培养学生不只是思想政治、心理教育,还需要行之有效的理念与设计[9]。引导贫困生参与学校建设与维护,鼓励身体健康、性格内向、自尊心强的贫困学生通过勤工助学“自给自足”,从而培养学生权利与义务对等的意识和社会责任意识,这也是新时代资助方式“个性化”的关键。

2.4 以按需分配的方式申请国家助学金,加强“个性化”资助方式的宣传教育工作

按需分配分配方式是由:个人—班级—学院—学校的自主申请模式,加强新资助方式的宣传教育工作,合理引导鼓励贫困生通过参与校园建设与维护的勤工助学方式获得资助。非贫困生想参与校园建设和维护工作可另行申请,由学校老师进行筛选,学校给予适当的补贴。从而调动学生整体的积极性,营造师生共同建设和维护“家园”的氛围,进而构建一个良性的资助环境、校园环境。

2.5 建立国家助学金勤工助学奖惩机制,加强监管

针对参与国家助学金勤工助学的贫困学生,按岗位不同要求每月由专人进行考核评分,连续考核优秀的同学可在学期末发放一定程度的物质奖励,对于玩忽职守、消极怠工的贫困生,查明原因并进一步与其沟通加强思想教育,纠正思想后的贫困生给予机会让其重返岗位。

3 结语

资助全覆盖的“个性化”资助方式,从地方“精准扶贫”管理工作的完善,向高校资助方式的重构突破;从学生思想观念的解放,向资助对象的重组深入;从教育质量的动力提升,向社会公正的坚守转型,必然引发更多争议:是否在打破原有方案的同时带来新的失衡?是否导致“得利者”的强力抵制,出现“囧境”?会不会冲击现存秩序,影响必须的校园和社会稳定[10]。“如何降低成本,减缓震荡,也是实现资助全覆盖的最大考验。

实现资助全覆盖是我们的奋斗目标。而要实现这一目标,需要进一步完善各地方“精准扶贫”管理、监管机制,建立各地区与高校实现信息查询的网络平台。高校需要探寻一个让受助学生权利与义务均衡的“个性化”资助方式,让高校的每一个贫困生,都有平等受助的权利,需要寻找资助工作中产生“矛盾”的主要源头。理顺多元化的贫困生关系,扶持边缘化的弱势群体,遏制膨胀化的“精神”贫困,从而构建良性的资助关系、师生关系,消弭日益复杂的社会矛盾和贫富分化。