近30年来京津冀地区湿地景观变化及其驱动因素

吕金霞,蒋卫国,*,王文杰,陈 坤,邓 越,陈 征,荔 琢

1 北京师范大学地理科学学部, 环境遥感与数字城市北京市重点实验室, 北京 100875 2 北京师范大学地理科学学部, 地表过程与资源生态国家重点实验室, 北京 100875 3 中国环境科学研究院, 北京 100012

湿地是地球上生物多样性和生产力最高的生态系统之一,与森林、海洋一起被称为三大生态系统,在物质生产、能量转换、维持区域生态平衡等方面具有重要功能与价值[1-2]。近年来,由于人口数量和经济水平的快速增长,人类对湿地自然资源过度地以及不合理地利用,造成了湿地生态系统逐步恶化,威胁区域生态安全[3]。随着京津冀协同发展已成为国家三大战略之一,对于京津冀生态环境要求提出了更高的要求。因此,退化湿地的研究对于京津冀地区湿地生态系统安全保障具有重要意义,是"京津冀一体化"中扩大环境容量空间和加强生态环境保护合作的重要组成部分。

随着地理信息系统(GIS)和遥感(RS)技术发展,基于GIS和RS技术的湿地景观变化得到了快速发展,湿地生态系统的宏观监测和驱动力分析成为目前研究的热点之一[4-5]。湿地景观格局演变研究方法主要采用景观动态的定量化方法研究[6]。国内外学者对湿地景观格局进行了相关研究。Ernoult等[7]研究了法国塞纳河洪泛区的景观格局变化及其对生物多样性的影响,并对其驱动因素进行了分析;Munyati等[8]利用1984—1994年四期Landsat影像借助GIS手段对赞比亚南部Kafue Flats泛滥平原湿地进行动态监测。国内对湿地景观格局变化起步较晚,但发展迅猛。崔世杰等[9-10]通过分析长江中下游鄱阳湖、洞庭湖和三江平原等地区湿地的面积和景观格局,探究了湿地变化的影响因素;宫兆宁等[11]研究了1984—2008年北京湿地面积的变化,得出北京湿地以人工湿地变化为主导的变化趋势;牛振国等[12]通过对中国湿地变化研究得出,1978—2008年京津冀湿地面积减少了1012 km2;Zhao等[13]人总结了1992—2014年研究结果,分析得出青藏高原湿地变化特征,指出湿地面积和景观多样性的变化特征;侯鹏,蒋卫国等[14- 16]利用基于水文平衡的原理对北京市湿地退化驱动因子进行了定量研究。

以往的研究多集中在湖泊湿地等天然湿地的变化研究,对京津冀地区湿地时空分布的研究较少,缺乏精确到整个区域内市级湿地区域的研究。随着京津冀协同一体化进程加快,急需开展湿地时空变化监测,确保区域生态系统安全保障。本文通过已更新的土地利用数据,提取京津冀地区20世纪80年代末(1980s末)到2015年7期湿地类型分布图,综合运用GIS分析法和景观格局指数的方法分析京津冀地区近30年来湿地面积时空变化特征,并利用主成分分析的方法对其变化的驱动因素进行了分析。

1 研究区概况

京津冀区域地理位置介于113°27′—119°50′E,36°03′N—42°40′N,位于华北平原北部,北靠燕山山脉,南面华北平原,西倚太行山,东临渤海湾[17]。跨越北京市、天津市和河北省,除北京、天津两个直辖市以外,还包括河北省境内的唐山、秦皇岛、保定、沧州、廊坊、张家口、承德、石家庄、衡水、邢台、邯郸等,共计13个城市(图1)。京津冀地区是我国最重要的政治、经济、文化与科技中心,是环渤海经济圈的核心,也是我国第三大增长极。该区地势呈现西北高东南低的地形特点。地貌以平原为主,丘陵和台地零星分布,沿渤海岸多滩涂、湿地。海河流域以扇状水系的形式铺展在京津冀地区。京津冀地区以温带落叶阔叶林为典型植被,属于温带季风气候区。年平均降水量538 mm,冬季寒冷少雪,春季干燥风大;夏季较为湿润,降水较多,气温年较差较大[18]。河湖自然湿地,库塘、水田等人工湿地资源丰富。

图1 京津冀区域地理位置及行政区划 Fig.1 The location of Beijing-Tianjin-Hebei region and the main cities

2 数据和方法

2.1 数据来源

本文基于中国科学院地理科学与资源研究所刘纪远团队生产的土地利用数据,该数据利用Landsat 影像数据进行解译判读,野外验证,分类精度达91.2%,符合制图要求[19]。利用该产品提取了湿地的7种土地利用类型,得到了京津冀地区1980s末,1990,1995,2000,2005,2010和2015年7期的湿地空间分布图。湿地类型的划分按照湿地公约与陆健健划分的中国湿地类型,将水田、水库坑塘、湖泊、河渠、滩涂、滩地、沼泽地7种土地类型纳入京津冀地区湿地范围[20]。考虑到本次遥感解译的最小地物单元为100 m×100 m,扣除细小地物外,可以将上述7种类型组合再分为人工湿地和天然湿地。人工湿地包括水田和水库坑塘,天然湿地包括湖泊、河渠、滩涂、滩地、沼泽地。滩涂中人工盐沼、虾池、蟹池已经解译为水库坑塘。由于人工渠道面积较小,主要为河流面积,因此把河渠列为天然湿地范畴。

京津冀地区经济数据来源于京津冀1985—2014年统计年鉴,主要包括总人口、GDP、人均GDP、粮食产量等,气象数据(降水、温度、蒸发量)来源于中国气象科学数据共享网(http://data.cma.cn/)。

2.2 研究方法

2.2.1 湿地类型转移矩阵

转移概率矩阵,又叫跃迁矩阵,是俄国数学家马尔科夫提出的。利用马尔科夫模型构造研究区土地利用类型的转移概率矩阵可全面而又具体地刻画区域土地利用类型变化的结构、特征与各用地类型变化的方向。其意义在于它不仅可以反映研究期初、研究期末的土地利用类型结构,同时还可以反映研究时段内各土地利用类型的来源与构成[21]。其数学表达式为:

(1)

为了分析京津冀地区湿地资源的受损情况,本文中P代表各湿地类型的面积,湿地类型包括水田、河渠、湖泊、水库坑塘、滩涂、滩地和沼泽地七种湿地类型;n代表湿地类型的总数,i、j分别代表研究期初与研究期末的湿地类型,本文包括4个研究段,分别为1980s末—1995、1995—2005、2005—2015、1980s末—2015年;Pij为第i类湿地类型转化为第j类湿地类型的转移概率。

2.2.2 景观指数分析法

景观格局指数的分析方法在景观指数的应用中最为广泛。景观指数能够高度浓缩景观空间格局信息,反映其结构组成和空间配置等方面的特征[22]。因此本文利用景观格局指数来表征京津冀地区湿地的景观格局特征。使用Fragstats 4.2计算研究区景观格局指数,在类型水平上选择最大斑块指数(Largest Patch Index, LPI)、平均斑块面积(Mean Patch Size, MPS)、面积加权平均斑块分维数(Area-weighted Mean Patch Fractal Dimension, FRAC_AM)和聚集度指数(Patch Cohesion Index, COHESION)4个指数,在景观水平上选择斑块个数(Number of Patch, NP)、斑块密度(Patch Density, PD)、最大斑块指数(Largest Patch Index, LPI)、周长面积分维数(Perimeter-Area Fractal Dimension, PAFRAC)、聚集度(Aggregation Index, AI)和香农多样性指数(Shannon′s Diversity Index, SHDI)5个指数。各指数的具体说明、计算方法参见文献[23]。

2.2.3 主成分分析法

本研究采用主成分分析方法对京津冀湿地演变的驱动力进行分析。主成分分析(PCA) 是一种通过降维来简化数据结构,将原来错综复杂的多变量通过线性变换选出主要变量的一种多元统计分析方法[24]。

主成分分析是设法将原来众多具有一定相关性,重新组合成一组新的互相无关的综合指标来代替原来的指标。最经典的做法就是选取的第一个线性组合,即第一个综合指标的方差来表达,即方差越大,表示第一主成分包含的信息越多。如果第一主成分不足以表达原来指标信息,在考虑选取第二个主成分。根据方差贡献率大于85%确定主成分个数。依据SPSS软件对选取的指标做主成分分析,来探究近30年来京津冀湿地演变的驱动力。

3 结果与分析

3.1 京津冀湿地分布现状

截止2015年,京津冀地区湿地面积为10723 km2,占京津冀地区土地面积的4.96%,与第二次湿地调查结果相比,准确度为83.41%。其中天然湿地面积为3929 km2,占36.64%,占人工湿地面积为6794 km2,占63.36%。水库坑塘集中分布在天津东南部地区以及北京的东北部地区,河渠呈扇状分布,滩涂、滩地和沼泽地分布在河北承德和张家口坝上地区、白洋淀周围以及湖泊等周围零星分布。从地理分布看,湿地分布较多的市为天津、秦皇岛、唐山和张家口市,占京津冀湿地面积的65.71%,而具有华北明珠之称的白洋淀所在的保定市湿地面积仅占7.64%。

3.2 京津冀湿地景观时间变化分析

1980s末—2015年,京津冀地区湿地面积时空分布如图2、图3所示,近30年来京津冀地区湿地面积呈现减少趋势,湿地面积减少了2695.05 km2,较1980s末年减少了20.08%(图3)。人工湿地中,水田的面积在减少,共减少了2037.55 km2,水库坑塘的面积在增加,共增加了834.86 km2。天然湿地五种类型中,湖泊和河渠面积在增加,滩涂、滩地和沼泽地的面积都在减少,其中湖泊和河渠分别增加了26.22 km2和317.39 km2,滩涂减少15.77 km2,滩地减少1334.94 km2,沼泽地减少485.26 km2。人工湿地的减少占湿地变化的主导地位。

图2 1980s末—2015年京津冀湿地类型分布图Fig.2 The spatial distribution of wetland in Beijing-Tianjin-Hebei region (1980s—2015)

图3 京津冀湿地面积变化图(1980s末—2015年)Fig.3 The area change of various wetland type in Beijing-Tianjin-Hebei region (1980s—2015)

京津冀地区近30年湿地变化较大,各省市的变化也各不相同(图4)。湿地总面积的变化呈现从略微增长到快速减少趋势,近些年减少趋势略有减缓。1980s末—1995年间湿地面积增加,由于人工湿地增加造成了区域内湿地总面积的增加,1995年后,湿地面积呈减少趋势,近10年略有减缓。其中,河北省湿地面积减少最多,且天然湿地减少占据主导地位,其次是天津市和北京市,天津市湿地面积的减少以人工湿地减少为主要原因。河北省11个地级市中,湿地面积普遍存在减少趋势,湿地减少最多的是唐山市,其次是张家口市,秦皇岛市和沧州市湿地面积增加。唐山市和张家口市人工湿地和天然湿地均减少,人工湿地减少量占主导地位,秦皇岛市湿地面积的增加主要是人工湿地增加造成的,其余地级市均存在天然湿地面积减少的状况,此外,石家庄市、保定市和衡水市天然湿地面积减少占湿地减少的主要原因。

图4 1980s末—2015年京津冀各省市湿地损失量图Fig.4 Wetland loss in Beijing-Tianjin-Hebei region (1980s—2015) 正值代表增加量,负值代表减少量

3.3 京津冀湿地景观空间变化分析

1980s末—2015年,各湿地类型变化较大,湿地面积均出现不同程度的减少(图5)。1980s末—1995年,滩涂面积显著减少,主要转化为其他用地类型;河渠略有减少。1995—2005年稳定时期,主要为水田和滩涂的变化,湖泊存在一定程度的退化,沼泽地有13.53%的比例转化为水库坑塘,被用于人工养殖。2005—2015年快速减少时期,水田和滩涂面积显著下降,河渠水库坑塘面积下降。近30年来,水田、滩涂的变化最为显著,主要转化为其他用地类型;河渠和水库坑塘相互转化;滩地和沼泽地变化程度差异不大,主要表现为湿地类型内部的转换,湖泊主要转化为滩地和沼泽,表现出一定的退化现象。

图5 4个时段京津冀湿地类型转移概率矩阵Fig.5 Wetland type transition probability in Beijing-Tianjin-Hebei region

从京津冀湿地损失空间分布图可以得出(图6),1980s末—2015年近30年来,湿地损失较为严重的区域主要分布在环渤海区域、北京市和河北省张家口市和唐山市区域,其余省市均存在不同程度的湿地面积减少。同时各地区湿地受损的空间格局也存在时间尺度上的差异,1980s末—1995年十余年间,京津冀地区湿地损失较小,主要分布在环渤海区域,以及河北省石家庄市和保定市;1995—2005年间,湿地损失较前10年增强,主要是天津市大部分区域以及保定市的白洋淀湿地区;2005—2015年,湿地损失分布不均,其中河北省的唐山市、秦皇岛市和张家口市3个区域损失程度明显加强,而北京市、天津市和河北省沧州市、保定市损失程度略有减缓,说明近十年京津冀地区对湿地生态环境的治理和保护力度逐渐加强。

图6 1980s末—2015年京津冀湿地损失空间分布图Fig.6 The spatial distribution maps of wetland loss (1980s—2015)

3.4 京津冀湿地景观格局变化特征分析

3.4.1 类型水平上景观格局变化特征

图7显示了在斑块类型水平上各时期景观格局指数的变化趋势。最大斑块指数反映了各景观类型最大面积斑块占景观总面积的比例,是优势度的一种度量方式。1980—2015年,水田的LPI最大,其次是水库坑塘。在一定程度上说明了京津冀地区水田和水库坑塘构成的人工湿地是优势景观类型,而天然湿地类型不占据优势类型。平均斑块面积水田最大,其次为沼泽地。湖泊、河渠、滩地的MPS较小,分布零散。分维度指数反映了斑块的形状复杂性,河渠的分维数指数最高,接近1.3,说明景观斑块的形状最复杂。其次是水田、滩地。聚集度指数度量景观中不同斑块类型的聚集程度,值越大反映同一景观类型斑块的高度聚集。近30年来水田、沼泽的聚集度指数较大,且走势平缓,变化不大;2005—2015年,河渠、滩涂的聚集度指数呈下降趋势,说明空间破碎化程度提高;湖泊的聚集度指数最低,说明空间分布离散,破碎化程度高,连通性低。

图7 1980—2015年京津冀湿地在类型尺度上的景观指数变化Fig.7 The landscape index change of wetland in class scale (1980s—2015)

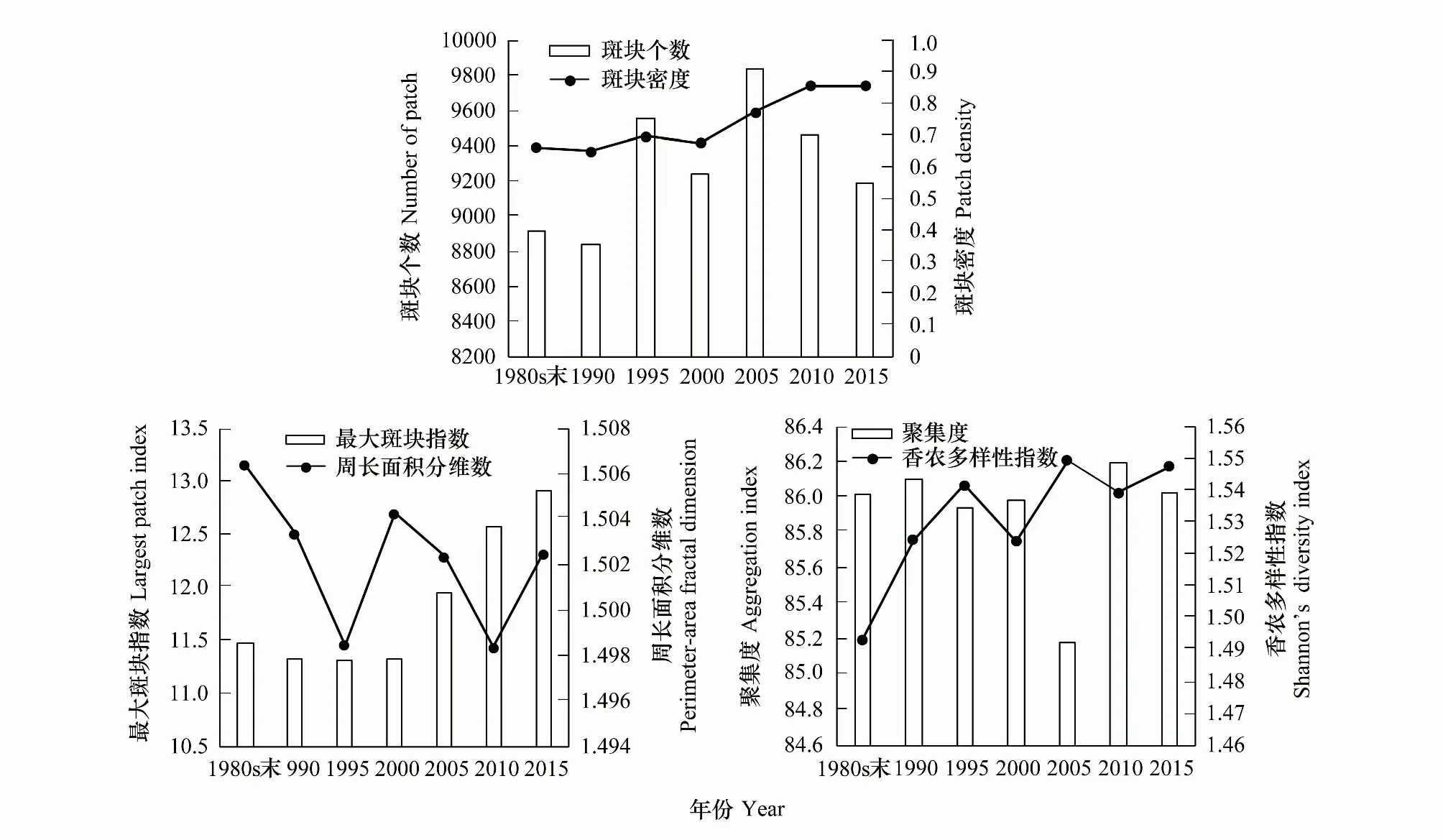

3.4.2 景观水平上景观格局变化特征

一般来讲,通过多期景观斑块数量和斑块密度,可以看出景观破碎化程度的变化情况。斑块的密度越大,斑块越小,景观破碎度越高。通过景观指数的运算,得出京津冀地区1980s末—2015年的景观水平结构特征的变化。

图8为不同时期京津冀地区景观水平上的景观指数。1980s末—2015年期间,斑块个数整体呈先增加后减少的波动变化趋势,其中2005年NP达到最大值(9843个)。斑块密度整体呈现增加趋势,2015年相对于1980s末年PD增加了0.19。斑块密度越大,斑块越小,景观破碎度越高。在2000—2010年急剧增加,主要是人类活动强度增加,城市化速度加剧;而2010年之后,由于生态环境保护政策的实施和保护力度的增加,景观破碎度降低。最大斑块指数呈先减少后增加的趋势,2000年后呈增加趋势,说明最大斑块类型的优势度在整个景观中的地位在上升;PAFRAC基本处于1.5附近,说明京津冀地区景观结构不稳定,易受人类活动的影响。聚集度指数呈先减少后增加的趋势,最大值出现在2010年为88.95,空间分布最均匀。香农多样性指数呈增加趋势,说明各景观类型所占比例趋于均衡化,景观异质性增加,其波动过程与聚集度相反。1980s末—1990年香农多样性指数较小,说明京津冀地区斑块类型单一,景观丰富度低,1995年之后多样性指数逐渐在升高,景观丰富度增加。

图8 1980—2015年京津冀湿地在景观尺度上的景观指数变化Fig.8 The landscape index change of wetland in landscape scale (1980s—2015)

3.5 京津冀湿地景观变化驱动因素分析

3.5.1 主成分分析结果

湿地景观变化的驱动因素包括自然和人为驱动因子,考虑京津冀地区区域发展迅速,城市化进程较快,故选取了包括气候、人口、农业和经济在内的9个指标,分别为年降雨量(mm)、年气温值(℃)、年蒸散发量(mm)、总人口数(万人)、粮食产量(t)、GDP(亿元)、人均GDP(元)、第一产业值(亿元)、第三产业值(亿元),分析结果表明第1主成分解释了总变量的71.44%,第2主成分解释了总变量的12.13%。

人均GDP、总人口数、第一产业值、粮食产量和第三产业值在第1主成分上的载荷较大,这些因子反映了经济社会和农业发展水平,因此第1主成分可以认为是人口和社会经济的代表;降雨量和温度在第2主成分上的载荷较大,因此第2主成分被认为是气候因素的代表。

3.5.2 影响湿地受损的主导因素

人口和社会经济发展是影响京津冀湿地变化的主要因素。1980—2015年,京津冀地区人口呈现直线上升趋势,经济迅猛发展,人均GDP持续增长,同时三大产业协同发展,持续攀升,尤其是在2000年之后,增长速度呈现显著增加趋势(图9)。根据人口和社会经济对湿地面积的影响分析可知(图10),人口总数与人均GDP对湿地面积变化的解释率R2分别为0.79和0.53。随着人口数量与产业结构调整,城市建设用地面积、道路等用地规模增大,城市扩张侵占京津冀地区原有的湿地,侵占面积为1584.17 km2,占据湿地退化面积的22.50%,仅次于旱地侵占的退化类型,表现最明显的区域为北京市中心城区和天津滨海新区等城市化发展快速区域(图11)。

随着农业经济的发展,水域周围的滩地和沼泽地等湿地资源退化,湿地退化为旱地的面积为4874.55 km2,占湿地退化面积的69.24%,占据湿地退化的主要地位,主要是因为水田向旱地的退化,主要体现在张家口市万全区、宣化区周围区域和唐山市(图11),占据湿地区域进行农业开发,造成湿地资源破坏。根据线性相关关系,粮食产量对湿地面积变化的解释率为0.52,粮食产量的增加对水资源需求量增加,影响湿地面积的变化,同时对水资源的需求量也会增大,破坏湿地生态环境,增加生境压力,对区域生态安全造成影响。湿地生态环境受到城市扩张和农业发展的影响下,还受到气候因素的影响。

从图12可以看出,从20世纪80年代到1995年左右,年均降水量呈现显著增长趋势,而1995—2002年均降水量呈减少趋势,2002—2015年降水量有所增加,1980—2015年年均降水量总体变化不大。同时在2000年湿地面积达到最大值,而此阶段降水量较少,但由于前两年降水量较多,此时湿地的蓄水量可以使湿地保持平衡状态,减弱了湿地减少。而地面温度的升高,也促进湿地水面蒸散发,对湿地景观格局有一定的影响。在降水量变化较小,蒸散发量减少的趋势下,湿地面积退化更多的是人类活动的破坏和城市化的快速发展等因素。

综上所述,人口与社会经济发展和气候等因素都会对湿地景观变化造成影响,同时也容易受到政府政策的影响,需要结合多种因素进行综合分析。

图9 1980s末—2014年京津冀地区人口和人均GDP变化图 Fig.9 The population and per-capita GDP in Beijing-Tianjin-Hebei region in 1980s—2014

图10 1980s末—2014年京津冀地区粮食产量、总人口和人均GDP与湿地面积变化图 Fig.10 The relation between the grain yield, population and per-capita GDP and wetland area in Beijing-Tianjin-Hebei region in 1980s—2014

图11 湿地受损区域的两种主要方式Fig.11 The two main ways of Wetlands damaged area图a和b表示建设用地侵占,图c和d表示湿地退化为旱地

图12 京津冀地区年降水量和温度距平值Fig.12 The anomaly value of annual precipitation and temperature in Beijing-Tianjin-Hebei region

4 结论

本文利用1980s末—2015年7期遥感影像,提取了近30年来京津冀地区湿地景观类型分布图,分析京津冀地区湿地景观变化和驱动因素。研究结果表明:

(1)近30年来京津冀地区湿地面积呈现减少趋势,湿地面积的变化呈现从略微增长到快速减少趋势,近些年减少趋势略有减缓,湿地面积减少了2695.05 km2,较1980s末年减少了20.08%。人工湿地中,水田的面积在减少,共减少了2037.55 km2,水库坑塘的面积在增加,共增加了834.86 km2。天然湿地5种类型中,湖泊和河渠面积在增加,滩涂、滩地和沼泽地的面积都在减少。其中,河北省湿地面积减少最多,且天然湿地减少占据主导地位,其次是天津市和北京市。湿地损失较为严重的区域主要分布在环渤海区域、北京市和河北省张家口市和唐山市等区域,这些区域是京津冀地区人口与经济快速增长的地区,同时受到多种因素的影响,湿地受损严重的区域也呈现时间尺度上的差异。造成湿地受损的主要原因是水田和滩涂向非湿地转换,湖泊也呈现向滩地和沼泽地的转变趋势。

(2)景观指数分析结果表明,京津冀地区水田和水库坑塘构成的人工湿地是优势景观类型。湖泊、河渠、滩地破碎化严重,且聚集度指数低,空间分布离散,连通性差。1980s末—2015年,斑块个数、聚集度指数呈现先增加后减少,香农多样性指数呈增加趋势,而最大斑块指数呈现先减少后增加趋势,说明京津冀地区景观结构不稳定。

(3)湿地景观受损驱动因素分析结果表明,京津冀湿地景观变化受到人为与气候因素共同影响,其中人口与社会经济发展是影响湿地景观格局变化的主要原因。人口总数、人均GDP和粮食产量对湿地面积变化的解释率R2分别为0.79、0.53和0.52。近30年是京津冀地区人口与经济快速发展时期,人口增加导致城市扩张严重,需水量增加,建设用地和旱地侵占原有的湿地,造成湿地面积减少,湿地生态环境遭到破坏。

同时政府政策对湿地景观变化具有强制性影响。为防止湿地更大地退化,自2000年以来,国家成立了多处湿地自然保护区,加大湿地保护和宣传工作,同时对重要湿地区多次实行补水工作。仅在白洋淀湿地区域就实行了多次引水工作,2004年3月实施了引岳救淀[12];2006年12月又实施了引黄救淀;2008年1月再次实施引黄入淀[25];这一措施的实行使白洋淀湿地在2005年后呈现湿地受损减弱趋势,造成湿地受损在时空变化上的差异。京津冀地区有多处湿地多依赖外界补水,因此在今后的研究中,需要将补水量纳入湿地变化驱动因子分析中,选择典型湿地变化区,对影响湿地生态安全重点保障区域进行评估。

京津冀地区健康与可持续发展是保障我国国家安全的重要基础,通过研究湿地景观变化及其驱动因素,定量评价近30年湿地资源的动态变化,是湿地生态环境保护与修复的基础,是区域生态安全保障的重要部分。在新时期城市化发展中,实现绿水青山的绿色发展,提高湿地生态系统的自我调控能力,构建京津冀协同发展的生态安全格局。