闽侯县江氏古厝内在文化精神探析

杨章期

(厦门市城市规划设计研究院 福建厦门 361001)

0 引言

福州作为福建省省会城市,其悠久的城市历史,浓厚的文化底蕴,孕育了极具地域特色的传统民居形式,其中市区中的三坊七巷、上下杭片区内传统民居最具代表性,也是学者研究的重点及热点。其实,在市区周边,同样也有大量珍贵的民居建筑,且大部分未被深入发掘及研究,其中位于闽侯县白沙镇的江氏古厝就是代表之一。

江氏古厝,位于福州市闽侯县白沙镇新坡村西北处,对比乡村其他传统民居,其无论在建筑规模、建筑形式,还是在平面布局、空间组合上,都极具特点,别具一格,具有极高的研究价值。从建筑规模来看,古厝占地约一万平方米,前后共计7座民居,房间约有100多间,实际上为一组大型的“民居建筑群”,在福州乃至福建省都十分罕见;从建筑形式来看,朴素的整体造型、工整的条石地铺、丰富的雕花图案构成了古厝大气又不失细腻的整体形象;从建筑平面布局来看,古厝涵盖居住、储存、学习、生产、娱乐等多种建筑功能,功能繁多,布局合理,动静皆宜;从建筑空间布局来看,空间变化多端,环环相扣,相互之间的组合和联系十分巧妙。这些精妙的建筑特征,与我国传统文化和地方文明有着重要联系。深入挖掘建筑内在文化精神和传统内涵,梳理相互之间的联系,是本次需要研究与借鉴的主要内容。

1 历史沿革

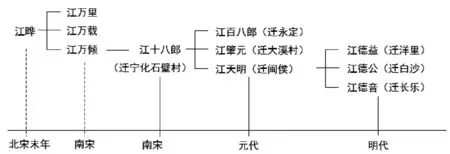

1.1 聚落历史

聚落的发展历史和环境是传统民居形成的基础,传统民居作为一种媒介,将地方历史、社会、文化等因素特征,通过建筑形式化与符号化进行具象表达。白沙镇新坡村作为江氏古厝所在聚落,如图1所示,其历史沿革是古厝发展的重要考证。据江姓族谱记载,北宋末年靖康之难,汴京沦陷,中原人多次大规模南迁,江氏其中一支由江塙率领,迁至江西都昌,传至江晔(八郎),生有三子,名为万里、万载、万顷,即著名的“南宋三古”。江万里官至宋度宗左丞相,后抗元捐躯殉国,为避战乱,其弟及子孙迁至福建宁化石壁村。元代时期,其后江百八郎迁徙到永定高头乡开幕,分东山、北山、南山三大房,江肇元迁徙到平和葛布大溪村开幕,江天明率领其中一支途径福州闽侯白沙镇,如图2所示。而闽侯县当地气候温良、水源丰富、土壤肥沃、地形平缓,有着聚落良好发展的优势基础,从此江氏一族由此定居,逐渐发展成了一定规模的聚落,即现今新坡村的雏形。

图1 江氏古厝全景风貌

图2 闽侯江氏谱系图

1.2 古厝发展

从时序上来看,古厝修建于清朝乾隆年间,距离聚落形成的元代已有近300余年历史,如此长时间间隔与新坡村江氏坎坷历史有着密切关系。作为逃避战乱、远离故土的中原氏族,恢复生产、修生养息、重建家园成新坡江氏很长一段时间发展的目标。同时,由于新坡古村地处山区,远离城镇,加上古代交通不便,聚落多年来一直为自给自足的模式进行发展,还没有足够的人力财力进行大规模的建筑营造。直至进入清朝以后,随着交通条件的成熟、生产水平的提高与社会进步,聚落内逐渐积累了一定规模的物资及财力,规模逐渐壮大,使得建设规模宏大、结构复杂的建筑成为可能,江氏古厝在这种环境下应运而生。

古厝始建于乾隆元年(1736年),于乾隆59年(1795年)建设完成,共计历时59年完成。主要采用木材及条石砌筑,耗材巨大。古厝共分7座,包含主座5座,边座2座,房间共计200余间。其中,前3座为江永奋建设,占地面积约为4300m2;后两座为江永襄所建,占地面积约为2600m2。整个民居建筑群(包括围墙范围内)总占地约8300m2。整体来看,古厝是新坡江氏智慧与文明的结晶,也是福州地区规模最大、历史最为悠久的传统民居之一。

2 建筑形式

2.1 平面布局

江氏古厝平面布局与福州传统民居布局模式相似,均为院落式布局,每一座都形成“庭院厅堂天井”的模式,座与座之间通过天井之间进行联系。前3座为永奋厝,后2座为永襄厝,又通过形成自身门房空间进行串联,形成纵向布局的大型民居群。随着地形的逐渐增高,建筑规模呈逐渐扩大的趋势,体现了“人丁兴旺,节节高升”的传统思想。建筑以主厝为中心,厢房前后四周围绕,之间联系部分为前后回廊,形成自身独立、整体的院落空间。院落之间通过门和廊道相连,构成完整的江氏古厝建筑群。

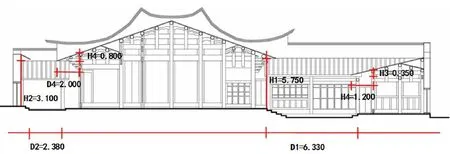

从建筑单体来看,江氏古厝每一座均采用两进民居的形式。第一进为厅堂和院落空间,第二进为边房和天井空间。体量上来看,第一进规模较大,厅堂具有接待、供奉祖先牌位、祭祀等多种功能,是主人公共活动的主要空间;第二进相比较小,布局紧凑,天井两侧为女眷居住的起居室、生活功能的厨房或杂物间,具有强烈的私密性,如图3所示。

图3 江氏古厝建筑平面布局

2.2 空间组合

整体来看,江氏古厝每座采用传统中轴线对称模式,形成“门房庭院厅堂天井”为序列的组合布局,相对应地形成入口空间(过度空间)、庭院空间(室外空间)、厅堂空间(过度空间)、天井空间(过度空间)4部分,同时在房间之间、厝与厝之间形成相应的交通空间(过度空间)。这些空间室内通过一定秩序进行相互串联,形成丰富的建筑空间组合,如图4所示。

图4 江氏古厝第三座纵向空间比例关系

入口空间位于中轴线始端,正对厅堂空间,其上部通常有门檐,具有通过及停留功能,体现出大气简洁的空间特征。庭院空间整体为横向长、纵向短的长方形,横向为三开间大小,纵向为两进深大小,面积较大,宽高D1/H1比值均在1至1.5之间,尺度怡人。厅堂是纵向空间序列的高潮部分,每一座厅堂规模宏大,高度达到2~3层,横向长度为三开间或五开间宽,而纵向更加宏大深远,横纵向比值在1∶2到1∶3之间;厅堂采用大木构架结构,柱梁规模大,结合大进深的挑檐空间,整个厅堂彰显出宏大、深远的气势。天井是纵向空间序列的结尾部分,整体为狭长形,面积较小,其D2/H2值均在0.5至1之间,与其它地方传统民居相比较为宽敞,体现了古厝对公共活动场所的重要性。交通空间主要是指檐廊空间,主要有两种空间形式:一种位于位于东西两侧厢房、倒座房和院落、天井之间交界处,建筑梁头与挑檐檩的高差较小,整个屋顶坡度较缓,因此挑出墙面檐口空间较宽,均为在0.5m至1m之间,其D3/H3值比在1∶3到1∶4之间;另外一种位于主厅和院落、天井的结合处,这中檐廊空间更加宽敞,均在2m以上,D4/H4值比在1∶2到1∶3之间,如表1和图5所示。

表1 不同纵向空间比例关系与数值

图5 江氏古厝第三座纵向空间比例关系

3 内在文化精神分析

究其根本来看,传统民居建筑自身形态的形成,与其本身蕴藏的内在文化存在“因果关系”。文化精神为“因”,建筑形式为“果”,需了解“果”必须寻其“因”。江氏古厝其独特的建筑形态,也与其内在文化精神有着密切关系。总体来看,主要体现在以下几个方面。

3.1 阴阳协调的建筑形式

《周易·系辞上》中有云:“一阴一阳谓之道”,即认为事物普遍具有两面性,具有阴阳两种属性,既有相互吸引又有相互排斥两种可能性[1]。这种思想反映在江氏古厝的各个方面,体现了营建者对于该文化的充分理解和崇尚。

从布局上看,古厝纵向5座层层递进,相互组合,有强烈的程序性。每一座又分为3个层级:第一层次主要布置入口门厅、院落、厢房,界定主客关系,是最为开放的空间。第二层为建筑主厝,包括正房和厅堂,是主人生活起居和会客主要场所,客人一般不可逾越厅堂,具有一定的私密性。第三层为内院所在,一般为长辈女眷居住之处,同时还有厨房、仓储、厕所等不同功能的房间,客人禁止入内,私密性最强。这种明显的强弱关系,与我国传统的阴阳对立的法则完全吻合,充分体现了阴阳调剂、强弱互补的原则。

建筑空间上,古厝多重合院式布局环环相扣,其中建筑为实,是“阳”属性的空间,庭院为虚,是“阴”属性的空间,一虚一实的布局形成了传统民居“前庭后院”的关系。而“阳”属性又可分为“太阳”、“少阳”属性,“阴”属性又可分为“太阴”、“少阴”属性。对应来看,在江氏古厝中体现得十分明显:太阴空间,指建筑房间室内空间;少阴空间,指院落和建筑之间的过渡空间,包括檐廊、门厅、厅堂等;少阳空间,为民居中的无盖空间,包括院落及天井;太阳空间,是指建筑群体的外部空间。4组空间赋予了民居完整的阴阳属性,与《易经》中“太极生两仪,两仪生四象”有着异曲同工之妙,如图6所示。

图6 江氏古厝第二座阴阳空间关系示意

建筑体量上,遵循“适形而止”法则。整体尺度适中,既不太高,也不太广。5座主厝开间皆在20m~25m之间,进深为35m~40m左右,建筑高度不超过10m,充分满足了人们生活的基本空间需求。建筑中庭院、厢房、厅堂、廊道等空间,尺度适中,方便生活,整体上互相连接渗透,形成统一完整的建筑空间组合。

建筑立面造型上也充分体现了阴阳虚实的互补关系。从民居立面构图上看,建筑的基地和台基采用青砖铺砌,稳重大气,代表“阳”属性;而建筑本体中段形成柱廊,以及墙体部分开设门窗洞口和挑出屋檐梁柱相接处的斗栱,虚透细巧,代表“阴”属性;建筑顶部屋顶灰瓦朴实整齐,山墙此起彼伏,与天相连,代表“阳”属性;整体来看,建筑形成“阳-阴-阳”的总体结构,如图7所示。

图7 江氏古厝第二座立面阴阳空间关系

建筑装饰则呈现出阴阳融合,各自变化的特点。基地上院落、天井下沉,主厝基地抬高,形成错落空间,稳重且具有阳刚之气;院落或天井内布置盆景假山,水体植被,体现阴柔之美。古厝墙体上的木制棕色门窗,屋檐处的角科斗栱和镏金斗栱,给人以稳定苍劲的感觉;而在屋顶屋脊屋角采用飞檐翘角装饰,使得建筑轻巧灵动,结合山墙座头、屋顶主脊、屋檐檐口等地方增加精美雕刻和泥塑,更体现了建筑柔美的特征。总体来看,江氏古厝建筑装饰,充分采用了阴阳结合手法,达到了虚实互补,刚柔并济的效果,具有丰富的传统文化内涵。

3.2 含蓄深沉的传统文化

家族血缘关系,在中国传统文化系统中处于绝对的支配低位。在中国宗法社会中,家族是社会的基本构成单位,而为家族提供生活空间的民居建筑,就成为了表达这种社会观念和结构的具象物体[2]。

“父子有亲,夫妇有别,长幼有序”,是江氏古厝整体布局所遵循的基本原则;“别上下,讲分合”,则是古厝对于这种思想的直接反映:父辈和男性居住场所称为正屋,位于整个院落纵向中轴线主厝上,基座较高,房屋面积较大,两边为传统马鞍形山墙,屋顶主屋脊两侧采用上挑处理,整个主厝气势恢宏,整体性强。正屋一般分为8间或12间边房,周边有着廊道和楼梯等交通空间。祖屋高度多为3层,厅堂深渊幽静,体现其至尊地位。两边厢房、边房、下房主要为家眷、晚辈和宾客居所,整体简洁朴素,层数一般最高为两层,原则上不得超过正屋的规模及高度,有着强烈的从属特征。这种布局模式,也反映了江氏家族成员的社会地位关系,成为维护家长制度和血缘关系的重要方式,如图8所示。

图8 永奋厝主要房间分布图

3.3 以人为本的生态理念

在漫长的传统农耕社会中,由于生产力的低下,人们通常以结合自然、因势利导、因地制宜的方式来营造建筑,创造舒适的人居环境。福州地区冬短夏长,温暖湿热,雨水密集的气候特征使得建筑的通风、遮阳、排水效果格外重要。江氏古厝在建筑采光、通风、隔热、遮雨等方面进行了充分考虑和处理,形成了适宜的小气候系统。

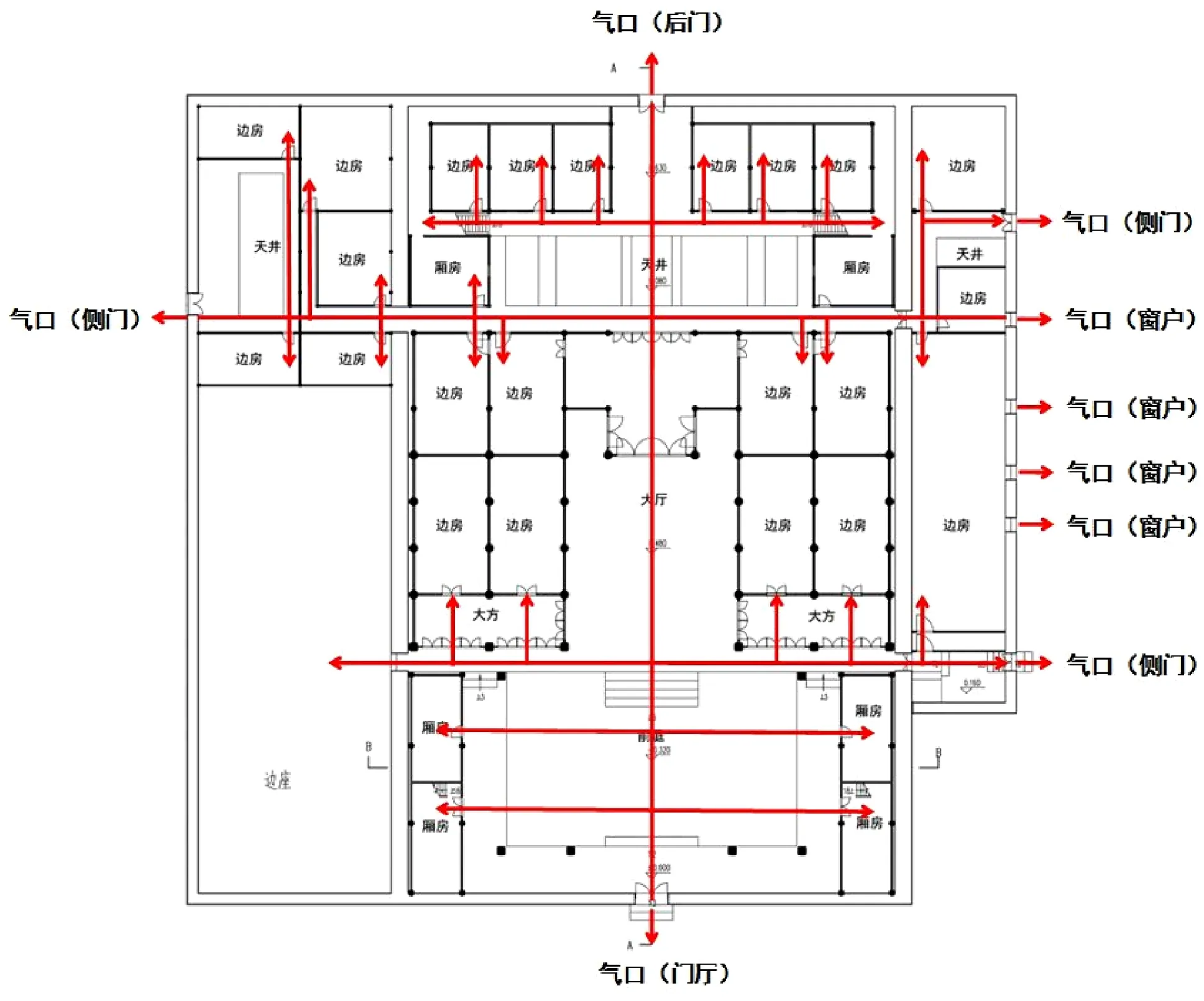

聚气方面,古厝通过最外层的围墙将“气”进行分隔、聚集,建筑中又以院落、天井为气口,形成了若干不同的聚气单元。每个单元中建筑高度和院落、天井大小形成恰当比例,满足了“藏风聚气”的基本要求。

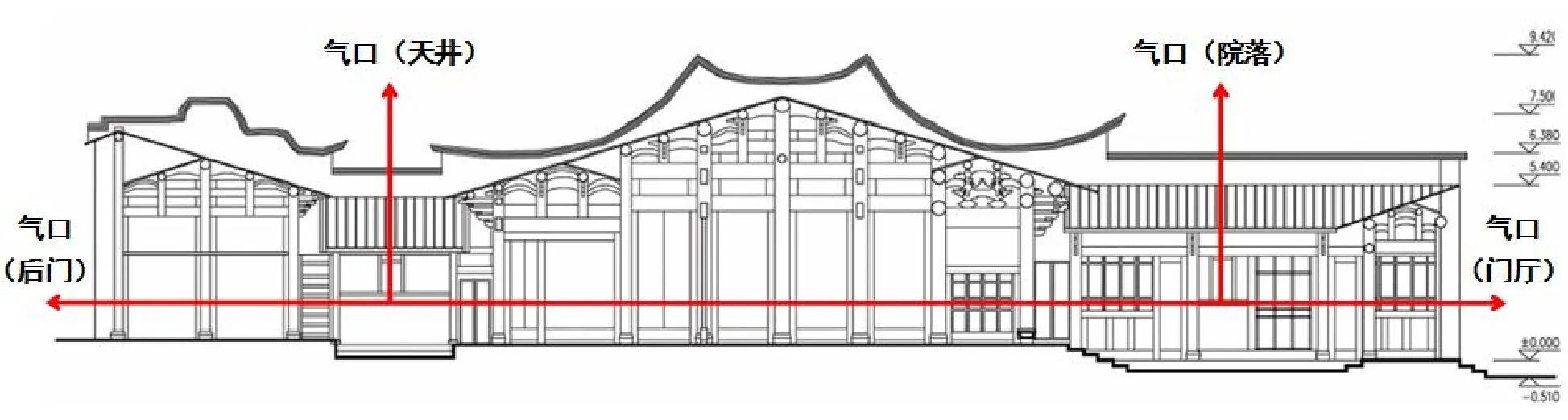

通气方面,古厝以院落和天井作为气场中心,水平方向上以四周房屋的过厅、穿堂、檐廊为通气通道,门窗为气口,与建筑外部气场相连。垂直方向上天井和院落作为敞口向上的空间,承天接地,纳气通风,使得整个院落具有新陈代谢功能。这种四通八达的通气网络使得建筑能够自然实现气场的“聚”与“散”,整个古厝通气良好,冬暖夏凉,形成良好的人居环境,如图9所示。

图9 江氏古厝第五座建筑气场聚散关系

遮阳方面,檐廊和天井的设计体现了古人对于该方面的充分考虑。檐廊空间宽为可达1~1.5m,是雨季和夏季居住者主要活动空间,符合福州传统民居“檐廊与厅堂宽敞明亮,前后贯通,居室与之相比显得‘狭窄晦暗’的特征”[3]。天井空间纵向狭长,可以避免阳光直射,使得小院落组团保持阴凉环境,同时也可将通过热压将空气向上引导,形成流动性强、循环的生态通风系统,具有“藏风聚气,通天接地”的设计意图和建筑观念[4]。

排水方面,天井作为接纳雨水的空间,收集后通过地面的明沟排水系统向外排放,使得居住环境一直处于良性新陈代谢过程中。

整体来看,江氏古厝这种顺应气候的建筑营建方式使得院落环境极富有人情味,提高了建筑内部的生态环境质量,体现了建筑“生态性”的文化精神和营建者 “天人合一”生态哲学,如图10所示。

图10 江氏古厝檐廊、天井及排水系统

4 结语

江氏古厝作为地域优秀民居建筑之一,不仅是闽侯江氏一族的辉煌历史和灿烂文明的重要载体,更重要的展现了古人对于传统伦理和儒家思想的传承,以及对生态与自然的尊重与利用。学习江氏古厝通过自然和谐的设计手法,来自然表达诠释传统及地方文化精神,对于未来新建筑地域化、特色化发展有着深远意义。