非完整框架超高层不落地钢柱临时支撑施工技术研究与应用

庄添和 吴腾达

(福建省闽南建筑工程有限公司 福建泉州 362100)

0 引言

针对超高层建筑中具有不落地钢柱的非完整框架结构,在设计立面上所有悬挑钢梁、斜柱荷载均通过非完整框架的整体空间受力体系,将竖向荷载通过落地竖向构件传至基础。但是,在安装过程中,由于非完整框架悬挑区域的梁柱未形成完整空间受力体系,往往需要在悬挑区域设置临时支撑压杆或拉杆,将悬挑区域竖向荷载临时传递至落地竖向结构,使之形成临时落地桁架。待非完整框架结构受力体系施工完成后,再拆除临时支撑(卸载)将其转换成空间受力体系。

基此,本文基于国信金融大厦塔楼立面折线形钢结构空腔施工实践,在具有不落地钢柱的非完整框架空腔结构施工中,通过设置临时支撑的方式进行结构框架体系转换,以解决非完整框架不落地钢柱施工技术难题,供同行借鉴参考。

1 工程概况

由福建省闽南建筑工程有限公司总承包施工的国信金融大厦工程,位于深圳市福田中心区,是一幢集商业、办公、服务及配套设施为一体的一类超高层办公综合楼。地下5层,地上裙楼3层,塔楼46层(局部51层)。总建筑面积104 998m2,建筑总高度228.0m。主楼平面尺寸为37.8m×40.5m,高宽比为5.3,核心筒高宽比为9.3。

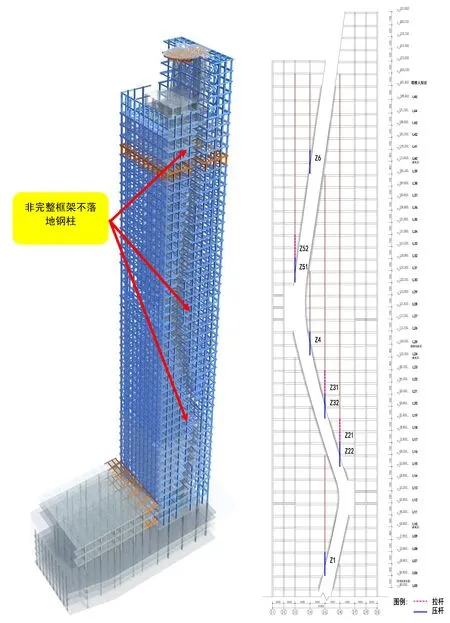

该工程塔楼南、北建筑立面,从5F起至46F大屋面,设计为折线形贯通空腔,使大楼南北立面形成“之”字形的“裂痕”造型。主体采用非完整框架-核心筒结构,即核心筒采用型钢混凝土结构,外框架由不落地钢柱、楼层钢梁、沿贯通中庭立面设置的钢斜柱及其紧邻的落地钢管混凝土柱组成非完整钢结构框架,如图1所示。外框柱为“日”字型钢管混凝土柱,外形尺寸均为1000×400×40×40~1000×400×16×16,柱距为4.05m、5.4m。南北立面折线形贯通空腔,在空腔处钢柱起始段随楼层的变化而变化。每层设有悬挑楼层钢梁,悬挑钢梁上部设有中庭斜柱竖向连接。最大悬挑长度约6.3m,最小悬挑长度约为0.5m。

2 临时支撑方案

2.1 结构特点及临时支撑方案

根据结构立面特点,按照重力荷载的传递方式将立面分为6个区域,所有不落地钢柱的竖向荷载通过平面悬挑梁传递给落地钢管混凝土柱。非完整框架悬挑区域及临时支撑方案,如图2所示。

2.2 临时支撑设置参数

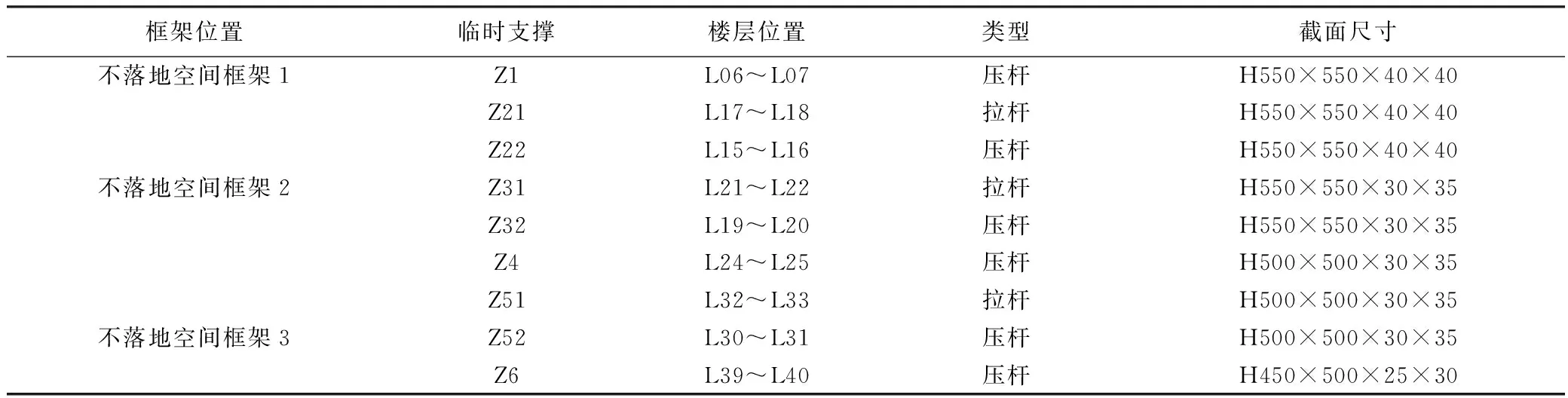

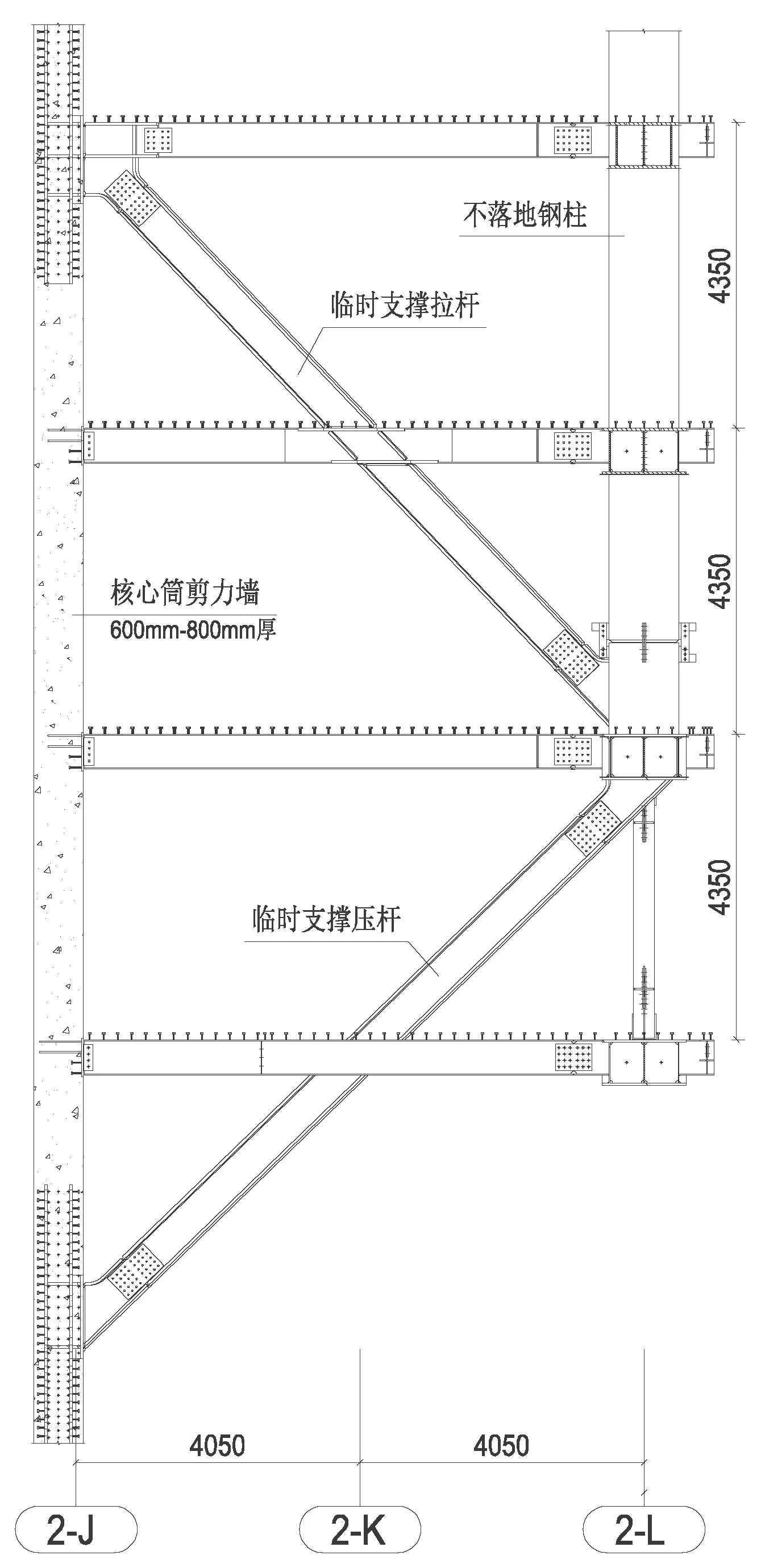

各道临时支撑设置参数表,如表1所示。临时支撑拉、压杆立面构造示意图,如图3所示。

图1 结构立面效果图图2 临时支撑布置示意图表1 临时支撑设置参数表

框架位置临时支撑楼层位置类型截面尺寸不落地空间框架1Z1L06~L07压杆H550×550×40×40不落地空间框架2Z21L17~L18拉杆H550×550×40×40Z22L15~L16压杆H550×550×40×40Z31L21~L22拉杆H550×550×30×35Z32L19~L20压杆H550×550×30×35Z4L24~L25压杆H500×500×30×35不落地空间框架3Z51L32~L33拉杆H500×500×30×35Z52L30~L31压杆H500×500×30×35Z6L39~L40压杆H450×500×25×30

注:临时支撑型钢材质均为Q345B。

图3 临时支撑拉、压杆立面构造示意图

3 施工模拟仿真分析

3.1 分析软件及设计依据

(1)分析软件

施工仿真分析及局部构件承载力校核均采用Midas/Gen Ver.800软件。

(2)设计依据

①施工进度计划及结构图;

②钢结构工程施工方案;

③临时支撑施工方案。

3.2 基本考虑和假定

(1)施工过程中的临时荷载设定:空腔范围外1.5kPa,空腔范围内1.0kPa。临时堆载应尽量避开南北空腔区域,如不能避开,也应尽可能减少此区域堆载楼层数量。

(2)外框柱为CFT柱,考虑到内灌混凝土占比不高,且由于内部混凝土处于密闭空间,水分蒸发缓慢,因此,收缩徐变影响较弱,验算分析不考虑外框柱的时变效应。

(3)考虑框架-核心筒结构的变形特点,忽略由地基不均匀沉降对竖向变形差的影响。

(4)结构施工期间,核心筒剪力墙和周边框架柱的温度差异不大,不考虑温度变化对结构竖向变形差的影响[1]。

3.3 施工模拟分析模型建立

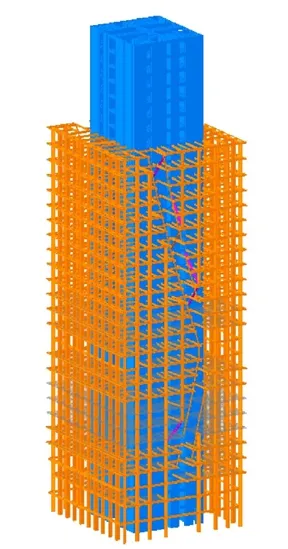

基于原始结构分析模型,考虑实际施工过程的进度计划及混凝土的时变效应,如图4所示;加撑和拆撑过程等影响,建立施工阶段分析模型,如图5所示。通过模型分析结果,统计核心筒和外框架在收缩、徐变和弹性压缩作用下的变形,预估其变形差。

图4 施工加载时序

图5 施工阶段分析模型

3.4 分析结果

(1)结构竖向变形分析结果

①核心筒的竖向变形主要由荷载引起的弹性变形、收缩变形、徐变变形组成[2]。

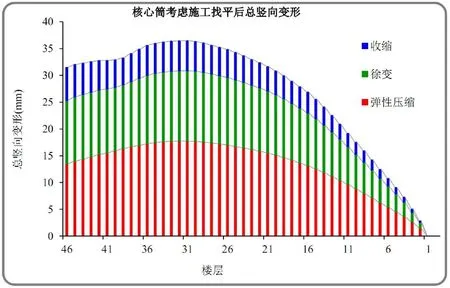

核心筒沿楼层高度的竖向变形如图6所示。由图中可以看出,荷载引起的弹性变形占主要部分。由于混凝土收缩变形是个长期的过程,虽然相当一部分收缩变形在结构施工期出现,但后期的混凝土收缩仍在继续。而由于核心筒厚度较大,体表面积大,水分蒸发量减少,收缩量也会减少,所以总体来看,在施工阶段,混凝土收缩引起的核心筒竖向变形所占比例并不大。混凝土徐变增长可延续数十年,但大部分在前1~2年出现,前3~6个月发展最快,所以在施工阶段,徐变引起的混凝土核心筒竖向变形分量所占比例较大。

②外框柱的弹性压缩变形分析结果。

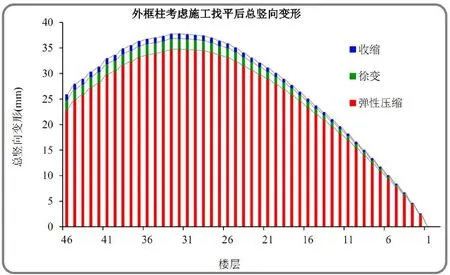

外框柱的竖向变形统计如图7所示。

图6 核心筒非荷载作用下的竖向变形

图7 外框柱非荷载作用下的竖向变形

③外框柱与核心筒剪力墙的竖向变形量值及差异。

按照前述的计算理论和施工情况,计算核心筒和外框柱在结构封顶完成后的竖向变形量值和差异。从图6和图7中可以看出,核心筒与外框柱的竖向变形量及竖向变形差的最大值发生在结构中上部[3]。核心筒与东、西框架柱的最大变形发生在30层附近,从底部到三十层,结构竖向变形随楼层增加而增加,从三十层到结构顶部,结构竖向变形随楼层增加逐步减少,最大差异变形在10mm以内。核心筒与南北框架柱的最大变形,发生在中部的立面空腔边界,最大差异变形约为46mm。根据分析结果,设定核心筒竖向预留量和外框柱竖向预留量。

(2)支撑拆除过程有限元分析结果

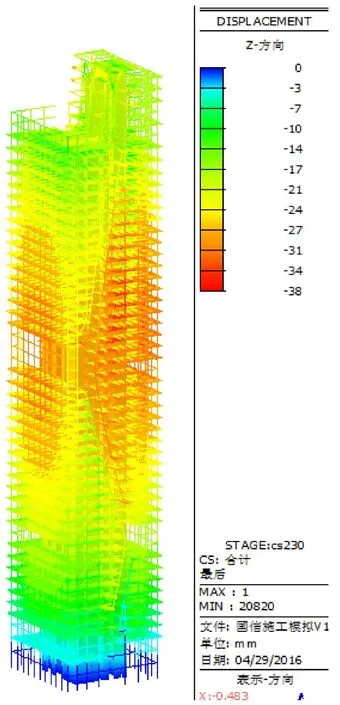

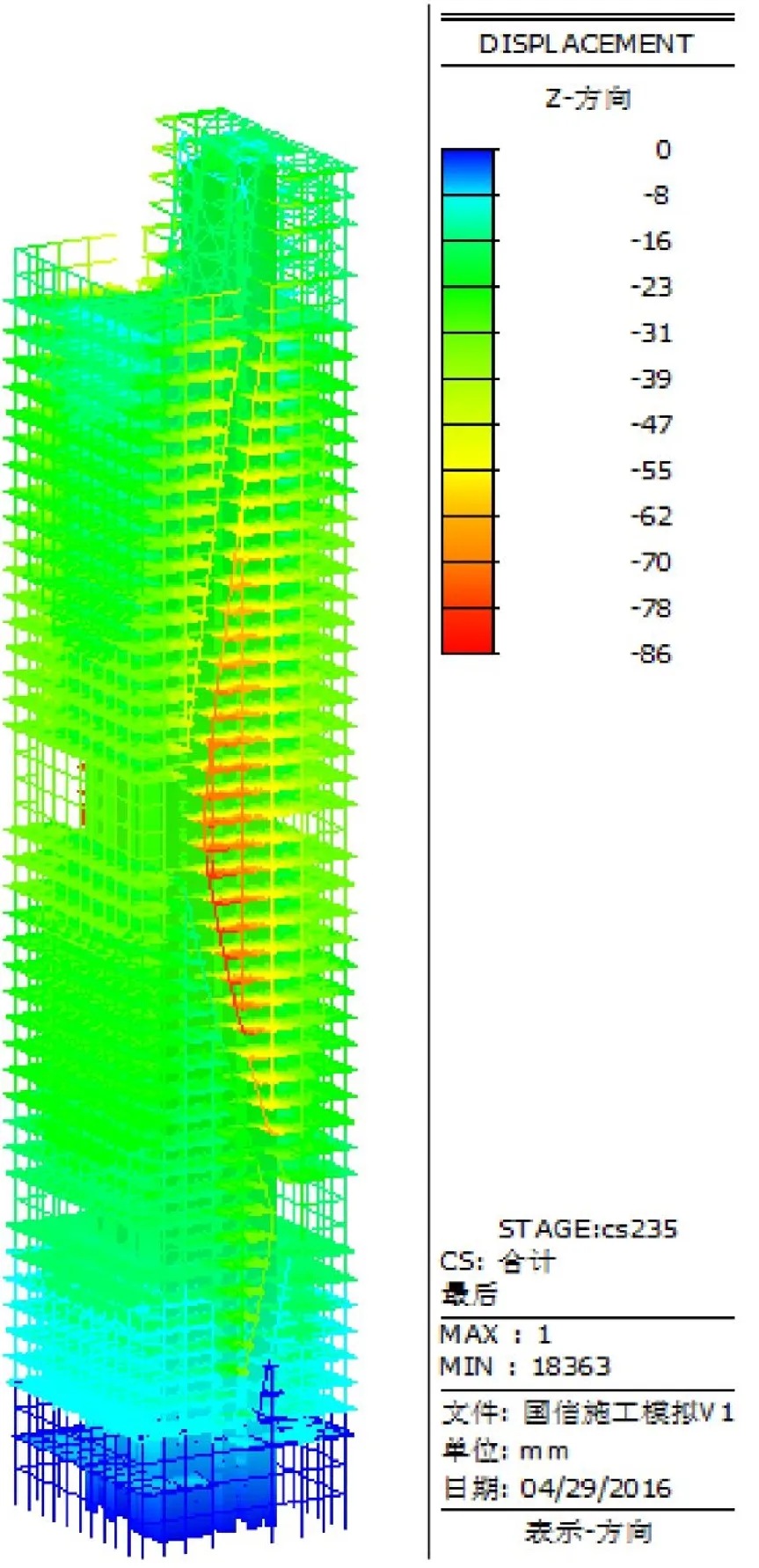

支撑拆除过程结构变形(自重+附加恒载+施工活载+收缩+徐变),如图8~图9所示。

图8 整体建筑完成时的变形(未拆撑)

图9 拆除所有支撑的变形

由分析结果可见,在南、北框架关键点的施工全过程变形拆撑时会较大幅度增加,最后总的变形最大约为84mm。施工过程中,要重点关注南北侧框架加撑和拆撑处框架柱最上和最下楼层点处的变形。

(3)其它分析项目

除上述分析结果外,通过施工仿真技术还应从竖向变形差对楼面梁内力的影响,外框架水平变形,施工过程中关键点的竖向变形及评估,临时支撑的内力及承载力校核,施工过程中对其它构件内力影响以及施工阶段变形控制及监测等方面,进行详细验算和分析,以确保模拟分析的全面性。

3.5 分析结论

通过考虑超高层建筑施工加载顺序、混凝土收缩徐变、施工过程中临时支撑的设置等因素,对国信金融大厦进行了施工模拟分析,得到以下结论:

(1)施工过程中,外框架空腔处整体空间作用尚未形成时,通过设置临时支撑改善结构施工过程中的变形和受力的方案是可行的。

(2)由于设置临时支撑,楼面和核心筒梁板在施工过程承受了一定拉力,需要进行局部加强以保证其强度满足要求,以控制其开裂程度。

(3)由于结构布置以及荷载的变化,不同位置的混凝土核心筒与外框柱的竖向变形及差异可能存在区别[4]。竖向变形量及变形差的最大值,一般发生在结构的中部或者中部偏上,呈现出两头小、中间大的趋势,差异变形值能够满足规范要求。

(4)考虑到塔楼外框架结构复杂性,施工仿真分析得到的结构变形估算值与现场实测变形值,在施工期间应每隔适当时段进行比较,从而复核估算值的合理性及与实测值的一致性。在施工过程中发现差距较大时,应及时对剩余竖向预调整量进行修正。

4 临时支撑深化设计及现场安装

4.1 临时支撑深化设计

在工程整体钢结构图纸的深化设计过程中,结合临时支撑方案的安装及拆除过程进行考虑。深化设计以施工设计图纸、技术要求及施工模拟分析报告为依据,结合工厂制作条件、运输条件,考虑现场拼装、安装方案、设计分区及土建条件进行[5]。

4.2 临时支撑现场安装

临时支撑安装,分为预埋、吊装及焊接3个基本过程,其安装工艺与常规钢结构施工并无二致。塔楼主体结构施工时,核心筒超出外框架4~6层,临时支撑预埋件埋设于塔楼核心筒外墙(墙厚600mm~800mm)内,与核心筒结构施工同步预埋。临时支撑杆件与钢结构外框架钢梁同步安装。外框架施工顺序:钢柱吊装→钢梁及临时支撑吊装→钢柱焊接→钢梁及临时支撑焊接→钢柱混凝土浇筑→压型钢板铺设→楼层混凝土浇筑。临时支撑安装时应注意以下几个问题:

(1)临时支撑预埋件,由于尺寸较大,其与核心筒结构钢筋的连接、排布和焊接质量必须进行重点控制。

(2)临时支撑安装前,宜先铺设完成下方楼层压型钢板,以作为临时支撑安装工人操作平台。

(3)针对施工仿真分析中空腔钢结构部分竖向变形或应力应变较大的楼层(16F~31F),应设置沉降后浇带。

(4)结构变形差调整措施:外框架结构施工时,在各层楼板混凝土浇筑完成后,对本层竖向钢柱及空腔悬挑梁端(临时支撑点)进行精确测量和监测,分析结构实测变形值与计算预调值的是否吻合,为下一阶段的施工变形控制提供依据。通过“计算预调值→深化设计预调长度→现场监测→施工调整→计算下一分段的预调值”的不断循环控制,保证结构变形差处于可控状态。结构变形差以每4~6层为一个调整阶段。

5 临时支撑拆除

临时支撑的拆除过程,关系到整个空腔结构体系由临时完整框架向非完整框架体系转换的关键工序,也是对整体框架结构沉降和变形的控制至关重要的环节。在拆撑前编制详细的拆撑方案,并经设计单位审核同意。

5.1 临时支撑拆除顺序

(1)临时支撑拆除,采取由上至下(从Z6至Z1)逐道拆除的顺序。在上一道支撑拆除完成且沉降稳定后,拆除下一道支撑。

(2)每一道支撑,分为应力释放和切割卸载两个拆除步骤。在切割卸载的同时,对切割部位采取防沉降、变形突变的措施,如图10~图11所示。

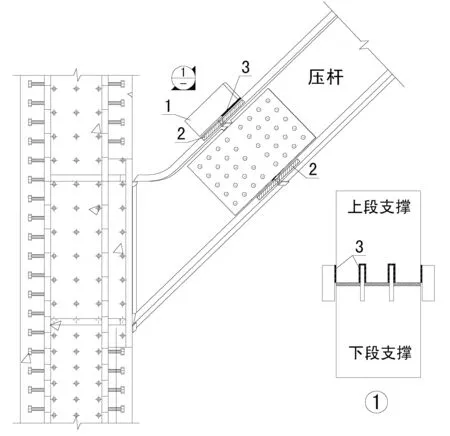

①防突坠限位板;②防侧移限位板;③焊缝图10 压杆拆除构造示意图

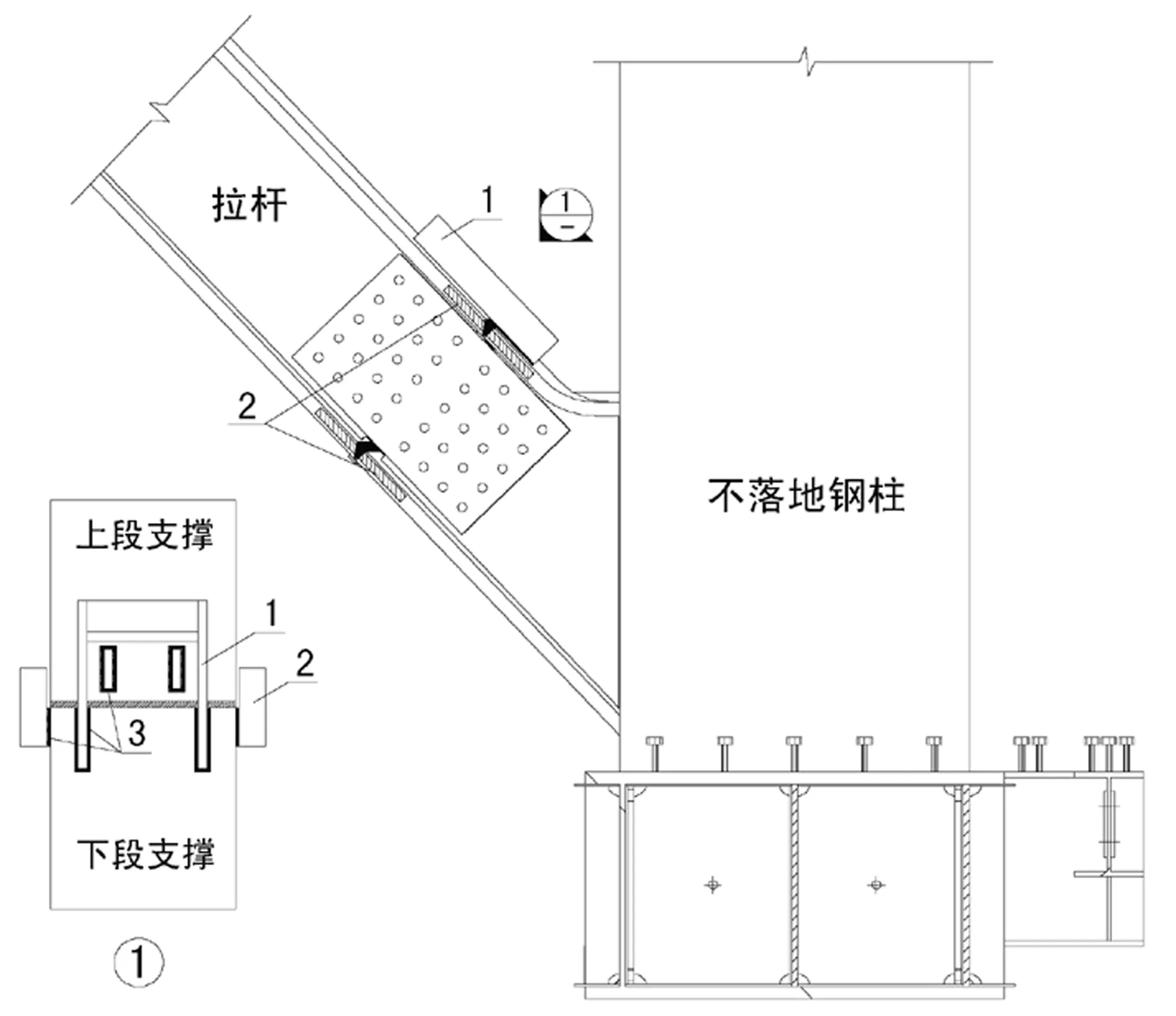

①防突坠限位装置;②防侧移限位板;③焊缝图11 拉杆拆除构造示意图

(3)同一支撑点的拉杆、压杆支撑拆除(如:Z21和Z22、Z31和Z32、Z51和Z52),在同步完成应力释放后,先拆拉杆,再拆压杆。

5.2 临时支撑拆除步骤

临时支撑拆除过程以防止悬挑结构沉降突变为关键控制点。拆撑卸载结合沉降变形监测渐渐进行,避免一次卸载导致产生动力放大效应。拉杆支撑和压杆支撑拆除步骤略有差别,具体拆除步骤如下:

(1)压杆支撑拆除步骤

①第一步:拆除高强螺栓腹板连接板,将上段螺栓扩孔20mm~30mm长(扩孔方向朝上)并重新安装拧紧连接板。

②第二步:设定支撑焊缝处上、下各偏移 300mm范围为烘烤区,采用氧气、乙炔对烘烤区进行加热烘烤。整个烘烤区域温度达到 500℃后,让其自然冷却,使支撑内应力得到有效释放。

③第三步:烘烤区自然冷却至100℃左右,在支撑上翼缘焊接2块防突坠限位板,上、下翼缘两侧各焊接1块防侧移限位板,作为支撑割断时的防突坠装置。限位钢板仅与上段支撑焊接,与下段支撑不焊接。

④第四步:切断支撑。采用气割分次进行,每次切缝宽度不得大于 4mm,支撑切断过程中跟踪进行应力及沉降变形观测,直到切缝完全断开,悬挑区域沉降变形趋于稳定。

⑤第五步:支撑切断并观测24h后,若未发生异常变形情况,即可拆除腹板连接螺栓及连接板;再连续观测48h,观测数据趋于稳定时,对支撑进行分段气割拆除;最后,打磨牛腿面、喷涂防锈漆,完成本道支撑拆除。

(2)拉杆支撑拆除步骤

①第一步:拆除高强螺栓腹板连接板,将上段螺栓扩孔20mm~30mm长(扩孔方向朝下)并重新安装拧紧连接板。

②第二步:设定支撑焊缝处上、下各偏移 300mm范围为烘烤区,采用氧气、乙炔对烘烤区进行加热烘烤。整个烘烤区域温度达到 500℃后,让其自然冷却,使支撑内应力得到有效释放。

③第三步:烘烤区自然冷却至100℃左右,在支撑上翼缘焊接1块防突坠限位装置,上、下翼缘两侧各焊接1块防侧移限位板,作为支撑割断时的防突坠装置。限位钢板仅与下段支撑焊接,与上段支撑不焊接。

④第四步:切断支撑。采用气割分次进行,每次切割缝宽度不得大于 4mm。支撑切断过程中,跟踪进行应力及沉降变形观测,直到切缝完全断开,悬挑区域沉降变形趋于稳定。

⑤第五步:支撑切断并观测24h后,若未发生异常变形情况,即可拆除腹板连接螺栓及连接板;再连续观测48h,观测数据趋于稳定时,对支撑进行分段气割拆除;最后,打磨牛腿面、喷涂防锈漆,完成本道支撑拆除。

5.3 结构体系转换

全部临时支撑拆除完成并观测72h后,待空腔不落地钢柱竖向变形趋于稳定,即可由上至下逐层浇筑各层楼板预留的沉降后浇带,完成结构体系转换。

6 施工过程变形监测措施

施工阶段变形监测,贯穿从钢结构安装至临时支撑拆除的全过程,特别针对临时支撑拆除过程,应加强施工中关键点的变形监测,控制变形值及变形速率。结构施工过程中,尽量减少空腔范围的附加荷载,包括尽量避免施工堆载、楼面做法、设备等,以减少临时支撑内力,也减少了拆撑难度和对永久结构构件的影响。

6.1 监测方法及观测点布置

利用结构施工过程中所建立的标高测量控制网,观测点由核心筒外围建筑标高1m线引测至需要观测的钢柱上,以核心筒标高1m线为基准线进行沉降差观测。绘制监测点平面布置图,如图12所示。并做好监测记录。其中,南北框架的不落地柱的柱顶和柱底位置,应作为关键观测点进行加密观测。监测按照三等水准测量要求作业,现场配备的水准仪精度应满足监测要求。

6.2 监测频率

(1)各道临时支撑应力松弛前进行第1次观测。

(2)各道临时支撑应力松弛后进行第2次观测。

(3)各道临时支撑切断后进行第3次观测。

(4)各道临时支撑切断后24h内每4h~8h观测一次,而后每24h观测一次,连续观测不少于3d。

6.3 监测预警

(1)切断即时沉降值控制在10mm以内。

(2)24h后累计沉降值控制在20mm以内。

(3)72h后累计沉降值控制在30mm以内。

(4)拆除过程同步观察,楼板与核心筒连接的根部是否出现裂缝或同层楼板,是否出现不平衡变形等异常情况。

7 结语

本次工程实践,运用计算机施工模拟仿真分析技术,对非完整框架超高层进行施工全过程模拟,为准确地把握异型钢结构空腔施工关键要点提供了大量理论数据支持。在非完整框架超高层整体空间作用尚未形成时,通过设置临时支撑改善结构施工过程中的变形和受力形态,确保异型钢结构空腔的顺利施工。另外,在临时支撑拆除过程中,烘烤应力释放、防突坠变形控制等创新性施工技术,也保证了主体钢结构框架竖向变形和施工偏差符合规范要求。项目整体施工质量取得理想效果,为今后类似项目施工积累了宝贵经验。