威海市近海海域浅地层结构及灾害地质特征

吴振,李岩,王松涛,印萍,刘金庆

(1.山东省第四地质矿产勘查院,山东 潍坊 261021;2.山东省地矿局海岸带地质环境保护重点实验室,山东 潍坊 261021;3.青岛海洋地质研究所,山东 青岛 266071)

威海市位于山东半岛东端,北、东、南三面濒临黄海,拥有山东省最长的海岸线,长达985.9km。近年来随着海底和海岸经济意义日益变大,海洋地层结构及灾害地质的研究对海底工程、护岸工程都有重要意义,因此,海洋地层结构及灾害地质调查工作越来越受到重视[1]。该文通过浅地层剖面测量、单波束水深测量等物探手段,对威海市近海海域进行了浅部地层结构及灾害地质调查工作。

1 研究区自然地理概况

1.1 气候条件

威海市地处中纬度,属于北温带季风型大陆性气候,四季变化和季风进退都较明显,与同纬度的内陆地区相比,具有雨水丰富、年温适中、气候温和的特点,多年平均降水量766.16mm(1991—2013年)[2-3]。威海市位于东亚季风区,风向及风速的季节变化特点明显,夏季盛行南向风,冬季盛行北北西和北向风。威海市波浪是以风浪为主的混合浪居多,又受到地理环境的影响,常浪向与岸线走向较为吻合,常浪向多与岸线走向垂直[4]。

1.2 地形地貌

1.2.1 海岸地貌

威海市海岸按物质组成可分为砂质海岸和基岩海岸,这2类海岸相间分布;以形态、成因及地貌的特征来划分,砂质海岸属于沙坝—潟湖海岸,基岩海岸属于基岩岬湾海岸[5]。由于人类活动,较多海岸都脱离原始形态,被人工构筑物所固定,如:港口、码头、养殖区等[6]。

1.2.2 海底地貌

威海市近海海域地貌类型主要包括水下浅滩和海底堆积平原2种。水下浅滩分布在自陆到10m等深线一带,东部海域较深达20m,海底底质自陆向海逐渐变细,依次是砾砂、粗砂、中细砂、粘土质粉砂;海底堆积平原分布在水下浅滩之外,地形开阔平坦,底质为粘土质粉砂[5]。

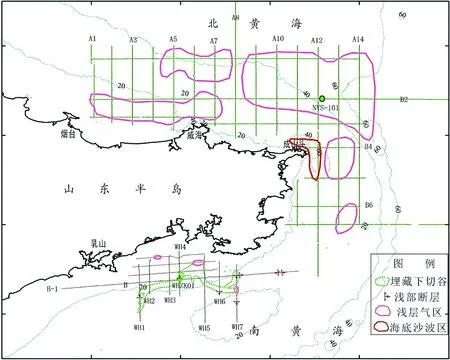

图1 研究区近海浅地层剖面测线示意图

浅地层剖面测量与水深测量同时进行,导航仪器采用美国Trimble技术公司生产的SPS351信标接收机,定位准确;导航软件采用广州南方公司的自由行水上工程软件;浅地层剖面仪器采用英国AAE/SBP,采集软件采用美国Chesapeake公司的sonarwiz5软件;水深测量仪器采用挪威KONGSBERG SIMRAD AS公司生产的EA 400双变频回声测深仪。外业施工过程选择了合适的天气海况,并经多次现场实验,获得的浅地层剖面图像清晰,地层声学层位明显,剖面记录量程为120ms,穿透深度均大于50m,部分测线达到80ms(约65m)。

2 浅地层结构特征

为了计算浅地层剖面上各地震单元的厚度和界面埋深,根据以往的经验与浅地层剖面的对比,海底以下各地震单元采用声波通过地层的平均速率为1550m/s[7]。在对全部浅地层剖面进行系统连片的解释后,以200个炮点的间距(平均间距约500m)人工量取了所有地震反射界面的双程反射时间,之后进行了相对深度的转换,获得各界面的埋深(低于目前海平面的深度),界面间的地层厚度通过界面相对深度的差值求得,潮位的影响通过收集的潮汐资料进行了潮位改正。不同的声学反射界面分别代表不同沉积环境和物质成分的分界面[8],这些界面在研究区为连续分布或被切削,被解释为侵蚀面[7]。

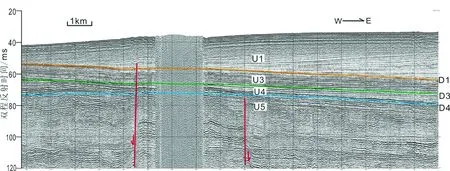

根据浅地层剖面解译数据,研究区65m以浅(双程反射时间约80ms之内)主要声学反射界面共有5个,自上而下依次命名为D1,D2,D3,D4和R(基岩);对应5个海底地层单元,自上而下依次划分为U1,U2,U3,U4和U5。

2.1 构成研究区楔状泥质沉积体的地震单元U1和D1界面

在山东半岛近岸海区存在一个在近岸处厚度超过40m、向岸外变薄的楔形沉积体,被称之为“山东泥楔”[9]。研究区EW向和SN向的浅地层剖面上均发现典型的楔状沉积体。威海南部近海海域楔状沉积体在地震剖面上对应的是U1地层单元,该楔形沉积体向东延伸与环山东半岛泥楔连为一体,楔形尾部变形,地层厚度急剧增大(图2),这就是所谓的环山东半岛“Ω”型泥质沉积体[10];另一方向该沉积体向东南延伸至南黄海中部,与南黄海中部泥质沉积体连为一体,在WH1、WH5、WH7测线南端也表现出楔形尾部变形的特征(图3—图5)。研究区楔形沉积体最厚处达27m,位于WH1、WH5、WH7测线的最南端,离威海南部的海岸垂直距离约40~50km。该泥质沉积体从全新世早期开始形成,但主体部分是在8.2~8.4kaB.P.以来沉积的,主要物源来自黄河[10-11]。

U1为自海底向下至D1界面之间的地层,D1反射界面反射强度较高,界限清晰、平直,全区可连续追踪,受水深地形影响埋深分布在10~80m之间,解释为最大海泛面。U1内部反射层层理清晰,为高频弱振幅,局部地区为声学半透明或透明层,呈低倾角(<0.5°)向海进积、下超于底部侵蚀界面D1之上[12]。U1层为全新世高海平面以来的浅海相沉积,厚度一般在8~15m,总体看来,由威海南部近岸向南部外海呈逐渐变薄的趋势;在研究区东南部,U1厚度减至10m左右后又开始向外海逐渐增厚,最大厚度可达27m。

2.2 U2地层单元和D2界面

U2为D1界面至D2界面之间的地层,其上、下2个界面均有不同程度的侵蚀现象,两界面几乎平行;底界面D2是大体水平但局部波状起伏的侵蚀面,埋深分布在20~100m之间,近岸浅,远岸深,解释为末盛期之后的海侵面。U2显示为高振幅、近似水平的连续反射层,解释为末次盛冰期以来的海侵滨海相沉积,主要分布在研究区的中部,沉积厚度一般小于3m,向两侧逐渐减小至零,其后缺失,形成一条厚约2~3m的条带(图2—图5)。

2.3 U3地层单元和D3界面

U3是D2界面至D3界面之间的地层,其下界面D3为起伏较大(超过10m)的下切侵蚀面,多呈U或V型的河谷状下切到下伏地层U4中[13-14]。U3内部反射层结构较为杂乱,埋深分布在20~120m之间,地层厚度一般在3~8m,局部地层厚度可达20m,主要取决于下切谷的宽度和深度,总体上U3近岸地层厚度小,离岸有逐渐加厚的趋势(图2—图5),推测U3为低海平面时期的陆相沉积或河道沉积。

2.4 U4,U5地层单元和D4界面

U4反射层振幅强、具有较好的连续性、呈缓波状或近水平状,其底界面D4不连续,局部被上覆U3地层下切冲蚀。U4的厚度较小,一般3~6m不等,总体呈由近岸向外海逐渐加厚的趋势(图2—图5),推测U4为MIS3时期的海相沉积。

U5地层单元位于D4界面之下,由于海底二次反射的覆盖,并受浅地层剖面穿透深度的限制,该地层单元全区揭示不全,反射不够清晰,底界面无法连续追踪;从局部清晰地区浅地层剖面中可以看出,U5反射层与U4相似,振幅强、呈缓波状或近水平状(图2—图5)。

U1—地层单元;D2—反射界面图2 近海浅地层主要地震地层和界面(测线B)

U1—地层单元;D2—反射界面图3 近海浅地层主要地震地层和界面(测线WH5)

U1—地层单元;D2—反射界面图4 近海浅地层主要地震地层和界面(测线WH1)

U1—地层单元;D2—反射界面图5 近海浅地层主要地震地层和界面(测线WH7)

3 主要灾害地质特征

灾害地质,是指对人类生命财产可能造成危害的地质因素,也就是产生直接危害或潜在影响的地质条件或地质现象;其研究对象是地质类因素及其发生、发展机制、分布规律等[15-16]。研究区近海海域存在的灾害地质因素主要包括埋藏下切谷、浅部断层、浅层气、海底沙波沙脊和浅埋起伏基岩等[3](图6),在其浅地层探测剖面上均有清晰的表现。

图6 威海市近海海域灾害地质因素分布图

3.1 埋藏下切谷

埋藏下切谷主要分布在研究区南部海域U3地层单元中(图2、图4、图5),推测为末次冰期低海面时河流或潮流侵蚀形成,下切谷可能是古河道,也可能是潮汐汊道,按其断面形态特征可分为对称型、不对称型、U型、V型等类型[15]。从浅地震剖面上看,埋藏下切谷的深度和宽度变化范围较大,大的主干下切谷一般15~20m深(最大深度27m)、3~5km宽,中小规模的下切谷一般8~15m深、宽约300~1500m。不管哪种类型的埋藏下切谷,其中的充填沉积物都具有沉积构造复杂、结构多变的性质,因而土层的物理力学性质也具有复杂多变的特征,为不良工程地质因素,给海岸和海洋工程的桩基稳定带来不稳定性,处理不当有可能造成巨大损失[15]。

3.2 浅部断层

在声学浅地层剖面上识别断层存在的最重要的标志是地层有规律错断和变形现象,断层两侧的反射特征表现为多个连续性好的反射波组自上而下发生系统地错移、弯曲或终止[17]。研究区断层主要分布在南部海域,从浅地层剖面中可以看出,断点都比较清晰,断层形态大多表现为地层受牵引而产生的弯曲、下拉或褶皱变形,且都表现出正断活动的特点,断距小的约1~2m,断距大的可达5~10m(图4、图7),与冯京[18]基于高分辨率声学探测的渤海海峡地貌及灾害地质研究基本一致。该次研究区浅部断层活动时间为晚更新世至全新世,图4中断层断至U3层且切割下伏基岩,推测活动时间为晚更新世;图7左边断层切至U1层,推测活动时间为全新世。

图7 近海浅地层剖面揭示的浅部断层(测线B)

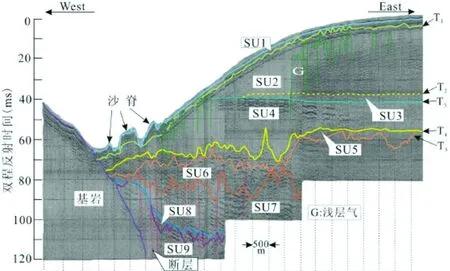

3.3 浅层气

研究区浅层气主要分布在北部海域,东部和南部海域面积较小(图6)。从浅地层剖面上看,研究区发现的浅层气埋深多位于D2界面之下,载气地层透明,地震相单元两侧边界近直立,竖向穿过并屏蔽了下部地层连续层理,与林曼曼[19]所做的临近区域青岛近海海域浅层气特征基本一致。根据含气地层埋深和分布情况来看,它们不是由断层活动引起的,其形成原因推测可能是末次冰期古河谷发育,河谷中富含大量的陆源碎屑沉积物,埋藏生物体分解而成的沼气形成。这种含气沉积物具有过量的孔隙水,土体强度大减,是海底土体潜在的不稳定性因素,不宜做平台桩基的持力层[3,20]。

3.4 海底沙波沙脊

从单波束测深及浅地层剖面上看,沙波表现为海底面反射波呈连续锯齿状起伏,强振幅、砂质结构的海底对其下形成反射屏蔽[21]。研究区海底沙波沙脊主要分布在威海荣成成山头外海海域,为强潮流改造作用的结果。沙波波高约5~8m,波长100~500m,属巨型沙丘。当水动力条件改变时,特别是在风暴潮的作用下,沙波的形态和分布都会发生变化,对海洋石油平台建设、管线敷设等工程的进行和维修等都会带来一定的威胁[22]。在浅地层剖面上,潮流沙脊呈丘形,内部平行或斜交层理,高频弱振幅(图8)。沙脊的高低起伏也给海洋工程带来较多障碍,沙脊处泥沙的群体运动和沙脊的迁移将会给工程带来更大的威胁[3,23]。

图8 浅地层剖面揭示的海底潮流沙脊(测线B4)

3.5 浅埋起伏基岩

浅部埋藏不规则基岩面在浅地层声学探测剖面上以中—低频、强振幅、低连续性为主,内部反射杂乱模糊,无层理,对两侧地层无明显扰动,上覆少量沉积物或直接出露海底[18]。陆架浅埋基岩多出现在距基岩海岸、岛屿较近的地方,或者在陆架边缘隆起带上[24]。研究区浅埋起伏基岩属于距基岩海岸和岛屿较近的海域(图2、图4、图5)。对于工程建设,基岩是很好的承力层,但若基岩起伏不平,可能造成海底构筑物基础持力不均的现象,从而导致构筑物歪斜,甚至倾倒;另外,表面起伏较为剧烈的浅埋藏基岩面有可能和滑坡、断层等相伴生,可能导致地质灾害的发生[19,24-26]。故出露于海底的基岩和浅埋藏的基岩对海上工程建设项目有限制性的作用或有不利的因素,在工程建设中必须谨慎对待[27-28]。

4 结论

(1)威海市近海海域65m以浅共分为5个地层单元,第一层为全新世泥质楔形体,为全新世高海平面以来的浅海相沉积,厚度一般在8~15m;第二层为末次盛冰期以来的海侵层,主要分布在研究区的中部,沉积厚度一般小于3m,向两侧逐渐减小至零;第三层为MIS2期的陆相沉积层,地层厚度一般在3~8m,为低海平面时期的陆相沉积或河道沉积;第四层为MIS3期的海相沉积层,厚度较小,一般3~6m不等,总体呈由近岸向外海逐渐加厚的趋势;第五层未完全揭示。

(2)近海海域灾害地质因素主要为埋藏下切谷、浅部断层、浅层气、海底沙波沙脊、浅埋起伏基岩等;埋藏下切谷主要分布在南部海域U3地层单元中,推测为末次冰期低海面时河流或潮流侵蚀形成;浅部断层主要分布在南部海域水深大于20m的海底堆积平原,且均为正断层,活动时期为晚更新世—全新世;浅层气主要分布在北部海域,东部和南部海域面积较小,多位于D2界面之下常与埋藏古河道相伴生。海底沙波沙脊主要分布在荣成成山头外海海域,为强潮流改造作用的结果;浅埋起伏基岩主要分布在基岩海岸和岛屿较近的海域。

(3)通过浅地层剖面资料,对照分析威海近海海域的灾害地质类型及特征,可以充分认识这些灾害地质因素,在港口建设及海洋工程基础施工等过程中可以有效避免地质灾害带来的危害。