社交媒体“倒灌新闻”探析

□文│申中华

近年来,随着微博、微信、腾讯即时通讯软件(QQ)、论坛(BBS)等社交媒体的快速崛起,传统媒体的新闻信息采编和内容生产格局发生了巨大变化,以往传统媒体报道后新媒体予以转载的情况发生了翻转,越来越多的发源于社交媒体的新闻信息不断被反向传输和“倒灌”到传统媒体,形成了为数众多的“倒灌新闻”。近年的热点新闻事件,如“孙志刚案”“郭美美事件”“魏则西事件”“雷洋案”“红黄蓝虐童案”等皆由社交媒体率先爆出,再由传统媒体跟进报道而成为热点新闻事件。企鹅智酷《2016年微信影响力报告》指出,微博、微信、QQ空间等社交平台仅次于手机新闻移动智能终端的第三方应用程序(APP)成为社会公众获取新闻的最主要渠道,渗透率超电脑加电视。手机新闻APP与微信平台的社交过滤结合运用,已然成为网民获取新闻的“左右手”,信息传播架构将被社交媒体消解和重构。[1]

一、社交媒体倒灌新闻的话题类型

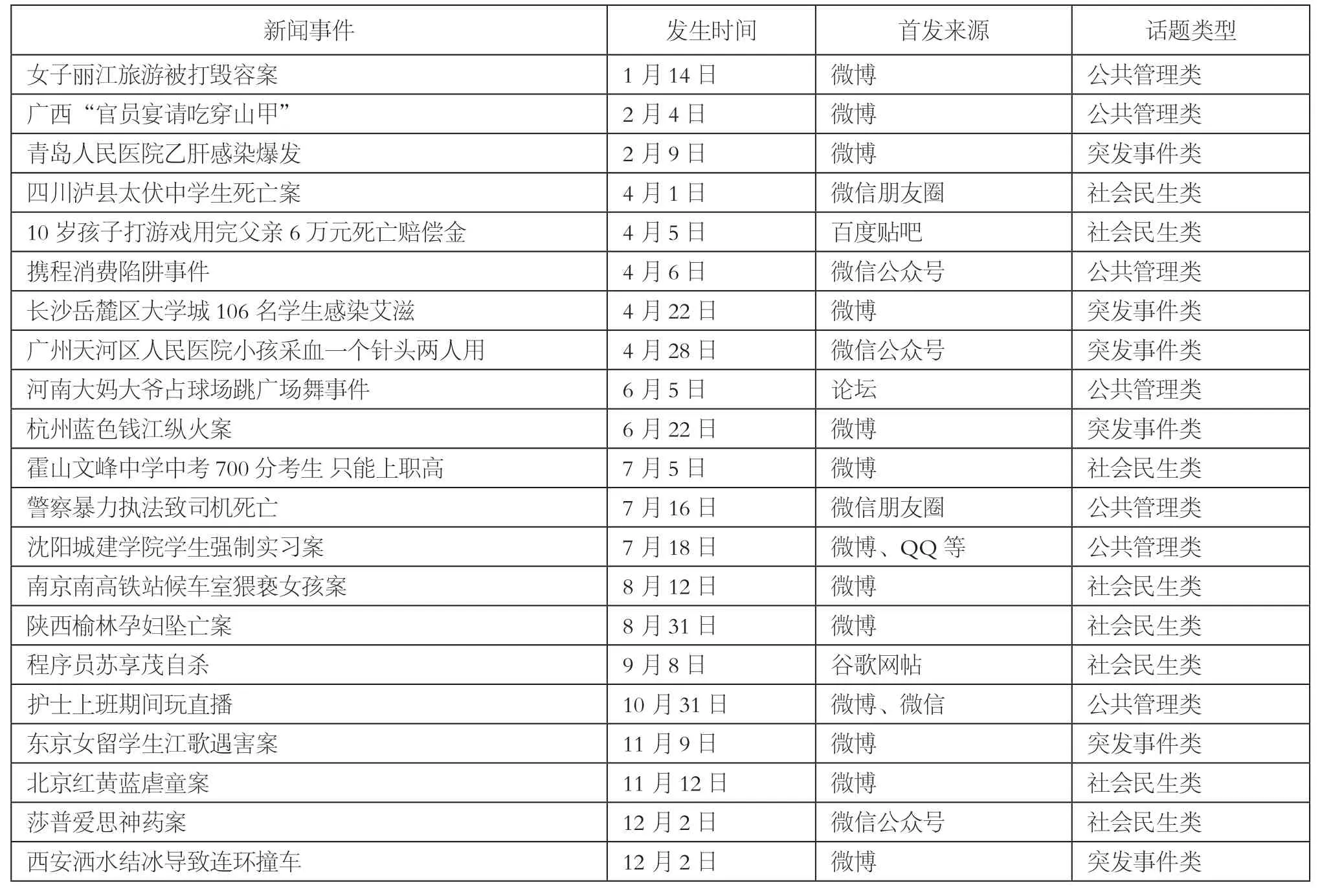

本文综合研究人民网舆情监测室、清博舆情等平台数据,梳理了2017年在全国范围内有较大影响的,来源于微博、微信、QQ、BBS等社交媒体,而又被报纸、电视等传统媒体广泛报道的22条倒灌新闻,并对这些倒灌新闻进行了归类研究,按照其内容特征划分为社会民生类、公共管理类、突发事件类等三大类(见表1)。其中,社会民生类话题包括教育、就业、养老、住房、医疗卫生、社会慈善、社会治安等话题。此类话题对社会公众和传统媒体“吸附力”强,覆盖面广、鼓动性强,有着广泛的民意基础,不仅成为热点新闻事件中的焦点,而且也成为倒灌新闻重要的话题来源。特别是近年来随着公众维权意识的日渐增强以及利益表达渠道的更加便捷,使得此类话题获得普遍关注,呈现持续上升趋势。公共管理话题包括公共政策、城管城建、征地拆迁、行政执法、公职人员形象等话题。近年来公众对国家政策与社会管理的关注度与参与度不断提升,此类话题易在网络、微博、微信中讨论并产生热点,形成媒体跟进报道升温的舆情传播链,也易引发类似话题“翻炒”。突发事件话题包括水灾火灾、地震地质等灾害,交通安全、安全生产、环境污染和生态破坏等事故灾难,传染病疫情、食品药品安全等公共卫生事件,以及恐怖袭击、涉外冲突等突发事件。此类话题事关公众的生命财产安全和社会安危,具有很强的突发性、公共性和危害性,一旦发生,能在较短的时间内通过社交媒体形成燃爆舆论场,从而引起传统媒体的高度关注。

从这三类话题看,由社交媒体倒灌而来的新闻事件往往是发生在公众身边、与其切身利益攸关,尤其是事关公众的医疗、教育、养老、就业、安全生产等民生问题,有着广泛的民意基础,一旦引发极易获得社会各界的广泛关注。同时,这几类话题渗透在经济社会生活的方方面面,拥有社交媒体自主传播权的亲历者往往是事件的亲历者,身处一线更能直击事件的起因和过程,能在第一时间获取信息;社交媒体往往是许多热点敏感信息的第一信息源,而传统媒体记者往往缺乏相应的“亲历”和触角而滞后于社交媒体,从而形成社交媒体对传统媒体的信息倒灌。不仅如此,此类倒灌新闻本身的事件具有复杂性甚至隐含了较为深层的社会矛盾,天然带有突发性、公共性和吸附力强、关注度高等特点,极易出现“裹挟议题”,通过“设置负面议题”“构建话语陷阱”“人为干预炒作”等诱导性手段,将议题从事件处置转移至其他方面,甚至是政治议题,容易出现质疑党和政府的负面声音。如“蓝色钱江纵火案”发生后,受害家庭男主人通过网络发声、串联小区业主发公开信,由单一刑事案件延伸出“消防救援不力”“房屋设计不合理”“物业耽误救援”,甚至保姆与雇主阶层对立等议题。

表1 2017年主要的社交媒体倒灌新闻事件一览表

二、社交媒体倒灌新闻的传播机制

与传统媒体信息采集、编辑和传播机制相比,社交媒体对传统媒体倒灌信息传播机制有很大不同。

首先,从信息源看,传统媒体采写的信息主要有政府、企业和社团等权威机构发布的信息以及记者根据新闻线索亲临一线采写的信息,倒灌信息则为传统媒体提供了“另类”信息,这些信息主要是通过微博爆料和QQ热线直接从爆料者获取的信息,来源于亲历事件的公众在社交媒体上发布的信息,往往是“某个片段”“自己亲历的某个瞬间”或来源于“小道”的讯息。

其次,从议程设置情况看,社交媒体一定程度上操纵了对传统媒体倒灌新闻的议程设置。传播学议程设置理论认为,大众传播具有一种为公众设置“议事日程”的功能,传媒的新闻报道和信息传达活动以赋予各种“议题”不同程度的显著性的方式,影响着人们对周围世界的“大事”及其重要性的判断。[2]传统媒体的议题设置往往取决于当下新闻热门话题、宣传部门指令、媒体机构编辑经验和新闻记者经验,而在社交媒体倒灌信息成为传统媒体新闻过程中,社交媒体信息发布者成为最初的新闻“把关人”。也就是说,社交媒体信息发布者个人的意见成为新闻报道最初的议程设置,传统媒体新闻采编人员通常会在此议程左右下对信息加以取舍,可称之为“社交媒体信息发布者议程设置”效应,这种效应有三种特征。一是社会舆论的裹挟影响。心理学家勒庞认为:“在一些特定的情况下,一群聚集的人会表现出一些全新的特点,截然有别于构成这群人的个体所具有的特点。他们的个体意识消失了,群体中每个人的思想感情都倾向同一个方向。”[3]由此可见,个体的思想情绪极易受所在群体舆论的影响,从而表现出较为明显的从众性和跟风性。社交媒体正是凭借着强大的传播力、渗透力,凝聚了规模巨大的社会人群,形成了第一波社会舆论。在此种情况下,传统媒体采编人员往往会不假思索采用社交媒体预先设定的议程,形成传统媒体的从众效应。二是基于人际传播的情感带入。微博、微信、QQ等社交媒体都是基于熟人关系的圈子化传播,这种建立在强关系基础之上的信息传播更容易将传统媒体采编人员的情感、立场带入其中,使得作为社交朋友圈成员的传统媒体采编人员对圈内传播的信息信任有加,从而对新闻事件本身的真实性缺乏质疑,来自网络“刷屏”的影响力足以影响传统媒体采编人员对新闻事件的情感认知和态度走向。三是社交媒体使用者的集合操纵。在社交媒体倒灌信息中,亲历其中的社交媒体使用者本身带有强烈的个人利益诉求,倾向于表达个人的意见、见解和诉求,因而赋予了社交媒体倒灌信息更为强烈的情感性和煽动性,在此种情绪的集合驱动下,传统媒体编辑人员往往自觉不自觉会采用社交媒体倒灌信息的议程框架。

最后,受信息源和议程设置方式的影响,社交媒体倒灌新闻的传播路径也与传统媒体有显著不同。传统媒体信息传播路径遵循着“记者采写—编辑—受众”的传播路径,而社交媒体倒灌信息的传播路径呈现了较为复杂的局面。一般情况下,社交媒体对传统媒体的倒灌信息会遵循着“事件爆出—社交媒体披露—传统媒体跟进报道”的路径,新闻原生事件经社交媒体充分酝酿、传播和翻炒,形成相关舆论热点,之后逐渐进入传统媒体报道的视线,并经传统媒体记者进行深入采访,然后进入传统媒体信息传播路径。但在具体的新闻实践中,社交媒体倒灌信息往往是属于热点敏感信息,极易形成社会舆论的焦点,因而这种倒灌信息往往有一个舆论发酵的阶段。在此阶段,社交媒体与传统媒体相互交织、深入互动,推动着事件真相的深入曝光,从而形成了“事件爆出—社交媒体披露—传统媒体跟进—社交媒体持续爆料—传统媒体持续跟进并深入报道”的信息传播路径。在此过程中,甚至还会衍生出颇具戏剧性的反转新闻,特别是一些影响力强的主流媒体的跟进调查报道使得新闻事件出现180度的大反转,使得社交媒体倒灌信息呈现更为复杂的传播局面。如发生在2017年8月底的“陕西榆林产妇跳楼案”从社交媒体第一时间爆出,到众多媒体的竞相报道,相关舆论矛头不断转向,舆情多次反转。

三、社交媒体倒灌新闻的影响及传统媒体的应对策略

作为传统媒体与新媒体深度融合的产物,社交媒体的倒灌信息对传统媒体新闻生产和舆论引导的影响无疑是一把“双刃剑”。一方面,社交媒体拥有信息传播上的快捷性、互动性和高效性等优势,传统媒体接受来自于社交媒体的倒灌信息,可以使传统媒体获得与社交媒体几乎同等的传播效率,极大地拓宽了信息源,有效填平信息发布者与受众之间的鸿沟。另一方面,来自于社交媒体的倒灌信息也存在着较为明显的缺陷,这就是基于用户个人表达的意见往往带有个人的偏见、情感和情绪,信息本身也极为混杂、真假难辨,且存在着较为明显的新闻伦理风险,传统媒体把社交媒体中涉及公众隐私的内容发布传播出去,将会对当事者造成更大伤害。同时传统媒体也容易被社交媒体倒灌信息的议程设置左右,极易被社交媒体使用者个人情绪裹挟,从而使传统媒体陷入“塔西佗陷阱”中。为此,传统媒体要以更为积极的态度主动顺应媒体融合的发展趋势,以更为坚定的价值立场做好信息生产的审核把关,以更为专业的媒体素养做精内容生产。

1.重塑生产流程,提高传播效率

社交媒体的崛起打破了传统媒体对信息源的独家垄断和话语的“霸权地位”,社交媒体倒灌而来的信息成为传统媒体信息源的重要组成部分。传统媒体要主动顺应这一重大变化,一方面,要适应媒体融合的需要,开设APP客户端、官方微博、微信公众号等一系列新媒体平台,并组建具有较高新闻素养的采编队伍担纲新媒体平台运营,打造有影响力、传播力的政务传播矩阵,直接嵌入社交媒体信息传播路径。另一方面,要树立媒体融合发展的理念,遵循社交媒体倒灌信息的传播路径,根据用户信息消费方式的变化,以互联网思维革新重构传统媒体的选题策划、素材采写、稿件编辑、后期编排、新闻发布等工作流程,不断提高新闻敏感度,及时获取第一手新闻信息,更快速、更准确地将信息传递给受众。

2.加强审核把关,澄清不实谣言

对于社交媒体倒灌而来的信息,传统媒体采编人员明显存在着信息不对称、真相不明、无所适从等局限。为此,传统媒体新闻采编人员要时刻保持清醒的头脑和批判的眼光,不能满足于做信息的“二传手”,既要加强对倒灌信息的信息源、信息文本、传播路径进行甄别,同时更要加强对新闻事件本身的辨识,深入事件发生现场进行跟踪、核实,采访事件的直击者、亲历者和利益攸关方,多方求证信息的真实性、可靠性,尽可能呈现事件的起因、发展、结果等客观过程,最大限度地还原事件真实客观的本来面目,而不能一味追求“新鲜”、博取眼球而忽视“真实”。在未确定倒灌信息的真实性前,传统媒体采编人员可以采取“不如让新闻飞一会儿”的策略,静待事件真相浮出水面。

3.加强议程设置,抓好舆论引导

从现实情况看,倒灌信息或多或少地存在着猎奇心理、偏激情绪和狭隘的偏见等负面信息,也一定程度上迎合了社会公众“舆论狂欢”的偏好。传统媒体新闻采编人员要对此保持高度警惕,不能人云亦云,避免被社交媒体信息发布者预设的立场和主观情绪左右,更不能被社会公众的舆论狂欢所裹挟,而是要切实担负起新闻把关人的角色,根据有关部门的宣传口径和自身的采编经验,综合评判社会主流价值观、事件本身的曲直原委、社会公众接受心理等因素,妥善巧妙地设置媒体议题,积极回应社会关注和民生关切,及时和持续发布权威信息,牢牢把握正确的舆论导向。特别是针对其中的一些渲染色彩强、具有“吸睛”的信息,以及披着“揭露真相”外衣的不实谣言,更要主动设置议程,第一时间发声,努力澄清事件真相,引导公众理性思考,遏制虚假消息的进一步扩散。

4.做好深度报道,凸显主流地位

与社交媒体相比,传统媒体在内容生产上的专业性、权威性、系统性优势是十分明显的。传统媒体要运用好这一优势,加强有价值、有影响力选题策划,从不同角度、不同层面对新闻事件进行深度报道,努力向受众提供更加专业、更加深刻、更加有影响力的新闻内容。做好新媒体矩阵“平行式”报道,通过手机APP、官方微博、微信公众号等新媒体平台快速进行报道,及时披露事件真实信息,第一时间发布权威信息,满足用户先睹为快的信息需求,在信息传播中占得先机、取得主动、赢得优势。做好报纸、电视、电台等传统平台的“跟进式”报道,以实时报道、直播报道、系列报道和滚动报道的方式,持续发布权威信息和动态信息,更准确、更深入、更全面地报道信息,体现传统媒体新闻报道的权威性和公信力。运用好评论社论等手段,发现新闻事件的关键点和新闻价值,不断创新和丰富评论的形式,为受众提供更加精彩、更加专业的媒体评论,更好发挥传统媒体汇集民意、引导舆论的作用。

注释:

[1] 企鹅智酷.2016年微信数据[EB/OL].http://toutiao.com/a6264270972040986882/

[2] 郭庆光.传播学教程(第2版)[M].北京:中国人民大学出版社,2011:194

[3] 古斯塔夫·勒庞.乌合之众:大众心理研究[M].陈剑,译.南京:译林出版社,2016:15