美托洛尔对哇巴因致心律失常作用的影响

,

哇巴因(ouabain)又名毒毛花子苷G(G -strophanthin),为速效洋地黄类药物,是经典的诱发心律失常工具药[1]。美托洛尔是一种选择性β1受体阻断剂,临床应用范围广泛,对儿茶酚胺引起的各类心律失常疗效较好,但将其应用于洋地黄类药物中毒病人的临床报道很少。本研究建立两种哇巴因中毒模型,研究美托洛尔对其产生的影响。

1 材料与方法

1.1 实验药物 美托洛尔(metoprolol,货号1441298),哇巴因(Ouabain,货号O3125), 均为Sigma公司产品,其他药剂为国产分析纯。台式液成分:NaCl 140 mmol/L,KCl 5.4 mmol/L,NaH2PO40.33 mmol/L,葡萄糖10 mmol/L,MgCl21.0 mmol/L,CaCl21.8 mmol/L,用NaOH调节pH至7.40±0.02。低钾台式液中KCl浓度为2.7 mmol/L。

1.2 实验仪器 PowerLab 4/30数据采集分析系统,AD instruments公司产品;langendorff离体心脏灌流装置,南京美易科技有限公司;animal -700单通道恒速注射器,济南格利特科技有限公司。

1.3 实验动物 SD大鼠,雄性,体重250 g,由山西医科大学实验动物中心提供。

1.4 方法

1.4.1 离体心脏哇巴因中毒模型的建立及美托洛尔干预方法

1.4.1.1 大鼠离体心脏灌流步骤 按照参考文献[2]所述方法,将大鼠断头后开胸迅速取出心脏,置于盛有4 ℃台式液的烧杯中轻轻挤压,待洗净血液后迅速转移固定于Lagendorff灌流装置,以改良台式液行恒压灌流,在肺动脉圆锥处剪一小口利于液体流出,将充水乳胶囊经左心房断端插入至左心室,囊内压力经细管传递至压力传感器,调节舒张末左室内压为5 mmHg~10 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。将两根电极分别连接于肺动脉圆锥,右心房的心外膜下同步记录心电图(ECG)。

1.4.1.2 实验分组及干预方法 将实验大鼠随机分为5组:正常对照组、哇巴因模型组和美托洛尔干预组(4 μmol/L组、20 μmol/L组及100 μmol/L组),每组8只。正常对照组采用正常台式液灌流心脏,平衡1 h待各项指标稳定,无自发心律失常产生。哇巴因模型组改用低钾台式液同时给予5 μmol/L哇巴因灌流心脏,可诱发稳定的心律失常,记录给药后60 min内的室性期前收缩数目及室性心动过速、心室颤动发生率,同步记录心室收缩幅度及静息张力的变化。美托洛尔干预组则在哇巴因诱发出心律失常后立即用正常台式液洗脱,直到心律失常消失,然后分别预先用含美托洛尔4 μmol/L、20 μmol/L及100 μmol/L的正常台式液灌流20 min,在此基础上加入含5 μmol/L哇巴因的低钾台式液,记录给药后60 min内的室性期前收缩数目及室性心动过速、心室颤动发生率。

1.4.2 在体心脏哇巴因中毒模型的建立及美托洛尔干预方法

1.4.2.1 大鼠在体麻醉实验 应用水合氯醛(0.3 g/kg)腹腔注射麻醉后,将大鼠固定于操作台上,所有大鼠均分离两侧股静脉,左侧为受试药物(或生理盐水)静脉通路,右侧为哇巴因静脉通路。分离右侧颈动脉,插入腰麻管并推入升主动脉,连接压力换能装置监测主动脉压力,同时将两针形电极分别刺入右上肢及左下肢皮下,建立Ⅱ导联心电图。所有试剂均使用恒速注射器注入。

1.4.2.2 实验分组及干预方法 将实验大鼠随机分为5组:正常对照组、哇巴因模型组、美托洛尔干预组(0.4 mg/kg组、2 mg/kg组、10 mg/kg组)。正常对照组采用生理盐水(2 mL注射体积)恒速注射,各项指标稳定,无自发心律失常产生。哇巴因模型组采用0.5 g/L哇巴因恒速注射(0.01 mL/min),观察出现室性期前收缩、室性心动过速、束支传导阻滞、心室颤动及心脏停搏时间,计算出现上述现象时哇巴因用量,同步记录主动脉压力变化曲线。美托洛尔干预组分别预先于一侧股静脉恒速注入0.4 mg/kg、2 mg/kg、10 mg/kg美托洛尔,待心率及主动脉压力等各项指标稳定后,于另一侧股静脉给予1.0 mg/mL哇巴因恒速注射[0.01 mL/(min·kg)],观察出现室性期前收缩、室性心动过速、束支传导阻滞、心室颤动及心脏停搏的时间,计算出现上述现象时哇巴因用量[2]。

1.5 统计学处理 采用SPSS 16.0统计软件进行数据分析,采用t检验和χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

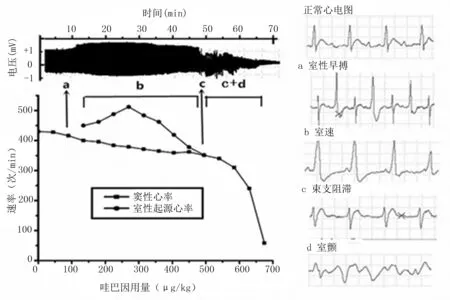

2.1 离体心脏哇巴因中毒模型一般情况 本研究在预实验中用含不同浓度哇巴因的台式液灌流大鼠心脏时观察到心脏毒性反应(收缩力降低,静息张力升高)随哇巴因浓度增大而加重。详见图1。5 μmol/L哇巴因+低钾台式液灌流大鼠离体心脏时,在引起短暂的正性肌力作用后,随之心室收缩力持续降低(变化率),静息张力持续升高(变化率),同时均出现严重的室性心律失常。

图1 正常大鼠应用哇巴因心律失常及主导心律的变化

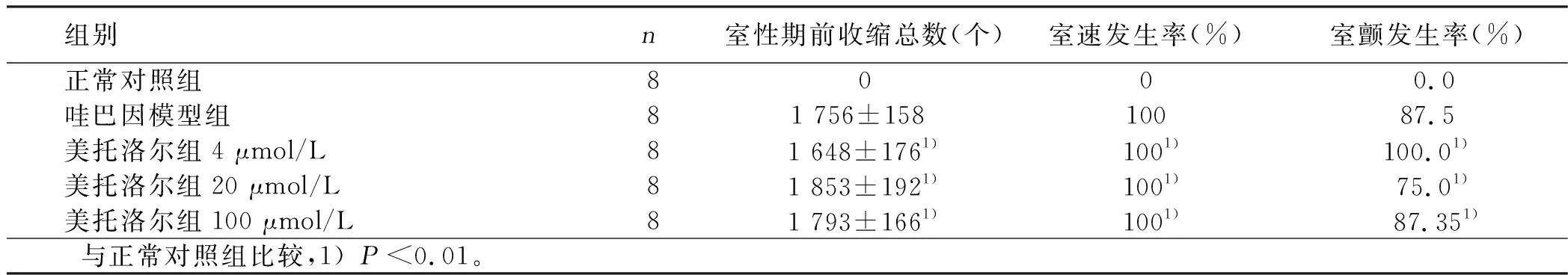

2.2 不同浓度美托洛尔对离体哇巴因中毒模型的影响 美托洛尔组引起的室性心律失常见表1。其心室收缩力变化率及静息张力变化率与哇巴因模型组比较,差异无统计学意义。

表1 美托洛尔对哇巴因引起的室性心律失常的影响

2.3 在体动物哇巴因中毒模型一般情况 本研究在预实验中,观察到自股静脉恒速注入哇巴因后,随着累积用量的增加,可观察到稳定的心律失常,一般先出现室性期前收缩及二联律,逐渐加重出现短阵室性心动过速,继而发展成为持续性心动过速,其后室性心动过速消失,出现窦性心律+传导阻滞波形,而后可出现短暂或持续性的心室颤动,最后发生重度传导阻滞或心室停搏。本研究测量了整个过程中窦性心律及室性异位并行心律的变化,观察到主导心律的变化规律:轻度哇巴因中毒时由活跃的室性节律(由于延迟后除极或自律性增高)取代了窦性节律;随着哇巴因中毒程度的加重,室性节律逐渐变慢,被上游节律(窦性节律或者交界区节律)抑制,此时宽大畸形的QRS波消失,出现单束支或双束支阻滞波形,此后传导阻滞逐渐加重,并易发生心室颤动和心脏停搏。详见图1。

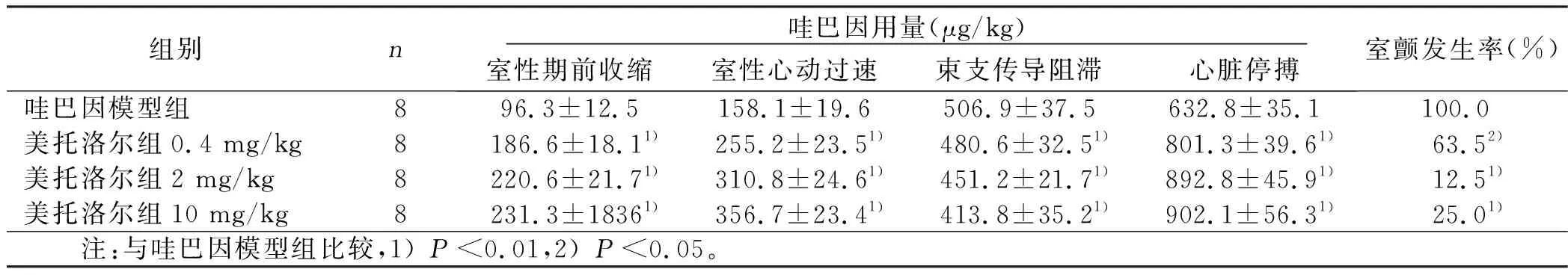

2.4 不同剂量美托洛尔对在体心脏哇巴因中毒模型的影响 美托洛尔干预组与哇巴因模型组比较,哇巴因引起室性期前收缩、室性心动过速的剂量显著增加,但出现束支传导阻滞的用量减少,发生心室颤动的概率显著减少,差异均有统计学意义。且较哇巴因模型组总体动物存活时间延长。详见表2。

表2 不同剂量美托洛尔对哇巴因引起的大鼠心律失常的影响

3 讨 论

哇巴因作为一种速效的洋地黄类药物,是经典的心律失常造模型药,传统认为哇巴因诱发心律失常的主要机制是抑制Na+、K+-ATP酶,改变细胞膜极性状态,并使细胞内Ca2+的浓度增加,最终导致钙超载和后除极,从而诱发快速性心律失常。然而除外对心脏本身的“直接”毒性作用,还包括对自主神经系统的“间接”作用。

以往的研究表明,治疗剂量的洋地黄类药物具有提高迷走神经张力的作用,而超过治疗剂量的洋地黄类药物常引起交感神经中枢发放加强[4 -6],导致末梢去甲肾上腺素释放增加后出现快速性心律失常,而更高剂量的洋地黄类药物则又表现为交感神经的抑制。Gillis等[7]的研究认为:洋地黄中毒过程中神经效应的重要性与对心脏的直接作用相当,应用中枢神经受体拮抗剂已在动物实验中取得了显著效果[8 -9]。由此可见,了解交感神经系统在洋地黄中毒中的作用,会在治疗上开辟新的思路。

美托洛尔属于广谱抗心律失常药,主要作用为通过竞争性阻断β受体而发挥其抗交感作用,对儿茶酚胺诱发的心律失常疗效较好,一般认为其治疗洋地黄中毒的作用来源于β1受体的阻断作用,而非其膜稳定作用[10]。临床实践中一般不作为洋地黄类药物中毒的理想用药,问题在于难以确定治疗的界限及交感神经的张力是亢进作用还是抑制作用。理论上美托洛尔只能应用于哇巴因轻度中毒,而在大剂量哇巴因中毒中则可能会加重传导阻滞及血流动力学障碍。

本实验主要发现有:①美托洛尔发挥抗哇巴因心脏毒性作用需要在体条件,在器官组织水平可能不发挥作用;②美托洛尔抗心律失常作用侧重于抑制室性异位加速性节律,对致命性心室颤动有显著预防作用,但会加重传导阻滞;③由于对心室颤动的抑制和抗血压下降的作用,实验大鼠的存活时间明显延长。

本次实验建立的哇巴因中毒模型中,低剂量哇巴因时出现的室性心动过速在累积药物用量达到一定界限的时候消失,对应了上述理论中所提到的洋地黄药物低剂量时的交感兴奋作用和高剂量的交感抑制作用。美托洛尔干预后,室性期前收缩及室性心动过速出现时间延后,传导阻滞出现时间提前,心室颤动发生率明显降低,这与美托洛尔抑制交感神经系统作用存在相关性。尽管在一定程度上加重了高浓度哇巴因导致的传导阻滞,但由于对心室颤动发生的抑制,实验动物存活时间延长,总体上显示出了有益作用。