从语用视点看倒装句

唐淑华 唐鑫媛 唐 丽

(重庆三峡学院 外国语学院,重庆 万州 404020)

0 引言

从共时角度,英语中SVX 句型以外的所有句式, 都是倒装句,甚至有些(如there be)历经调整而固化下来形成新的常式句(杨朝军,2005:15)。然而,“句尾焦点” 和 “句首处于显著突出地位” (Leech, 1982:88;Quirk et al.,1972:759-788;赵俊峰 等,2007:139-140)。两种说法在句首和句尾谁重要很难调和。在各句式中, 有的符合人们的认知规律,可称为常式句,有的偏离了人们的认知规律,可称为变式句( 张克定,2002:69) 。也就是说,倒装句是一种有标记的变式句,是对认知规律的偏离。然而,生活中的众多例子,无论是英语还是汉语,都很难做出合理的解释,比如:

(1)There goes the bell.

(2) There are 20 students.

(3)那场大火多亏消防队来得快。

几个例句中,句首重要还是句尾重要?如果它们偏离认知规律,那么它们符合人类认知规律的语序又各是什么呢?例(1)中“there” 究竟有无实际意义?另外,赵俊峰 等(2007: 140)认为主题化前置在汉语中引起的语序变化更常见,口语和书面语中均属常用结构, 即属于常规语序。如果下面例(4)和(5)是常规语序,那么例(6)和(7)又是什么语序呢?

(4)这顿饭我不能吃。

(5)水生笑了一下。女人看出他笑得不像平常, “怎么了, 你?”(孙犁《荷花淀》)

(6)我不能吃这顿饭。

(7)水生笑了一下。女人看出他笑得不像平常,“你怎么了?”

显然,正常语序和倒装语序的区分、句首突出与句尾焦点的矛盾、“there”有无实际意义、倒装句是否偏离了人们的认知规律等问题很难从现有国内的相关研究(张道真,1979;徐盛桓,1995;文旭,2004)中找到合理的解释。本文从语用视点中观念视点的制约、知觉视点的起点到终点的运行轨迹以及时空视点的安排几个方面,揭示倒装句在认知规律、情感表达、心理反应以及价值观体现方面的语用推理过程,探索一种可以相互调和的新路径。

1语用视点概述

1.1 语用视点的研究现状

19世纪末以前,西方学者就开始注意到视角(point of view),现代小说理论的奠基者福楼拜与亨利·詹姆斯注意到了“人物有限视角”。1921年,詹姆斯的追随者珀西·卢伯克在其《小说技巧》中把视角提升到了小说复杂的表达方法。1948年,马克·肖勒在其《作为发现的技巧》中,更是将视角提升到“界定主题”的地位。20世纪70至80年代,视角研究达到了高潮。20世纪80年代末以来,尤其是北美兴起的语境化叙事学,十分注重视角与意识形态或认知过程的关联。英国和欧洲大陆也逐渐将视角政治化。1995年在荷兰召开的以“叙述视角:认知与情感”为主题的研讨会,正式将视角与认知、情感联系起来,使视角不再仅仅是一个观察的角度,而进入到了认知领域。20世纪70年代以前,“point of view” 成为最常用的指涉视角之词,不仅涵盖观察事物的感知角度,更有看待事物的观点、立场和态度以及叙述者与所述故事之间的关系,已经成为认知主体认知客观事物的表现方式和认知处理过程中的一个基本原则,笔者认为用视点取代视角更能丰富其表达的内涵。van Dijk(1977:21,49)明确提出,视点是语用学中的一个概念,既涉及语义又涉及语用等诸方面。认知主体必定采取一定视点感知和观察对象,通过特定语言顺序表达观察者的角度和立场,直接影响认知主体对对象的处理方式和认知结果(彭正银,2010:105)。任何句子必然选择一定的时空方位、叙述角度、新旧信息的传递过程,以及认知主体对认知对象的态度,这与国内学者熊沐清(2001:21-28)在语篇研究中观念视点、知觉视点、时空视点和叙述视点的分类有异曲同工之处。近年来,Barbara(2016)等以德语、日语等为语料对视点进行研究,认为视点对意义的表达有极大影响。视点涵盖人的心理、认知等,属于语用学研究的范畴。视点是说话者表述主张的方式,无处不在,形式多样(Besnard, 2017:251)。不同句子顺序,往往并非时间先后发展的必然,而常常涉及到视点的安排,实现认知主体的语用目的。用“语用视点”(pragmatic point of view)代替“视点”(point of view)更能凸显其认知主体的表达方式以及在具体语境中的语用功效。从语用视点探索倒装句存在的语用理据,更能凸显认知主体观察事物的观点、立场和态度,以及认知主体在认知、情感和心理的共同作用下对句子顺序,尤其是倒装句语序的巨大影响。毕竟,语言是动态而不是静态的,从语义学、句法学和语用学的界面研究句子在语用视点方面可以得到统一。

1.2 语用视点与倒装句

语言来自于生活,语言是对人类心理、社交等客观世界的反映。所有语言,句子基本成分都是S (主语)、V(谓语动词)和O(宾语),每种语言常常用某一个顺序作为其最基本的顺序。石毓智(2002:17)认为,在SVO、SOV、OSV、VSO、VOS、OVS六种可能排列顺序中,SVO和SOV语言多达整个人类语言的90%。语言交际中,任何句式的运用都取决于交际者的语用目的(张克定,2002:69),语用学关注所有句法结构(Verschueren, 2000:203),即所有句法规则都有语用成分(Morris, 1938:35)。自然语言的句法不能独立于语境之外(Kurdi, 2016:161)。

人类长期在认识和处理同客观世界的关系时形成的思维方式、心理特征、行为取向等大体相同,这决定了人类对客观世界的认识规律。即使同一事态可用不同句法结构描写,不同表达形式虽乍看等值(equivalent), 但却有着非常不同的运用条件 ( Verschueren,2000:4 )。语用因素对语言运用和文字顺序有着重要影响(Wu,2017:6)。倒装句与所谓的正常语序,尽管传统认为两者意义无异,只是受到语境、话题延续和焦点化等因素的影响。其实不同语序的运用,体现了语序的优势。而语序优势本质是语用的,语义功能和语用功能是最基本和最普遍的语法形式的决定因素(陆丙甫,2005:7)。中文里SVO、SOV、OV,谁是基本语序,谁是变式,争议颇多,也没有明显证据(Wu, 2017:2-3)。

由此看来,语用视点的选取,既决定了人类对客观事件的思维方式、心理特征和行为取向等方面的内容,同时也决定了人类的认知规律在认知顺序、空间顺序等方面对语序的制约,无论哪种语序,都是语用视点制约的结果。

2语用视点的选取对倒装句语序的制约

所有语序变式都是语用激发的结果(杨朝军,2005:16), 最常出现的会话结构实际是那些用来表达说话者视点的(Scheibman,2002:15)。倒装句作为常用句式的一种,自然受到句式表达中认知主体的观点、立场和态度、认知方式以及时空安排在认知规律上的反映等语用因素的制约。从观念视点、知觉视点和时空视点三个方面研究倒装句存在的语用理据,可以鲜明地展示语用视点对倒装句语序制约的语用推理过程。

2.1 观念视点对倒装句语序的制约

语言是人类身体和大脑对物质、社会、文化和心智世界体验的产物,社会现象, 社会价值观必然反映在语言结构中(冯丽颖,2010:70-71)。因此,倒装句必然带有说话者的主观意图(文旭,2004:440)。这种说话者的主观意图、社会价值观集中体现了说话者的观念视点。如:

(8) So loudly did he speak that even people in the next room could hear him.

说话者将“so loudly”置于句首,表达了强烈的个人感情:或褒义——说话者的声音已经足够大了,连隔壁的人都能听到他的声音,在他的面前还有人不能听到么?或者贬义——表达对说话者的一种厌恶之情,声音太大已经对说话者产生噪音污染,或者因为说话者对该句子的说话主体极度反感,即使说话主体声音并非很大,听话者也感到非常厌恶,因此“so loudly”传递的厌恶的情感态度也跃然纸上。再如:

(9) Nowhere has the world ever seen such great enthusiasm for learning as in our country.

(10) a. Will you please open the door?

b.Open the door, please.

“Nowhere”是全句对该地区学习热情空前高涨的极度肯定,没有其他任何地方能与该地区媲美。该意义成为该句子说话主体表达意义的关键,该句子语序使说话主体对该地区极高的学习热情的积极态度变得格外鲜明。

按照前面提到的英语和汉语的几种基本语序上看,可以说10b是通过倒装语序而形成的一般问句,与例10b在表达“让对方开门”这个目的差别不大,但是两者在语用功能上存在明显差异。靠倒装语序形成的例10a,说话者主要关注的是礼貌因素:一是需要给听众更多的选择性以体现说话者对听话者更多的尊重,或者是说话者想通过礼貌的语言来粉饰自己,当然也不排除对话双方在地位上很小的差距,只能靠这种礼貌的方式才能得到对方的认可;而例10b,传达的是一种命令,或许是说话者与听话者两种不同身份的表达,一种命令口吻,显示出对话双方在社会地位上的不平等。显然,用所谓的倒装语序并非意义表达的必然,而是受制于说话者观念视点这一决定因素。从观念视点解读“will you please open the door?”可以有效回应传统语法中该句子是一般问句,而又不能简单地用“yes”或者“No”回答的窘境。

(11) Teacher: Can you spell the word,please?

Students: Yes, d-e-s-k, desk.

按照传统语法,只要用“Yes”或者“No”回答的问句就是一般问句,所以例11是依赖倒装语序而形成的一般问句,话语的受众只要回答“Yes,I can”或者“No, I can’t”即可,而 “d-e-s-k, desk”部分只能是画蛇添足。然而,在该语境中,“d-e-s-k, desk”部分才是话语发出者的真正目的,该回答充分表明话语受众明白该话语发出者的语用意图,该话语并非疑问句式的必然,而只是教师要求学生的做某事的一种委婉方式或者礼貌的语用意图,因此,代表说话者立场观点的观念视点是制约该语序的内在因素。

因此,语言是心理而不是逻辑的(Jespersen, 1946:114),意义本身总是与一个特定社会团体的价值密切相连(Vološinov,1973:105-106)。不仅倒装句如此,同一句子中的不同先后顺序也能鲜明表达说话者的观念视点。比如:

(12) a.她先婚后孕。b.她先孕后婚。

两个句子,表面上看,只是“结婚”和“怀孕”两个动作发生的先后顺序的不同导致句子结构的差异。但稍加分析,不难发现,说话者绝非是因为两个句子中“孕”和“婚”两者在时间先后关系上安排顺序所致,更多的是要表达说话者对这里的说话对象“积极”或“消极”的评价,是对客观对象在人格上的正面或负面的评价。说话主体与话语受众的关系反映在两个例子中关系绝非相同,脱离社会和实际运用的表达需求,准确地表述意义是不可能的 (Malinowski,1923: 296-336)。

显然,任何语序都是为了表达说话者的观点、对说话对象的态度以及其自身的价值观,其倒装语序不过是说话主体观念视点表达的一种方式。

2.2知觉视点对倒装句语序的语用分析

语言不可避免地要反映现实世界, 句法成分的排列顺序直接映照其所表达的实际状态或事件发生的先后顺序(杨壮春,2003:57)。知觉视点关注知觉对象,尤其是起点到终点的运行轨迹。作为句子表达的言语行为实际上是信息传递过程:每句话都可以分出已出现过或根据语境可以推断的已知成分和尚未出现过或者难以根据语境断定的新信息两种成分(赵俊峰 等,2007:138)。

(13) a. The bus comes here.

b. Here comes the bus.

c. There goes a saying that all work and no play makes Jack a dull boy.

(13)a句中,说话的主体关注的是其关心的这辆车,因此成为该话语运行的起点。而“这里”是该汽车运行的终点,也是该主体所关注的终点。汽车由远及近的运行轨迹符合动词 “come”的语法意义,所以该句子的顺序是认知主体认知过程的一个真实反映。而(13)b通常在类似语境中出现更多。从认知规律来看,概念“here”可以通过感觉和视觉两种感官对客观世界进行感知,人们可以轻松地感觉到自己周围的地方——here,更能轻松地看到这里的情况。而对“the bus”感知,只能通过视觉感知,一个没有视觉的人很难告知汽车的情况,但可以轻松地感知到离自己远近的距离。感知的最好效果不是来自于最好的感知,而是来自于两个或者更多感知的共同作用,即连觉(synaesthesia)(Smith,2017:36)。所以,在该语境中,被认为是倒装句的后者所需要的认知努力更少,从而花费时间更短,在更短的时间表达该意义更能凸显说话者的兴奋之情,更能彰显说话者意欲表达的语用功效:说话者看到自己等待的车来了,非常激动,而兴奋之情在表达上应该更急促,时间更短暂,所以该语序能更符合类似话语伴随的兴奋之情的表达方式。虽然“Here comes the bus”从传统语法意义上讲,是例13a形成的倒装句式,但不仅没有偏离人类认知规律,反而更能确切地表达人类认知规律的原貌,更是人类认知规律的一种真实表现。另外,空间概念是人类认知客观世界的始源,人类对客观世界的认知总是从认知主体近处的“这里”逐渐向远处“there”的顺序来体验或者获取新信息的。换言之,表达这里或那里的“here”“there”很容易成为认知主体优先的经验。“there”比起其他任何新的信息更容易进入认知主体的认知范畴。“a saying”作为一种新信息,只要不存在于认知主体内部,就可能存在于认知主体离自己较远的方位。所以例13c 以“there”开头,逐渐去探索未知的领域“a saying”,符合从已知到未知的发展过程,动词“go”表达了上述认知过程由认知主体由近及远的移动方向,符合其动词的语法意义。因此,该句子其实是人类认知规律的一个真实体现,认为“there”只是一个引导词,没有其他实在意义,似乎不妥。汉语里类似的句子俯拾即是。比如:

(14)对门终日坐着个杨二嫂。(鲁迅 《故乡》)

传统认为标准顺序应该是:有个杨二嫂终日坐在对门,所以该句明显是个倒装句。显然,从人类的认知规律来看,“对门”作为认知主体来说,这是直接的体验,而且离说话主体距离很近,可算是一个已知信息,自然成为知觉视点的起点;而“坐着个杨二嫂”,从该语境和表达方式上看,前文应该没有提及,故是一个新信息,自然成为该知觉视点的终点,从起点对终点的这种安排符合人类借助已有旧信息去探索未知新信息的认知规律,这明显是语用视点中知觉视点的起点和终点运行轨迹在人类认知规律上的体现。而通常认为的正常语序中,用“有个杨二嫂”做主语,成为该句子知觉视点的起点,就会使一个前文并未出现或者也很难猜测出来的新信息“杨二嫂”处于起点的位置,而“对门”很容易就能猜测出来的旧信息反而出现在知觉视点的终点位置,从而违反认知主体由已知去探索未知的一般认知规律。显然,该倒装句的顺序非但没有偏离,反而更好地顺应了人类的认知规律。再如:

(15)吾谁欺?欺天乎?(《论语·子罕》)

显然,人们通常意义上的正常语序应该是:吾欺谁(SVO)?欺天乎?倒装句以“我”为知觉视点的起点,把“欺”放在知觉视点的终点位置上,按照语用视点的知觉视点安排的认知方式,“我”自然是已知的旧信息,符合人类以自我为中心的认知规律。而“欺”作为新信息,出现在该认知运行过程中的终点位置,表达出说话者的真实意图。 “‘我’欺还是没有欺”才是该话语的焦点所在。而所谓的正常语序,其认知过程是从“我”这个起点到“谁”这个终点,这样,其欺骗的对象成为该认知主体关心的焦点,表达意义可能涉及两个方面:一是说话者欺骗了谁?主要强调欺骗的对象,另一方面也含有他没有欺骗任何人的意思。显然,从原句后面的句子“欺天乎?”明显可以看出,原句中说话主体意欲表达的是:我没有欺骗任何人,而不是向听话者询问:他欺骗了谁?该语序的倒装非但没有偏离认知主体的认知规律,反而更好地体现了认知主体真实的想法——我没有欺骗任何人。

综上所述,无论是通常意义上的倒装还是正常语序,从语用视点中知觉视点的运行轨迹来说,都是认知主体对客观现实认知体验的真实表达,其语序受知觉视点严格控制,无一例外受到人类认知规律的制约,而不存在偏离人类认知规律之说。

2.3 时空视点对倒装句语序的制约

语用视点中的时空视点对倒装句语序的制约主要体现在空间方位和时间两个维度对语序的影响。

2.3.1 空间位置对倒装句语序的制约

从人类对客观世界的体验认知来看,首先是体验空间, 包括地点、方向、运动等。人体和空间是人类概念和语言乃至词汇的始源, 也是人类思维、想象力和创造力的始源(冯丽颖,2010:69)。人类对客观世界的认识总是从自身和空间的体验开始,由近及远,从人体自身身体以及周围空间再到其他语义域,从具体的客观事物到抽象的概念。充分体现了人体和空间是人类思维的出发点,语言成分间的距离反映了概念间的距离(Haiman, 1983:781)。例13“Here comes the bus”在具体的语境中,人们听到或用到更多。从语用视点中的时空视点分析,既然语言是基于身体经验的,那么语言中最基本的词汇理所当然也是基于身体经验的(冯丽颖,2010: 69)。语言来自人的体验,而人对客观世界的体验大多以认识主体为中心,尔后由近及远,观察世界。自然,“here”离认知主体最近,需要的认知努力最少,人的认知过程总是要以最小的加工努力获取最大程度的认知效果(Sperber et al., 1995: vii),这符合“认知的经济性”(Shibatani et al.,1999: 8)。“here”理所当然地成为该认知主体认知活动的起点,自然也成为人们熟悉的旧信息。“the bus”尽管在交际双方都知道,成为另一个旧信息,本也应该出现在认知主体认知的起点上,但“here”这个空间概念,作为认知起源,显然更优于其他客观对象。一般来说,交际动力(communicative dynamism)程度低的成分是主位成分, 而交际动力程度高的成分是述位成份, 即旧信息优先(Dowing,1995:13)。再如:

(16) a. On my left was Tom.

b. Tom was on my left.

(17) a. Just outside our office window is a fire-escape with a little iron balcony.

b. On the corner stood a police officer.

空间概念是人类思维的核心。一般而言, 空间事物的描写顺序受人的基于身体经验的认知的制约和影响, 且多以人的视觉感知为基础,自然反映在语言成分的排列次序, 即语序上面 (赵俊峰 等,2007:141)。既然人类对客观世界的认知,总是从认知主体相关的“这里”“那里”“上下”“左右”,逐渐向外或向远处扩展。例16a中,“on my left”成为认知活动的起点,而“Tom”只是认知主体在其左边发现的新信息,这完全符合人类在空间概念感知方面的认知方式。相比之下,“Tom”无论说话者是否认识,该认知方式只是体现了认知主体在空间方位上由近及远的认知过程,这样的认知方式也符合认知经济性原则。而且,该顺序重点解决的是认知主体“我”左边位置上的对象这一可能的新信息,“Tom”理应放在认知活动的终点位置,这种语序正是认知主体对客观现实真实的语用意图。而16b按人们所谓的常式句顺序排列,“Tom”成为本认知活动的旧信息,放在起点位置之上,而“on my left”成为该认知活动的新信息,反映的是主体“Tom”所处的位置。要么类似顺序的安排表达了认知主体对客观世界的不同认知方式,要么,可能违背人类认知方式的经济规律,形成舍近求远的错觉。另外,有时类似的结构并非新旧信息各有所指,一旦恢复成所谓的正常顺序,就会在认知规律上出现反常,比如例17中两个例子,表达新信息的概念就会出现在认知主体的认知起点之上,而认知主体的某些认知起源却出现在终点位置上,违背了人类在探索空间方位的认知方式。除了视觉感知外,听觉感知其实也不例外,比如:

(18)There goes the bell. (铃声响了。)

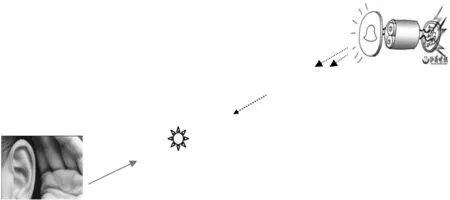

语法界大多认为“there”只是个引导词,无实际意义。从语用视点中的时空视点分析,其语用认知过程或许更容易为大众所接受。从生物学角度,大脑整个运行机制及反映方式都是空间性质的,空间是象似的基础 (Givón, 1994: 59)。作为人体对客观世界感知的听觉器官—耳朵,对铃声的认知图式如下:

铃声作为客观世界的感知对象,显然不在人体内部,而是外界事物由远及近,最终触及人体耳膜而形成认知主体对客观世界的反映,如上图中黑色箭头所示。换言之,这一客观认知方式决定了“there”到“here”在空间方位上的运行轨迹,“there”成为该认知活动的起点理所当然。而由人体自身器官的耳朵去感知人体以外 “there” 的铃子这一声源,如蓝色箭头所示路线,正好与“go”由近及远的移动路线吻合,这一认知活动的结果恰恰是“钟声”由远及近和人体自身对客观世界由近及远的感知方式的碰撞,形成人体对客观世界声音的认知。因此,例(18)句式的安排恰好体现了说话者在感知铃声语用视点中时空视点的认知过程,是认知规律的真实体现。相反,该例变成“The bell goes there”后,在语法界能得到认可吗?

2.3.2 时间概念对倒装句语序的影响

时间指示和空间指示是语言选择锚定于物理世界的两种最明显的方式(Verschueren,2000:95)。世界是时间和空间的合一,除了前面分析的空间方位对语序的影响,时间概念往往也是倒装语序形成的关键因素,时间概念的表达通常是通过动词的时态形式。比如:

(19)Had you got up earlier, you would not have missed the bus.

(20)If you had got up earlier, you would not have missed the bus.

显然,(20)句常常被看成是传统意义上(19)句的倒装句。“错过车”对于听话者来说毕竟不是一个好事,或者有可能是一种伤害,说话者通过上述语序,故意把听众现在面临的事件通过把时间概念向过去延伸,用“过去”的概念作为知觉视点的起点,拉大了时间距离,从而增加了听话者与伤害的空间距离,进而减小伤害,这中语用视点中时空视点的安排,符合人类趋利避害的体验规律,体现了说话者在情感和心理需求方面的语用因素。而传统意义上正常语序的例(20),以某个假设条件作为该认知主体的认知起点,从一开始就让听话者感到虚假的成分,因而很难达到前面句子的语用功效。类似句子在英语中不少,比如:

(21)Were I you, I would go away.

通过把现在假设的状态变成了过去,该话语的说话主体以时间换空间,从而了减少说话者对听话者咄咄逼人的态势,在交际中取得良好的语用效果,显然,制约该句子倒装顺序的仍然是时空视点中的时间概念。

综上所述,倒装句语序只是时间和空间两个基本概念在句子表达上的反映,制约的根本因素在于时空概念在人类语用认知方面的体现。

3结语

语序是语言类型学概念,也是句法学概念,更是语用学研究的范畴。倒装语序不过是说话人具体语境下特定意图的某种体现形式。语用视点不只是一种观察的角度,更是人类认知规律、价值观、情感态度等在现实生活中的表现方法。语用视点不仅可以揭示倒装语序所反映的认知主体在时空安排、新旧信息传递等方面的认知规律,还能透视认知主体的情感需要、心理建构以及价值观的表达。从语用视点看英汉句子的建构,可以清楚地发现认知主体的认知规律、情感态度、心理表达以及价值观表现形式在倒装句形成过程中的语用推理过程;从语用视点看句子的倒装语序,可以在某种程度上将句法倒装和语用倒装有机结合起来;从语用视点看倒装,“句首强调”和“句尾焦点”的冲突并非不能调和,人们更能清晰地看到倒装句并非人类认知规律的偏离,而人类认知规律在特定意图下的真实体现。