陆地棉半矮秆免打顶突变体sd农艺和产量性状的研究

周小云,郭 刚,马 盾

(1.新疆农业科学院核技术生物技术研究所,乌鲁木齐 830091;2.新疆农业职业技术学院,新疆昌吉 831100)

0 引 言

【研究意义】近年来,精量播种、膜下滴灌、无人机植保和机械化收获等技术的应用为实现新疆棉花生产全程机械化提供了重要技术支撑,但是棉花打顶尚不能机械化,棉花人工打顶仍需要大量的人力物力资源。研制打顶机械和化学打顶剂替代棉花人工打顶,但各种不利因素的影响未能有效推广或尚存在争议[1, 2]。棉花打顶不能仅仅局限于研究打顶的方式,还应探索新的手段,比如从棉花株型性状遗传基础角度,筛选棉花免打顶种质资源,寻找控制该性状的特异基因,为棉花免打顶育种提供特异的种质资源,或从品种改良育种角度,定向培育棉花免打顶新品种。棉花免打顶新品种在生产中推广应用,不仅可减轻劳动强度,可减低植棉成本,减少化学调节剂用量,而且提高经济效益和生态效益,对实现新疆棉花大面积节本增效和可持续发展具有重要意义。【前人研究进展】棉花生产上主要采用人工打顶的方式,工作效率低,劳动强度大,人工成本高。为了替代棉花人工打顶,研制打顶机械,但均因棉花个体差异大、棉田不平坦、棉铃机械损伤导致减产等各种不利因素的影响未能有效推广[3]。也有进行了化学药剂控制棉花顶端优势,但化学控制的打顶效果常常受到棉花品种、时间、剂量和天气的限制,其效果表现不够稳定,常常出现二次生长现象,或株高控制不彻底,甚至造成减产等现象,大规模应用化学控制的方式尚存在争议[1, 2]。陆地棉未打顶对株高和主要经济性状的影响和澳棉sicot75在未化控条件下株型适宜免打顶机采[2, 3]。【本研究切入点】分枝能力或分枝性状的突变是由于基因突变影响了植物激素相关的酶促反应,导致了相关激素的合成增加或减少,致使顶端优势增强或减弱甚至丧失,而顶端优势的减弱或丧失,决定植物不必摘心或打顶[2-5]。利用辐射诱变定向选育出了陆地棉半矮秆突变体sd,株型紧凑,遗传性状稳定,后期茎尖趋于停止生长,表现为免打顶效果[3,5]。从农艺性状和产量性状角度分析陆地棉半矮秆突变体sd在棉花免打顶应用方面的可行性。【拟解决的关键问题】研究未打顶与化控处理条件下对棉花突变体sd农艺性状和产量性状的影响,为棉花株型育种材料的选择提供参考。

1 材料与方法

1.1 材 料

正常生长的陆地棉品种新陆早17号及其半矮秆突变体sd(以下简称突变体sd)。

1.2 方 法

1.2.1 试验设计

于2017年在新疆农业科学院玛纳斯试验站分子育种基地进行试验。采用双因素随机区组试验设计,设置打顶化控(CK),打顶未化控,未打顶化控和未打顶未化控4种处理,品种为新陆早17号及其突变体sd,共8个处理,重复3次。

于4月25日播种,试验地采用宽膜覆盖,一膜4行,行株距配置:[(30 cm+60 cm+30 cm)+60 cm]×10 cm,小区面积20 m2,理论密度14 816株/667 m2。其中,打顶指人工打顶,未打顶指未经过打顶,化控指正常喷施缩节胺对棉花进行化学调控,未化控指未喷施缩节胺,其他与常规试验棉田管理措施一致。小区间设置1膜为隔离带,四周设置保护行。

1.2.2 测定指标

于成熟期在各小区中每小区选中间连续20株,对供试材料进行株高、始节高、始节位等指标的调查。吐絮后,各材料收考种花进行室内考种,并送农业部棉花质量监督检验测试中心(乌鲁木齐)进行纤维品质分析。

1.3 数据处理

采用SPSS 20.0软件对试验数据进行相关统计分析,数值为平均值±标准差。

2 结果与分析

2.1 突变体sd的主要农艺性状的比较

2.1.1 突变体sd株高的比较

机采棉要求采收成熟收获时植株生长稳健,不倒伏,棉花株高65~75 cm,以利于机械采收。研究表明,与打顶化控(CK)处理突变体sd的株高比较,打顶未化控、未打顶化控和未打顶未化控处理突变体sd的株高分别增加了34.04%,16.31%和42.24%,且差异均显著;其中打顶未化控和未打顶化控处理突变体sd的株高分别(75.60±7.34) cm和(65.60±6.80) cm,符合机采棉株高的要求;而与打顶化控(CK)处理成熟期新陆早17号的株高比较,打顶未化控、未打顶化控和未打顶未化控处理新陆早17号的株高分别增加了14.13%、17.08%和25.74%,且差异均显著,其中打顶化控(CK)处理新陆早17号的株高为(65.55±7.06) cm,符合机采棉株高的要求,其余处理的株高均在75 cm以上,不符合机采棉株高的要求。因此,突变体sd的株高符合机采棉的要求。图1

注:同列数据后标有不同字母表示在P≤0.05水平有显著差异,下同

Note: After the data within the same column with different letters indicates significant difference atP≤0.05 levels. The same as below

图1 突变体sd株高比较

Fig.1 Comparison of the Plant height of the mutant sd

2.1.2 突变体sd始果枝比较

始果枝节位低,早熟性好,始果枝节位高,早熟性差。研究表明,在不同处理下,处理间突变体sd的始果枝节位差异不显著,处理间新陆早17号的差异也不显著。突变体sd来源于新陆早17号,始果枝节位的差异均不显著,说明在人工选育过程中突变体sd的早熟性未发生改变。

机采棉要求品种始果枝高度在18 cm以上,但早熟品种始果枝节位偏低,尤其是在5月上中旬高温干旱少雨的气候条件下,光照强,积温高,生殖生长旺盛,始果枝节位偏低,容易漏采或机械撞落,从而导致降低机采棉的采净率,在机采棉的生产上提出“提前促,推迟控”的管理措施。与打顶化控(CK)处理成熟期突变体sd的始果枝高比较,打顶未化控、未打顶化控和未打顶未化控处理突变体sd的始果枝高分别增加了0.32%、12.28%和12.44%,除打顶未化控处理差异不显著,其余差异均显著,而且不同处理突变体sd的始果枝高均在18 cm以上,均符合机采要求。而与打顶化控(CK)处理成熟期新陆早17号的始果枝高比较,打顶未化控、未打顶化控和未打顶未化控处理新陆早17号的始果枝高分别增加了9.54%、-4.77%和10.78%,除未打顶化控处理差异不显著,其余差异均显著,而且不同处理新陆早17号的始果枝高均在18 cm以下,均不符合机采要求。突变体sd的始果枝高符合机采棉的要求。图2

图2 突变体sd始枝高比较

Fig.2 Comparison of the first fruiting branch of the mutant sd

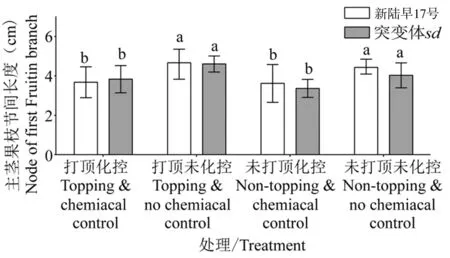

2.1.3 突变体sd的主茎果枝节间长度的比较

机采棉的果枝节间长度以6~7 cm为宜,节间长度过短对采净率有较大影响。研究表明,在不同处理下,打顶未化控和未打顶未化控处理的新陆早17号和突变体sd的主茎节间长度均长于打顶化控(CK)和未打顶化控处理,差异显著。这是由于打顶未化控和未打顶未化控处理均未进行化控,主茎节间显著长于打顶化控(CK)和未打顶化控处理。另外,未打顶化控处理未打顶,茎尖缓慢生长部分合计在主茎节数中,计算中也拉低主茎节间长度,事实上未打顶化控处理的主茎节间长度在5~6 cm,能够满足机采棉对果枝节间长度的要求。突变体sd的主茎果枝节间长度符合机采棉的要求。图3

图3 突变体sd主茎果枝节间长度比较

Fig.3 Comparison of node of fruiting branch of the mutant sd

2.2突变体sd产量构成因子及产量比较

2.2.1突变体sd棉铃的比较

棉铃是构成棉花产量的基础,棉铃时空分布与产量的关系十分密切。结合棉花植株结铃的划分标准,把棉铃空间纵向分布是:1~3果枝(主茎5~7节上的果枝)的棉铃称之为下部铃(又称伏前桃),4~6果枝(主茎8~10节上的果枝)的棉铃称之为中部铃(又称伏桃),6果枝(主茎10节果枝以上)以上棉铃称之为上部铃(又称秋桃),棉铃构成棉花产量的基础,棉铃的发育好坏影响棉花产量[6]。而新陆早17号属特早熟棉,生育期为120 d,植株塔型,株型紧凑,I-II式果枝,开花吐絮集中,敞开度适中,霜前花率高,株型较紧凑[7]。突变体sd是新陆早17号经离子束辐射后定向选育出的突变体sd,两者株型差异不显著。

研究表明,与打顶化控(CK)处理突变体sd的平均单株伏前桃个数比较,打顶未化控、未打顶化控和未打顶未化控处理突变体sd的差异均不显著;与打顶化控(CK)处理新陆早17号的平均单株伏前桃个数比较,打顶未化控、未打顶化控和未打顶未化控处理新陆早17号的差异也不显著;与打顶化控(CK)处理突变体sd的平均单株伏桃个数比较,打顶未化控和未打顶化控处理突变体sd的差异均不显著,而未打顶未化控处理突变体sd的差异显著;与打顶化控(CK)处理新陆早17号的平均单株伏桃个数比较,打顶未化控、未打顶化控和未打顶未化控处理新陆早17号的差异均显著。与打顶化控(CK)处理突变体sd和新陆早17号的平均单株秋桃个数比较,打顶未化控、未打顶化控和未打顶未化控处理突变体sd的差异均显著。未化控条件下,未打顶的新陆早17号和突变体sd茎尖的无限生长特性未受影响,叶片中大量养分向营养生长输送,而向生殖生长中输送少,相对化控的植株,未化控的伏桃少一些,而秋季天气转凉,棉花营养生长缓慢,后期水肥充足,相对于打顶的植株,未打顶的秋桃较多;而化控条件下,后期水肥充足,未打顶的新陆早17号出现二次生长,秋桃也较多,而未打顶突变体sd受到体内剩余缩节胺和天气转凉共同影响,后期生长缓慢,秋桃也比较少。不同处理下棉株不同果枝部位的结铃数均表现为上部<下部<中部,果枝结铃多集中在中部果枝,这也是新疆棉区棉铃分布的特点。图4

图4 突变体sd棉铃不同时期分布

Fig.4 Distribution of cotton bollsof the mutant sd in different periods

2.2.2 突变体sd纤维品质比较

研究表明,在不同处理下,处理间突变体sd的纤维品质指标差异不显著,处理间新陆早17号的纤维品质指标差异也不显著。可见,打顶和缩节胺处理前后对棉花纤维品质没有影响,与前人研究的结果一致,这是由于纤维品质主要是由棉花品种的遗传特性决定的,外部条件打顶和喷施缩节胺对纤维品质的影响较小[8]。但是,突变体sd的纤维长度、强力和纺织一致性指数均较新陆早17号的低,差异显著,这与机采棉纤维品质的要求还有一定差距,需要选择棉纤维品质好尤其是纤维上半部平均长度≥30 mm和断裂比强度≥30 cN/tex以上材料作为亲本,通过杂交或回交方式对突变体sd的纤维品质进行改良。表1

2.2.3 突变体sd产量构成因子比较

研究表明,在不同处理下,突变体sd间的铃重、衣分、籽棉产量和皮棉产量差异显著,新陆早17号间的铃重、衣分、籽棉产量和皮棉产量差异也显著,而突变体sd和新陆早17号的籽指均没有差异;在化控条件下,突变体sd和新陆早17号的铃重、衣分、籽棉产量和皮棉产量均较未化控的指标高,差异显著。可见,化控的棉花单铃重和衣分较未化控的高,化控(喷施缩节胺)可提高单铃重可能是由于提高了单铃种子数或者是促进了棉铃对氮、磷、钾的吸收,叶片向棉铃中养分输入增多,从而提高铃重[8]。图5

图5 突变体sd产量构成比较

Fig.5 Yield composition of the mutant sd

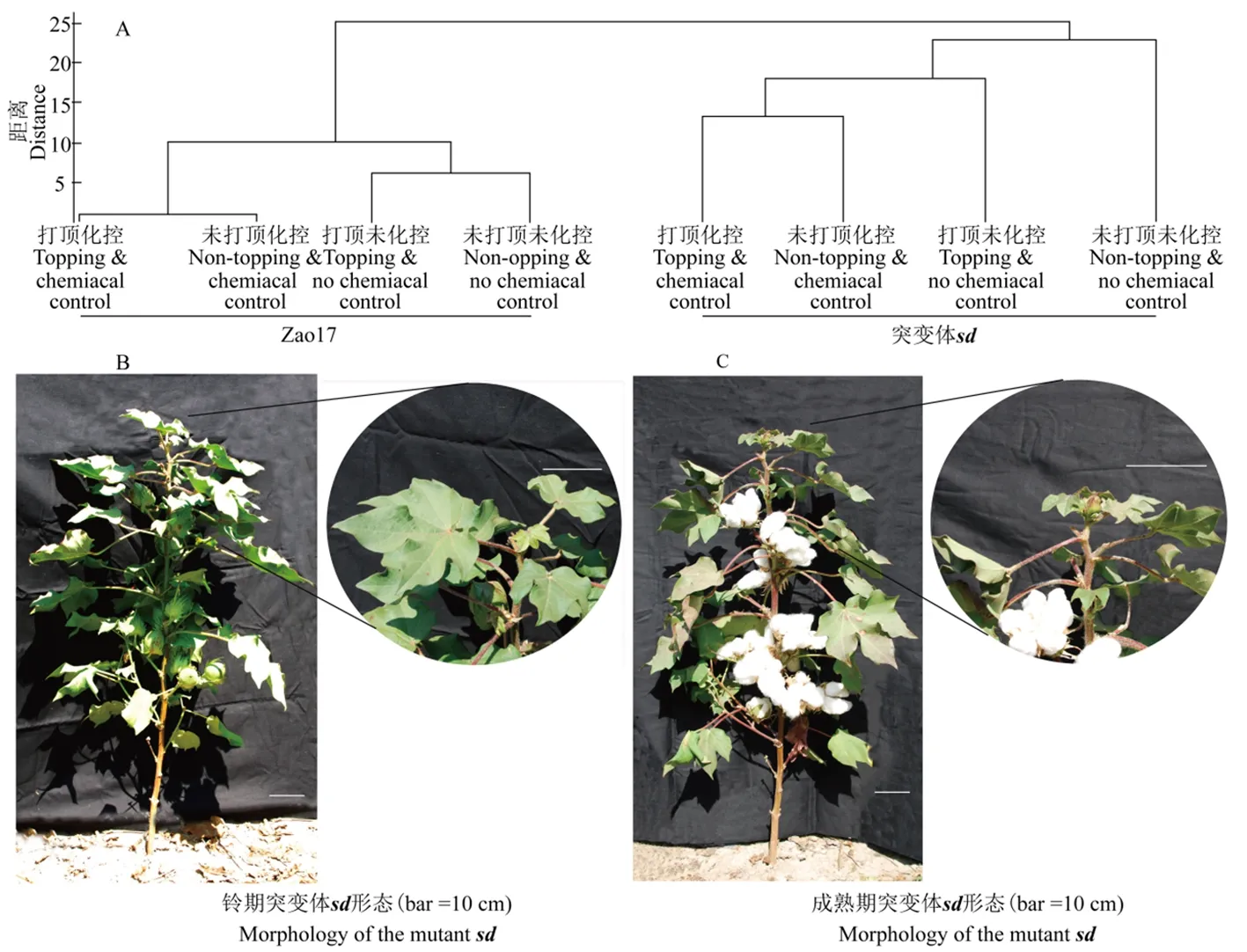

2.3 突变体sd综合性状的系统聚类分析

聚类采用分层聚类过程,聚类方法采用类间“最近邻元素法”,距离测度采用欧氏距离法,对分析的性状进行聚类。结果表明,研究聚类大致分为新陆早17号与突变体sd两个不同类群,而新陆早17号群内又分两群即化控(打顶化控处理和未打顶化控处理)为一群,未化控(打顶未化控处理和未打顶未化控处理)为一群,突变体sd群内又分三群即打顶化控处理和未打顶化控处理为一群、打顶未化控处理为一群、未打顶未化控处理为一群。图6

图6 突变体sd的形态与聚类分析

Fig.6 The morphology and cluster analysis of the mutant sd

3 讨 论

3.1 突变体sd是陆地棉半矮秆免打顶突变体

新疆棉区分布在荒漠绿洲中,干旱少雨,阳光充沛,己形成了具有新疆特色“矮、密、早、膜、滴”植棉模式。棉花具有无限生长习性,在生产中,常利用水肥调节、化学调控和打顶等方法,促使其矮化,塑造株型,提高产量和品质。目前,棉花的打顶主要有化学控制和人工打顶两种方式。大规模应用化学控制的方式尚存在争议,而人工打顶时效性差,效率低,成本高,于是打顶成为棉花生产全程机械化的瓶颈[1, 2]。而且棉株打顶后打破棉株内激素平衡,促进棉株早衰影响棉花纤维品质[9, 10]。而棉花免除打顶,植株仍能够缓慢生长,激素平衡不被人为打破,使得棉铃获得更多的营养物质,对棉花纤维的形成有积极的作用[11]。因此,棉花打顶不能仅仅局限于研究打顶的方式,还应探索新的手段。若从品种遗传机理出发,合理利用棉花免打顶性状,选育出株高适宜株型理想的品种,从根本上取代人工打顶。该文研究的试验材料陆地棉半矮秆突变体是利用N+离子束诱变陆地棉新陆早17号后,在生产实践中定向选育出的陆地棉矮化突变体[12]。突变体最显著的形态表现为正常阔叶,而已经报道的棉花矮化突变体多为皱缩叶,遗传分析表明其矮化性状受一对隐形性状控制,又属于半矮秆性状,命名:半矮秆突变体(semi-dwarf mutant,sd)。试验结果表明,在大田栽培条件下,未打顶化控处理的突变体sd株高后期主茎生长点趋于停止生长,可免除打顶,这是由于突变体sd株高的生长受到自身生理上的抑制,加之在正常化控条件下缩节胺部分药效的抑制,棉株茎尖生长非常缓慢,随着秋季天气转凉,棉主茎尖自然停止生长,表现为打顶的效果。可见,突变体sd是陆地棉半矮秆免打顶突变体。

3.2突变体sd株型特征满足棉花生产全程机械化的形态要求

棉花生产全程机械化技术是一项涉及棉花品种选育、田间栽培、田间管理、化学试剂喷撒、机械采收棉花等多学科的系统工程。近年来,精量播种、膜下滴灌、无人机植保和机械化收获等技术的应用为实现新疆棉花生产全程机械化提供了重要技术支撑,最大程度地减少人工操作和投入,全程机械化是棉花“轻简化”生产的奋斗目标,而棉花免打顶解决了棉花生产全程机械化植棉的瓶颈问题。研究结果表明,在未打顶化控条件下,突变体sd的株高、始果枝高、始果枝始节位、果枝节间平均长度等农艺性状与其化控和打顶处理后的指标差异不显著,株型表现稳定,成熟时突变体sd的株高65 cm左右,茎尖生长点趋于停止生长,表现为免打顶效果,能够免除棉花打顶这一农事活动,实现棉花免打顶。若突变体sd在棉花生产中的推广应用,免打顶彻底代替人工打顶等技术措施,不仅能降低用工成本、提高劳动生产率,而且将推动棉花生产全程机械化的进程。因此,要进一步研究棉花免打顶的作用机理及对棉花农艺性状的影响,在此基础上,加快棉花免打顶新品种的选育。

突变体sd具备机采棉性状。机采棉性状要求果枝始节较高,株型相对紧凑,抗倒性强,植株生长发育稳健,结铃和吐絮比较集中,含絮力适中;纤维品质好,2.5%跨长≥30 mm、比强度≥30.0 cN/tex、马克隆值4.5以下,对脱叶剂敏感,确保脱叶催熟效果好[13]。研究结果表明,在正常化控条件下,第一果枝高≥18 cm,铃位分布集中于中下部,秋桃较少,吐絮集中,籽棉和皮棉产量接近野生型,差异不显著,符合机采棉形态要求。但是,在未打顶化控条件下突变体sd棉纤维品质的上半部平均长度和断裂比强度分别为25.30 cN/tex和26.80 mm,与机采棉纤维品质的要求还有一定差距。因此,下一步工作或研究方向,选择棉纤维品质好尤其是纤维上半部平均长度≥30 mm和断裂比强度≥30 cN/tex以上材料作为亲本,通过杂交或回交方式对突变体sd的纤维品质进行改良,或者分子育种方法对纤维品质进行分子改良,并选择对催熟落叶剂敏感易于脱叶等特点的单株,以适应机采棉的发展趋势。

从植株形态上看,突变体sd开花吐絮集中,霜前花率高,株型较紧凑,敞开度适中,具有较理想的株型结构,突变体sd株型特征符合机采棉形态要求。

3.3 突变体sd的综合性状

棉花产量和品质与多个农艺性状关系密切,在研究中考察不同处理与棉花性状之间的复杂关系时,某一项指标评价未打顶对棉花产量和品质的影响是很难判断的,而聚类分析是对研究对象或者指标的诸多特性进行分类的,是将样品按照品质特性相似程度逐渐聚合在一起相似度最大的优先聚合在一起,最终按照类别的综合性质多个品种聚合,从而完成聚类分析的过程。因此,研究利用SPSS软件对分析的性状进行聚类分析,聚类采用分层聚类过程,聚类方法采用类间“最近邻元素法”,距离测度采用欧氏距离法,得到系统聚类分析的谱系图。结果表明,新陆早17号与突变体sd分别属于两个不同类群,这是由于突变体sd来源于新陆早17号,两品种亲缘关系较近。在同一类群中,经过不同处理后,相同的棉花农艺性状发生一定差异,聚类相似度也较低,新陆早17号群内分为两群即化控(打顶化控处理和未打顶化控处理)为一群,未化控(打顶未化控处理和未打顶未化控处理)为一群,同样的,突变体sd群内又分为打顶化控处理和未打顶化控处理为一群、打顶未化控处理为一群、未打顶未化控处理为一群,均可说明这一点。特别是,突变体sd群内打顶化控处理和未打顶化控处理聚在一起,进一步提示,在化控条件下突变体sd能够实现棉花免打顶。

4 结 论

4.1 在不同处理间,突变体sd的株高、第一个果枝高度、节间长度、铃重、衣分、籽棉产量和皮棉产量差异显著,仅突变体sd的籽指均没有差异。但是,突变体sd的纤维长度、强力和纺织一致性指数均较低,与机采棉纤维品质的要求还有一定差距,需要采用传统育种或分子育种方法对突变体sd的纤维品质进行改良。

4.2 在未打顶化控条件下,突变体sd株型表现稳定,成熟期时平均株高65 cm,后期茎尖生长趋于停止,表现为免打顶效果,能够免除棉花打顶这一农事活动,实现了棉花免打顶。而且突变体sd的吐絮集中,敞开度适中,霜前花率高,株型紧凑,始果枝高18 cm以上,主茎节间长度在5~6 cm,平均结铃5.5个,多分布在中部果枝。突变体sd的这些株型特征符合机采棉形态要求,可作为棉花株型育种重要的种质,为培育株高稳定株型适宜的免打顶机采棉品种提供有效的资源储备。