种植密度对滴灌冬小麦茎秆特性及抗倒伏性能的影响

梁玉超,张永强,石书兵,陈兴武,赛力汗·赛,薛丽华,雷钧杰

(1.新疆农业科学院粮食作物研究所/农业部荒漠绿洲作物生理生态与耕作重点实验室,乌鲁木齐 830091) 2.新疆农业大学农学院,乌鲁木齐 830052;

0 引 言

【研究意义】倒伏一般导致小麦减产20%~30%,严重时甚至达40%,小麦倒伏后,原来正常的群体结构被损坏,叶片原有的空间布局被打乱,导致叶片的光合速率下降。同时,茎秆弯折不仅会阻碍根系对水分的吸收,而且还会影响光合作用产物向籽粒的运输,进而致使产量降低[1-2]。种植密度是影响小麦产量的一个重要栽培措施,密度过低会导致单位面积有效穗数不足,使籽粒产量降低;密度过大,则个体养分、光照等竞争激烈,使茎秆发育差,个体变弱,容易倒伏[3-4]。近二三十年来随着小麦单产提高,倒伏的现象越来越严重,如何利用种植密度调节小麦高产和倒伏的矛盾是实现小麦高产、稳产的关键措施[5]。【前人研究进展】李金才等[6]研究表明,适宜的种植密度有利于构建合理的群体结构,促进产量三要素的协同提高。密度过小虽然能提高单株的抗倒伏能力,会导致有效穗数不足,降低籽粒产量;密度过大,则导致田间通风透光不足,个体变弱,抗倒伏能力降低。刘慧婷等[7]研究表明,低密度处理获得了最低的重心高度和最高的基部节间粗度、充实度和机械强度,茎秆基部第1、2节间的抗倒伏指数最高,有利于提高作物的抗倒伏能力。张向前等[8]研究表明,高种植密度不利于叶片的伸展,通风 透光差,导致群体光合性能和干物质的积累与转运受到影响。郑孟静等[9]研究表明,增加群体密度导致单株鲜重质量降低、重心高度上移、重心高度占株高的比例增加,茎秆细弱、茎秆充实度降低。进而使茎秆弯曲力矩降低、茎秆质量变劣,降低茎秆抗折力。【本研究切入点】前人研究种植密度对小麦茎秆特性及抗倒伏性能的影响多集中在常规灌溉条件下,而对滴灌条件下种植密度对小麦茎秆特性及抗倒伏性能研究鲜见报道。研究新疆滴灌冬小麦抗倒伏性能适宜播种密度。【拟解决的关键问题】研究不同种植密度对滴灌冬小麦茎秆特性及抗倒伏性能的影响,为滴灌冬小麦抗倒伏适宜的播种密度提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材 料

试验于2016~2017年在新疆农业科学院玛纳斯试验站(N44°18′,E86°13′)进行。该区属温带大陆性干旱半干旱气候,年均日照时数2 700~2 800 h,年均气温7.2℃。年均降雨量173.3 mm,蒸发量2 141 mm,极端最高气温39.6℃,极端最低气温-37.4℃,全年无霜期165~172 d。试验地土壤类型为灌溉灰漠土,土壤质地为沙壤土,前茬为大豆,播前0~40 cm土层土壤有机质16.8 g/kg,碱解氮62.3 mg/kg,速效磷14.5mg/kg,速效钾164 mg/kg。

1.2 方 法

1.2.1 试验设计

在大田滴灌条件下,采用随机区组试验设计,设置四个种植密度处理:M1(525×104粒/ hm2),M2(600×104粒/ hm2),M3(675×104粒/ hm2),M4(750×104粒/ hm2),小区面积20 m2(4 m×5 m),隔离带60 cm,重复3次,共12个小区,总面积240 m2。播前整地,在整地前施基肥。耙深8 cm左右。采用合墒播种,于2016年10月10日人工播种,供试品种为新冬18号。施肥:基施氮肥采用尿素折算成纯氮94.5 kg/hm2,磷肥采用重过磷酸钙折算成P2O5172.5 kg/ hm2,钾肥采用硫酸钾折算成K2O 52.5 kg/ hm2。总追施尿素量为纯氮265.5 kg/hm2,其中起身期施纯氮53.1 kg/hm2,拔节期施纯氮106.2 kg/hm2,孕穗期施纯氮53.1 kg/hm2,开花期施纯氮53.1 kg/hm2。追肥结合滴灌进行,在冬小麦开花期、灌浆前期和灌浆中期,结合滴灌每次滴施磷酸二氢钾(98%)22.5 kg/ hm2。全生育期灌水8次,在冬前、起身期、拔节期、孕穗期、抽穗期、开花期、灌浆前期与中期各滴灌1次,滴灌量分别为900、525、1 050、1 315、525、785、525和525 m3/ hm2,用水表计量。

1.2.2 测定指标

株高、节间长度、基部节间茎粗和重心高度的测定:在开花期、乳熟期、蜡熟期随机取20个单茎,测量株高、节间长度、基部节间茎粗和重心高度。

茎秆鲜重:在开花期、乳熟期和蜡熟期选取20株代表性植株,去除根部,清洗后用滤纸去除多余水分,测定其重量(g)。所取样品在 105℃杀青15 min,80℃烘干至恒重,称干重。

茎秆抗折力:于开花期、乳熟期和蜡熟期取20株具有代表性植株,参照王勇等[10-11]的方法测定茎秆抗折力和抗伏指数。茎秆抗折力测定:将茎秆基部第2节间,剥除叶鞘,平行置于YYD-1型茎秆强度测定仪(浙江托普仪器有限公司)凹槽内高50 cm、间隔5 cm的支撑木架,然后匀速下压压力手柄,茎秆折断时屏幕上显示的峰值即为茎秆抗折力(N)的大小。

茎秆抗倒伏指数=茎秆抗折力/茎秆重心高度。

茎秆重心高度占株高比重=重心高度/株高×100%。

茎杆基部节间木质素含量:于开花期、乳熟期和蜡熟期,大田条件下每处理每重复取长势一致的单茎20株,剪取基部第二节间迅速放入液 N 中速冻并保存,取回的样品放入-80℃冰箱进行保存,应用双抗体夹心法测定标本中植物木质素(Lignin)水平。

测产及考种 :成熟期从各小区选取3.6 m2(1.8 m×2 m)样点,单独人工收割,脱粒后风干计产,籽粒含水量为13%。每处理重复3次,同时每小区取1 m 双行样段,用于调查穗数、穗粒数和千粒重。

1.3 数据处理

数据图、表用Exce1 2016进行处理,运用SPSS 19.0版数据处理系统进行统计分析和差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1种植密度对滴灌冬小麦茎秆形态特征影响

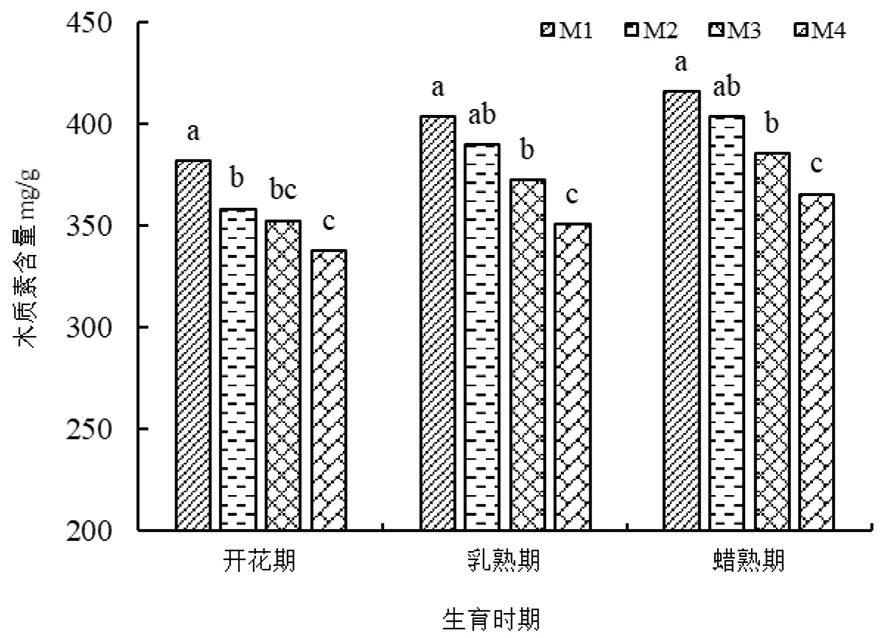

研究表明,冬小麦从开花期至蜡熟期基部节间和株高增长缓慢,重心高度随着生育期的推移逐渐增高,冬小麦株高在开花期、乳熟期、蜡熟期均随着种植密度的增大逐渐增高,在开花期M1处理株高分别较M2、M3和M4处理降低3.04%、6.23%和7.20%,在开花期和乳熟期M1处理与M3、M4处理株高均达到了显著性差异水平(P<0.05),与M2处理差异性均不显著,在蜡熟期M1、M2和M3株高处理间差异不显著,但均与M4处理达到了显著性差异水平(P<0.05)。冬小麦重心高度在开花期、乳熟期和蜡熟期随着种植密度的增大均表现为M1 2.2种植密度对滴灌冬小麦基部节间和重心高度占株高比重影响 重心高度占株高的比值可以反映出小麦茎秆弯曲力矩,重心高度占株高的比例越低越利于小麦植株抗倒伏[37],研究表明,滴灌小麦基部节间长占株高比重在开花期、乳熟期、灌浆期均表现为M2>M1>M3>M4,在乳熟期、蜡熟期M2处理均与M3、M4处理基部节间长/株高达显著性差异,说明种植密度过大会导致小麦茎秆基部节间/株高比例降低,不利于小麦抗倒伏性。滴灌小麦重心高度占株高比重随着生育期的推移逐渐上升,处理间规律不明显且均无显著性差异,M2处理小麦重心高度/株高在开花期和乳熟期均为最低。图1 2.3种植密度对滴灌冬小麦茎秆充实度和茎粗及鲜重的影响 研究表明,滴灌小麦基部节间茎粗在乳熟期达到最大值,在开花期和乳熟期各处理基部节间茎粗均表现为M2>M1>M3>M4,乳熟期M2处理基部节间茎粗分别较M1、M3和M4处理增加1.67%、5.17%和8.61%,其中与M1处理无显著性差异,但与M3和M4处理均达到显著性差异水平(P<0.05),蜡熟期小麦基部节间茎粗处理间均无显著性差异。滴灌小麦茎秆基部节间充实度在乳熟期和蜡熟期随着密度的增大均呈逐渐降低的趋势,在乳熟期M1处理基部节间充实度分别较M2、M3和M4处理增加4.7%、13.27%和14.74%,且均达到显著性差异水平,蜡熟期M1处理基部节间充实度与M2处理无显著性差异,与M3、M4处理均达到显著性差异水平(P<0.05)。滴灌小麦单茎鲜重从开花期随着生育进程的推进表现为先增长后降低,各处理单茎鲜重随着密度的增大呈逐渐降低的趋势。表2 图1 不同种植密度下滴灌冬小麦基部和重心高度占株高比重变化 Fig.1 Effects of different plant densities on the percentage of the center of gravity height account for plant height 2.4种植密度对滴灌冬小麦茎秆物理特性影响 研究表明,滴灌小麦基部节间机械强度随着生育期的推移逐渐降低,在开花期、乳熟期、蜡熟期均随着种植密度的增大呈降低的趋势,乳熟期、蜡熟期 M1处理和其他3个处理基部节间机械强度均达到显著性差异(P<0.05),M2与M4处理间均达到显著性差异水平,结果表明,增大种植密度会导致滴灌小麦基部节间机械强度降低,不利于茎秆抗倒伏能力。滴灌小麦茎秆抗倒伏指数从开花期随着生育进程的推进表现为逐渐降低,各处理随着种植密度的增大茎秆抗倒伏指数呈降低的趋势,M1处理与M3、M4处理均达到显著性差异水平(P<0.05),M2处理与M4处理达到显著性差异水平(P<0.05),表明种植密度对滴灌小麦茎秆抗倒指数有显著调控效应,降低种植密度是提高茎秆抗到指数的有效措施。表3 表3 不同种植密度下滴灌冬小麦茎秆物理特性变化 Table 3 Stem mechanical strength and lodging index of dripping in wheat under different plant densities treatments 处理Treatments开花期 Anthesis stage乳熟期 Mile stage蜡熟期 Dough stage机械强度(N)Mechanical strength抗倒指数Lodging index机械强度(N)Mechanical strength抗到指数Lodging index机械强度(N)Mechanical strength抗倒指数Lodging indexM110.21a0.338a7.65a0.187a6.26a0.153aM210.01a0.337a6.94b0.173b5.84b0.142bM39.16b0.301b6.77b0.167bc5.34c0.131cM47.68c0.276c6.21c0.161c5.21c0.130c 注:不同小写字母分别为处理间差异在0.05水平显著 Note:Values followed by the lowercase letters in the same column mean significantly different among the treatments 0.05 level 2.5种植密度对滴灌冬小麦茎秆木质素含量影响 研究表明,滴灌小麦在开花期至蜡熟期生育进程中,木质素合成积累速率平缓,茎秆基部节间木质素含量均随着密度的增大而降低,在蜡熟期,与M1处理相比,M2、M3和M4处理木质素含量分别降低2.89%、7.22%和12.04%,M1处理与M3、M4处理达到显著性差异水平(P<0.05),M2处理与M4处理达到显著性差异水平。说明不同密度处理对滴灌小麦茎秆基部节间木质素含量具有一定的调控效应,高密度群体不利于茎秆木质素积累。图2 图2 不同种植密度下滴灌冬小麦茎秆木质素含量变化 Fig.2 Effects of different plant densities treatments on the lignin accumulation of the basal second internode in wheat stem 2.6种植密度对滴灌冬小麦产量和田间倒伏状况的影响 研究表明,不同处理滴灌冬小麦有效穗数随着种植密度的增大呈增大的趋势,其中M1处理与M3、M4处理达到显著性差异水平(P<0.05),M4处理与M2处理达到显著性差异水平(P<0.05),M4处理穗数分别较M1、M2和M3处理增加13.75%、9.36%和4.13%。滴灌小麦成穗粒数随着种植密度的增大呈降低的趋势,M1处理穗粒数分别较M2、M3和M4处理增加0.48%、4.01%和8.67%,M4处理与M1、M2处理达到显著性差异水平(P<0.05)。滴灌小麦各处理千粒重表现为:M2>M1>M3>M4,处理间均无显著性差异,M2处理千粒重分别较M1、M3和M4处理增加1.09%、1.27%和3.49%。各处理产量表现为M2>M3>M1>M4,M1、M2、M3处理间无显著性差异,均与M4处理达到显著性差异(P<0.05),M2处理产量分别较M3、M1和M4处理增加1.82%、3.45%和10.77%,地上部分生物重以M3处理17 937.5 kg/ hm2为最高,收获系数以M1处理0.426为最高,M1、M2、M3处理间差异不显著,各处理田间倒伏率表现为M4>M3>M2>M1,最高M4处理田间倒伏率达到61.1%。可见,增大种植密度虽可以增加滴灌小麦有效穗数,同时也会导致穗粒数、千粒重降低,且造成严重倒伏、收获指数降低,严重影响产量。表4 表4 不同种植密度下滴灌冬小麦产量和产量构成以及田间倒伏率变化 Table 4 Effects of different plant densities treatments on the yield and filed lodging occurrence 处理Treatments有效穗数Spike nunber(104/hm2)穗粒数 Grain number(个)千粒重1000-grain weight (g)产量Grain yielld(kg/hm2)地上部分生物重Total biomass(kg/hm2)收获指数Harvest index倒伏率Lodging percentage (%)M151.34a37.19a40.11a7 125.36a16 750.0a0.426a17.5aM253.40ab37.01a40.55a7 371.19a17 333.3a0.419a22.5aM356.08bc35.76ab40.04a7 239.33a17 937.5b0.417a45.0bM458.40c34.22b39.18a6 654.52b17 562.5a0.405b61.1c 注:不同小写字母分别为处理间差异在0.05水平显著 Note:Values followed by the lowercase letters in the same column mean significantly different among the treatments 0.05 level 种植密度作为小麦重要栽培措施之一,其大小可以调节个体与群体结构,适当增加种植密度有利于构建合理的群体结构,促进产量三要素的协同提高,是提高小麦产量的主要途径之一[12-13],然而随着种植密度的增加,小麦个体之间对水、光、土壤养分等资源竞争越来越大,导致茎秆发育不良,茎秆变得纤细而长,茎秆基部节间长度增长,基部节间长所占茎长中比重增大、株高和重心高度上升,基部节间茎粗降低,不利于小麦抗倒伏[14-16]。李金才等[6]结果表明,播种密度大小显著影响茎秆形态特征、小麦株高和茎秆基部节间长度随播种密度的增大而增加。王成雨等[14]研究了种植密度对冬小麦茎秆抗倒性能的影响,结果表明,高密度处理显著增加了冬小麦品种山农15的重心高度、基部节间长度,降低了基部节间直径、厚度。陈晓光等[17]研究表明,密度的增加,基部节间的可溶性总糖含量降低,其中基部节间可溶性总糖含量随密度增加下降速率最大,由于茎秆中可溶性糖含量的下降,减少了茎秆细胞壁成分(纤维素、木质素等)合成,从而导致小麦茎秆的抗折力降低。研究结果表明,种植密度对滴灌冬小麦茎秆形态特征和理化特征均有显著的调控效应,随着种植密度的增大,株高、重心高度及占株高比重、基部节间长及占株高比重均呈逐渐增大的趋势,基部节间茎粗呈减小的趋势,处理间差异显著,茎秆基部节间木质素含量和充实度均随着种植密度的增加而降低,这与前人研究结果基本一致。 4.1 冬小麦株高随着种植密度的增大逐渐增高,在开花期M1处理株高分别较M2、M3和M4处理降低3.04%、6.23%和7.20%,在开花期和乳熟期M1处理与M3、M4处理株高均到达了显著性差异水平(P<0.05),冬小麦重心高度在开花期、乳熟期和蜡熟期随着种植密度的增大均表现为M1 4.2 种植密度为675×104粒/ hm2,滴灌冬小麦籽粒产量最高,茎秆高度适宜,重心高度相对较低,抗倒伏指数相对较高。适宜的种植密度,不仅可降低滴灌冬小麦的倒伏风险,可以协调冬小麦产量构成因素的关系,提高冬小麦产量。

3 讨 论

4 结 论