渗透社会主义核心价值观的语文教学设计

周华

【摘 要】本文以文言文《寡人之于国也》为例,先分析教材及学情,再从教学目标确定、教法和学法、教学过程三个方面进行教学设计,旨在探究培养、习得语文能力的同时实现德育的教化、渗透社会主义核心价值观的教育策略。

【关键词】语文教学 社会主义核心价值观 渗透 《寡人之于国也》 教学设计

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2018)06B-0100-03

对学生进行社会主义核心价值观教育是每个教师的职责,但如果教育方式仅停留于空洞的说教,效果不言而喻。经典文章(课文)的价值是多元的、立体的,语文教师在课堂教学时,可发挥其得天独厚的优势,在培养学生语文能力的同时,适当发掘其价值内涵,通过灵活多变、学生乐于接受的方式,让学生在潜移默化中受到社会主义核心价值观的滋养。

《寡人之于国也》是表现孟子仁政思想的一篇文言散文。“仁者爱人”,这与社会主义核心价值观的追求是一致的。本文以这一教学内容为例,让学生走进文言文,了解和学习中华民族光辉灿烂的历史文化,并就课堂上进行社会主义核心价值观的有效渗透作尝试。

一、教材分析及学情分析

《寡人之于国也》,是高教版中职教材拓展模块第二单元的第三篇文言文。从单元总的教学要求看,本单元的学习内容为优秀的古诗文。拓展模块对于文言文的学习要求,已不仅仅局限于读懂的层面,而是要求在提高直译能力的基础上,掌握赏析古诗文的基本方法,实现审美的过程。从本文的特点看,本文是表现孟子仁政思想的一篇散文,文章气势慑人,雄辩有力,闪耀着思想的光辉。本课的授课对象为计算机应用专业的学生,学生文言文基础较薄弱,对文言文的学习有畏难情绪,不喜欢教师枯燥的讲解和灌输;而且他们生性好动,缺乏沉静涵咏的耐性,喜欢多媒体等直接、感官、趣味性强的现代表达方式。

二、教学目标确定

1.掌握文章重要的关键词句的意思并懂得直译,提高学生的直译水平。(教学重点)

2.在理解字词的基础上,分析文章的内容,体会战国时期诸侯纷争这一背景下孟子的“仁政”思想。(教学难点)

3.在反复诵读的基础上,让学生感受文章语言的气势,体会孟子的论辩艺术。

三、教法和学法

1.情境教学法。针对学生喜欢形象、直接表达的特点,课堂导入环节教师将通过创设战国时期诸侯纷争的情境,采用讲故事的形式,介绍人物及背景。

2.竞赛法。文言字、词、句的落实历来不易,为了降低难度,提高趣味,设置了通过分解竞猜关键词句意思的环节,让学生在竞争、合作、趣味中达到学习、积累文言字词的目的,提高学生的直译能力。

3.啟发提问法。儒家经典名著,语句看似浅显,内涵却艰深,以学生的阅历很难深味其意。所以在引导学生理解孟子的仁政思想和掌握其论辩艺术的时候,教师抓住文章最核心的问题“梁惠王的困惑”展开一系列的追问,关键处给予适当点拨,引导学生理清文章思路,探究内涵,体会孟子的“仁政”思想。

4.诵读法。文章的最后两段,孟子以酣畅的笔墨、整齐的排偶句式,阐述了使民加多的根本措施,感情强烈、气势充沛、耐人寻味。所以在分析内容的基础上,要求学生反复诵读,读出感情、气势、味道来。

四、教学过程

这篇文章共有七段,篇幅较短。总的思路是将教学环节定为三个:第一环节—— 扫清字词障碍;第二环节—— 引导学生进入文章主体部分,体会内涵;第三环节—— 体会孟子的论辩艺术和语言魅力。本课教学需要两个课时,第一课时主要落实第一、第二环节的内容,第二课时主要落实第三环节的内容。

(一)第一环节:研读第一段

1.导入(展示蔡志忠的漫画图片,以讲故事的方式轻松引入并提问):他,叫梁惠王,战国初期魏国国君,在他掌权时,魏国是很强大的;他,叫孟子,是孔子弟子的弟子,被称为“亚圣”,他和孔子很相似,一生都做了相同的事“教书、周游列国”,他极力说服诸侯采纳他的政治主张—— 停止争战,施行仁政,以实现其拯救天下的远大抱负。有一天,他们相遇了,面对当时的文化名人孟子,梁惠王一股脑向他道出了困惑已久的一个问题。那么,梁惠王的困惑是什么?造成他这种困惑的根源是什么?在此基础上播放 1 个大约一分半钟的动漫视频,让学习生寻找答案。

设计说明:通过播放两分多钟动画视频的方式引导学生进入课文,吸引学生,将枯燥、抽象、艰深的文言表达情景化、具象化,引起学生的学习冲动和阅读兴趣。

2.学生初读课文,纠正读音,大致了解文章内容。

3.展示文章每段的关键词句,要求学生在课本上划出这些句子。

第 1 段(第一组)

寡人之于国也 尽心焉耳矣 河内凶 民不加多

第 2-4 段(第二组)

弃甲曳兵而 五十步笑百步 无望民之多于邻国也

第 5 段(第三组)

谷不可胜食也 数罟不入洿池 养生丧死而无憾

第 6 段(第四组)

五十者可以衣帛 颁白者不负戴于道路

第 7 段(第五组)

狗彘食人食而不知检 涂有饿莩而不知发

4.教师采用句子分割竞猜意思的方式进行示范:

“尽心”“尽心焉耳矣”“寡人尽心焉耳矣”“寡人之于国也,尽心焉耳已矣”分别是什么意思?

设计说明:通过句子分割的形式,句子成分由少而多,逐渐添加,让学生懂得翻译的最基本的方法。即对译法(尽心)、删减法(焉耳矣)、移动法(之于国也)、保留法(寡人)等。

5.全班 5 个自然组,每组负责研读一段或一部分内容,借助课文注释、工具书,组内合作探究,在竞猜的基础上落实以上关键词句的意思并由教师当场考核。(时间 10 分钟)

(二)第二环节

1.齐读第一自然段

提问:梁惠王的困惑是什么?造成困惑的根源是什么?

明确:困惑—— 民不加多,出发点—— 称雄。

2.研读的第 2-4 段

提问①:面对梁惠王的提问,孟子是否作直接的回答?孟子是怎样回答的?请学生带着问题自读第 2-4 段。

明确:孟子面对梁惠王的提问,并没有直接否定梁惠王,而是讲了一个“五十步笑百步”的故事。

提问②:他为什么要讲这个故事?用意何在?

明确:委婉否定了梁惠王施小惠却不从根本上解决问题的做法。通过“五十步笑百步”这个比喻,暗示了梁惠王其实就是那个退后五十步的士兵,而其他的君王就是退后一百步的士兵,他们之间的本质都是一样的,都喜欢战争、争霸,所以国民的数量是不可能增多的。

设计说明:这个问题的设计主要是引导学生探究和体会孟子的论辩艺术,这是文章的难点,也是体现孟子论辩艺术的关键处。

3.研读第五段

提问:国民数量怎样才能增多呢?

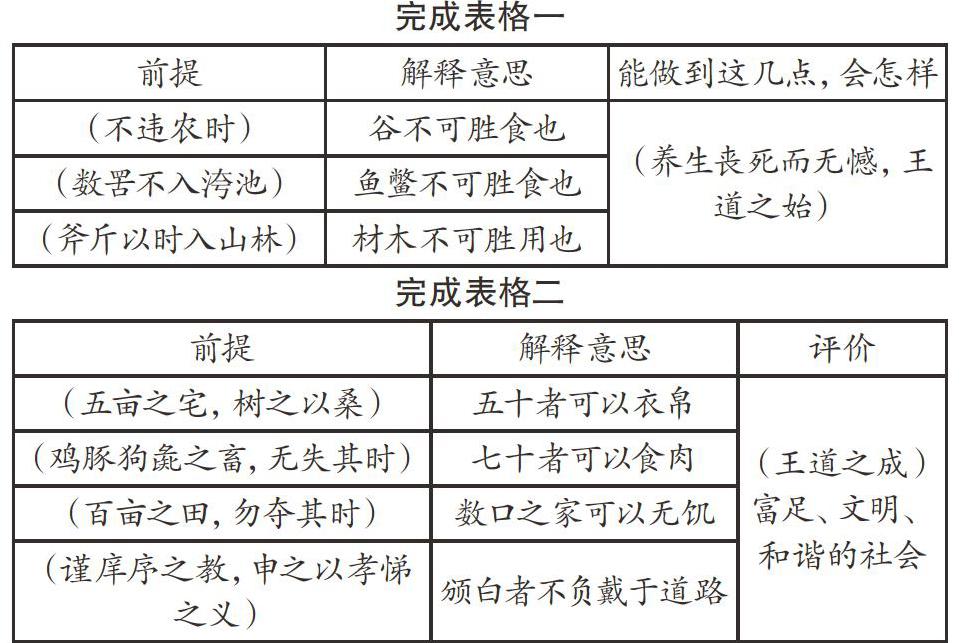

思考:当一个社会能做到“谷不可胜食也、鱼鳖不可胜食也、材木不可胜用也”时,会是一个怎样的社会?国民数量会增多吗?

明確:生存权得到满足,养生丧死无憾,国民数量自然增多。但这是一个理想的、美好的社会了吗?

4.研读第六段

提问:结合上表,你可以描述一下第六段描绘的是一个怎样的社会、百姓过的是一种怎样的生活吗?

明确:百姓有自己的田地、房子、产业,安居乐业(物质);能接受学校教育,老百姓衣食无忧,老年人得到了应有的尊重、照顾、能颐享天年,而不是在在年老的时候仍然为生活而劳碌奔波。(精神)

小结:什么叫“仁政”?在这以前,这对于我们来说也许只是一个抽象的概念,孟子也没有向梁惠王进行抽象的理论灌输,而是通过一系列的排比,将实行仁政后的美好生活图景描绘出来。这让我想起了美国黑人民权运动领袖马丁·路德金在《我有一个梦想》当中有这样一段文字:

我有一个梦:我的四个孩子将有一天生活在一个国度里,在那里,人们不是从他们的肤色,而是从人的品格来评价他们。

我有一个梦想:有一天,亚拉巴马州将变成这样一个地方,那里黑人小男孩、小女孩可以和白人小男孩、小女孩,像兄弟姐妹一样手牵着手并肩而行。

我有一个梦想:有一天,每一个峡谷将升高,每一座山丘和高峰被削低,崎岖粗糙的地方将改成平原,弯弯曲曲的地方变得笔直,上帝的荣耀得以展露,全人类都将举目共度。

思考:作者的梦想是什么?他是如何传达他的梦想的?

明确:作者的梦想是实现黑人与白人的平等。但作者没有直接呼吁平等,而是连用三组排比,热情洋溢地带领大家展望未来,为人们描绘了一个无比理想的平等幸福的未来美好画面。

设计说明:这个内容的延伸出发点有两个,一是适当丰富课堂内容,增长学生见识;二是引导学生体会孟子的论辩艺术及水平。

5.研读最后一段

提问:理想的社会如此美好,那社会现实是怎样的?

明确:“狗彘食人食而不知检”“涂有饿莩而不知发”,贫富分化严重,老百姓食不果腹、衣不蔽体、居无所安。统治者不从自身找原因,而是怪罪于年岁不好、环境不好。

(三)第三环节

1.引导学生反复诵读文章,尤其是第五、第六段,体会孟子语言的气势以及由此表达出的激愤的情感。

2.在教师的点拨下体会其论辩艺术。

总结:这篇文章只是记载了孟子和梁惠王的一次很简单的对话。但我们在轻松的气氛中无不感到磅礴的气势、激越的感情。或运用形象生动的比喻,或运用气势如虹的排比。在语言艺术的世界里,在思想的海洋中,孟子游刃有余地游走于诸侯,给世人留下了宝贵的财富。

作为一名中职教师,笔者在进行教学设计时,第一目标是激发学生的兴趣、降低难度,让学生读懂这篇文言文;第二目标是引导学生体会文章的精髓,一是文章的仁政思想,二是孟子的论辩艺术。孟子的仁政思想是什么?答案的获得不是教师空洞的总结或灌输,而是在对文章内容的理解上加以适当的引导和点拨,是一个水到渠成的过程。

(责编 罗汝君)