从“问学生”到“学生问”

黄国稳

【摘 要】本文从教学流程和教学过程两角度对两个教学片段进行对比研究,发现要从“问学生”到“学生问”的转变,需在平时教学设计中,考虑“问什么”“怎么问”及“谁来问”等问题,以培养学生学会问问题的意识。

【关键词】问学生 学生问 对比研究

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2018)06B-0114-03

数学课程标准指出:“初步学会从数学的角度提出问题、理解问题,并能综合运用所学的知识和技能解决问题,发展应用意识。”可见,在现代数学教学中,培养学生学会问问题日益引起了人们的重视,成为数学教育活动的重要目标和组成部分。然而,如何实现这一目标?如何从“问学生”到“学生问”,在问的主体上发生转变呢?这些成为我们研究的课题。我们认为“问学生”与“学生问”两者之间是有联系的,前者是后者的基础保障,后者是前者的发展结果。因此,在教学当中教师对“问什么”“怎么问”及“谁来问”起到至关重要的作用。我们先来看两个教学片段。

一、两个教学片段

二、两个角度分析

针对同样的教学内容表现出不同的处理方式,下面从宏观和微观两个方面分析各自的教学特点。

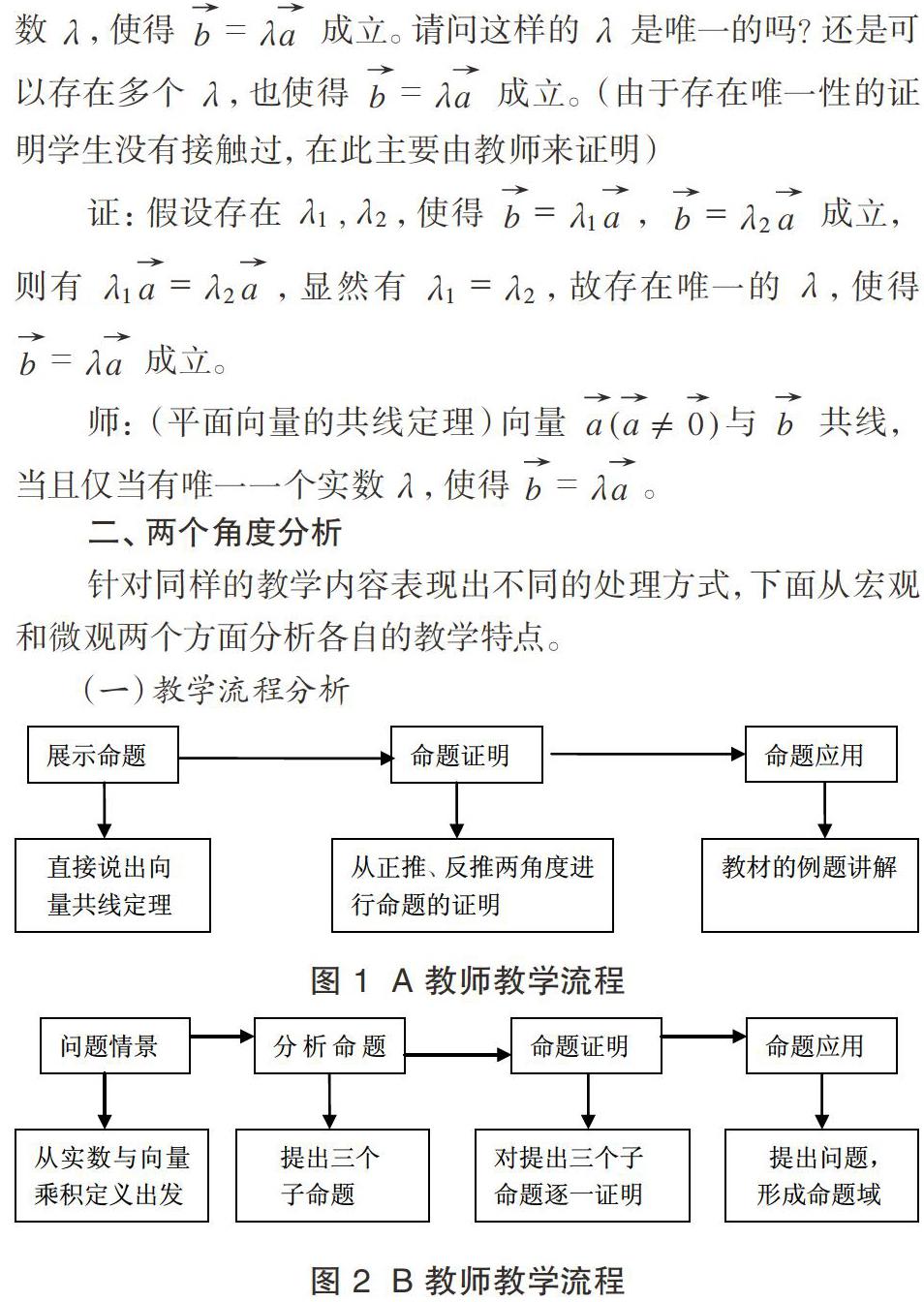

(一)教学流程分析

〖评析〗从教学流程图来看,A 教师和 B 教师分别采用呈现式和发生式的命题教学方式。呈现式命题学习方式的心理过程包括辨认、表征、联想、同化和产生对命题证明的心向。这就要求教师采取一定策略,选取组织材料,引导学生对问题理解的认知策略,尽可能地引导学生,让其有意识地自觉地与旧知识联系,诱导学生有证明的意向。如何组织材料提出问题以便与旧知识联系等是考虑问题的关键。发生式的命题教学方式主要包含知觉、直觉和猜想的心理因素,过程中运用联想、类比、归纳、概括等主要的思维活动。这种方式也会有更多的问题来引导学生发现知识的产生过程,教师 B 的问题链就是比较好的说明。

(二)教学过程分析

1.命题引出比较

A 教师直接抛出命题,而 B 教师基于向量数乘定义中的 与 的方向关系为切入点,提出如何用数学的语言来说明两个向量共线,进而一步步地引出两个向量共线的条件。

2.命题证明比较

A、B 教师对命题的证明从“充分”“必要”两角度去进行,都通过数学证明,进行演绎推理,遵循三段论和关系推理的方法证明,形式上是一样的。可是仔细分析,B 教师在证明命题的过程中,运用一系列的问题,如“反推成立吗?”“若附加上什么条件就可以了?”“你能证明吗?”,等等,在这些问题下,能引导学生:①从多角度去认识问题,考虑问题的完整性;②对共线定理中的条件“ 为非零向量”的发现;③意识到猜想只是一种没有严格推理而含有直觉成分的认识活动,要想说明其正确性,必须通过证明,体会“言之有理”。

3.命题应用比较

A 教师主要对定理的应用,目的是巩固和检测学生对定理的掌握。而 B 教师在命题应用上提出问题来看,其出发点是形成相关的命题域,加深对命题的理解。

通过对两个教学片段的宏观(教学流程)和微观(教学过程)的分析,可以看出,B 教师更趋向于用“问题链”来对教材知识的再现,以问题驱动促进学生的数学思考。通过合理的问题设置,启发学生思维,并用问题来维持学生思维活动,提高学生数学问题意识。而 A 教师更多注重知识讲解,在提出一定数量的问题上存在缺陷。

三、一些思考

在数学课堂教学中,离不开师生之间的对话,而对话的目的是解决问题。因此,提出问题尤为关键。从以上两个片段看出,不同的教师提出问题的数量多少、问题的目的性不同,有些教师课堂提问多一些,有些少一些;有些喜欢倾向于判断性的提问,有些倾向于元认知性的提问。我们认为这些都在无形中影响学生的提出问题的意识。为了提高学生的问题意识,使学生成为提出问题的主体,在平时设计教学时,应该考虑“问什么”“怎么问”及“谁来问”等问题。

(一)对“问什么”的思考

常说“数学学习若现在学得不好,将来学习会很困难的”,这说明数学知识具有联系性、系统性的特点。因此,我们在教学时对于“问什么”:可以考虑本节课知识和所学知识有何联系,从知识之间的横向、纵向联系提出问题,比如学习等比数列时,要学会和等差数列进行类比提出问题;也可以从知识中隐含的一些数学思想方法提出问题,比如学对数函数时要联系指数函数,提出研究数学问题的一些方法方面的问题;也可以在解决问题时提出问题,比如对题目中的条件、结论等进行更改,提出更多的数学问题等。

(二)对“怎么问”的思考

有了问题的方向,如何组织问题是关键。教学时提出的问题不仅仅是诊断性的问题,而且要考虑如何提出问题才能促进学生的数学思维。用“问题链”或“问题串”来教学是解决这一问题的方法之一。提出的问题有两种方式:发散性和收敛性。所谓的发散性是指问题的指向是多方向思维,需要多角度、深层次思考。比如在教学三角函数定义时,为了让学生发现函数间的关系,可问“大家发现什么没有?”“看看它们之间有何关系?”等等。所谓的收敛性是指问的问题范围上从远及近,问题从比较模糊到清晰,以逐渐紧扣主题。比如在函数单调性学习中,我们可以这样设置问题:观察一次和二次图象说说它们有什么特点?你是怎么观察的?如何用数学的语言来描述所谓的 y 随 x 的增大而增大呢?如何用数学语言符号来表述函数的单调性呢?等等。

(三)对“谁来问”的思考

在前两个思考的基础上,现在我们考虑“谁来问”的问题,为什么要考虑这个问题,因为在数学教学中,有种怪现象:懂的人(教师)问多,不懂的人(学生)问少,甚至不问。这可能的原因有二:一是教师在教学设计中仅考虑教学的完整性,担心学生问问题会打乱原有的教学计划,以致课堂上仅关注自身提出问题,久而久之,结果不言而喻;二是学生没有养成问问题意识,或只是有问题的模糊状态,而不知如何组织语言提出问题。从本文的引言可以看到,这里的“谁来问”中的“谁”应该倾向于学生。因此,在平时教学时,要考虑如何将问题转化为学生自己的问题,注重学生问题的养成,让学生养成“爱问”“会问”“多問”的习惯。

【参考文献】

[1]潘海燕,何 晶.教师怎样进行反思与案例和论文[M].北京:中国轻工业出版社,2007

[2]宋晓平,王建华.数学课堂学习动力与“教学用问题”研究[J].数学教育报,2006(3)

[3]刘元宗.数学问题解决及其教学[J].课程·教材·教法,2004,24(2)

[4]任红艳,李广洲.理科“问题解决”教学的反思[J].课程·教材·教法,2003(12)

[5]陈珠妹.培养学生问题意识的几种有效策略[J].教师,2015(27)

[6]蓝松锋.依托实践 诱导发问——在《统计》教学实践中培养学生问题意识的研究[J].中小学教学研究,2015(10)

(责编 卢建龙)