框架效应、决策角色对创业决策的影响

段彩彬

[摘要]目的:考察框架效应、决策角色对创业决策的影响。方法:以378名大四学生为被试,采用2(框架效应:正、负)×2(决策角色:自我、他人)的被试间设计,进行实验研究。结果:(1)自我决策时,负性框架下比正性框架下更倾向冒险创业(t =-3.055,P<0.01);(2)他人决策时,正、负性框架下均倾向冒险创业(t =-1.216,P =0.225)。结论:框架效应对创业决策的影响受到自我决策、他人决策的影响。

[关键词]框架效应;决策角色;创业决策

[中图分类号]B849 [文献标志码]A

一、问题的提出

创业决策是一种在未知条件下进行并有一定风险的决策行为。创业决策存在以下三个方面的特点:一是不确定性,即产品、市场、竞争对手等诸多的不明确。创业的不确定性直接导致创业者对事情难以抉择,无法按照既定理论去决策。二是无借鉴性,即已有的企业管理者可根据当今政策、企业现有的规章制度或惯例等进行决策,而创业者没有组织可以参考,决策难度相对较大。三是资源相对匮乏性,即创业者难以全面、系统的掌握与创业相关的信息进而帮助自己正确的决策。由此可见,创业决策有其独特的情景性、特殊性。因此,深入研究创业决策的影响因素、作用机制、决策过程和方式显得尤为必要。

以往研究主要集中在创业机会的识别、利用以及进一步开发上,却较少关注创业者本人在创业过程中所起的作用。[1]创业者决策是创业环节中最为重要的行为,倘若创业相关研究一直关注创业者所在的环境、关系网等对创业过程、创业决策的影响,而不去关注创业者在特定环境、特定条件下如何思维、如何认知、如何做出决策,那么研究结果很难与现实匹配。Moroz 对创业研究进行梳理,其指出创业研究目前急需识别创业过程中的关键要素及作用,尤其是创业者的作用。[2]

相关研究主要从创业者自身出发,探讨认知因素对决策的影响机制。首先,研究关注自我认知系统对创业决策的影响,自我效能感指个体对自己能否顺利完成任务的自信,是对自身所具备能力的自我评估。经引入创业领域后,其被定义为创业自我效能感,即个体能否实现所需要的创业角色,完成各项创业任务。李蕊通过实证研究发现,创业自我效能感在创业风险感知对创业决策影响中起调节作用。[3]陈超荣以农民为被试,进一步验证了创业自我效能感对创业决策的影响机制,并阐述了创业意向在两者间所起的部分中介作用以及创业政策环境所起的调节作用。[4]其次,研究关注风险倾向对行为决策的影响。Palich发现风险倾向并非创业者决策的影响因素[4],王玉坤则发现有风险偏好的人更加愿意创业。[6]最后,研究关注认知偏差对决策的影响。Baron RA提出在信息超载、信息不确定、时间压力大、情绪不佳等条件下,极易造成创业者产生反现实想法、悔恨、自我满意化等认知偏差,进而使自己创业中决策时产生高估自我效能、高估预期、风险感知降低的现象。[7]陈婷婷则发现,社会网络因素中网络规模、强度、结构等维度可影响认知偏差,进而影响创业风险识别、创业决策。[8]

“框架效应”作为认知偏差的一种,指同样的内容,通过不同的表达方式,有可能会导致决策的反转,出现“横看成岭侧成峰”的现象。[9]近40年来,“框架效应”已得到学者们的普遍关注。有学者提出,人们决策取决于对信息的认知与评估两个阶段。面对“沙漠中半杯水”问题,不同的人就有不同的认知。“框架效应”研究先后经历了三个方面的变化:一是类型分析从单一化到多元化。Wang在传统框架效应基础上,提出了“自我框架”“正负性框架”等。[10]杜秀芳等则提出了“风险选择框架”效应、“属性框架”效应、“目标框架”效应。[11]二是理论解释从前景理论到认知理论。前景理论指在对“获得”评定时,感受到的价值感比实际获得的更高,反之,在对“损失”评定时一样。因“损失”感受到的伤心感要比“获得”感受的愉快感大很多,所以在正面、积极的框架下,个体倾向于保守、风险回避;在负面、消极的框架下,个体倾向于冒险。认知理论则主要指模糊痕迹理论,即记忆表征或痕迹是一个由详细到模糊的连续体,由于模糊痕迹需较少注意力,故更易被个体采纳运用,进而影响到决策,侧面说明人们的“认知惰性”。三是实证研究从验证框架效应存在到关注框架效应的影响因素。有学者指出框架效应的产生受材料因素、个体因素等影响。[11]当面临的任务领域(如消费决策、生命救助)不同、当涉及的被试数量不同等,均对框架效应产生影响,然而,其对创业决策领域影响是否存在呢?鲜有学者对此探讨。

在风险决策的研究中,有学者发现决策者角色不同(为自己决策和为他人决策),决策行为不同。已有研究表明,为自己决策时更看重事物属性的次要特征、事情的可行性、产品的特质等;相反,为他人决策时更看重事物属性的主要特征、事情的意义性、产品的价格等。[12]Trope 等人从心理距离进行解释,自我决策时心理距离近,人们常常关注事情细节;而为他人决策时心理距离远,人们常常关注事情大致目标、意义。[13]周冰探讨了在时间距离、空间距离、社会距离相对较远时,被试更有利于进行创业机会的识别。[14]在金钱风险决策领域,同样存在自我、他人决策偏差。Hseeand 实验结果表明,相比于美国人,中国人冒险偏好更高,但美国人和中国人却均认为对方更加喜欢冒险。此符合“原型假设”理论,即人们替对方做决策时,常常会以对方所在群体为依据进行判断。Hseeand 进一步将他人决策分为“清晰他人”“模糊他人”,且只有当替“模糊他人”决策时才会出现自我、他人差异。那么,不同决策角色是否对创业决策有影响呢?决策角色和框架效应联合作用对创业决策有何影响呢?因此,研究提出以下假設:

H1:框架效应对创业决策有一定影响。

H2:决策角色对创业决策有一定影响。

H3:框架效应、决策角色联合作用对创业决策有影响,且存在一定的交互作用。

二、研究方法

(一)研究被试

选取辽宁省四所大学本科学生390人,均自愿参加实验且无创业经验。具体被试筛选、安排见“(四)实验程序”。

(二)研究工具

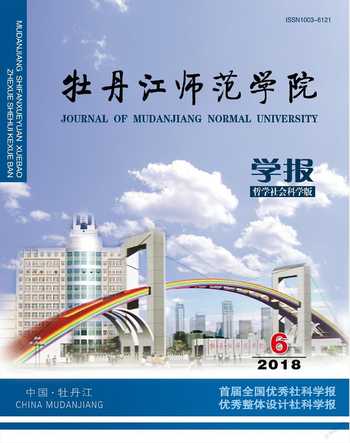

1.“我中包含多少他”量表

由Aron等人编制[15],量表中两个圆圈的重叠程度反映了自我与他人心理距离的远近,具体见图1。①表示两人心理距离很远,得1分;⑦表示两人心理距离很近,得7分,分值越高,代表心理距离越近。

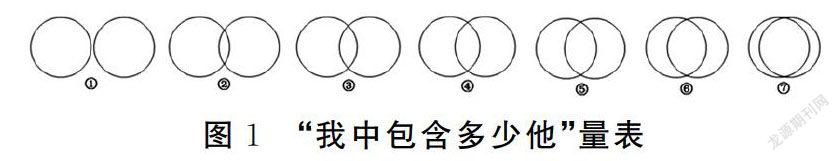

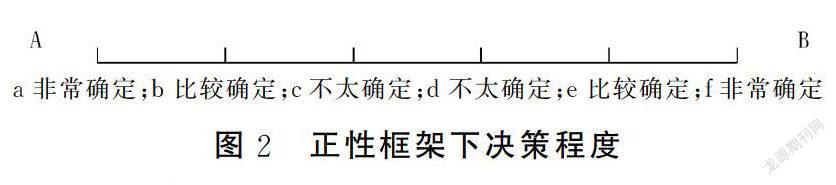

2.框架描述

采用了与Kahneman近乎相同的问卷形式。[9]但有两处调整:一是,将“亚洲疾病问题”修改成符合实验的“创业决策问题”;二是,问题回答不单单是二择一的选择保守方案或冒险方案,还需要对选择的可能性进行评估,以便获得连续型数据,具体见图2、图3。a、f分别表示对保守、冒险的选择非常确定;b、e分別表示对保守、冒险的选择比较确定;c、d分别表示对保守、冒险的选择不太确定。具体描述如下:

正性框架:

如果马上就要大学毕业了,关于工作,假如只有以下两种方案可供选择:

方案A:选择就业,有一份普通工作,满足基本生活保障。

方案B:选择创业,有1/3可能性,创业成功,获得丰厚利润;

有2/3可能性,创业没有成功,没有获得丰厚利润。

如果你是决策者(如果你要替T同学做决策),你会采用哪一套方案?(A/B)

你对你的决策(你对替T同学做的决策),有多大的确定程度?

a 非常确定;b 比较确定;c不太确定;d 不太确定;e 比较确定;f非常确定

负性框架:

如果马上就要大学毕业了,关于工作,假如只有以下两种方案可供选择:

方案A:选择就业,有一份较差工作,不能大富大贵。

方案B:选择创业,有1/3可能性,不会创业失败,不会一无所有;

有2/3可能性,创业失败,一无所有。

如果你是决策者(如果你要替T同学做决策),你会采用哪一套方案?(A/B)

你对你的决策(你对替T同学做的决策),有多大的确定程度?

a 非常确定;b 比较确定;c 不太确定;d 不太确定;e 比较确定;f非常确定

(三)实验设计

实验采用2(框架效应:正、负)×2(决策角色:自我、他人)的被试间设计,因变量是自己或他人对决策的确定程度。

(四)实验程序

1.甄选被试

采用“我中包含多少他”量表,测试被试在为同学T做决策时,被试和同学T间的心理距离。依据得分,删除分值在4分以上的被试,即保留和T心理距离较远的被试。最终,有效被试378人,其中男生138人,占36.5%;女生240人,占63.5%

2.安排被试

为排除性别因素的干扰,按照已有性别比例随机分配被试。分别去完成正、负性框架下的自我决策或他人创业决策测验。具体人数见表1:

3.完成测验

统一发放问卷,被试根据自身情况,完成该框架下自我、他人创业决策。

(五)数据处理

运用SPSS 16.0软件对数据进行统计分析。

三、研究结果

(一)框架效应、决策角色对创业决策的影响

对创业决策进行描述性统计分析,结果见表2。

以创业决策为因变量,进行2×2的方差分析(见表3)。结果表明,框架效应主效应显著(F=10.170,P<0.01),相比于正性框架,负性框架下,被试更倾向于选择创业;决策角色主效应不显著(F=2.177,P=0.147);框架效应和决策角色的交互作用轻微显著(F=3118,P=0.078)。

(二)交互作用分析

框架效应和决策角色的交互作用分析,从决策角色看,分别固定决策角色的不同水平,进行框架效应的简单效应检验,具体见表4。结果表明,在自我决策上,负性框架下被试相比于正性框架下更倾向于冒险,即倾向于选择创业 (t=-3.055,P=0.003);在他人决策上,正性框架和负性框架下被试没有显著差异,二者均倾向于选择创业(t=-1.216,P=0.225)。为更清晰显示交互作用,建立图4如下。

四、讨论

(一)自我决策背景下,正、负性框架对创业决策影响

研究结果发现,自我决策时,正性框架下被试倾向保守就业,而负性框架下倾向冒险创业,这与部分学者研究一致。[16]我们用情绪理论进行解释,即框架效应是情绪反应不同所造成的。在正性框架下,被试会产生正性情绪,人们倾向保持这种状态。面对选择时,A方案能确定的产生良好结果,进而产生正性情绪;而B方案却存在风险,有可能会产生良好结果,产生正性情绪,但也有可能产生负性情绪。为避免风险,在正性框架下,被试倾向选择保守就业,在负性框架下,被试被诱发负性情绪,更希望改变这种不良情绪状态,面对B方案时,虽然风险很高,但却能极大的改变其不良情绪。所以,负性框架下,被试倾向选择冒险创业。

我们也可以用情境理论进行解释。[9]决策者决策时依据参照点而非绝对值。价值函数曲线程S型,在参照点上方的获益区曲线为凹型,在参照点下方的损失区曲线为凸型,并且损失区曲线更加陡峭。因此,在获益区人们倾向于保守;在损失区人们倾向于冒险。本实验中,在正性框架下,采用参照点是2/3没有创业成功,因此“有工作”是一种收益,被试倾向于保守就业;在负性框架下,采用参照点是“有工作”,因此“创业失败”是一种损失,被试倾向于冒险创业。

我们还可以用模糊痕迹理论解释。人们普遍存在“认知惰性”,在记忆、选择加工时有模糊加工倾向,喜欢对信息进行简化进而做出判断。针对此次试验,在正性框架下,A选项简化为有工作,B选项简化为有工作或没工作,很明显,A项优于B项;在负性框架下,A选项简化为较差工作,B选项简化为没有工作或有很好工作,很明显,B项优于A项。

此外,还有很多理论、观点(概率心理模型、积极消极不对称理论)可对此进行解释。那么,哪个理论最合适,估计与决策任务、决策背景、社会线索等有关,仍需进一步探讨。作者倾向于模糊痕迹理论,因为此理论更符合我们“认知行为懒惰”的本性,而其它理论解释多为“事后诸葛亮”性质,不太符合实际。

(二)他人决策背景下,正、负性框架对创业决策影响

研究结果发现,他人决策时,框架效应不存在,即正、负性框架下均倾向冒险创业。他人决策与自我决策呈现出明显不同的决策结果。王玉坤也得到了类似的结果[6],证明了解释水平理论的合理性。[17]人们在决策前,先要对决策问题进行认知,而人们在自我决策、他人决策两种情况下认知方式是不同的,分为高解释水平和低解释水平两种认知。这些认知方式的选用,和决策者的个体因素、情景因素有关。其中心理距离是最重要的情景因素,包括時间距离、空间距离、社会距离、概率等4个方面。通过“我中包含多少他”量表测验可知,在他人决策时心理距离较远,自我决策时心理距离较近。因此,在他人决策时,个体倾向采用高解释水平的认知方式,即认知事物时更倾向考虑抽象、核心问题,把握主要特征;在自我决策时,个体倾向采用低解释水平的认知方式,即认知事物时更倾向考虑具体、细节问题,把握次要特征。简而言之,他人决策时,更关注事物本质、事物价值,更倾向冒险创业;自我决策时更关注可行性、实施起来的困难性,更倾向保守就业。

五、结论

正、负性框架和决策角色存在交互作用:自我决策时,正性框架下倾向保守就业,而负性框架下倾向冒险创业;他人决策时,正、负性框架下均倾向冒险创业。

[参考文献]

[1]杨俊.创业决策研究进展探析与未来研究展望[J].外国经济与管理,2014(1):2-11.

[2]Moroz PW, Hindle K.Entrepreneurshin as a Process: Toward Harmonizing Multiple Perspective[J].Ehtrepreneurship Theory and Practice,2012(4):781-818.

[3]李蕊.基于创业自我效能感的风险感知对创业决策的影响[D].成都:西南交通大学,2009.

[4]陈超容.农民创业自我效能感对其创业决策的影响机制研究[D].桂林:广西师范大学,2014.

[5]Palich LE, Bagby DR. Using cognitive theory to explain entrepreneurial risk-taking: Challenging conventional wisdom[J].Social Science Electronic Publishing,1995(6):425-438.

[6]王玉坤,杜秀莲,杜秀芳.决策角色和成就动机对大学生创业决策的影响[J].中国特殊教育,2015(10):76-80.

[7]Baron RA. Cognitive mechanisms in entrepreneurship: Why and when entrepreneurs think differently than other people[J].Journal of Business Venturing,1998(4):275-294.

[8]陈婷婷.社会网络、创业者认知偏差对创业风险识别的影响研究[D].杭州:浙江理工大学,2014.

[9]Tversky T, Kahneman D.The framing of decisions and the psychology of choice[J].Science,1981(4481):453-458.

[10]Wang XT. Self-framing of risky choice[J].Journal of Behabioral Decision Making,2004(1):1-16.

[11]杜秀芳,王颖霞,赵树强.框架效应研究30年的变迁[J].济南大学学报:社会科学版,2010(3):71-74+92.

[12]Liviatan I, Trope Y, Liberman N. Interpersonal Similarity as a Social Distance Dimension: Implications for Perception of OthersActions'[J].Journal of Experimental Social Psychology,2008(5):1256–1269.

[13]Ledgerwood A ,Trope Y,Liberman N.Chapter 6 -Flexibility and consistency in evaluative responding: The function of construal level[J].Advances in Experimental Social Psychology,2014(10):257-295.

[14]周冰.心理距离对创业机会识别的影响[D].苏州:苏州大学,2014.

[15]Aron A,Aron EN,Smollan D.Inclusion of other in the self scale and the structure of interpersonal closeness[J].Journal of Personality & Social Psychology,1992(4):596-612.

[16]陈世平,张艳,王晓庄.内隐自尊和风险偏好对大学生职业决策的影响[J].心理科学,2012(1):180-185.

[17]Trope Y, Liberman N. Construal-level theory of psychological distance[J].Psychological Review,2010(2):440-463.

[18]易顯飞,苏东扬.习近平科技创新观探析[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2017(3):1-4.

[19]骆飞莉,郑雪艳,张艳红.大学生成就目标定向与职业决策困难的关系研究[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2017(3):140-144.

[20]王立国.以人为本,变“堵”为“导”——基层大学生思想政治工作改革的实践与思考[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2007(6):136-137.

The Effects of Framing Effects and the Role of Decision-Making on Entrepreneurial Decision-Making

DUAN Cai-bin

(Student affairs office,Shenyang Agricultural University,Shenyang,Liaoning,110866,China)

Abstract:Objective: To study the effects of framing effects and the role of decision-making on entrepreneurial decision-making. Methods: With 378 senior students as subjects, using 2 (framing effect: positive and negative) × 2 (decision-making role: self, others) of between subject design to begin the experiment research. Results: (1)In self-decision, the negative frame is more adventurous than under the positive frame(t=-3.055,P<0.01);(2)In other people's decision-making, positive-negative frame tend to risk entrepreneurship(t=-1.216,P=0.225). Conclusion: The impact of framing effects on entrepreneurial decision-making is influenced by self-decision and other people's decision-making.

Keywords:framing effects; the role of decision-making; entrepreneurial decision-making