朱自清与连云港

刘成文

素有“东海名郡”之誉的连云港市古城海州,是朱自清的诞生地。其祖父和父亲在此生活了十几年。从牙牙学语到初识句读,他从这里走出了人生的第一步。后来朱自清跟随父辈离开了海州。

祖上做官来连云港

朱自清原籍浙江绍兴,祖上一直在外做官。朱家本姓余,朱自清的高祖余月笙在扬州做官时因为酒醉不慎坠楼身亡,儿子余子擎由同乡朱氏收养,所以承继朱氏,改姓朱。后朱子擎娶了连云港市灌南县花园庄乔氏为妻,朱子擎从扬州搬到了苏北居住,他的儿子起名叫朱则余,“姓朱其实是姓余”的意思,他就是朱自清的祖父。

当时的海州辖东海、赣榆、沭阳、灌云、灌南,包括涟水一带,属直隶州。朱则余很早就离开家乡,来到海州衙门谋生。他性格坚强,为人谨慎,经过刻苦努力,掌握了丰富的从政经验,特别是在断案方面。光绪年间,他出任海州承审官,负责这一地区案件的审理工作。朱则余在海州任承审官10多年,由于学识丰富、处世能力练达,赢得了海州父老乡亲的称赞和拥戴,至今不少老海州人对朱家生活的情景,都还有印象。新浦区临洪村的卞光成老人说:“当年,我爷爷进城做生意的时候,经常看到朱自清的祖父,他非常有学问,老百姓都说他是皇帝的老师呢。”

朱家在海州时居住在西门口,紧靠城门。城南边有一座风光秀丽的锦屏山,清清的涧水匯成小河流过朱家门前。上世纪初,这里商铺林立,非常热闹。朱自清的旧居临水面街,是青砖筑就的两层小楼,后面还有一个小院子,种植着一棵枝叶茂盛的海棠。小楼面积不大,但保存完好。楼层之间用木质的地板隔开,墙上开有一米见方的小窗户,透过窗户就可以看到繁闹的街市和来来往往的行人。如今,这里仍然住着几户人家,门前的青石板早已被踩得坑坑洼洼。从这里到陇海铁路的海州火车站很近,夜深人静的时候,就可以听到隆隆的火车蒸汽机声和汽笛声。

差点成了连云港人的女婿

朱自清在《我是扬州人》一文中回忆道:“我家是从先祖才到江苏东海做小官。东海就是海州,现在是陇海路的终点。我就生在海州。四岁的时候先父又到邵伯镇做小官,将我们接到那里。海州的情形我全不记得了,只对海州话还有亲热感,因为父亲的扬州话里夹着不少海州口音。”

朱自清的父亲名鸿钧,字小坡,他就是著名散文《背影》中那位令人尊敬的父亲。他在海州生活了很多年,与海州的关系最为密切。1898年11月22日,海州府承审官朱则余的宅邸里,红烛高照,香烟缭绕,一片喜气洋洋,朱自清出生了。

朱自清原有两个哥哥,分别叫大贵和小贵,不幸相继夭亡,因此他的出生给全家带来了无比的欢愉,他倍受宠爱。父亲朱鸿钧对儿子寄予很大的期望,苏轼有诗云“腹有诗书气自华”,于是他为儿子取名“自华”,又取“春华秋实”之意给他起了个号叫“实秋”,希望儿子长大后能诗书传家,学有所成。家里人迷信,怕他不易长大,还特地替他耳朵穿孔,戴上钟形金耳环。后来朱自清考入北京大学以后,为了勉励自己不随流俗,改名“自清”。

朱自清没有辜负父亲的期望,自幼稳重安静,聪明好学。海州美丽的山水如雨露般滋润他的心灵,哺育他的感情,丰富他的想象力,使他的情怀充溢着诗情和画意。20世纪初的海州城,拥有坚固壮观的城墙,四座古老的城门都有瓮城,城门上的谯楼四檐高挑,巍然屹立。道路都是大块的青石板铺就,车行石上,辘辘有声。每逢正月十五,这里都要举办盛大的“闹元宵”,家家户户门前悬挂着灯笼,大街上的灯会更是五彩缤纷,争奇斗艳。长辈们带着朱自清随着狂欢的人群游览。1901年,朱自清四岁的时候,父亲朱鸿钧在高邮县邵伯镇当了一名小官——典史,就把儿子接到了任所,从此朱自清离开了海州。朱自清没有再回到他出生的地方,但他对海州的感情是很深的,父亲的扬州话里夹杂的海州口音让他感到亲切,家人与海州人的来往也是他童年时最深刻的记忆。在《择偶记》一文中,他说:

“当时觉得那叫做‘花园庄的乡下实在是最有趣的地方了。因此听说媳妇就定在那里,倒也仿佛理所当然,毫无意见。每年那边田上有人来,蓝布短打扮,衔着旱烟管,带好些大麦粉,白薯干之类。他们偶然也和家里人提到那位小姐,大概比我大四岁,个儿高,小脚;但是那时我热心的其实还是那些大麦粉和白薯干儿。”

花园庄就是连云港市灌南县的花园乡。今天的花园庄附近还有一条水沟被称为海州圩。朱自清12岁的时候,花园庄他的长辈为他看好的这位小姐不幸得痨病去世了,要不然,朱自清就成为连云港人的女婿了。朱自清的家人对海州也非常有感情。他的弟弟、上海交通大学校长朱物华曾代表家人回到海州,指着西门那座历经沧桑的两层小楼,感慨地说:“就是这里,就是这里了。”

2005年夏天,朱自清的孙子朱小涛怀着深情,专程来到海州寻找祖先生活的遗迹,他在祖先们曾经居住过的老房子面前,看了又看,久久不愿离去。许多居民见了,都纷纷围拢来热忱地介绍当年的情况,朱小涛听了,异常激动。

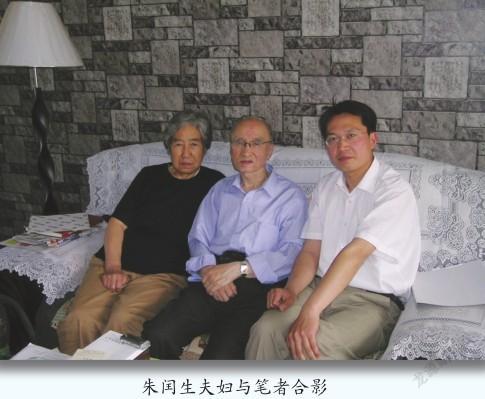

朱自清共生育有子女九人,在其言传身教下,个个德才兼备,特别是在待人接物上都具有父亲的遗风。笔者曾有幸见到了朱自清的二儿子,《荷塘月色》中的闰儿——当时已经81岁的朱闰生老人及他的家人。在他儿子朱小涛宽敞明亮的客厅里,朱闰生老人侃侃而谈。他思维清晰,记忆力惊人,儒雅、亲和,让人如沐春风。他非常详细地介绍着自己的父辈、自己的兄弟姐妹的事迹,特别是对自己的父亲朱自清和长兄朱迈先的怀念之情更为深切。临行前,他握着笔者的手说:“向海州父老乡亲问好。”并表示有机会一定要到海州看看。

1993年2月,连云港邀请国内外著名专家学者在海州隆重举办朱自清作品研讨暨纪念活动。