由盛而衰的明朝火器技术

马晓荣

中国在唐朝末年最先发明了火药,宋朝最早制造出管形射击武器,直至14世纪末期即明朝建立之初在火器方面还居于世界先进水平。元代贬斥知识分子和摧残文化之后,明初文化界多少有些复兴气象,却又受到朱元璋、朱棣所建立的绝对君权和落后的单一农业结构的思维压制,僵化的理学禁锢着思想,科技创新只限于少数工匠之中,冶金等众多技艺水平及其产量还不如宋代。此时的西方却在文艺复兴后出现了科学发展,并兴起了有资本主义性质的工场手工业,火器水平也超过中国。15世纪可谓东西方文明发展的一个转折点。1492年哥伦布远航美洲,接着葡萄牙人填补了明朝郑和远航后主动放弃的海洋空间,就此开始了西方对东方的征服。

明朝前期武器曾一度处于鼎盛时期

明代前期是火器发展的鼎盛时期,无论是各类火器的制造,还是使用火器的战术,都处于世界领先水平,在战争史上拥有一席之地。

中国火器技术在亚洲各地广泛传播,朝鲜半岛是深受影响的一个地区。早在13 世纪,蒙古军队就携带着火器进入朝鲜半岛作战,而元朝建立后,元军又以朝鲜半岛为跳板渡海进攻日本,因此,朝鲜人在多年的耳濡目染之下,对火器有了初步的了解。到了元明易代时,由于中国沿海地区不断受到倭寇的骚扰,明太祖朱元璋在国际上采取了广交盟友共同对敌之策,下令将一批火器运送到朝鲜半岛,支援那里的抗倭战争,同时,还向朝鲜人提供硝、硫磺,鼓励其自制火药。当时, 朝鲜半岛的高丽王朝在来自中国江南地区的火药工匠的指导之下,较快地掌握了火药制造技术。此后,即使李朝取代了高丽王朝,火器的发展也没有停滞下来,他们生产的铳炮与明朝的产品相似,并组建了使用火器的专业部队以及创建了新的战术。例如《李朝实录》记载1434 年(明宣德九年,李朝世宗十六年)围剿野人女真时,就使用了三人为一队的战术,即是一人手持盾牌在前面,另外两人手持火铳跟在后面轮番射击。

中国的火器除了传播入朝鲜半岛,还随着明军南下两广以及云贵地区而扩散到了东南亚。其中,缅甸在与云南的一些土司打交道时得到了火器技术。据说缅甸语言中的”铳”与”炮”两个单词,释义就是来源于汉语中的”铳”与”炮”。

永乐及宣德年间,明朝经略安南以失利告终,明军虽然在作战时遗弃了大量火器,但也从安南获得了新式的神枪,双方通过战争的渠道互相交流军事技术,各自改善了装备。

中国的火器技术还传到了欧洲。蒙古军队在13 世纪的一系列西征中,已经将火药、火器的制造以及使用技术带到了中东,并由阿拉伯学者传到了欧洲。由此, 欧洲各地在13、14 世纪出现了包括枪、炮在内的各类初级火器,比较具有代表性的是”火门枪”。此枪的枪管一般呈直筒形状,里面放置火药及弹丸,还有一个横向贯穿内外的小圆孔,用来安装引线。枪管的尾部能够插入手柄,以便于射手持放。这类枪源于阿拉伯人制造的一种名叫”马达法”的火器,与中国元明时期的手铳非常相似,都是由宋代的突火枪发展而成,是中国火器经阿拉伯传入欧洲的一个有力证据。

欧洲中世纪枪械的发展:从火门枪到火绳枪

欧洲的英、德、法等国不可避免地在战斗中使用了火器这种新型军械,其中英国的成效比较显著,英王爱德华三世在1337 年进攻法国,挑起著名的”百年战争”时,他的军队便在战争初期相续于阿尔夫尔港、鲁尔鲁港、克莱西、加来港等地发生的战事中使用了火门枪与火炮。不过,那时欧洲各国的军队中,无论是火器的种类,还是数量以及在战争中使用的规模都不能与明初的明军相比。

然而,明朝的火器技术在其后的发展中出现了波折,不但未能保持领先于世界的水平,反而逐渐变得落后于时代。原因有很多,例如明朝自靖难战争结束后,黄河兩岸、大江南北等内陆地区已经不再存在长时间、大规模的战争,战乱通常是发生于边陲的偏僻地带,即使是正统年间轰动一时的土木之变,持续的时间也不长,很快就得到了妥善的解决。这自然使生活在和平年代里的人们减少了对火器进行更新换代的迫切性。

“生于忧患,死于安乐”--这句话在某种程度上说得不错。处于封建割据状态的欧洲,一直战乱不断,不但国与国之间竞争非常激烈,而且阶级矛盾日渐严重,尤其是新生的资产阶级同守旧的封建贵族,正在展开一场你死我活的角逐。因而崇尚武力的风气很旺盛,促使人们不停地研制新装备以克敌制胜。大约从15 世纪起,欧洲的火器技术便开始处于世界的前列。资本主义萌芽的出现使火器沦为了商品,在市场中进行优胜劣汰的竞赛。故此,欧洲火器新产品层出不穷,无论是品种还是质量都超过了那些由明朝政府拨款,官办工场生产的火器,也就是说,欧洲取代中国成了世界军事变革的中心。到后来,资产阶级的枪终于能够击穿封建骑士的盔甲,炮也能够轰破封建领主老旧的城堡。可见无论是谁,只要不顺应历史潮流而改用火器,就会处于被动挨打的地位。

欧洲的火器不可避免地传入了中国,明人不得不反过来虚心加以学习。而在西式火器中,著名的有“火绳枪”与“佛朗机炮”。

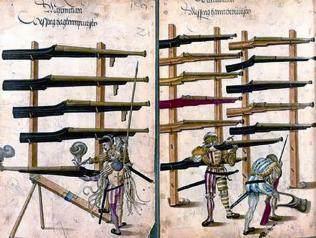

火绳枪

射手发射火门枪(或手铳)时,需要用一只手持枪,另一只手点火,还不能瞄准,颇为不便。而火绳枪不同,射手的眼睛可以通过枪管前端的准星及后部的照门与目标形成三点一线,从而提高了射击准确度。

火绳枪的新颖之处还在于与众不同的发火装置。这个发火装置的主要构件是一条弯钩形金属杆。射手发射时,用食指向后扣动那个与现代枪械有点相似的扳机,金属杆便会绕轴转动,这时燃烧在弯钩形金属杆前端的火绳马上应声而落下,点燃枪管内的火药,射出弹丸。火绳是经过化学物品秘制而成,燃烧速度极其缓慢, 可以反复使用,长时间不熄灭。

从整个发射程序来看,火绳枪可以一边瞄准,一边射击,比火门枪优越得多。这种新式武器传到东亚与欧洲的航海家们开辟东西方之间的新航路有关,当时,西班牙与葡萄牙这两个早期殖民帝国远涉重洋,使用先进的火器不断侵入非洲、亚洲及美洲。随着殖民者海外扩张的进一步加剧,火绳枪也大约在16 世纪中期的正德至嘉靖年间开始出现在中国的沿海。

1522 年(明嘉靖元年), 明

军在广东沿海的西草湾一带缴获了两艘为非作歹的葡萄牙船,接触到了先进的火绳枪, 但没有立即进行仿制。1548 年(明嘉靖二十七年),沿海驻军又在双屿岛之战中击败了一股海盗,在战利品中同时发现了日本人与葡萄牙人制造的火绳枪,并察觉日本人的枪械比葡萄牙人的更加精良。因此,明朝专门制造兵器的有关部门便开始仿制日式火绳枪。

明朝人步日本人的后尘成功仿制了火绳枪。这种枪打得比较准,甚至能将天上飞翔的小鸟打下来,故被称之为“鸟铳”;又因其弯形的木制枪托好像鸟喙, 所以也叫“鸟嘴铳”。

鸟铳的铳管又细又长,长度通常是口径的50 至70 倍,能令火药在铳管内充分燃烧,增加弹丸的初速。一些制作精良的产品,平射时射程为八十步,仰射为三四百步。

佛朗机炮

最早的佛朗机炮是一种舰炮。那时欧洲一些国家热衷于远航,所以注重发展舰炮,佛朗机炮在作战时将炮膛伸出船舷之外,同时,射手又能够自由地在船舷之内不断装填弹药。为什么?因为它是一种后装炮。前文已经提过,最初进行水战的炮都是从炮膛前端的膛口装入弹药的,也就是前装炮。而佛朗机与传统的前装炮的主要区别是炮膛上有一个后部装弹室(明朝人称为“母铳”),敞开的装弹室能够装载与卸出“子炮”(明朝人称为“子铳”)。子炮的细小炮管里面事先已经装好弹药,其膛口与佛朗机炮的炮膛相连,临阵时随时将几个子炮轮流放入装弹室,发射速度自然比起前装炮要快得多。

新颖的佛朗机炮在欧洲有一个不断发展与完善的过程,它传入明朝是16世纪初。最初,明朝官员在与葡萄牙使臣打交道时,已经看见过安装在来华舰只上的佛朗机炮,但是要到1522 年才正式获得这种炮,广东守军在那一年击退了骚扰沿岸的五艘葡萄牙船只,如愿以偿地缴获了两艘舰只上的二十门佛朗机大炮,并于两年后在北京仿制成功。

来自葡萄牙的佛朗机炮显然与明军原先装备的铳炮有很大的不同,不但发射速度胜于传统的前装炮,而且它的炮管还长达五六尺,可令炮弹的初速更大,射得更远,最大射程通常为一里以上,有效射程可达到一百步左右。除了装上准星与照门之外, 炮管的两侧还设计有调整俯仰角度的炮耳,装上炮架,就能够对不同角度、不同距离 的目标进行射击。

明朝的军火机构对佛朗机进行仿制,并尝试了采取复合金属制炮,由此产生了“铁心铜体佛朗机子铳”。所谓“铁心铜体”是指佛朗机子铳的内壁由铁锻造,外壁则由铜铸造,其制作时利用铜的熔点比铸铁低的特点,在铁壁上浇上铜液,当铜液冷却收缩后,便会起到加固铁壁的作用,这样一来,防爆膛的能力也相应得到增强。

明朝火器发展逐渐走向衰落

尽管明朝建立之初,已拥有铜火炮、火枪、燃烧爆炸罐一类的热兵器。在对付北方游牧民族时,装填缓慢且射程近的火器不适宜对付骑兵,明军仍主要依靠刀矛等冷兵器,火器的发展在百年间基本处于停滞状态。1522年,驶到东方的葡萄牙舰只在今日香港屯门附近海面进行了中西方的第一次海战,参战明军在火器上已明显居于劣势,只是对手因人少和补给困难而退去。

葡萄牙船和荷兰船接着远航至日本长崎,历来长于对外学习的倭人立即购买了火枪、火炮,随后大力仿造,16世纪的日本内战中便出现了号称10万之众的火枪队,倭寇对华进犯时也拥有了火器优势。1548年明军在抗倭时缴获了日本的“铁炮”(日语“枪”之意),戚继光等将领认为应学习仿制,不久便制造出单兵射击可用的“鸟铳”,其具备了近代步枪的早期特点,性能同西方和日本的装备已相差不多。1592年至1598年明军进行的“抗日援朝”战争以驱逐日军获胜,后来南明的郑成功收复台湾时能擊败当年世界上最强的荷兰海军,除依靠数量优势外,也是因武器还基本处于同一代水平。

不过此时的中国武器制造业因缺乏科学思想指导,对外来兵器的先进性还停留在“知其然不知其所以然”的阶段,只是出于战场需求的感性认识去购买或仿造。明朝的“海禁”政策并不严,曾大量购买“佛郎机铳”这种16世纪欧洲最流行的轻型火炮,后来又购买重达几吨的荷兰产的“红夷”大炮(后又称“红衣大炮”)。葡萄牙针对这一需求,在澳门一度建立了远东最著名的铸炮基地,明朝最多时一次就购买了80多门大炮。1626年明军将领袁崇焕在抗击后金军进攻宁远(今辽宁兴城)时,主要就依靠11门红衣大炮将对方击退,努尔哈赤也为炮火所伤,遭遇了其起兵后最大一次败绩。

明军在实战中感受到外国火器的威力,也有了仿造积极性。至崇祯三年即1630 年,明朝仿制出的大中小型红衣大炮达400 余门,还改进制造出迅雷铳(装五根枪管的火绳枪,枪管轮流发射)、连子铳(原始连发枪)和翼虎铳(装三根枪管的短射程轻便火绳枪)等。明末一些精锐军队中火器手的比例已高达60%,这表明明军已进入冷热兵器并用的时代。李自成攻破北京时,崇祯皇帝带着一小队太监想突围,手里拿着的也是三眼铳(装三根枪管的火绳枪),只是因出不了城门才被迫返回景山上了吊。

尽管明末已有实现从冷兵器到热兵器飞跃的一个机会,却缺乏机制改革的氛围,政治军事体制依然僵化,经济混乱和饥荒遍地又导致暴动蜂起。著名科学家徐光启曾提出“正兵”计划,其学生、时任登莱巡抚的孙元化上呈了建立全副火器装备的新营制方案,朝廷却都以靡费为名拒绝拨款。明朝内部倾轧又导致一些将领携带红衣大炮等精良武器投奔满清,结果清军在1641年锦州一带的会战和1644年同李自成军交战时占据了火炮优势,明末仅有的那点军事装备改革成果最终为他人作了嫁衣。

入主中原的清朝原本文化十分落后,起初因作战急需也重视火器,却只能仿制而无力搞科技创新。清廷稳定政权后更为闭关自守,长期迷信“弓马定天下”的传统,出于防范心理又由八旗兵垄断枪炮,火器发展近乎停滞,东方封建古国同西方资本主义新兴国家在武器装备上的差距越拉越大。正是由于明朝的昏聩和随后清朝的愚昧保守,中国丧失了跟上世界武器发展大潮的宝贵机遇,最终陷入近代落后挨打的境地。

(作者单位:中航惠阳机械制造公司)