亚太地区架构中的中美博弈和东盟角色

阮增毅 吴改

摘要:亚太是大国与中小国家影响力交错的地区之一。中美两国在该地区的话语权和影响力仍然存在,然而中小国家所发挥的作用及其影响力也不容小觑,他们对亚太地区新秩序的构建发挥主动且富有创造性的作用。东盟各国之间的联合已将“东盟方式”塑造成一种准则,一个得到许多大国积极参加、认同的独特体系。本文着重分析大国在该地区的影响力和作用、东盟各国的主张是如何形成和被认可的以及中小国家如何在区域合作机制中发挥其作用。

关键词:亚太安全构架;东盟;美国;中国

[中图分类号] D822 [文献标识码] A [文章编号] 1003-2479(2018)05-0028-12

The Game between China and the United States and the Role of

ASEAN in Asia-Pacific Architecture

(Vietnam) Nguyen Tang Nghi & Wu Gai

Abstract: The Asia-Pacific region is one of the most influential regions between the big and medium-sized countries. The discourse power and influence of China and the United States still exist in the region. However, the status and influence of the small and medium-sized countries have not been underestimated. They have played an active and creative role in the shaping of new order in the Asia-Pacific region. This article mainly analyzes that the influence and role of big countries in the region,and how the small and medium-sized countries can play their role in regional cooperation mechanisms.

Key Words: Asia-Pacific Security Framework; ASEAN; USA; China

自1991年冷战结束以来,亚太地区建设的许多方面已经或正在发生转变,这一地区建设的进程受到多种因素的影响。首先是中国综合国力和国际影响力的增长,中国已经成为世界第二大经济体,正在对美国的超级大国地位形成挑战;其次是美国正在实施的面向亚太的战略转移;第三是东盟的建设,2015年,包括政治—安全共同体、经济共同体和社会—文化共同体三大支柱在内的东盟共同体成立。本文的主要目的是通过研究该地区的区域政策,分析包括中国、美国和东盟在内的塑造亚太区域架构的主要影响力。本文的主要论点是,大国尽管没有像冷战时期那样起决定性作用,但仍然在区域政治中占有重要地位;与此同时,各中小国家虽然还没有提出具有重大影响力的主张,但是如果能够制定出为各个大国所接受的准则,将逐渐在地区事务中发挥更大的作用。本文主要由3个部分组成:第一部分探讨亚太区域架構中的主体;第二部分分析中国和美国在亚太地区的竞争;第三部分阐述将“东盟方式”作为普遍的区域标准进行推广的前景。本文的结论是,尽管同时面对诸多内部和外部挑战,东盟仍将继续在未来塑造亚太地区架构的进程中扮演重要角色。

一、亚太地区架构的主体

区域主义被视为区域各个国家开始合作的考验。美国学者约瑟夫·奈(Joseph S. Nye)认为,亚太地区有许多具有地理影响力的国家,他们倾向于相互依赖,这正是国际关系中最主要和最常见的研究对象。虽然美国学者布鲁斯·拉塞特认为,在目前的全球化进程中,地理问题可以被看作是该地区概念形成的主要标准和量具。总的来说,区域研究,特别是区域秩序,受到了越来越多学者的关注,这些学者包括英国学者巴里·布赞(Barry Buzan)、丹麦学者奥利·维夫(Ole Waever)和德国学者彼得·卡赞斯坦(Peter J. Katzenstein)。在卡赞斯坦的两部著作中,他强调形成“强大地区的全球世界秩序”和“地区世界”。这些研究成果都表明,为了理解这个世界是如何运作的,区域研究必须包括从区域建设和区域组织到政治、经济、文化和战略互动等问题领域,涵盖区域内部和区域之间的相互作用及其与国际体系之间的关系。卡赞斯坦的两部著作都强调权力是地区架构塑造中的主要因素,也就是说,具备超强实力的区域国家、世界大国在区域塑造中具有更大的作用。大国虽然有能力塑造地区秩序,但并非总是如此,在东南亚以及范围更大的亚太地区,大国与中小国家对于该地区区域秩序塑造的作用是双向的。

(一)亚太地区架构现有的安全机制

亚太地区的现有许多安全机制,包括东盟地区论坛(ARF)、亚洲合作对话(ACD)、东盟国防部部长会议(ADMM)、上海合作组织(APEC)、亚信会议(CICA)、东亚峰会(EAS)和六方会谈(Six-Party Talks),等等。限于文章篇幅,本文主要介绍与东盟有关的安全合作机制。

1. 东盟地区论坛(ARF)

冷战结束后,1992年年初, 东盟峰会在地区安全合作和安全对话方面达成了共识。1993年7月,在新加坡举行的第26届东盟外交部部长会议上,在对欧洲安全与合作会议的共同安全规范改造成功后,各国外交部部长同意于1994年在泰国曼谷举行东盟地区论坛。于是,1994年7月25日,首届东盟地区论坛在泰国曼谷举行。东盟地区论坛是东盟主导的地区制度网络体系的重要构成部分,其本身经过20多年的制度、规范和议程建设,发展成为一个相对独立的网络体系。东盟地区论坛现有27个成员,其中包括中国、美国和俄罗斯3个大国,该论坛的职责范围相对较广,涉及救灾、打击人口犯罪、海上救援、反恐、防扩散与裁军等安全领域。“东盟地区论坛主要有两个政治舞台,一个是正式的政府间的活动,即官方代表以官方的身份在正式场合举行会议,‘第一轨道活动的主要内容是成员国的外交部长举行一年一度的政府首脑会议”,“与上述官方活动并行的是‘第二轨道活动,这是科学家、专家和官员以私人身份举行讨论会的一种非正式学术活动。‘第二轨道活动的讨论会和机构承担纯粹的专题工作来补充外交部的工作,可以提供给官方论坛使用”。2018年7月9日,第2届东盟地区论坛城市应急救援研讨班在中国广西南宁举行,来自中国、马来西亚和越南等12个东盟地区论坛成员国以及4个国际组织代表近600人围绕“城市应急救援”等相关话题展开研讨。东盟地区论坛的会议机制包括外长会议、高官会议、安全政策会议、建立信任措施与预防性外交会间辅助会议、会间会和国防官员对话会等,其安全合作进程分为建立信任措施、开展预防性外交和探讨解决冲突的方式3个阶段。截至2017年年底,东盟地区论坛已经建立了300多个信任措施项目。目前,东盟地区论坛正在步入第二阶段即预防性外交阶段。

2. 东盟国防部部长扩大会议(ADMM+)

“自2006年首届东盟防长会议在马来西亚举行以来,东盟就意识到扩大同外部伙伴合作的重要性。直到2010年4月第16届东盟首脑会议在越南河内举行,东盟各国领导人才就此达成一致,同意越南关于举行东盟10+8防长会的提议。”东盟国防部部长扩大会议又被称为“10+8防长会”,除了东盟10国,还包括中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰以及美国、俄罗斯。东盟国防部部长扩大会议是在东盟国防部部长会议的基础上设立的,2010年10月12日,首届东盟国防部部长扩大会议在越南河内举行,会议主题是“为了地区和平、稳定和发展的合作”,这标志着10+8安全机制的正式形成。此后,该会议每3年举办一次,各国国防部部长共同讨论安全、人道援助以及维和等问题。东盟国防部部长扩大会议的主要议题设置有:统一各国国防部部长在应对传统安全问题与非传统安全问题上的政治决心;就国际反恐局势、维护海上安全等问题达成共识;探讨和完善10+8国防部部长扩大会议的运行机制。作为亚太地区重要的安全机制之一,近年来,东盟国防部部长扩大会议在预防冲突以及维护地区安全、促进中美合作对话、缓解危机方面发挥了重要的作用。2014年5月20日,第4次中国—东盟国防部部长会晤在缅甸内比都举行,中国在此次会议上倡导共同安全、综合安全、合作安全和可持续安全作为核心的新安全理念,表达了中国对地区安全局势的关切。2017年10月24日,第4届东盟国防部部长扩大会议在菲律宾克拉克举行,大会就亚太地区安全形势以及各国关心的问题进行磋商,加强了彼此之间的沟通和交流。ADMM+机制的建立有利于各国,特别是中美两个大国之间关于加强安全问题的合作交流,减少对各国的战略误判。

3. 东亚峰会(EAS)

早在2000年,马来西亚总理马哈蒂尔就提出了东亚峰会的概念。在2002年举行的第6次10+3领导人会议上通过了《东亚研究小组最终报告》,在此基础上,2005年12月14日,首届东亚峰会在马来西亚吉隆坡举行,发表了《关于东亚峰会的吉隆坡宣言》,会议规定东亚峰会此后每年举行一次。2011年11月,美国和俄罗斯加入东亚峰会,东亚峰会实现了扩员,“这种成员构成跨越了东亚地区、南亚地区和亚洲之外的大洋洲地区,使东亚峰会在制度设计上具有跨地区主义的特点”。东亚峰会的职责范围包括教育、安全、金融、气候变化和能源等多个方面,通过18个成员国的领导人会晤机制就某一个问题达成共识,进而推动区域范围内的合作。鉴于亚太地区各国之间在历史以及现实中仍然存在着诸多问题,东亚峰会上达成的政策和共识是非正式约束,“在互信不足,成员身份异质性大的情况下,以协商合作为基本特征的弱制度更加有利于合作的推进和制度的维护。协商过程是构建共识、塑造身份的过程,协商合作是基于规则的制度治理的重要补充,也是小行为体在国际治理中获得比起自身物质实力更大的权力的重要原因”。截至2017年11月,第12届东亚峰会上通过的《东亚峰会领导人关于打击洗钱和恐怖融资的宣言》,东亚峰会自成立以来已经达成了28个政策文件,这些文件通过非正式的约束机制对有关各国的国际和国内政策行为产生影响,有利于规范各国的国际行为。由于东亚峰会具有非正式约束的性质,各国领导人在每年举行的峰会上就廣泛的问题领域发表观点,探讨可能的实施方针以及成效,会议达成的宣言以及其他文件并不具有强制执行力,因此能够就地区中存在的问题进行深入的探讨,这样的会议形式更有利于有关各国抛开政治偏见,有助于具体问题的磋商和解决。

(二)亚太地区权力和秩序的本质

1. 对秩序概念的解读

迄今为止,国际关系学者对于“秩序”的解读主要有两种。首先,秩序是一种特殊状态,它被理解为当前的权力分配状态或体制的安排现状,而不论其对和平或冲突的后果如何。第二,秩序是规范性内容,关系到区域的稳定性和可预测性。根据英国学者赫德利·布尔(Hedley Bull)的说法,秩序是确保实现国家或国际社会的主要和基本目标的活动模型,包括保护国家体系、确保主权完整、独立与和平、避免战争、限制暴力、保护财产权等。美国学者摩根(Morgan)将区域秩序定义为秩序安全管理的主要模式。马来西亚学者阿拉加帕(Alagappa)强调互动法则,并且对区域共同体之间为适应彼此而进行的相互作用是否符合公认的规则提出质疑。在这些问题中,一个最重要的问题是谁决定了区域秩序规则的制定,是大国还是各中小国家?抑或这是两者的共同作用?对于这个问题,不同的学者有不同的见解,印度学者阿米塔夫(Amy Tufts)认为,大国的权力运用对地区秩序的形成起着重要作用,但中小国家对大国运用权力的反应同样重要。美国学者米特尔曼(Milt Germanic)和福尔克(Falk)认为美国所实施的霸权战略也为各国反对这一霸权战略提供了借口。阿米塔夫和德国学者比约恩·赫特纳(Bjorn Hettne)认为,中小国家通过制定地区标准来挑战大国的影响力。菲律宾前总统拉莫斯(Ramos)曾肯定地说:“澳大利亚和东盟国家的实践表明,一些中等国家不需要成为区域大国之间互动的被动旁观者,像我们这样的中等国家同样可以成为重要角色的扮演者——如果不是在经济和军事实力意义上的,那么就是在理念和道德主张意义上的。”

2. 亚太地区的权力主体

根据阿米塔夫的说法,亚太是中小国家通过对权力的回应在区域秩序构建方面发挥重要作用的典型案例。他认为,亚太地区对权力的回应具体而言有3种不同的类型。

第一种类型是由区域大国发起的回应。这种回应由区域大国如亚洲的日本或欧洲的德国在本地区制定区域规则,被称作“规范性异议”(normative dissent)。随着美国实力的削弱,地区大国与美国之间的规范不一致性(normative dissonance)趋势增强。“规范性异议”的另一个表现形式是区域的某个大国所创造的“新影响力范围”(new sphere of influence),美国学者大卫·康(David C.Kang)回顾了历史上的“朝贡体系”(tributary system)——一个以中国为中心且秩序稳定的区域架构。另一些人则将历史上中国与东南亚的关系比作“中央与地方”的关系或中国在东南亚的“门罗主义”。区域大国发起的回应类型还有另一种表现,即中日之间的紧张关系,这被视为区域新势力与得到美国支持的另一个区域势力之间的竞争。目前,中日两国的紧张关系主要是围绕着钓鱼岛、大湄公河扩展区域联盟以及历史问题等,并且在亚洲地区呈现出一种较为普遍的趋势。

第二种类型是小国或地区国家发起的回应。这种类型的回应比第一种形式的回应更为多样化,首先是东南亚国家对东南亚条约组织(SEATO)的抗议,东南亚国家中只有泰国和菲律宾加入了东南亚条约组织;第二是东盟国家在组建和平、自由和中立区域(ZOPFAN)方面的合作,以减少、排除大国的强权范围;第三是小国和区域大国对中国国际影响力不断扩大的回应。

第三种回应类型是社会回应(societal responses)。这种类型的回应还可以分为对外部权力的回应和对内部权力的回应两种类型。还有一种类型就是亚太各国在不同时间发起的反对全球化以及反对大国影响力的社会运动。

中小国家可以发挥其作用的另一个渠道是建立彼此之间的信任关系,这是中小国家能够在国际舞台上发挥关键作用的第一步,也是重要的一步。面对亚太地区的复杂局势,建立中小国家之间的信任关系在亚太地区显得格外重要。总的来看,建立非强迫性和非正式性的信任关系在区域主义仍处于萌芽状态的时候是最恰当的。亚太地区的突出特点是该地区实际上并没有一个能够解决地区问题的秩序机制。据此,各中小国家提供一个创造适合亚太地区独特现状的秩序架构的新思路至关重要。

综上所述,尽管权力和大国在区域秩序的定型方面具有重要作用,但中小国家和他们对大国行为的回应也同样重要。在亚太地区的所有这些回应中,东盟一直发挥着主导性作用,并且创造出了强大的反对霸权的区域框架、机制和秩序,美国等其他大国也不得不遵守这一区域秩序。

二、中美在亚太地区的博弈

如上所述,亚太地区的和平、安全与稳定目前严重依赖大国,其中主要是中国和美国。虽然东盟在1994年发起建立了东盟地区论坛(ARF),并从2010年开始建立东盟国防部部长扩大会议(ADMM+)的国防合作机制,但中美之间在亚太地区的竞争并没有因此得以缓和。

(一)中国在亚太地区的影响力不断增强

1. 扩大和深化与东盟的经济合作范围

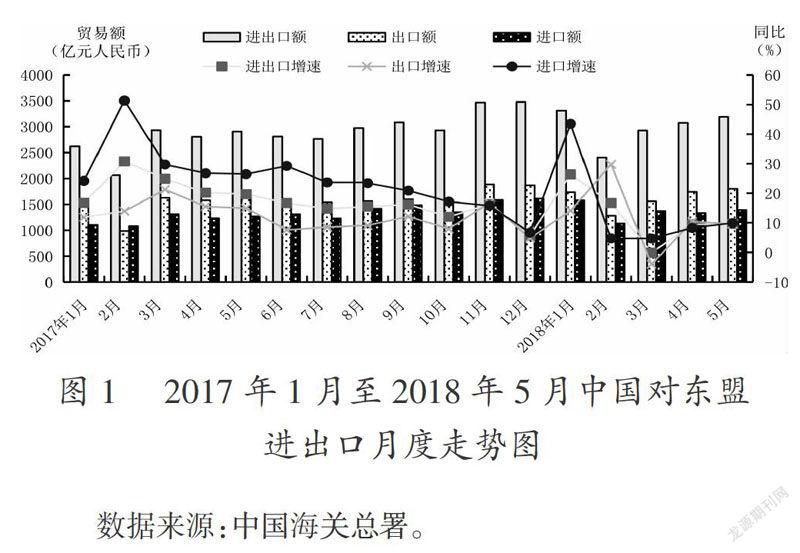

中国在亚太地区的重要合作伙伴之一就是东盟。近年来,中国与东盟经济合作的深度和广度都在不断增加。据中国海关统计,2018年1—5月,中国与东盟双边贸易总额为1.49万亿元人民币,比2017年同期增长11.9%。其中,中国对东盟出口额为8114.5亿元人民币,增长10.4%;进口额为6796.6亿元人民币,增长13.7%。5月当月进出口额为3190.4亿元人民币,增长9.7%;其中,出口额为1799.8亿元人民币,增长9.5%;进口额为1390.6亿元人民币,增长9.9%。中国对越南进出口规模位列东盟各国首位,为711.2亿元人民币,增长13.6%。

随着“一带一路”倡议的实施,中国更加注重与东盟的经贸往来。“一带一路”为中国—东盟经贸关系的发展注入了“平等协商”“互助共建”“开放共享”新理念,搭建起“系统化工程”“跨国工业园区”“优势产业合作”“多元化创新”与“战略对接”新平台,建立了 “决策与对接” “市场化运行”与“跨国联通”新机制。同时,“一带一路”倡议的实施能够在很大程度上使得中国和东盟转向一个共同规范的地区秩序。除了经济上的直接往来,中国也积极构建与东盟良好的外交关系。

根据中国国家统计局的数据计算,2017年,在中国对主要国家和地区进出口货物的总额及增長速度排名前11位的国家和地区中,东盟排名第3位,仅次于欧盟和美国,这充分表明近年来中国与东盟的经贸合作关系正在持续、深入地发展。2017年,中国的外商直接投资主要集中在批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业等行业,这些企业在中国的入驻数目远远高于其他行业,其中,制造业以及商务服务业等行业也是中国与东盟的主要贸易往来,东盟的制造业占中国的制造业投资总额的很大一部分。

2. 扩展在亚太地区的区域安全合作范围

除了推动经济发展,中国也继续扩大自身在亚太区域的外交和政治影响力,尽管这一努力受到了与日本、菲律宾和其他一些国家海上争端紧张局势的影响。在军事影响力方面,日本和西方的海军专家认为,中国海军在海上开展的演习表明,中国已经拥有可以将其部队部署在远离本国沿海地方的能力。美国上将马伦认为,中国发展背后的潜在战略“似乎集中在美国海军和全球区域中的我们的基地”。中国的海军现代化由九大部门组成:反舰弹道导弹、巡逻反舰导弹、潜艇、 航母、 海军、 两栖舰艇空中和航空无人机、核武器和电磁武器、海上监视和监控系统。截至2010年年底,中国海军已有31艘较新的攻击潜艇;2020—2024年,可能会增加到75艘现代潜艇。2013年的中国国防白皮书指出,中国的海军现有23.5万人,下辖北海、东海和南海3个舰队,舰队下辖舰队航空兵、基地、支队、水警区、航空兵师和陆战旅等部队。中国海军还拥有3种现代化的潜艇,它们最近都被部署到印度洋以支持亚丁湾的反海盗行动。在2020年前,中国还将增加两艘093型新型舰艇,中国也将会成为继美国和俄罗斯之后世界第三强的潜艇舰队国家。此外,根据中美经济与安全评估委员会2016年的报告预测,中国的新型航母可能是平甲板航母,与美国的航母一样使用常规能源,允许其海军使用带有重型武器的飞机在海上进行攻击或执行更大范围的陆地攻击任务。根据中美经济与安全评估委员会的以上说法,中国可能在未来15年内建造5艘航母,使中国海军航母数量达到6艘。

3. 拓宽在亚太地区的外交和政治影响力

“中国是亚太地区的天然一员,亚太是中国和平发展的地缘依托及发挥引领作用的重要舞台。” 中国国防部2017年1月11日发布《中国的亚太安全合作政策》白皮书,提出构建以合作共赢为核心的新型国际关系,积极推动澜沧江—湄公河国家命运共同体和中国—东盟命运共同体建设,以及推动亚洲命运共同体和亚太命运共同体建设。中国注重在亚太地区通过经贸往来促进政治交往。2014年,亚洲太平洋经济合作组织(APEC)第22次领导人非正式会议达成《北京宣言》,正式批准《亚太经合组织推动实现亚太自由贸易区北京路线图》。2016年,《亚太自由贸易区集体战略研究报告》出台,报告指出:“应推进亚太自由贸易区的报告机制”,“由贸易投资委员会在2017年制定全面落实政策建议的工作计划”。在地区秩序构建方面,中国强调构建一个公正合理的地区秩序,中国国际关系学者马方方指出:“中国在亚太地区秩序上的主张主要包括:在和平共处五项原则基础上,提倡政治上的求同存异、经济上的红利共享、文化上的多元包容、安全上的合作共赢。” 中国著名学者阎学通也补充指出:“中国在建立国际新秩序的过程中还应提倡公平、正义、文明三者并列的普世道义观”。阎学通的观点在亚太地区新秩序建设的过程中也具有重要的启发意义。

在改革开放时期,中国领导人致力于维护稳定的国际环境以支持国内的经济现代化建设,这个目标要求中国要避免与国际体系的主导性力量——美国产生敌对关系。由于对抗可能给双方造成巨大损失,目前中国将继续与美国建立稳定的合作关系,但许多中国精英认为,美国将继续寻求遏制中国未来的经济和军事潜力,尤其是当中国的角色和地位日益影响到亚太地区时。

(二)美国继续将亚太地区作为其对外战略的重要目标之一

1. 制定亚太地区的战略规划

关于美国的亚太政策,特朗普在竞选期间发表如下声明:(1)要求美国从日本和韩国撤军,除非这两个国家承担起驻扎在这两个国家的美军经济负担(事实上这两个国家已经支付了美军服役的一半军费);(2)反对TPP(这是奥巴马政府努力重新“平衡”美国,將轴心推向亚太地区的核心);(3)特朗普也对中国发表了非常苛刻的言论,他承诺将对来自中国的进口商品征收45%的关税(此举也已经引发了中美贸易战),等等。亚太地区的许多国家领导人也不断追踪特朗普的评论,并一致认定:“公众竞选期间我们不打算对特朗普先生的评论发表评论”;“我不敢判断未发生的事情,但在我看来,美国将继续在亚洲发挥重要作用,美国新政府将继续保持在该地区的存在”。为了维护亚太地区的安全与稳定,美国加强了与日本、韩国、澳大利亚、菲律宾和泰国的传统军事联盟关系,把与日本的联盟作为其在亚太地区军事联盟的基石且加强与其他国家和地区安全架构的军事和安全关系以服务美国在该地区的战略。在2017年香格里拉对话会议上,美国国防部部长马蒂斯说:“为此,我们仍然致力于维护与盟友和伙伴的稳定关系。五角大楼的作用是巩固联盟,增强美国的军事能力,制止亚洲的战争和帮助该地区的国家维护自己的安全。” 2017年12月18日,特朗普政府发布了新版的《美国国家安全战略报告》,该报告除了将“美国优先” 作为国家安全战略之一,“特朗普政府延续了奥巴马政府的亚太政策方针,从政治、经济和军事安全3个方面推进其亚太安全战略” ,“特朗普政权的亚太政策理念不是‘由外及内而是‘由内及外的”。2017年11月特朗普访问日本时,首次公开提出“印太”战略,代替奥巴马时期的“亚太再平衡”战略。“印太”战略主要由两大支柱构成:“一是将印度作为整个战略的重要支点,二是将美日澳印四国集团作为整个战略的主要架构”。《美国国家安全战略报告》指出, 美国在“自由” “开放”的印太地区的利益可以追溯到美利坚联邦共和国历史的最早时期,印太地区的国家需要美国在该地区的持续领导,这充分显示出美国在这一地区的霸权企图。

2. 加强美国在亚太地区的军事力量部署

21世纪以来,亚太地区日益成为拉动世界经济增长的引擎, 也汇聚了大国地缘政治竞争的焦点,美国为了从全球地缘政治的动能转变中取得优势、继续维护美国的全球霸权地位,必须保持在亚太地区强大的军事力量。面对中国海军的崛起和现代化,美国很快宣布“重返亚洲”。2009年,美国与东盟签署友好合作条约(TAC)。为应对中国的海军现代化,美国53艘快速攻击潜艇中的31艘被派往太平洋,18艘位于珍珠港,其余的则位于关岛。2013年1月,美国政府制定了一项“维持美国全球领导地位:21世纪国防优先事项”(Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense),其中强调:“我们需要平衡亚太地区(We will of necessity rebalance toward the Asia-Pacific region)”。美国还制定了一个“新海空战争概念”(air-sea battle concept),使美国在“恶劣环境冲突”中占有优势地位(anti-access/area-denial environments)。面对日益加剧的紧张局势,美国通过海军舰艇开展访问活动的形式加强了与菲律宾、越南、 印度尼西亚和澳大利亚等该地区所有国家的国防合作。同时,美国加强了其军事实力的构建, 实现驻扎在前线的军队、军事基地的现代化,完成其导弹防守系统THAAD的军事战略部署,其目的在于控制和监督整个亚太区域,阻止其他国家挑战美国在亚太地区的领导地位。

3. 极力遏制中国在亚太地区的影响力

特朗普政府在2017年12月发布的《美国国家安全战略报告》中,将中国作为最主要的竞争对手。在报告的开篇,美国就把中国和俄罗斯并列为美国最大的竞争对手,指责中国和俄罗斯正在通过削弱经济自由和公平、扩展军队以及控制信息和数据来压制社会和扩大影响力。在亚太地区影响力方面,报告也明确表示,中国是美国在亚太地区的最大竞争对手。因此,国际公众缺乏对特朗普暂停向亚太地区实施“轴心转移”战略的担忧。因为“轴心转移”是一项长期战略,是为了肯定美国在亚太地区——这一战略上非常重要的地区的领导地位。不过,不同的美国总统将以自己的方式实施“轴心转移”战略, 他们将使用不同的工具和手段来实施这一战略,而且也不会轻易放弃这一重要战略。在美国的“轴心转移”战略中, 南海仍将是一个非常重要的环节。美国、 亚洲和世界上的观察家们认为,未来4年内,特朗普仍然会像奥巴马那样宣示美国在南海海上和领空的“权利”。南海问题在美国不仅仅是总统的问题,也会受到美国国防部、 司法部和国会等其他部门和机构的影响,这是一个关系到美国国家利益的重要问题。在南海, 美国拥有巨大的商业利益, 南海是一个国际海洋,每年带来的贸易价值超过5000亿美元。“轴心转移”战略本身也反映了亚太地区在全球经济以及美国外交政策中的重要性。但特朗普以一位企业家的背景推行国家政策,其行动方式和手段与他的前任奥巴马会有一定的差异。为了美国的利益以及美国的世界领导地位,特朗普将继续以新的方式和方法实施“轴心转移”政策, 南海问题仍将是美国“轴心转移”战略的焦点之一。美国与中国在南海的战略竞争将处于合作与斗争并存的状态。

三、亚太地区秩序架构中的东盟角色

冷战初期,东南亚国家认为其所面临的安全挑战主要表现在以下3个方面:一是共产主义运动;二是国家间的矛盾冲突与分离主义;三是大国控制。1967年,当冷战正处于冲突和紧张局势的高潮之时,东盟被视为美帝国主义在其遏制亚太共产主义战略中的“代理人”,东盟正是出于政治目的即阻止越南共产主义的继续蔓延而诞生的。此后,《曼谷宣言》重新肯定了东盟的目标是加强区域合作以巩固东盟在亚太地区的地位,同时降低东盟成为大国之间相互竞争的“牺牲品”的可能性。冷战结束之后,东盟面临着来自地区秩序的“自上而下”的影响以及来自内部“自下而上”的冲击。东盟50多年的生存与发展面临着许多挑战,特别是在21世纪头10年中美博弈加剧的阶段,但东盟仍然坚持1976年的“友好条约” (TAC)原则,并以“东盟方式”(ASEAN Way)创造了屬于东盟的外交风格。“近年来,东盟与中国、美国一道被称为亚太政治、经济和安全的三驾马车”,“东盟也是上海合作组织之外参与程度最深、范围最广的多边国际机制”。东盟在亚太内部事务以及其他事务方面发挥着越来越大的影响力和作用。

(一)东盟是亚太地区各国之间联系的纽带

东盟一方面坚持互不干涉内政的原则,尊重成员国的民族特色,另一方面则在国际社会中寻求共识。“因此,东南亚的区域化进程是进步的、逐步发展的,国与国之间产生积极的互动,在社会与经济方面的联系更加紧密,在塑造地区一体化的进程中正在创造合力。” 如果地区一体化是一个包括自然形成的现实的过程,那么地区主义就可以被理解为行为主体为使地区一体化过程制度化而达成的共识。“地区主义是地区认知的一种表现,这种认知是从地理上密切相连的国家意识本色发展而来,激励他们以某种形式进行合作以实现共同目标,满足共同需求或解决政治、经济、军事和其他实际问题。” “地区主义包括同一地区的国家之间的政治认可以及签订相互协作往来的规范和理论。” 由此,东盟的最终目的是形成东南亚地区主义,目前东盟+3的合作方式也被称为东盟地区主义。10个东盟国家都在努力加强全面经济合作,对接他们同地区内或者地区外其他国家的外交政策,巩固该地区的安全和政治合作以限制冲突,逐步制定东盟地区范围内的整体治理策略。

东盟的职责是加强成员国之间以及成员国与其他行为体之间的合作。一方面,为了实现东南亚地区的和平与稳定,东盟成员国必须保持一致行动,这限制了东盟行动的灵活性。另一方面,东盟不能强制成员国执行共同政策,因此,在东盟的政策与成员国本身的政策产生分歧的情况下,成员国自身的政策将作为优先选择。

(二)东盟是亚太地区主义的核心

东盟扮演着亚太地区主义核心的角色,换言之,亚太地区主义的发展如果缺乏东盟这一主体性因素,可能会受到影响。东盟利用自身的地理位置优势,已经成功地创造了属于自己的“方式”,这种“方式”包括东盟内在的规范、原则和决策过程,学者们经常称之为“软性机构”,因为它们的基础是公约和协定而非正式协议,所以这些机构不具有法律约束力。东盟国家的合作通常采用“软”方式,也被称为“东盟方式”。这些“方式”包括6项公约:“主权平等;不使用武力解决冲突;不介入和不干涉;不参与成员之间未解决的双边冲突;无言(不声明)外交和相互尊重、宽容”。这些公约已经形成了东盟活动的4项基本原则,可以概括为:“开放的地区主义;秩序合作;软法和建设共识”。这些原则也是亚太合作的重要基础。

“回避矛盾、寻求共识和不干涉的‘东盟方式提供了大国愿意遵守的国际规范和地区合作的模式。” 为什么东盟寻求“软合作”而不是试图进行更深入的整合?菲律宾著名学者埃斯特雷拉·索尔钠 (Estrella Solodium)说,东盟越少提到“秩序、安全”和敏感问题,东盟国家之间的合作就越务实和成功。诸如建立军事联盟或共同市场等问题在东盟建立最初乃至现在都还没有被东盟国家所接受,这表明东盟正在寻求灵活的政策,努力在成员国之间减少分歧和冲突,达成共识。马来西亚学者菲斯帕·赞比皮拉尔(Pushpa Thambipillai)说:“与卡尔·沃尔夫冈·多伊奇(Karl W. Deutsch)所描述的共同体建设过程不同,东盟国家正在努力建立一个政治共同体,既保持各个国家的外交自主性,又保证东盟整体对外政策的一致性。因此,尽管东盟成员之间的相互依赖性增加,但他们仍然通过不干涉东盟成员国内政的原则来维护各自的国家特色。” 同时,东盟也是一个安全共同体。“东盟被视为一个安全共同体的主要原因在于,自1967年8月8日成立以来,东盟成员国之间未发生过大的战争或冲突,它们通过塑造共同的行为规范和建立各种机制,已经就通过和平管理和解决相互间的争端达成一致。” 影响东盟之间安全合作的一个主要障碍是历史问题对亚太地区主义和地区一体化进程的负面影响。韩国学者郑思安(Chung-si Ahn)评论说,对殖民时代和二战的痛苦回忆加剧了该地区各国人民之间的紧张局势、冲突和不信任,亚太一体化进程缓慢。因此,地区主义被描述为与亚太民族主义的强烈倾向并存。由于以上所述历史因素的牵绊,东盟在其发展的前30年中实施的行动模式可以用“不干涉”和“一致同意”这两个词来概括:一方面,它可以被看作是一种制约因素;另一方面,它可以被视为东盟取得成功的积极因素。东盟的实力局限决定了其主导的合作制度化程度较低,然而这并不妨碍东盟成功地通过规范倡导进行制度建设,从而推动地区合作。1997年的亚洲金融危机改变了亚太地区的地区主义范围,据澳大利亚学者德里克·麦克杜格尔(Derek McDougall)称,1997年亚洲金融危机爆发以后,亚太地区主义普遍发展得比较强劲,特别是在东盟+3(APT)这种新的合作形式中,东盟的身份首次受到质疑。许多人认为,20世纪90年代末,由于世界和地区形势的变化,东盟可以根据形势的发展变化进行适时的改组,这意味着东盟必须废除1976年在印度尼西亚巴厘岛签署的《东南亚友好合作条约》(TAC)中确立的原则,但东盟最终并没有选择此一道路。2017年8月6日,据印度媒体ANI News报道,在东南亚国家联盟外交部部长会议上,印度外交国务部部长V.K.辛格(V.K. Singh)表示,东盟在亚太地区范围内占有核心地位,因此,东盟可以利用其优势地位来协调世界范围内的利益,而不仅仅是局限在亚太地区范围内。

(三)东盟是中美竞争的调解者

东盟是美国在亚太地区的重要合作伙伴,同时,“在域外大国中,中国是第一个站出来支持东盟中心地位、支持东盟充任地区合作‘驾驶员的国家”。美国不断调整对东盟的政策及其东亚战略布局, 希望继续作为“东盟政治安全共同体”游戏规则的制定者和仲裁者而存在;而中国也将东南亚等周边国家视为对外关系中优先考虑的“首要对象”。在美国与中国博弈加剧的情况下,如何能够使得中美以及东盟达成一致意见,这一问题导致了东盟国家之间的分歧,最有效的解决办法是让东盟根据上述计划继续致力于成功建设3个领域。当前,中国正在倡导构建命运共同体,“从关系上看,命运共同体实际上包含着利益共同体和责任共同体的内容,体现中国与亚洲国家合作过程中讲求的政治互信、经济融合、文化包容‘三位一体的精神品質”,因此,中国支持在亚太地区与东盟、美国等国家实现友好和平相处的目标,如果未能实现目标以及形成关于共同组织的信念,那么下一个总体计划将难以实施。至此,美国在亚太地区的政策就具有重要的意义。目前,美国仍然视自身为亚太地区秩序构建的主导国,不愿放弃其在亚太地区的主导权,这并不利于亚太地区的和平稳定发展。首先,只有将亚太地区秩序构建的主导权让予东盟,使其在亚太地区扮演中美两国间调停者的角色,亚太地区的和平发展才有可能取得快速的进展。其次,东盟必须继续充当有效的中介角色,积极促进中国与美国之间的沟通和交流,促进中美之间对对方在该地区的行动的理解,从而达成有效的三方合作。欧盟的经验表明,在共同体建设面临重大决策的重要时刻,充分发挥地区内主要国家如德国和法国的作用,能够更有效地促进共同体达成一项符合各方利益的决策。在东盟成员国中,越南、印度尼西亚和菲律宾这3个主要国家能够发挥类似德国和法国在欧盟中的作用,在东盟面临重要决策的时刻发挥关键的作用。越南、印度尼西亚和菲律宾这3个东盟主要国家在人口、国土面积、发展潜力等方面具有优势以及在南海争端等问题领域具有重要作用,如果这3个国家组成核心集团,便可以领导东盟说服其他国家并与中国和美国开展相关合作。

应该强调的是,东盟不主张在涉及成员国的争端中作为中间人行事,除非东盟国家要求或被要求这样做。相反,东盟希望自身能够成为改善其成员国之间关系的主要平台。东盟始终致力于多边层面以及国家之间争端和冲突的解决,而不是国内层面以及成员国内部冲突的解决。东盟的另一个角色是规则制定者。东盟可以通过宣布和采用成员国可用来管理冲突的机制来落实如1967—2003年东盟相关会议中所制定的规则和内容。

另外,尽管东盟的“不干涉原则”遭到批判,但是,这个原则仍然在解决东盟成员国之间的问题时发挥着重要作用。“不干涉原则”并非只适用于东盟成员国之间,而是非常灵活,同样能够适用于东盟成员国与其他国家之间的关系。

四、结论

自冷战结束以来,亚太地区仍在寻求建立地区秩序。尽管大国不再像以前那样在亚太地区构建中起决定性作用,但亚太的现实状况表明,中国和美国仍然是其中主要的参与者。同时,亚太地区的另一个显著特点是,中小国家(例如东盟国家)在制定新的地区规则方面正在发挥积极且富有创造性的作用,“东盟模式”作为一种标准、一种特色虽然仍富有挑战性,但它被该地区的许多国家普遍认可且在未来仍将是把亚太地区的国家相互连接在一起的粘合剂。

参考文献

1. 魏玲:《小行为体与国际制度——亚信会议、东盟地区论坛与亚洲安全》,《世界经济与政治》2014年第5期,第92页。

2. (德国)多米尼克·赫勒著,谧谷译:《东盟地区论坛对亚太地区安全的适用性》,《南洋资料译丛》2006年第2期,第15页。

3. 刘刚:《首届东盟国防部长扩大会议共谋战略合作

——18国防长或代表探讨地区国防与安全合作机制》,《人民日报》2010年10月13日,第3版。

4. 田野:《东亚峰会扩容与地区合作机制的演化》,《国际观察》2012年第2期,第38页。

5. 秦亚青:《全球治理失灵与秩序理念的重建》,《世界

经济与政治》2013年第4期,第4~18页。

6. 凌胜利:《双重困境与动态平衡:中美亚太主导权竞争与美国亚太盟国的战略选择》,《世界经济与政治》2018年第3期,第70~91页。

7. 张桂凤:《美国亚太安全体系的构建与中国的应对》,《当代世界》2017年第11期,第50~53页。

8. 周方银:《中国崛起,东亚格局变迁与东亚秩序的发展方向》,《当代亚太》2012年第5期,第4~32页。

9. 刘若楠:《美国权威如何塑造亚太盟国的对外战略》,《当代亚太》2015年第2期,第55~75页。

10. 谷合强:《“一带一路”与中国—东盟经贸关系的发展》,《东南亚研究》2018年第1期,第115页。

11. 范佳瑞、翟崑:《规范视角下的“中国—东盟命运共同体”构建》,《当代亚太》2017年第1期,第4~25页。

12. 董贺:《关系与权力:网络视角下的东盟中心地位》,《世界经济与政治》2017年第8期,第88~105页。

13. 魏玲:《关系平衡:东盟中心与地区秩序演进》,《世界经济与政治》2017年第7期,第38~64页

14. 隋博文:《关系稳定性对跨境农产品供应链联盟绩效的影响——基于广西—东盟的实证分析》,《中国流通经济》2017年第1期,第65~75页。

15. 孙茹:《新时代中国引领亚太和平发展面临的挑战》,《现代国际关系》2017年第12期,第27页。

16. 马方方:《亚太地区秩序重塑与中美分歧“柔性”管控》,《和平与发展》2017年第4期,第61页。

17.閻学通:《无序体系中的国际秩序》,《国际政治科学》2016年第1期,第29页。

18. 袁征:《特朗普政府新亚太战略与中国应对》,《统一战线学研究》2018年第1期,第90页。

19. 张玉国:《特朗普政权与美国亚太再平衡战略》,

《东北亚论坛》2017年第2期,第19页。

20. 杨晶滢:《亚太转印太:中美对冲升级还是美国战略转移》,《中国青年报》2018年1月31日,第5版。

21. 郗笃刚、刘建忠、周桥:《“亚太再平衡”战略实施以来美国在南海周边军事布局及其对南海问题的影响》,《亚太安全与海洋研究》2017年第6期,第57页。

22. 李文良:《东盟安全机制及其特点探究》,《国际安全研究》2013年第2期,第137~138页。

23. 刘若楠:《应对南海危机:东盟“自我修复”的措施及限度》,《外交评论》2018年第4期,第33~34页。

24. 韦宗友:《美国战略重心东移及其对东亚秩序的影响》,《国际观察》2012年第6期,第60页。

25. 翟崑:《小马拉大车?——对东盟在东亚合作中地位作用的再认识》,《外交评论》2009年第2期,第14页。

26. 葛红亮:《南海问题与东盟“安全共同体”构建》,

《国际关系研究》2015年第6期,第109页。

27. 张雪:《东盟政治安全共同体建设与中美因素》,

《和平与发展》2011年第2期,第57~58页。

28. 周士新:《东盟与亚太安全共同体建设的路径选择》,《国际安全研究》2017年第4期,第98页。

29. Joseph S. Nye, International Relationalism: Readings, Little Brown and company, 1968, pp. 6~7.

30. Bruce M. Russet, International Regions and International Systems:A Study In Political Ecology, Chicago: Rand McNally and Co., 1967.

31. Buzan and Waever, Regions and Powers: The Structure of International Security,Cambridge University Press,2003,p.20.

32. Katzenstein, A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium, Cornell University Press, 2005, p.41.

33. Mohammed Ayoob,“Regional security and the Third world”, in Ayoob(ed), Regional Security in the Third World, London, 1986, p.4.

34. Bull, The Anarchical Society, Macmillan, 1999, p. 8.

35. Morgan,“Regional Security Complexes and Regional Orders”, in Lake and Morgan, p.32.

36. Jammes Mittleman and Richard Falk, “Global Hegemony and Regionalism”, in Steffen C. Calleya (ed.), Regionalism in the Post-Cold War World, Ashgate, 2000, p.19.

37. Amitav Acharya,“Regional Military-Security Cooperation in the Third world: A Conceptual and Comparative Study of ASEAN”, Journal of Peace Research, 29 (January 1992).

38. David Kang,“Getting Asia Wrong: The Need for New Analytical Framework”, International Security, 27(Spring 2003).

39. Muni,“Chinas Strategic Engagement with the New ASEAN”,IDSS Monographs, No.2,Singapore,2002,p.21,p.132.

40. Henry A. Kissinger, “The Future of U.S.-Chinese Relations: Conflict Is a Choice,Not A Necessity” , Foreign Affairs, Vol. 91, No. 2, 2012, pp.44~46.

41. Friedberg, A Contest for Supremacy: China, America and the Struggle for Mastery in Asia, New York: W. W. Norton & Company.

42. Admiral Michael Mullen, Remarks and Q and A at the Navy League Sea-Air-Space Exposition, Maryland, May 4, 2009.

43. Ronal ORourke, China Naval Modernization: Implication for US Navy Capabilities-Background and Issues for Congress, CRS Report for Congress, W. D., 31 July 2012, pp.8~34.

44. David Shambaugh,“China Engages Asia: Reshaping the Regional Order”, International Security, Vol. 29, No. 3, 2004/2005, p. 74.

45. J. Dosch, The New Global Politics of the Asia-Pacific, Routledge Curzon, London and New York, 2004, p.72.

46. H.A. Habib, Defining the“Asia Pacific Region”, Indonesian Quarterly, No.23, 1995, p. 305.

47. Bjorn Hettne, Andras Inotai and Osvaldo Sunkel. The New Regionalism, Series Vol, I-V, London: Macmillan,1999~2000.

48. Peter Katzenstein, A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium, Cornell University Press, 2005.

49. J.Haacke, ASEANs Diplomatic and Security Culture: Origins, Development and Prospect, RoutledgeCurzon, London, 2003, p.1.

50. A. Acharya,“Ideas, Identity and Institution-Building: From ‘ASEAN Way to the ‘Asia-Pacific Way?”, The Pacific Review, No.10, 1997, pp. 319~346.

51. Estrella Solidum, Towards a Southeast Asia Community, University of Philippines Press, 1974.

52. Pushpa Thambipillai, Regional Cooperation and Development: The Case of ASEAN and Its External Relations, University of Hawaii, 1980.

53. Chung-si Ahn,“Forces of Nationalism and Economics in Asian Regional Cooperation”, in Asia Pacific Community, No. 7, 1980, pp.106~118.

54. Derek McDougall, “Asia-Pacific Security Regionalism: The Impact of Post-1997 Developments”, Contemporary Security Policy, No. 23, 2002, pp.113~134.