基于创新驱动的中国区域产业升级能力评价及比较研究

王新红 押榕 李世婷

摘 要:文中运用熵值法和灰色关联分析相结合的方法对我国“十二五”时期区域产业升级能力进行评价,研究发现,在“十二五”时期我国各省市的产业升级能力逐年提升,产业发展态势良好;我国区域产业升级能力发展不平衡,中东西部差距较大,但在“十二五”期间差距在逐步缩小;产业升级能力整体提升,部分地区进步明显,但也存在个别区域产业升级能力波动较大,发展不稳定;中西部地区产业升级能力不强的原因主要是基础环境相比仍然薄弱,科技创新能力不足,投入-产出效率较低;中西部地区产业结构在“十二五”期间逐年优化,但仍不合理;我国人均GDP逐年上升,但单位能耗依然较高。基于此,提出中西部地区应加大基础设施投入、完善互联网通讯设施、加强中西部地区科技创新、建立中西部地区的优势品牌项目引进外资等建议,以促进我国产业升级能力能健康稳定的均衡发展。

关键词:产业升级能力;创新驱动;“十二五”时期;区域评价

中图分类号:F 207 文献标识码:A 文章编号:1672-7312(2018)03-0245-09

Abstract:The paper combined entropy method with gray correlation method to evaluate industrial upgrading capability of “12th Five-Year” period in China. It is found that industrial upgrading ability has increased year by year in“12th Five-Year” period,and the industry development trend is good;that the regional industrial upgrading ability of China is unbalanced,and there is a big gap between the Middle East and the West,but the gap is gradually narrowing during “12th Five-Year” period;that the overall industrial upgrading ability has been promoted gradually and some regions have made obvious progress,but individual regions have a large fluctuation,and its development is unstable. The reasons of the weak industrial upgrading ability of The Midwest regions are the weak basic environment,the lack of scientific and technological innovation ability,and the low efficiency of Input-Output. The industrial structure of The Midwest regions is optimized year by year during “12th Five-Year” period,but still unreasonable. Chinas per capita GDP is rising year by year,but unit energy consumption is still high. Based on these,in order to ensure a healthy and balanced development of Chinas industrial upgrading ability,The Midwest regions should invest more in infrastructure,improve Internet communication facilities,strengthen scientific and technological innovation in the Midwest regions,establish the advantaged brand project in the Midwest regions,and bring in foreign capital,etc.

Key words:industrial upgrading capability;innovation-drive;“12th Five-Year” period;regional evaluation

0 引 言

黨的“十八大”提出科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,实施创新驱动发展战略是国家发展的重要推动力。《中国制造2025》报告明确指出在全球格局竞争如此激烈的情形下,发达国家已纷纷实现再工业化战略,发展中国家也在不断进行产业升级,为了抢占新一轮产业的制高点,中国必须走创新驱动的道路来实现全国产业的转型升级。而产业升级能力是产业转型升级的综合表现,对产业升级能力进行评价研究,能够更加系统地把握住在创新驱动道路上产业升级的具体现状,能够更加直观地反映出全国各地区产业升级能力之间的差异。要实现中国产业的全面转型升级,东中西部地区的协调发展十分重要,通过对东中西部地区各省市产业升级能力的对比,分析中西部在产业升级中存在的问题,有助于全面提升我国产业转型升级,实现协调发展。据此,本文针对中国31省市在“十二五”期间的经济发展状况,从创新驱动视角出发,构建产业升级能力指标评价体系,对中国31省市的产业升级能力进行评价,为中东西部产业升级及协调发展提供理论依据。

1 文献回顾

目前关于产业优化升级的文献主要集中在产业升级的内涵、影响因素、动力和区域产业升级的发展水平等方面,但对产业升级能力评价的研究文献为数不多。国外学者Dieter Ernst(1998)和Steven S(2008)都认为产业升级是产业由低技术水平、低附加值状态向高技术、高附加值状态转变的过程[1-2];朱卫平、陈林(2011)则将产业升级定义为产业资源优势从低端投入向高端投入转变的一个动态过程[3]。李晓阳、吴彦艳(2010),靖学青(2011)则认为产业升级在宏观上表现为产业结构内部的高级化,在微观上表现为产业素质的提高[4-5]。创新驱动是创新的驱动力,是实现经济转型发展的关键。洪银兴(2013)认为创新驱动是利用技术、知识、企业制度等无形创新要素对现有劳动力、资本、自然资源等进行重新组合,以促进经济增长的一种模式[6]。Chiara Verbano(2016)通过研究企业和创新之间的关系,发现创新驱动的核心是科技创新,它有助于优化产业结构[7];Kelly Sims Gallagher(2016)和Thomas Lager(2016)提出制造业必须利用创新驱动的管理创新与技术创新实现产品和工艺的创新,从而提升制造业产品质量和制造业工作人员素质,改善制造业的内部结构、促进其产业升级[8-9]。我国的学者就创新驱动与产业升级也做了大量的研究,代表性的文献有:纪玉俊、李超(2015)研究发现创新驱动对产业升级具有稳定显著的促进作用,是地区进行产业升级的关键推动力[10];张银银和邓玲(2013)认为依靠创新驱动实现产业升级是一条有效的路径,可以通过技术、管理、制度等方面的创新,驱动传统产业转向战略新兴产业,从而改善产业内部结构以促进产业优化升级[11];张银银和黄彬(2015)运用价值链、产业链理论思想,从技术、市场、全产业链3个角度设计创新驱动产业升级路径,为中国创新驱动产业结构升级提供理论支撑[12];王娟(2016)则认为要成为创新型国家就须坚持以技术自主创新为核心,全方位统筹创新来实现产业升级[13]。产业升级能力是产业升级的综合表现。程艳霞、彭王城(2010)将产业升级能力概括为产业结构、技术结构和产品结构3个方面[14];刘延宝(2014)认为产业升级能力是一系列因素的综合反映,将这些因素划分为外向推动因素和内向压力因素,外向因素包括外商直接投资(FDI)和对外贸易,内向因素包括需求供给、技术创新、市场和信息化等[15]。关于产业升级能力评价方面,邢善芳、赵慧芳(2012)从经济发展程度、产业结构优化程度、产品结构、信息化等方面建立产业升级能力的指标评价体系,并运用改进的TOPSIS方法对2008年东部地区的产业升级能力进行评价[16]。赫连志巍、宋晓明(2013)运用突变级数法评价高技术产业升级能力[17]。安忠瑾(2016)基于OEM的视角对,对制造业在2006至2013年间的升级能力进行评判,发现中国制造业产业升级能力总体呈上升趋势[18]。综上所述,国内外学者对产业升级及产业升级能力评价做了相关研究,从不同视角对产业升级进行诠释,但对产业升级能力进行评价的文献较少,大多数学者在进行产业升级能力的评价时,局限于产业结构,仅从产业结构的高度化和合理化程度来评价产业升级能力,将产业结构的优化完全等同于产业升级能力的提升,并且目前还尚未建立起比较完善的产业升级能力指标评价体系,而基于创新驱动视角对产业升级能力进行评价的文献则较少。本文认为创新驱动是政府、企业、高校、个人等围绕科技创新,利用知识、管理、制度、组织等要素对现有资本、劳动力、物质等资源进行整合,以促进经济可持续发展的一种驱动力量。产业升级能力是一种能够整合现有资源以促进产业向高素质、高技术、高附加值状态转变并能够为社会带来效益的一种能力。基于此,本文对我国“十二五”期间各地区产业升级能力进行评价,发现制约产业升级的原因,为“十三五”我国产业升级提供理论支持。

2 我国区域间产业升级能力评价指标体系设计

文中从创新驱动和产业升级能力的内涵出发,以实现产业升级的基础环境、实现产业升级的科技创新能力、产业结构的自身状况以及产业升级中的效益状况四个方面来构建基于创新驱动的我国各地区产业升级能力指标体系,具体可用图1来表示。

础环境指标是提升我国各省市产业升级能力的物质保障。该指标主要从内部基础环境和外部基础环境衡量;科技创新能力是我国实现产业升级的主要创新驱动力。从创新驱动角度出发,科技创新是产业升级的关键推动力,该指标主要从科技投入和科技产出两方面进行衡量;产业结构指标是实现产业升级的当前自身状况。产业结构的不断优化,表现为第三产业产值比重不断上升、霍夫曼比例系数上升、高技术、信息产业产值比重不断上升;效益状况指标是当前产业结构带来的效果,也是进一步实现各个区域间产业升级的推动力,本文主要从经济效益、生态效益和社会效益来衡量产业升级的效益状况。具体指标体系及解释见表1.

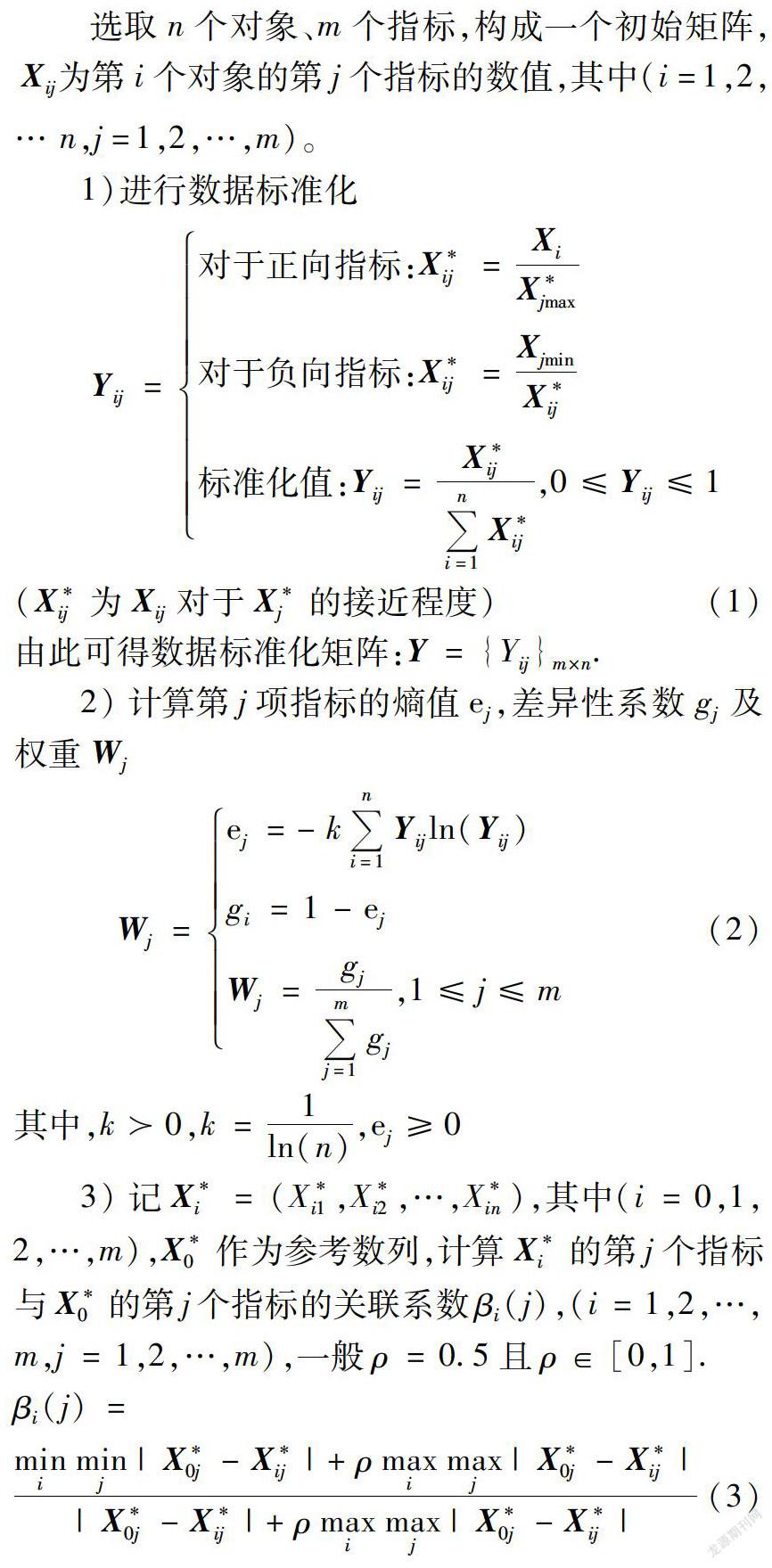

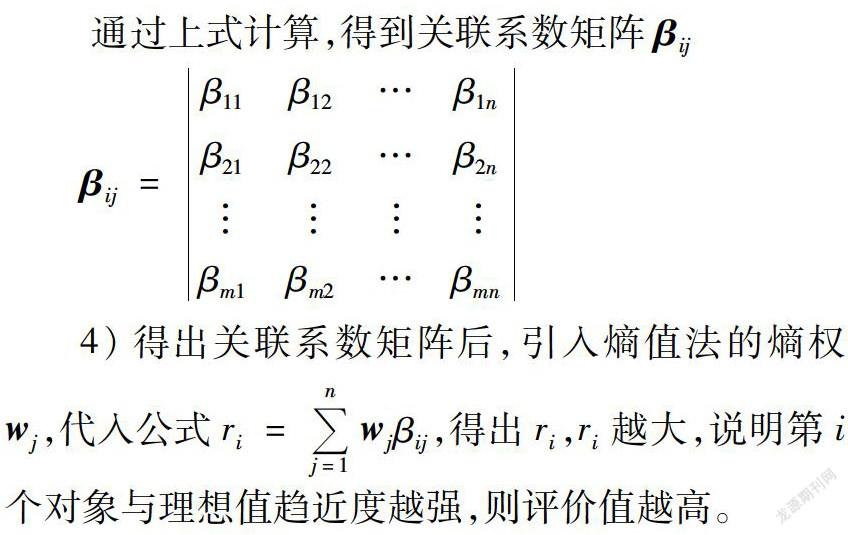

3 构建基于熵值-灰色关联分析法的评价模型

对我国区域间的产业升级能力进行评价是一个多属性决策的问题,多属性决策的核心和关键在于权重和评价方法的确定,本文选用熵值法和灰色关联分析相结合的方法對我国区域间产业升级能力进行评价。熵值法能够根据各指标的具体数据,比较客观的确定指标权重,灰色关联分析法对样本数据量要求不严苛,并且结果以排序的形式呈现,具有较强的灵活性,可以进行有效的赋权评价和决策参考,因此结合2种方法能够客观并且有效的对我国各省市的产业升级能力进行评价,具体操作步骤如下[19]。选取

4 实证评价

4.1 熵权的确定文中熵权是由2015年31省市产业升级能力的各指标数据求得,以保证数据的可比性和权重的可靠性,以此为权重对2011—2015年各省的产业升级能力进行评价,探讨各区域产业升级能力在“十二五”时期的变化情况。文中所有数据均来自《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国高技术产业统计年鉴》及全国31个省市2012—2016年统计年鉴。为了保证研究可比性与稳定性,文中采用2015年我国31省市各指标数据计算出各指标的熵值、差异性系数、权重,见表2.

4.2 评价结果与分析根据2015年数据确定的熵值、差异性系数和权重得出2011—2015年我国各省市评价值及优劣排序见表3.

通过以上实证评价结果,我国区域间产业升级能力在“十二五”期间呈现出以下特点。第一,在“十二五”期间,我国区域间产业整体发展良好,产业升级能力稳步增强。

广东、北京和江苏五年间均保持在我国区域间产业升级能力的前三名,且产业升级能力得分约为0.6,“领头羊”优势显著,其他各省市的产业升级能力也在逐渐提升,向优势地区靠近。“十二五”期间,国家重点调整产业结构,不断优化第三产业比重,加大对科技创新的支持力度,使我国的产业升级能力明显提高,为全面进行“十三五”战略规划奠定了良好的基础。

第二,我国区域产业升级能力发展不平衡,中东西部差距较大,但差距在逐步缩小。从表3中不难看出,我国产业升级能力从整体来说,东部地区发展较快,中部地区次之,西部地区发展相对较慢。江苏、广东、北京、上海、浙江等省市五年间产业升级能力始终保持前列,而甘肃、贵州、青海等几个西部地区的省份产业升级能力相对落后,发展较慢。

在“十二五”期间,东部地区大力发展高新技术产业和第三产业,产业结构逐渐由劳动密集型转为资本密集型;而中西部地区除陕西、四川等个别省份外,科技创新程度较低,第二产业等重污染企业所占比重较大。在创新上差别较大的是:①2015年东部地区R&D人员全时当量总和为254.42,是中部地区的3.27倍,西部地区的5.82倍;②2015年全省规模以上工业新产品开发经费支出中,东部地区为7 439.96万元,远高于中部地区的1 906.23万元和西部地区的924.65万元;③2015年东部地区发明专利的申请量为30 722件,是中部地区与西部地区之和的2倍。

但是在“十二五”期间,东部发达省份与西部地区的产业升级能力差距有缩小的趋势。2011年,排名第一的广东省产业升级能力得分为0.677 9,第31名青海省为0.380 8,二者的差距为0.297 1;而2015年,排名第一的广东省0.644 6的产业升级能力较青海省的差距为0.293 2,差距有所减小,但减小速度较为缓慢。广东省重视创新能力的提升,科技创新的多项指标在全国名列前茅,2015年R&D经费支出达到1 902.45亿元,是青海省12.05亿元的157.88倍;广东省技术市场从成交额6 625.78亿元,而青海省仅为46.88亿元,二者差距明显。区域间产业升级能力不平衡是制约我国经济发展的重要因素之一。东部地区基础设施相对完善,教育水平较高,开放程度强,产业结构也相对合理,特别是在科技创新能力上远高于中西部地区,建立了完善的创新机制推动产业升级能力的提升。这些都是其产业升级能力高的原因。第三,产业升级能力整体提升,部分省市进步明显。我国31省市“十二五”期间产业升级能力均有所增长,各项指标都朝健康稳定的方向发展,部分省市依托自身优势和政策引导,在“十二五”期间发展较快。江苏省在“十二五”期间,产业升级能力发展较快,除基础环境优越外,主要得益于江苏省重视科技创新,2015年江苏省R&D人员全时当量为520 303,高于广东省的501 696,也高于北京市的245 728;实用新型专利申请量多达154 281件,位于全国第一;全省规模以上工业企业新产品产值率达到34.89%,超过广东省的31.08%,也远超北京市的15.49%,产业升级能力较强。河南省在“十二五”后期全国排名由第20名增至第14名,河南省注重研发投入,2015年R&D经费支出增长了35.13亿元,全省规模以上工业新产品开发经费支出达到306.55亿元,较2014年增长了9.4亿元,技术市场成交额达到45亿元,规模以上工业企业技术转化系数增长了近1.5个百分点。在创新驱动的影响下,各项指标增幅明显,尤其是在产业结构方面,第二产业比重降低至48.42%,第三产业比重为40.2%,高技术产业主营业务收入占GDP的比重也由2014年的15.15%增长至2015年的17.98%,产业结构逐渐趋于合理,技术创新能力增强;基础环境方面,全社会固定资产投资由2014年的30 782.2亿元增长至2015年的35 660.3亿元,政府财政支出也较2014年增长了770亿元,基础环境得到优化,吸引外资能力显著增强;效益状况上,单位GDP能耗和单位GDP电耗均有所下降,环境污染治理强度在2015年更是达到了全国第一,产业升级能力明显增强。广西省地处内陆,基础设施条件较为薄弱,优势产业支柱能力较弱,随着政府对产业升级能力的部署和规划,广西省重点发展优势产业,推进旅游业等第三产业的发展,积极吸引外资,2015年产业升级能力排名有较大提升。海南省在“十二五”期间产业升级能力进步明显,海南省地处我国最南端,开发较晚,信息相对闭塞。“十二五”期间海南省积极推动科技创新,升级产业链,推进以旅游、生态采摘等第三产业的发展,博鳌论坛等大型国际会议的顺利召开也为海南省的经济发展作出了贡献,在“十二五”后期海南省华丽转身,成功跻身于前列。第四,个别省市产业升级能力变化较大,发展不稳定。山西省在“十二五”期间产业升级能力排名变化较大,2011—2014年,保持在第10名左右,而2015年却突然下降至26名,这主要是因为山西省是煤炭资源大省,依托重工业发展,受全球性金融危机的影响和国家对重污染企业整治的政策出台,山西省从金融危机后全面进入战略转型期,调整产业比重,对私营煤矿和小型煤矿进行重组改制,对重污染企业进行停顿整治,产业升级能力于2015年有所下滑主要是基础环境这一指标上有明显下降,其中资源得分下降较为明显。安徽省产业升级能力由2014年的第10名下降至2015年的第17名,其科技创新能力虽有进步但增长缓慢,一些指标还出现了负增长,研发机构的个数由2014年的104个下降至2015年的102个,不利于创新能力的提高,也不利于产业升级能力的增长。2015年,安徽省排名下降主要是由于效益状况降低造成的,环境污染治理强度降幅明显,居民消费水平也由2014年的16 107.1元下降至2015年的13 941元,下降了2 166.1元,产业升级能力明显降低。第五,中西部地区产业升级能力不强的原因主要是基础環境相比仍然薄弱,科技创新能力不足,投入-产出效率较低。基础坏境是产业升级的物质保障,北京市2011年电话普及率和互联网普及率分别为176.34部/百人和70.3%,2015年则达到181.73部/百人和76.5%,基础设施覆盖面进一步增强,全社会固定资产投资额也由2011年的5 578.9亿元增长至2015年的7 496亿元,基础环境进一步提高。中西部地区“十二五”期间基础环境也有明显改善,以陕西省为例,2011年陕西省的电话普及率和互联网普及率分别为98.6部/百人和28.3%,两项指标在2015年分别为94.04部/百人和50%,整体呈上升趋势;2011年基础设施投资额为2 401.48亿元,而2015年达到5 337.86亿元,是2011年的2.22倍,增长幅度明显。但中西部地区的基础环境与东部相比依然存在差距。外部环境中,虽然引进外资的能力自2011—2015年逐年上升但依然不足,以引进外资能力最强的广东省来说,2015年广东省实际利用外资额为286.75亿美元,是陕西省的5.82倍,是甘肃省的62倍多,中西部地区外部环境依然不足,基础环境缺乏,使得引进人才和吸引外资的能力也不足,相比而言西部地区科技创新能力较弱。“十二五”期间,科技创新能力排在前五位的始终为北京、江苏、浙江、山东和广东,而海南、贵州、西藏、青海和新疆排名靠后。东中西部科技投入差距较大,2011年,全国R&D投入强度达到2%(包含2%)的有4个省份且全部为东部地区,而2015年,投入强度达到2%(包含2%)的有10个省份,除陕西省外其余全部为东部省份,中西部地区差距明显。在产出方面,全国各省市都积极的将科技创新转化为技术成果,但东部省份能力更强,2015年,仅北京市的技术市场成交额就达到3 454亿元,约占全国的三分之一。反映出“十二五”期间,随着各省市经济的增长和科学技术的重要性愈演愈烈,区域间研发创新的意识也在逐渐增强,科技和创新带给人类的满足感也越来越明显,但东中西部地区的差距依然显著。第六,中西部地区产业结构虽有优化,但仍不合理。自“十二五”开始,我国着重调整产业结构,优化重工业企业布局,从2011年第二产业比重大于50%的19个省市下降至2015年的4个省市,产业结构也逐渐由传统的“二三一”模式转变成较为合理的“三二一”结构。但从指标的具体数据中可以看出,中西部地区尤其是以资源为主要产值的省市依然以第二产业为主。霍夫曼比例系数作为产业升级能力的重要指标,从2011年开始,我国各省市霍夫曼比例系数逐年上升,但东中西部差距愈发明显。不少中西部以重工业为主的地区与广东省高于6%的霍夫曼比例系数相比,凸显出重工业化的问题,重工业化严重将不利于区域间产业升级能力的提升。现代企业的发展已从重工业转变为以高新技术产业为主导的新兴产业上来,我国高技术产业主营业务收入占GDP比重以及信息化产业主营业务收入占GDP比重自2011年呈上升趋势,但区域间差距依然较大。2015年,江苏省高技术产业主营业务收入占GDP比重为40.69%,而贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏以及新疆的这一比例之和仅为33.19%,这反映出西部地区高技术产业相对较少,发展高技术产业的能力较弱,中西部地区产业结构仍需进一步优化。第七,我国人均GDP逐年上升,但单位能耗依然较高,环境保护意识薄弱。降低单位能耗、提高能源利用效率,有助于降低第二产业比重,调整和优化产业结构,从而促进我国产业升级能力的提升。“十二五”期间,我国的经济、生态环境和社会发展能力都有着显著的增长,这与我国政府在“十二五”期间出台节能减排、保护生态环境政策、产业结构有所优化有关,也是我国在“十二五”规划中取得的成果。但较高的单位能耗也是制约中西部地区发展的重要因素,2011年,我国单位GDP能耗大于1的有11个省市,主要为煤炭等资源的集中开采区,其中宁夏自治区最高,达到2.279;2015年,单位能耗降低,单位GDP能耗大于1的有6个省市,宁夏自治区依然最高,为1.195;单位GDP电耗中,“十二五”初期,全国最高的宁夏自治区单位电耗为3 446.56,约为西藏自治区的8.78倍,而2015年,全国最高的宁夏自治区约是最低的西藏自治区的7.64倍,单位GDP电耗降低,但依然较高。中西部地区产业结构不合理,主要依托重工业企业,除受资源条件的限制外,技术落后,人们环保意识较为薄弱,环境污染治理强度较低。

5 结论及建议

通过以上对“十二五”期间我国区域间产业升级能力的实证研究,得出“十二五”期间,我国区域间产业升级能力逐年提升,产业结构不断优化,但我国区域间产业升级能力依然存在着一些问题。首先,我国东中西部地区产业升级能力不平衡,中西部地区虽有提升,但与东部地区相比差距较大。其次,在科技创新能力上,中西部地区较“十一五”时期明显上升,但投入—产出效率较低,科技创新能力弱,不能将科技创新有效地转化为成果应用到实践中。第三,中西部地区产业结构不合理,一些西部省份第二产业比重依然过高,以高技术产业为主导的新兴产业相对较少。最后,中西部地区的环境状况较东部地区来说较为薄弱,经济、生态、社会等效益状况有待提升。针对这些问题本文提出以下建议。

1)加强科技创新,调整产业结构,大力发展高技术产业。我国中西部地区在“十二五”期间依然以第二产业为主,北京市的第二产业比重基本保持在21%,而多数中西部地区为45%,山西省2015年第二产业比重高达50.48%,较高的第二产业比重不利于产业升级能力的提升。政府对产业结构的调整具有宏观引导作用,面对我国东中西部产业结构不协调的现状,鼓励支持中西部地区积极发展电子信息、生物技术和新能源等高新技术产业,不断壮大具有低耗能、高附加值特征的产业比重;加大资金扶持力度,设立淘汰落后产能、节能、减排专项资金;实行产业结构调整目标问责制度,将产业结构调整水平纳入经济考核指标体系中。同时,重视科技创新的作用,围绕当前产业升级问题积极与高等院校、科研机构合作,建立以企业为中心产、学、研相互融通的沟通平台;相关部门应完善知识产权和科技成果转化方面的法律法规,对侵权行为严厉制裁,并设立专门技术转移机构,健全科技成果转化机制;通过税收优惠、政策导向等推广高技术产业落户中西部地区。2)加大基础设施投入,留住人才。完善的基础设施是产业升级的重要保障,东部地区基础设施较为完善,能够支撑产业转型带来的一系列问题。2015年,浙江省的基础设施投资额为7 418亿元,而宁夏自治区的基础设施投资额仅为412亿元,东部与中西部差距明显。应加大对中西部地区的基础设施投资额,完善基础设施,在大数据时代下,尤其是要加大对互联网等产业的基础设施完善力度,加大教育经费的投入力度,引进优秀的人才,留住人才,为其发展注入新的活力。3)抓住“一带一路”机遇深化改革,积极引进外资。随着“一带一路”政策的逐步深入,为我国中西部地区的发展带来了良好的契机。中西部地区应抓住政策优势,积极推进和发展优势品牌,与国外企业合作,引进先进的技术,设立跨区域、跨部门的自贸区,制定优惠税收政策,减少外商投资审批手续,突破行政审批慢、效率低、时间长的机制障碍。同时,中西部地区的企业要“走出去”,要将自己的优势推广到周边国家乃至全世界范围内,让世界了解中西部,从而更好地吸引更多外商到中西部地区投资。4)完善生态文明建设,加大环境整治力度,构建绿色中国。习近平总书记指出:环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福;要像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境。构建绿色中国,需实行严格的环境保护和监管制度,完善生态补偿机制,建立生态环境损害赔偿制度,加大举报奖励制度,以控制高污染、高排放行业的发展,成立环境治理基金,加大对环境污染治理投入力度,提高环境污染治理能力;同时,中西部企业在生产过程中应积极采用新能源、积极研发环保节能技术,建设绿色工业园区,实现高效节能和清洁生产。

参考文献:

[1] Ernst D.Technological capabilities and export success in asia[M].

Routledge:Technological Capabilities and Export Success in Asia,1998.

[2] Steven S,Gloria T.Predicting the emergence of innovation from technological convergence:lessons from the twentieth century[J].Journal of Macro-marketing,2008,28(02):157-168.

[3] 朱卫平,陈 林.产业升级的内涵与模式研究——以广东产业升级为例[J].经济学家,2011(02):60-66.

[4] 李晓阳,吴彦艳,王雅林.基于比较优势和企业能力理论视角的产业升级路径选择研究——以我国汽车产业为例[J].北京交通大学学报(社会科学版),2010,9(02):23-27.

[5] 靖學青.上海第三产业内部结构演变及升级趋势研究[J].同济大学学报(社会科学版),2011,22(04):105-111.

[6] 洪银兴.论创新驱动经济发展战略[J].经济学家,2013(01):5-11.

[7] Chiara Verbano,Maria Crema.Linking technology innovation strategy,intellectual capital and technology innovation performance in manufacturing SME[J].Technology Analysis and Strategic Management,2016,28(05):524-540.

[8] Kelly Sims Gallagher.Innovation and technology transfer through global value Chains:evidence from Chinas PV industry[J].Energy Policy,2016,94:191-203.

[9] Thomas Lager.Managing innovation and technology in the process industries:current practices and future perspectives[J].Procedia Engineering,2016,138:459-471.

[10]纪玉俊,李 超.我国金融产业集聚与地区经济增长——基于225个城市面板数据的空间计量检验[J].产业经济评论,2015(06):35-46.

[11]张银银,邓 玲.创新驱动传统产业向战略性新兴产业转型升级:机理与路径[J].经济体制改革,2013(05):97-101.

[12]张银银,黄 彬.创新驱动产业结构升级的路径研究[J].经济问题探索,2015(03):107-112.

[13]王 娟.创新驱动传统产业转型升级路径研究[J].技术经济与管理研究,2016(04):115-118.

[14]程艳霞,彭王城.湖北省产业升级能力评价与实证分析[J].武汉理工大学学报(信息与管理工程版),2010(02):301-305.

[15]刘延宝.中国产业结构升级能力的时序变化和地区差异的分析[D].杭州:浙江财经大学,2014.

[16]邢善芳,赵惠芳.东部三大经济区域产业升级能力评价研究[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2012(05):16-21.

[17]赫连志巍,宋晓明.基于突变级数法的高技术产业升级能力评价研究[J].科学学与科学技术管理,2013(04):98-103.

[18]安忠瑾, 宫巨宏. OEM视角下我国制造业产业升级能力的研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2016,18(s1):77-79.

[19]郭显光.熵值法及其在综合评价中的运用[J].财贸研究,1994(06):56-61.

(责任编辑:严 焱)