林太乙《镜花缘》方言英译探究:求真还是务实?*

黄 勤 王琴玲

(华中科技大学,武汉 430074)

提 要:本文从Lefevere的“话语世界”和俄国形式主义的“陌生化”视角,以林太乙《镜花缘》英译本中表达地方特有事物名称或形态类、表达地方风俗习惯类、描述人物或者表达人物的思想感情类、单字方言类、詈语或亲属称谓类等的海州方言和北京方言为研究对象,通过平行文本的对比分析,对林译本中的方言标准化策略进行描写性研究,并借助描写和解释译者行为动因的“求真—务实”译者行为连续统评价模式考察译者采用的翻译规范,努力在“求真—务实”连续统上寻求两个端点之间的平衡,同时兼顾求真和务实,且在大多数情况下偏向于务实。

1 引言

清代作家李汝珍的《镜花缘》描写唐敖等人乘船游历海外“女儿国”“君子国”等国的经历和武则天科举选才女的故事。小说融神话、寓言和社会问题于一体,富于幻想,善于讽刺,是古典文学名著中最具独创性的一部奇书。作者李汝珍(1763-1830)直隶大兴(今属北京)人,于1782年(约20岁)随其兄李汝璜宦游并迁居海州(今属连云港市灌云县板浦镇),前后在那里生活近四十年,海州一带的湖光山色、地方掌故、风俗人情等对《镜花缘》的创作产生重要影响。小说基本上采用较为规范的书面语,但广泛吸收富有表现力的海灌方言土语和俚语俗谚,使语言表达更贴切、自然。《镜花缘》具有鲜明海属特色,使用海州方言是《镜花缘》语言的一个重要特色。此外,作者毕竟在直隶大兴生活过近二十年,初到海州时京味十足,雅号“北平子”,所以《镜花缘》的另一个语言特色就是北京方言的使用。

方言是指“一种语言的变体,在语音、词汇、语法上各有其特点,是语言分化的结果,如汉语的北方话、吴语、粤语、闽语等”(夏征农 1989:1744)。具有鲜明海灌特色的海州方言和北京方言的使用使小说《镜花缘》的语言表达明白晓畅,通俗生动。《镜花缘》为研究海州方言提供宝贵研究资料。目前有少数学者(张训 1994:190,顾海芳 2002:102,何婉萍 2014:82)对《镜花缘》中的方言俗语做过简单梳理和例释,但原著中鲜明的方言特色在其英译本中是否得以传递,如何传递的?这些问题还未引起译界的关注。本文从Lefevere的“话语世界”和俄国形式主义的“陌生化”视角,以林太乙《镜花缘》英译本中的海州方言和北京方言为研究对象,通过平行语料对比分析,对林译本中的方言标准化策略进行描写性研究,并借助“求真—务实”译者行为连续统评价模式考察译者采用的翻译规范。

2 陌生化视角下《镜花缘》中方言英译策略

《镜花缘》早期译本基本都是节译本,如翟里斯(Herbert Allen Giles)、王际真与埃·安德鲁斯、张心沧、戴乃迭的译本,基本都是选择小说中较具代表性的章节,如“女儿国”“君子国”部分,进行摘译,倘若选择这些节译本进行研究,唯恐有以偏概全之嫌。因此笔者选择迄今为止《镜花缘》最完整的英译本,即林语堂先生次女林太乙于20世纪60年代受联合国教科文组织之托翻译的译本FlowersintheMirror(以下简称林译本),从陌生化视角分析原著中有鲜明特色的海州和北京方言在林译本中的传递,通过具体译例的描写来总结林译本的方言英译策略。

2.1 陌生化视角下《镜花缘》的方言类型

陌生化(defamiliarization)是俄国形式主义代表人物什克洛夫斯基在《作为艺术的技巧》一文中第一次正式提出的文学术语(Shklovsky 1992:753),指作者在文艺创作中刻意采用陌生而新奇的艺术技巧,从而“使对象陌生,使事物的形式变得复杂而难以捉摸,以此来增加理解的难度,延长读者感受事物的时间和审美过程”(Stacy 1977:41)。小说中的方言以“违规”方式嵌入文学创作中,给读者的阅读体验造成一种陌生化效果,在很大程度上增强小说的独特文学性和感染力,成为陌生化很重要的表现手段之一。

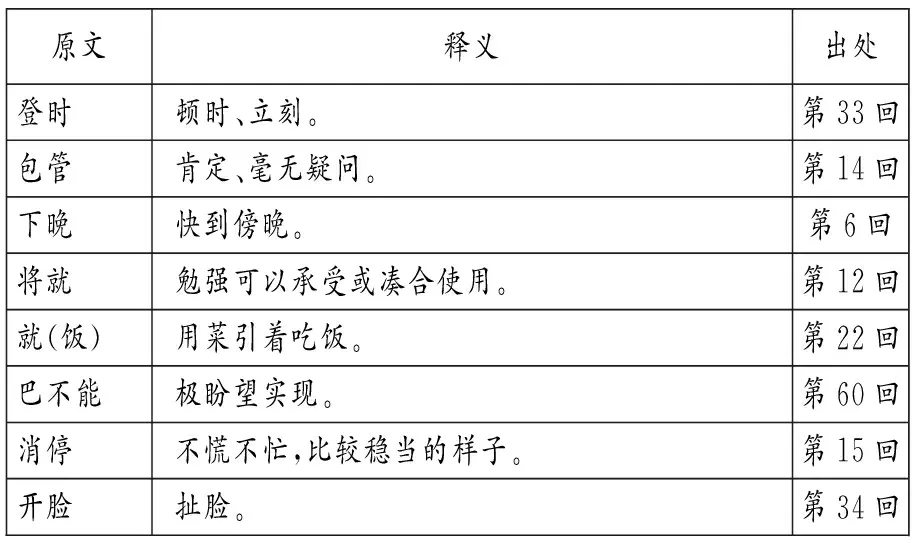

从陌生化视角看,《镜花缘》为读者展现两种“话语世界”。话语世界(universe of discourse)本是逻辑学术语,勒菲弗尔(Lefevere) 将其引入翻译研究,定义为“作者在原著中描述的自己熟知的世界里的物体、风俗和概念等”(Lefevere 1992:87)。笔者对《镜花缘》的方言词汇进行不完全统计,参照这一概念将其归类:一类是有浓郁海属地域特征的“海州方言话语世界”;另一类则是京腔十足的“北京方言话语世界”。典型例子列表如下。

表1 海州方言

表2 北京方言

《镜花缘》从搜集资料、酝酿构思到小说创作完成基本都是在海州板浦进行,所以作者李汝珍将海灌方言应用得自然纯熟,整部作品透露出浓郁生活气息,使原著丰满多姿。但毕竟作者在故乡直隶有近二十年生活经历,小说中随处可见其北方生活的痕迹,京味十足的北京方言也成为小说语言使用的一大特色。《镜花缘》仅海灌方言就有近二百余条,因篇幅所限,笔者仅选择部分具有代表性例子加以分析。上述列表主要涉及海州方言和北京方言话语世界中的以下几方面。

表3 海州和北京两地共用方言

(1)表达地方特有物体事物名称或形态类

小说中有很多表示地方特有物体、物件类的方言文化负载词,如“灰星子”“红椅子”“挑河”“洼曲”“口面”“小嫩嗓子”“屎棋”“下晚”“虚头”“滑倒苍蝇”等。其中“红椅子”是“最后一名”的戏称,有“侥幸取中”之意,被收录在《北京土语词典》(徐世荣 1990:599)的“旧京土语”部分,具有相当史料价值,反映出旧京的名物制度;“口面”即指河面的宽度,又被称作“河面”,在海灌方言中经常引申为“交际广、人脉宽”;“小嫩嗓子”意为“柔嫩动听的嗓音”;“屎棋”意为“臭棋、水平不高的棋”。这些方言词汇的嵌入使小说渗透出浓浓的生活气息,产生一定的“陌生化”效果,拉开小说与读者的距离,丰富读者的阅读体验。

(2)表达地方风俗习惯类

不同生活经验孕育出鲜明的地域文化,形成特定的风俗习惯和其对应的语言表达,如“出室”“三朝”“开脸”等。海灌地区称女儿出嫁为“出室”,即“从娘家屋门走出去到婆家”,也叫“出门子”;女儿出嫁时,一般会请人将两股线扭在一起把她脸上的汗毛扯掉,又叫“扯脸”,“开脸”在古代海州被当作已婚妇女和未嫁闺女的区别;海灌民俗中新娘子到婆家的第三日叫做“三朝”,但《镜花缘》中的“三朝”是指“新生儿出生第三日”,“三朝”开始给新生儿喂奶,其中“朝”读作“zhāo”。

(3)描述人物或者表达人物的思想感情类

作者擅长使用鲜活的方言土语刻画人物,使小说中人物形象生动有趣,形象逼真。如“九公真是好人,说出的话莫不对人心路”中“对人心路”是指两人说话投机,能说到对方心坎上,其中“对”读成“dòu”;“只消把它懒筋抽了,再把馋虫去了”中的“馋虫”指好吃懒做之人,和“懒虫”相似;“你们变着样儿骂我,只好随你嚼蛆”中“嚼蛆”是海灌方言中骂人的话,指“胡说八道”,虽略显粗俗,但字里行间充满生活气息;“我看你只怕未必延龄,反要促寿哩”是麻姑和百花仙子的对话,意为“短寿”的海灌方言“促寿”听起来似乎更加文雅,符合说话者“仙言仙语”的身份。

(4)单字方言类

《镜花缘》中还有一组很特别的方言土语,即单字类方言,如“巴”“偏”“就”“破”等。单字方言短小精悍,但寓意丰富,表现力强。

(5)詈语或亲属称谓类

《镜花缘》中称谓语也有很浓的方言色彩,如詈称类就有“蹄子”“臊货”等动物詈称,“下做人”“混账种子”等表示人格败坏的詈称;“书呆子”“蠢材”等斥人低能的詈称。这部分方言未局限于海灌方言或北京方言,更多是其他地方方言,如潮州话“阿父”、扬州方言“晚娘”、杭州方言“大娘”等亲属称谓。

上面的分类总结比较清楚地显示出作者李汝珍将方言土语很自然地融入其小说创作中,将京白和南方方言融合,增添小说的地方色彩,描写不同的话语世界,其陌生化的文学创作手段既典雅生动,又尽显通俗平易之美,难怪被冠以“才学小说”之名。

2.2 《镜花缘》林译本中的方言英译策略

方言的使用能增强文学作品的陌生化效果,是实现文学性很重要的手段之一,但文学方言的英译是中外翻译界公认的难题。最早较系统研究文学方言英译的波兰学者Berezowski归纳出方言英译的10种策略,首先是对源语方言英译的中性化处理(neutralization)(Berezowski 1997:43),这和后来中外学者比较关注的4种方言英译策略,即方言标准化译法、方言对译法、文学方言自创译法和方言特征淡化译法(汪宝荣 谢海丰 2016:40)中的方言标准化译法有共通之处,都是“将源语中新奇的方言特征译成平淡无奇的标准目标语,消除其明显的方言痕迹”(Hervey et al. 1995:112),这也是林太乙在《镜花缘》译本中采用的方言英译策略,即方言标准化策略。下面结合译本中典型的海灌方言、北京方言和其他方言的翻译进行阐述。

(1)海灌方言译例

① 一头青丝黑发,油搽的雪亮,真可滑倒苍蝇。(第32回,162页)/Her hair was braided and coiledsmoothlyon top of her head, and decorated with pearls and jade.(Chapter 13②, p651)

② 老夫前在小蓬莱吃了一枝,破腹多日,几乎丧命。(第14回,224页)/Last time I took a “magic plant”, I wassickfor days. (Chapter 17, p700)

③ 谁知这日百花仙子正同麻姑着棋,因天晚落雪,尚未回洞。(第4回,12页)/In fact, the Fairy of a Hundred Flowers had not yet returned from Maku’s cave because it was still snowing. (Chapter 3, p544)

例①中“滑到苍蝇”使用夸张的修辞手法,在《海灌地区方言土语研究》(刘作勇等 1992:50)中的解释是“头发非常发亮像搽了油一样”,表达生动有趣,林太乙采用意译法,省略原文话语世界中的文化意象“苍蝇”,直接翻译成目的语话语世界中smoothly. 例②中“破腹”(刘作勇等 1992:65)(读作pò huó)意思是“腹泻、拉肚子”,译者在目的语话语世界中将其虚化,翻译成表达比较模糊、不具体指代某种病情的标准目的语sick. 例③中“落雪”即为“下雪”,译者直接翻译成snowing. 从这3个译例中可以看出,林译省略适合中国读者阅读习惯和审美情趣的内容,虽消减方言在小说中产生的陌生化效果,但也比较准确地再现出原文的语意,与原文可谓异曲同工。

(2)北京方言译例

④ 且等老夫破这一天工夫,四处探听一番。(第28回,141页)/Old Tuospenta day in the wine shops talking to the young people. (Chapter 12, p635)

⑤ 次日起个黑早,提着雀笼去了。(第29回,143页)/The next morning, Lin got upbefore dawnand left with his pair of birds. (Chapter 12, p636)

⑥ 你们只顾斗嘴玩笑,那知此事非同儿戏,若不早作准备,设或出痘……(第55回,283页)/Oh, don’tteaseeach other. You should take precautions against smallpox...(Chapter 22, p764)

例④中的“破”是《镜花缘》中非常特殊的单字方言中典型的一例,“谓舍弃不顾,有不惜花费、宁可牺牲之意”(徐世荣 1990:314),这里的“破这一天工夫”即为“花费一天的时间”,林将其意译为spent非常准确地传递出原文的语意。例⑤中的“黑早”据《现代北京口语词典》(陈刚等 1997:151)的解释是“天快亮的时候”,“黑”在这里没有具体意义,只是用来强调时间之早,林译省略这个具有方言特征的“陌生化”修饰语,意译为before dawn,和原文话语世界里所说的时间保持高度一致。例⑥中的“斗嘴”收录在《北京土语词典》(徐世荣 1990:114)中,指“彼此斗口讥讽或相互开玩笑”,其方言表达诙谐有趣,具有浓郁的生活气息,在林译本中被意译为tease. 在这3个例子中林太乙基本上都淡化原文中京腔的方言特质,统一采用标准目的语对应原文的“陌生化”语言形式,但不失其语意的准确性。

(3)其他方言译例

⑦ 因向妻子道:“大娘,你听妹夫这是甚话?”(第8回,29页)/And tohis wife, Lin said, “Have you ever heard such talk!”(Chapter 5, p561)

《镜花缘》中除了海灌方言和北京方言外,也不乏其他具有鲜明地域特色的方言,主要体现在詈语或称谓上,如表示“继母、后妈”的扬州方言“晚娘”等。例⑦中“大娘”即为杭州方言称谓语,意指“某人的妻子”,林太乙在翻译中没有向原文中那样直呼,而是根据上下文的衔接将其处理为标准目的语对应的wife,让目的语读者通过具体语境去了解“大娘”真正的指称意义。在《镜花缘》的戴乃迭(Yang, Gladys)选译本(《游历异国奇邦》AJourneyintoStrangeLands)③中,戴乃迭把这个句子译为:How can you speak of paying for your board and passage? Wife! 林译和戴译对“大娘”的处理方式略有不同,一个通过语境,一个直呼,但殊途同归,均属方言标准化翻译。

从上述不同话语世界里方言英译的分析我们可以很清楚地看到《镜花缘》林译本中方言英译标准化策略的使用,译文中看不出明显的方言痕迹和鲜明的地域特色,但对原文中“陌生化”语言形式的删减在很大程度上保障了目的语读者阅读的流畅性。图里曾经提出“在翻译的过程中,改变或者完全忽略原文中的文本关系,而用目标语形式库(repertoire)中更常用的语言形式取而代之,从而使译文表现出比原文更大的标准化倾向”的“更大标准化法则”(Toury 1995:268),这也为方言标准化翻译策略的实践提供充分的理论依据。

3 《镜花缘》方言英译探究:求真还是务实?

陌生化手法在文学翻译中的重要性受到国内外很多学者关注,王东风认为,应当遵守“以变异对变异”的原则在译文中再现原文陌生化手法(王东风 2001:47);根茨勒也支持在译文中保留原文的陌生化手法,他认为如果原文中的文学手段能在目的语语言中得以置换,译者就应该用新奇的手法将之置换(Gentzler 1993:80)。而文学方言作为一种实践“陌生化”效果的手段,带有鲜明地域特色和深厚社会文化内涵,方言翻译之难毋容置疑。奈达认为,“如果原文本用非标准用法的方言写成,在目的语中寻找准确对等语无疑将是译者要面临的困难”(Nida 1993:112),因此,方言标准化策略是应用最普遍的翻译策略(Rosa 2012:87)。林太乙在《镜花缘》的方言英译过程中大胆采用这一策略,我们借助“求真—务实”译者行为连续统评价模式来探讨林译的翻译规范:求真还是务实?

3.1 “求真—务实”译者行为连续统评价模式

译者是意志体译者,具有语言和社会双重属性,面向原文,也面向社会,而译者行为是译者在对作者/原文求真的纯翻译行为的基础上融入务实性的目标而表现出的非纯粹翻译行为。“求真”(Truth-seeking)指译者全部或部分求取原文语言所负载意义真相并实现务实于读者/社会的行为;“务实”(Utility-attaining)指在全部或部分求真原文意义的基础上译者实践务实性所采取的态度和方法。求真和务实是译者行为连续统评价模式的两个端点,连续统(continuum)本为一个数学概念,指持续不断而又分等级的连续体,因此求真和务实两者间必然存在渐变状态(周领顺 2010:95)。这两者关系主要体现在以下几方面:

第一,求真是翻译的必要条件,务实是翻译的充分条件,二者是一体,但又相互区别;

第二,求真和务实互为条件,求真是务实的基础,制约着务实,而务实又在总体上高于求真,在一定条件下,二者可以转换;

第三,务实的前提是“求真之无力”或“务实之必须”,包括翻译内部和外部原因;

第四,译者在翻译过程中难免会呈现偏重作者/原文或偏重读者/社会的倾向,但求真和务实都在一个连续统上,不可任意将其割裂开。离开对原文求真的务实是不存在的,缺乏务实的所谓求真也不能真正实现翻译的社会功能和价值;

第五,译者具有语言和社会双重属性,其中“求真”体现出其语言属性,而“务实”则是译者社会性的体现;

第六,求真—务实体现译者动态的自律过程,译者总在两者间努力保持理想中的平衡。

图里在提出翻译行为规范的基础上,将翻译行为置于“充分性—可接受性”的翻译连续统上展开考察和研究,得到茨勒等学者的肯定。求真务实构成的译者行为连续统与图里的充分性和可接受性最为接近,两者具有相通之处,可以说求真—务实译者行为连续统评价模式将译者行为和翻译社会学相结合,拓展翻译批评的研究空间,具有国际化视野。

3.2 《镜花缘》方言英译:求真还是务实?

纽马克认为,“方言翻译的过程中其意义的流失是不可避免的,但并不意味着方言不适合翻译”(Newmark 1988:194)。《镜花缘》共100回,林太乙对原文内容和结构做过大幅调整和重组,在译文中压缩为31回,其中除了因重组而被删除的方言和部分方言的省略之外,林译本中方言的翻译基本都采用方言标准化翻译策略。从求真—务实译者行为评价模式来看,林译本体现的翻译规范如何:是向作者/原文靠拢的“求真”,还是向读者/社会靠拢的“务实”,抑或求真与务实两者兼顾,有所偏重?

3.21 方言英译表达恰当,兼顾求真和务实

⑧ 婉如笑道:“留下花样,岂但坑死人,只怕日后配女婿还费事哩!”(第55回,283页)/“Not onlyawkward, but you will have a difficult time finding a husband!”said Pleasant, laughing.(Chapter 22, p764)

⑨ 林之洋道:“他心心念念原想读书,俺也知道读书是件好事,平时俺也替他买了许多书,奈俺近年多病穷忙,那有工夫教他?”(第7回,27页)/“It is true, she loves to read and write,” said her father, “and I have bought her many books. But since Ihave been so busy, and so often ill these last years, there is no one to instruct her properly”.(Chapter 5, p559)

⑩ 况你父亲在外闲散惯的,在家多住几时就要生灾害病,倒是在外无拘无束,身子倒觉强壮。(第42回,216页)/As for my brother, I know that heis never happywhen he is cooped up at home. He loves to travel, and he is in good health.(Chapter 16, p692)

例⑧中“坑死人”在海灌方言中是“害死人”,也称“活坑人”或“坑害人”,是海灌方言中典型的夸张修辞手法,译者将其翻译为awkward简洁达意,并未一味为了求真而凸显death这层含义误导目的语读者。例⑨中“穷忙”是“穷于应付日常家务琐事”(刘作勇等 1992:68),这意味着“穷”本身没有具体含义,仅用来强调“忙”的程度,译者将其翻译为have been so busy,删减了可能给目的语读者带来阅读或理解障碍的陌生化表达,但并未影响其语言层面的求真度。例⑩中的“生灾害病”泛指“害病”,在这里应该是指唐敖的心境和情绪,译者将其翻译成is never happy,表达准确,符合语境内涵,且通俗易懂。这3个例子说明“求真”和“务实”这两者并不是非此即彼的,体现出译者“求真为本,兼顾务实;务实为上,兼顾求真”的翻译思想。作为意志体的译者的双重属性在这3个例子中得到很好体现:从语言层面的求真度来看,译者尽可能传递出具有异域特质的海灌方言的语意;从社会性务实度来看,译者又考虑目的语读者的阅读习惯、审美体验和文化背景等方面的差异,适当消减因为意义真空所造成的陌生感,可谓求真和务实兼顾,但因翻译活动的复杂性,“求真也只能是部分求真,务实也只能是部分务实” (周领顺 2014:92)。

3.22 方言英译理解正确,求真务实兼顾,偏务实

林译:I’ve just found the vermillion plant andeaten it.(Chapter 6, p572)

戴译:Just now I found some vermillion grass, andtook the liberty of eating itwithout waiting for you.(Gladys Yang, p86)

林太乙在《镜花缘》中的方言英译原则在和戴乃迭《镜花缘》节译本中方言的英译比较中可得到更清楚的阐释。“偏”是海灌和北京方言中都有的客套话,分别收录于《海灌地区方音土语研究》和《北京土语词典》中,通常说“偏你”(读作pin n),指“别人没吃而自己吃了或是别人还没吃完而自己先吃完”。例中“偏”即为此意,林译中这个礼貌用语被省略,译者行为偏向求真务实连续统右端,译者主动向读者/社会靠拢,彰显其作为意志体译者的“社会性”,偏务实;而戴译中用took the liberty of ,表达出“偏”的文化内涵,求真度更高,译者行为偏向连续统左端,译者向作者/原文靠拢,突显其“语言性”,“语言人”的成分较大;在文体上和原文比较接近,更好地实践了形式上的求真,印证了纽马克所说“我们可以把原文方言有节制地翻译成能暗示方言特征的俚俗用法”(Newmark 1988:194)。

3.23 方言英译理解和表达不当或有遗漏,求真度与务实度均有待改进

从求真—务实评价模式来看,林译本中有些方言的英译在求真度和务实度上都有待提高和改进。例中的“虚头”(读作xtou)在《海灌地区方音土语研究》中的释义是“不实在的成分,买卖中多要价叫有虚头”,而林译中的all prices are one只表达出“谢绝讨价还价”这层意思,省略具有地域特征的方言表达“虚头”,虽保障了目的语读者阅读的流畅性,却让他们无从知晓原著中描写的君子国好让不争的淳朴民风,在一定程度上违背原著作者通过描写海外异国他乡风土人情表达自己美好愿望的初衷,“务实度”尚需改进。而不管是在语言形式上和内容上其“求真度”亦显不足。比较而言,戴译将其翻译成It is not as if my goods have a fixed price that leaves no margin for profit,将“虚头”的文化内涵明晰化,兼顾译文的求真和务实。又如例中的“出室”(读作chushé)在海灌方言中意思是“出嫁”,又叫“出门子”,和林译中的divorced(离婚的)在意思上大相径庭;“璧回”和“完璧归赵”同义,是由文言转换而来的方言,意为“将别人赠送的钱物原数送回”,所以例中徐承志并未收下唐敖和林之洋两位好心送来的盘缠而是全部退还,但林译中所说had been given money to use on the way并没有传递出“璧回”的文化内涵,属于语言上“失真”,需改进。

4 结束语

《镜花缘》作者李汝珍在小说第一回自言“曲终之奏,要归于正,淫词秽语,概所不录”。为了保持文章的“正”,小说基本采用的是呈儒雅之气的较为规范的书面表达和文言词语,在一定程度上限制方言的采用。再者,作者主要是想通过君子国、女儿国等海外游历离奇而诙谐的描写来表达自己对理想社会的渴望,鲜明的海属地域特色等并非作者初衷,从这个角度来看林太乙对原著方言主要采用标准化译法完全可以接受,况且译者一直努力在求真务实连续统上寻求两个端点之间的平衡,兼顾求真和务实。此外,译者也不时向“读者/社会”一端靠拢,在客观上远离“原文/作者”一端,有偏务实之倾向。其原因主要有3点:首先,译者倾向于将原文标准化是规避风险的策略,由于语言文化的差异,对意义的全面求真几乎难以实现,必须有所取舍;其次,译者一方面要忠实于原文,而另一方面又心存“私念”,就像林太乙在序言中所说I have tried to render a version which will appeal to the general Western reader(我努力译出一个能够吸引西方普通读者的译本)(Lin 1965:7),因此删减或有意淡化方言中不必要的异域氛围,在不违背原文基础上忠实再现原作的内涵和风貌,属于典型的“读者定位”务实之举(周领顺 2014:78);再者,译者在翻译过程中,其“社会人”的角色突显,译者行为不自觉地向读者/社会一端倾斜,可能与译者是受联合国教科文组织之托翻译原著有关。林译背后的真正原因和动机还需后期更深入全面的挖掘和探讨,以上只是笔者的拙见,希望能对“中国文化走出去”大背景下的中国文学外译,尤其是方言土语的英译理论和实践提供一些参考。

注释

①此处的倒三角是入声符号。入声是古汉语四声之一,在北方方言中逐渐消失,但仍广泛存在于南方方言中。

②本文译例部分汉英章节标注不一致,详见《中国翻译》2015年第2期(王琴玲 黄勤 2015:81)的说明。

③戴乃迭(Gladys Yang)选择《镜花缘》中唐敖等人在君子国、女儿国等海外游历部分摘译,节译本载《中国文学》第一辑(1958:76-122)。

——求真尚爱 正心润德