寻觅栖岩寺

◇ 张瑞田

一

四赴永济,对这座古城渐渐有了直观的印象。如同一个人对自己骨骼、经脉的慢慢了解,自春而夏,从陌生到熟悉。早已定好去攀登中条山,便在天未亮时起床、吃饭,喝过两道茶,就去迎候带我远行的朋友了。

汽车驶向城北,沿着一条细长、平坦、与中条山平行的公路缓行。从汽车里眺望中条山,依然可以感受到山之雄厚、旷达、壮阔。的确伟岸,也有丰富的故事,再度登临,会有自己的发现和体验。司机是本地人,熟门熟路,从城内的酒店到“南郑谷庄村”的牌楼,行驶了三十分钟。也许,司机想让我的旅途有节奏感,就在牌楼前停车,并告诉我,穿过南郑谷庄村,就能找到上山的路。我有点惊奇地看着南郑谷庄村,又向那条笔直、悠长的村路瞭望,路两侧是田野,初冬,路边的柿子树还挂着几颗彤红的果实。看着那几颗果实,心情温暖。昨天去中条山下的农家乐吃饭,就走进柿子树林,摘柿子吃,甜度绵密,煞是可口。晋西南不下雪,这个初冬就没有一处惨白的风景,远远看着中条山鹅黄的山色,谒拜的想法油然而生。

汽车横穿南郑谷庄村,这是一个富裕的村庄,新建的房舍依然可以看出传统的韵致,门窗、檐瓦,似乎都有旧日的痕迹。而在村头嬉戏的孩子,童真的嘶喊,也有起伏的平仄。

汽车停在山脚下的茅屋旁,房门推开,就是山路。汽车勉强停在山沟一侧的平地,对面的山坡平缓,上百只鸡悠闲觅食。高冠、红羽的公鸡,或许是向我们示威,抖动翅膀,飞到树枝上,不无傲慢地看着我们。目睹这一切,心情宁静。山里人家的鸡鸣狗吠,该是农耕岁月的精致美学,可惜,我们与这种最为真实的生活越来越远了。

茅屋里有一对老年夫妻,似乎知道我们此行的目的,笑呵呵地指路,告诉我们,栖岩寺遗址与我们有十华里的距离,可以把山顶的佛塔作为坐标,顺路而上。

我抬头看见了栖岩寺佛塔。我站在山石上看着,一条弯曲、盘桓的路,特像一条有力量的绳索,牵连着起点和终点。然而,我遥望佛塔的目光,也是一条绳索,牵连的是隋唐与今天。

二

栖岩寺三个字,是在启功的一则题跋中读到的。当时,不知道栖岩寺在山西永济,对启功题跋的“唐栖岩寺智通禅师塔铭”的文字与书法,也说不出一二。是喜爱启功先生的原因,对他的题跋书法百读不厌。启功题跋书法不计其数,这份题跋为什么引起自己格外的兴趣?首先是书法好,笔调凝重,跋语典雅,洗尽铅华。这是2004年写的,次年,启功先生撒手人寰,与我们永远告别。当时,“书界再无启功”的哀叹,让我们面对他的墨迹总有一种负罪感。

题跋意新语俊:“右唐栖岩寺智通禅师塔铭沙门复珪撰文不着书人或亦珪笔天真烂漫寓古淡于遒媚足以上逼山阴下开米老结体妙有三分不妥处而疏隽之趣正在其中方之他刻惟唐拓温泉铭合与同参耳。甲申九月元白居士启功记于简靖堂。”彼时,我不仅不知道栖岩寺在山西永济,也没有看到智通禅师塔铭的拓片,对“天真烂漫寓古淡于遒媚足以上逼山阴下开米老”的高古境界、清新气息无从说起。是启功题跋的指引,让我在一个深夜,读到“唐栖岩寺智通禅师塔铭”的拓本,拓展了关于唐代行书的认识和想象。塔铭的撰写者是出家人复珪,启功推断,书法也有可能是复珪所书。有万千拓片从启功眼前经过,这样的事例大面积存在。只是孤例不证,启功仅是推断,没有确认。塔铭由张伽刻凿,对他,启功没有着墨。

那时,我对此类小名头的刻石、简牍、墓志、手札,有着格外的兴趣。书坛习惯性崇尚“高大上”,权力的引领,把我们逼入同一条认知艺术、膜拜古人的所谓正途。如此的价值导向,我们对那些有着鲜活的生命气息、充满大自然烂漫想象的书写视而不见,甚至矮化。显然,这是审美的不幸,文化的不幸。读启功的题跋,那句“天真烂漫寓古淡于遒媚”的描述,即刻激活了我沉暮的内心,便把欣赏的目光投向“栖岩寺智通禅师塔铭”,看文辞,赏书法,体会这块塔铭的命运和启

功与它的关系。2006年,北京师范大学出版社出版《坚净居丛帖(全套十册》,丛帖中的十通拓片,是启功的旧藏,“栖岩寺智通禅师塔铭”居于其中。“栖岩寺智通禅师塔铭”拓本是古拓,拓本钤有“简靖堂藏”“启功之印”,显然,这个拓本是启功传代的家藏。“书必学魏晋”,这是时风,因此,没有临习这件唐代行书。不过,以欣赏的眼光看去,“栖岩寺智通禅师塔铭”风流倜傥,魅力无穷。有访碑的嗜好,想去看看“栖岩寺智通禅师塔铭”的真容,得到的消息是,与许许多多的名碑佳志一样,塔铭被岁月的风尘埋藏。我轻轻叹息一声,感叹塔铭凄苦的命运。

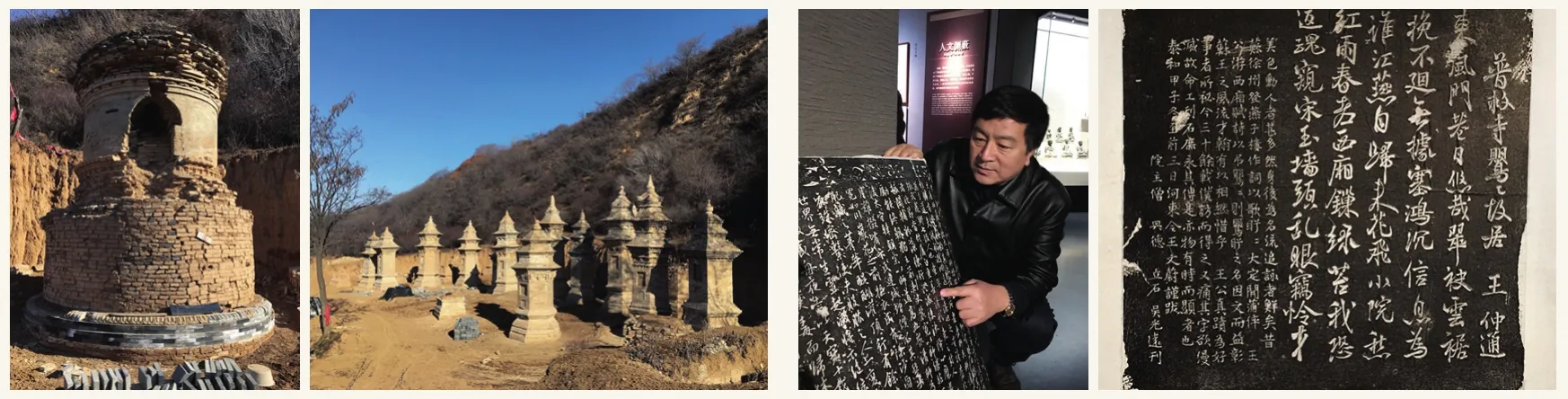

三

2006年11月,我第二次来到永济。两年前,在运城参加老凹诗书展,趁机到永济登鹳雀楼,入普救寺,看蒲津桥遗址,对当年的河东郡和蒲州城有了大致的了解。暮秋时节,再度返回永济。7日,应“舜都讲坛”邀请,在永济图书馆做了“艺术修养与人格建构”的讲座。8日上午,在老凹、吕继业、杨孟冬的陪同下,到博物馆参观。本来是想看看“鱼籽碑”的,这块隋代楷书碑刻,有着1500多年的历史,影响甚深。1979年,国家文物局公布了第一批全国书法名碑,“鱼籽碑”名列其中。“鱼籽碑”为“大隋河东郡首山栖岩道场舍利塔之碑”,因石质斑驳,布满细致的点痕,相似鱼籽,便有“鱼籽碑”之称。碑高334厘米,可惜,耸立博物馆大厅的“鱼籽碑”是仿制品,那块体态垂老、暮气沉沉的石碑,碎成几截,被精心修补后藏于库房。任何假象,审美的功能自然丧失。粗略看看,就往前走了。也就走了十几步,突然看见一件十分熟悉的东西,高约一尺六寸左右,宽二尺三寸左右,椭圆形,一条弧线让它十分生动,立在地上,需要躬身拜观。第一行字—“大唐栖岩寺故大禅师塔铭”,瞬间撕开我的记忆,哦,这不正是“栖岩寺智通禅师塔铭”的原石嘛。突然想到伪造的“鱼籽碑”,又镇静下来,蹲下身体,近距离看着塔铭,理智告诉我,这块塔铭与“鱼籽碑”如出一炉。我错了,眼前的塔铭不是身后的“鱼籽碑”,这是真的,那是假的。让人困惑的问题接踵而至,“栖岩寺智通禅师塔铭”的原石不是丢失了吗,何以从天而降?永济朋友的介绍,解开了我的疑团。位居中条山山顶的塔林长期荒芜,若干座塔被杂草覆盖,或被黄土掩埋。栖岩寺面对的无数次劫难,以抗日战争和“文革”为最,无情战火与极“左”思潮,驱散了中条山上袅娜的香火。毕竟是千年禅院,主人与故事,摄人心魄的魅力,终于让我们有了探究的欲望。考古学家对塔林的挖掘与清理,发现了迷失已久的“栖岩寺智通禅师塔铭”的原石。

如同与久别的朋友重逢,如同探险家的一次发现,如同心爱物品的失而复得,如同旧琴奏出的新曲,我有一点激动,轻轻诵读铭文:“……师讳智通,姓张氏,虞乡七级人也。童年有济廿之量,请益于大智尊者,晚节当付属之重,善诱我尧之人……开示佛乘,住五所住,传衣佛国,去无所去。拯洽四流,挮航六度。谁其悟入,我师调御……”

有了去中条山上拜谒栖岩寺遗址的强烈愿望,遗憾的是,8日下午返回北京的高铁车票就在手中,我向老凹请求,不久便来,目的是中条山。老凹抬头,民国式的帽檐翘起,他微笑道:“再来,还会再来。”与老凹相识已久,作为永济人的文化骄傲,今天有了感觉。

四

正如老凹说,再来,还会再来。2016年12月中旬,第三次去永济,仅考察了蒲州古城遗址,一个月后,也就是2017年1月14日,第四次到永济,实现了登攀中条山、寻访宗教旧迹的梦想。

上山的路是一条柏油路,很窄,汽车无法通行。我们以山麓的茅屋为起点,一步步丈量,走向前方。柏油路是上山的第一段路,走到山腰间的拐弯处,迎接我们的就是一条蛇状的土路了。这是上山的第二段路,也是一条老路,一侧是山壁,一侧是悬崖,枯黄的槐树成片冬眠,死寂沉沉。有一点吃力了,弯弯曲曲,爬过去,来到一处制高点。这里与山顶还有两公里的路程,上去的路陡峭起来,本能意识到,下一步的登攀更为艰难。索性休息,放松紧张的情绪,以美好的心情期待另外一次的出发。不经意间看了一眼中条山,豁然开朗了,刚才一直埋首上山,忽略了山体本身,休息空隙,有了闲情,放眼群山,唏嘘不已。在山下,感觉不到阳光的明媚,山涧静谧,野兔的慌忙逃窜和细碎的声响,凑过来几分阴森。上了山就不同了,可以感觉到阳光的存在,山体的不规则形态,阳光不能一本正经地涂抹,因此,眼前的山有了明暗,产生了阴阳。一块巨大的山体,很像山水画家的大笔泼墨,浓淡中的象征,无形与有形的语言,清晰可感。山后的山,渺茫成一首低音的乐曲,颓废的情绪替增着真实的悠远。还有山峰与山峰间宽阔的空间,虚幻、朦胧,可以放得下这个世界所有的想象。屡次到永济,这是第一次真诚的凝视。山上眺望,体会到中条山的奇崛、瑰美,雄大、顽强。据说中条山的“中”,与不远处的华山的“华”,组成了“中华”—几近地动山摇的名字。这是一个民族的开始,是我们生命的起点。

栖岩寺访古,揭开“鱼籽碑”之谜。

伫立时分,心中有了波澜。调整好情绪,挪动双腿,继续前行。这是上山的最后一段路,更陡峭,更狭窄,更崎岖。为了安全,我们以树枝为手杖,亦步亦趋,时而直行,时而左右弯曲,翻越了最后的山头。山上平坦一些,穿过一段密集的灌木林,经过一处高岗,就与栖岩寺砖塔相望了。大面积的阳光洒满山顶,天空湛蓝,视野通透,五层砖塔在山野间俯视四野,没有语言,却觉得满腹经纶,不卑不亢,能体会到丝丝谦和。我走到砖塔旁,面对灰白色的墙体,看到了时间的流动、岁月的盈亏。砖塔下是一片平坦的空地,杂草肆虐,掩盖不了它的宽阔、笔直,冷寂日久,昔日的钟磬隐隐可闻。

这一片空地就是栖岩寺遗址。栖岩寺,原名灵居寺,建于北周,兴在隋初。隋文帝多次住跸灵居寺,屡屡赐赠宫中珍宝,外国进贡的“玛瑙盏”就是其中的代表物品。公元601年,隋文帝60岁,成竹满胸,舍我其谁,改元仁寿,寓意“仁者寿”。下诏书,向全国八十州赐舍利,要求各寺庙在当年十月十五日创建浮屠供藏。至今还在我们眼前耸立的砖塔就是最初的舍利塔,残了,再建,塌了,再扶起,一年复一年,顽强地立于中条山顶。据传,建塔时漫天紫烟,朵朵莲花,菩萨形象,若隐若现。隋文帝大悦,将灵居寺更为栖岩寺。为记载建塔时出现的祥瑞天象,隋文帝命司法书佐贺德仁撰文,刻石记颂。碑文古雅、华丽,书法清劲、超迈。石材选择,别出心裁,以籽粒均匀、密集陈布的石料刻碑,甫一竖立,风靡全国,高僧文士啧啧称奇。这块碑就是我在永济博物馆未能一睹真容的“鱼籽碑”。

隋文帝点燃的栖岩寺第一缕香火兴盛了很久、很久。离砖塔一里之遥的塔林,述说一切。我站在砖塔一侧,向塔林眺望,尖尖的塔顶,失去塔身的塔座,高矮的塔影,与我身边的砖塔遥相呼应。我位于其间,感受到一种强大的力量。

“大唐栖岩寺故大禅师塔”在那里,自然,塔铭、塔铭的消失之地和发现之处也在那里。

五

靠近塔林,屡屡寒意漂来。我停下脚步,看着由26座舍利塔组成的塔林,宁静无边。

塔林在中条山上沉睡,自唐到清,一直是佛家的圣洁之地。一座塔,就是一个人,一个人,就是一个时代的精神。舍利藏在塔中,是保存,是供奉,是向往。我步履轻轻地进入塔林,看着每一座塔,生于不同时间节点的生命,在这里汇聚,这是归途,也是起点。

在塔林中走过,忽而沉思,忽而大脑一片空白,忽而心头灼热。有的塔依然挺拔,有的塔只剩下塔基,有的塔被山土吞噬,有的塔腹背受伤。塔林旁堆满了建筑机械,对塔林的整修已经开始,几座残塔的下端,新的雕花正在慢慢开放。

塔林深处的中间区域,紧靠山体,是一座残破的塔,高度明显,直径是其他塔的两倍。我围着塔走了一周,在塔的正面,仰首看到一块凹槽,随着圆形的塔身横成一条弧线。凹槽中有罗列的砖,最深处是干土,风掠过,干土滑出塔身,落在地下。25层砖叠起的塔基,经过一千多年的风吹雨淋,气喘吁吁,失去了早年的力量。塔基部分,看到了替换的青砖,显然,抢修工作正在进行。我本能地感觉到,这就是“大唐栖岩寺故大禅师塔”,凹槽就是“栖岩寺智通禅师塔铭”的原来之地。后来的禅师精心保护着它,矢志不渝。渐渐的,围着它,一座座塔破土而立,一代代禅师依然视其为圣洁之地,虔诚祭祀,真挚祷告,使中条山顶神韵氤氲。战争、戾气的政治,存在无尽的邪恶,让这里阴云密布。

好在金属般的信仰有一种无敌的韧性,好在石刻的文字有着长远的寿命,时隔那么漫长的时间,在“栖岩寺智通禅师塔铭”优美的文字中,读通了中条山顶的迷人故事。■