马铃薯块茎增长期短历时蒸发蒸腾量研究

郎景波,侯新月,尹钢吉,李铁男,王 俊

(黑龙江省水利科学研究院,黑龙江 哈尔滨 150080)

马铃薯是我国第五大粮食作物,营养丰富,粮菜饲兼用,加工用途多,产业链条长,增产增收潜力大。我国是一个人口大国,耕地减少和人口增加的矛盾不可逆转,大力发展马铃薯产业对确保粮食安全,促进农民增收,振兴农村区域经济具有重要的战略意义。马铃薯优势区域布局规划(2008—2015年)根据我国马铃薯主产区自然资源条件、种植规模、产业化基础、产业比较优势等基本条件,将我国马铃薯主产区规划为五大优势区。黑龙江省属于东北种用、淀粉加工用和鲜食用马铃薯优势区。据统计资料黑龙江省马铃薯种植面积每年在23.33万~33.33万hm2之间波动,平均单产25.8 t,年总产达800万t以上。黑龙江省种植区域主要集中在齐齐哈尔市、黑河市、绥化市和大兴安岭地区等干旱冷凉地区。

马铃薯是以收获地下块茎为主的作物,适应性强、营养丰富、经济效益好,在黑龙江省农业种植结构中占有重要的地位。作物的正常生长离不开水,而马铃薯需水量试验研究作为一项基础性工作,回答了马铃薯正常生长发育条件下各个生育时期以及全生育期需要多少水的问题。“工欲善其事,必先利其器”,在科学试验研究中,拥有操作简单、方便实用、运行可靠的观测仪器是完成试验研究工作的重要基础,蒸渗仪是作物需水量试验的重要装备,已成为农业水土工程学科开展作物需水量试验的标准仪器[1]。本次马铃薯需水量试验是利用称重式蒸渗仪进行,最终通过称重式蒸渗仪观测记录资料补以降水量和灌水量观测记录,逐日计算不同生育时期和全生育期马铃薯需水量。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

马铃薯需水量试验区设在克山县西建乡境内的沈阳军区空军后勤部克山农副业基地。克山县隶属于黑龙江省齐齐哈尔市,克山县以及周边的讷河市、依安县、海伦市、拜泉县、望奎县、嫩江县等市县均属黑龙江省马铃薯主产区,黑龙江省农科院马铃薯研究所就设立在克山县。克山县位于松嫩平原北部,属中温带大陆性季风气候,1月份平均气温-22.7 ℃,7月份平均气温21.3 ℃,年平均气温1.4 ℃,有效活动积温2250~2550 ℃,无霜期123 d,年平均降水量为510 mm,降雨多集中在6—8月份,占年降雨量的70%左右。试验区土壤为黑土,黑土层厚度30 cm左右,耕性良好,保水保肥能力强,加之气候冷凉,昼夜温差大,适合马铃薯种植。

1.2 称重式蒸渗仪及安装

称重式蒸渗仪由测筒、称架、称架台及电子秤、平衡锤等部分组成[1]。其特点是把称架一端的力臂等倍加长,以提高观测精度。测筒高1.45 m,直径0.90 m,面积为0.64 m2。称重式蒸渗仪的称重系统采用质量计量方式进行测量,测筒质量变化产生的活荷载通过称架传递到电子秤上,读取电子秤的读数变化即可换算出测筒的质量变化。测筒的蒸发蒸腾量(无降水、无灌溉、无深层渗漏、无地下补给时)=电子天平变化差值×称架倍比率。配置的电子秤称量范围为0.5 g~15 kg,感量为0.5 g。本称重式蒸渗仪系统的称架倍比率为6.362。

称重式蒸渗仪安装在中心支轴式喷灌地块内,具体是修建地下建筑在其内进行安装,只有测筒上部露出地面,地下建筑顶部平铺薄层土壤使其与测筒内土面高程以及周围土面高程基本达到一致水平,地面最大开挖深度为2.30 m。在地下建筑内共安放了3台称重式蒸渗仪,可进行单个作物的三次重复试验。

1.3 土壤张力计及安装

土壤张力计是一种低成本测定土壤含水率的仪器,使用中需要绘制土壤水分特征曲线,不同的土壤具有各自的特征曲线,且土壤干湿过程特征曲线不相重合。当土壤张力计测得的土壤基质势高于31.0 kPa时(相当于Pf=2.5时)土壤供水不足,作物需水受到土壤供水抑制,此时为土壤水分下限,应进行喷灌;当土壤张力计测得的土壤基质势低于6.2 kPa时(相当于Pf=1.8时)土壤供水充足,作物需水得到土壤供水保障,应停止喷灌[2]。Pf为土壤水分势能(cmH2O),如果用A表示水柱高(cmH2O),则计算公式为Pf=log(A)。马铃薯主要根系在土层20~30 cm范围内,试验中在1号筒内和田间对照区各埋设20 cm、30 cm深度的土壤张力计监测土壤水分,以此确定灌水与否。由于马铃薯根系较浅,灌水定额选择为20~25 mm。

1.4 需水量试验方案设计

根据试验地块的立地条件,由于地块有一定坡度,且地下水埋深较大,基本不发生深层渗漏和地下补给现象,因此,着重研究降水和灌溉情况下的马铃薯需水量。

选择当地马铃薯主栽品种进行试验,每个测筒均播种5个马铃薯薯块,进行三次重复试验。从整地、播种到收获,测筒内马铃薯的试验管理参照马铃薯地块的田间管理水平进行,以此提高试验的准确性和可比性。

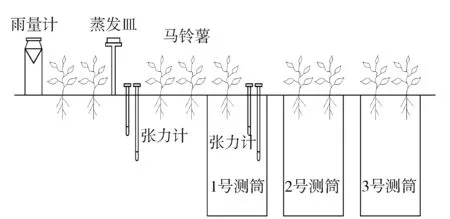

马铃薯需水量试验观测自播种起至收获为止。每日8时,读取电子秤读数一遍,观测降水量记录一次,当进行灌水处理时,灌水后记录灌水量或重新读取电子秤读数一遍,并进行相应记录。根据马铃薯的生育期划分标准记录马铃薯的生育时期,收获时进行考种测产并进行相应记录。图1是马铃薯需水量试验仪器设备布置示意图。

图1 马铃薯需水量试验仪器设备布置示意图

1.5 数据处理

由于使用的电子秤感量小而过于敏感,所以读取测筒质量时受到风的影响在较小的范围内跳动,根据观测资料计算结果时段蒸发蒸腾量值产生了较明显上下震荡现象。因1、2、3号测筒的处理方式相同,只是1、2号测筒有遮雨棚,因此将1、2号测筒测量数值合并平均。3号测筒无遮雨棚,测定时扣除同期雨量数值。

2 结果与分析

2.1 需水量和需水强度变化

马铃薯需水量试验自2015年开始进行,试验划分为5个生育时期,从各生育时期需水量来看,播种出苗期需水量最少,不到全生育期总需水量的6%;幼苗生长期需水量少,占全生育期总需水量的10%左右;块茎形成期需水量较多,占全生育期总需水量的30%左右,是决定块茎数多少的关键时期;块茎增长期需水量最多,占全生育期总需水量的50%以上,是决定块茎体积和重量的关键时期,是需水敏感期;淀粉积累期需水量少,占全生育期总需水量的10%左右。马铃薯日需水强度经历由小到大再到小的变化过程,在7月下旬和8月上旬块茎形成期和块茎增长期达到高峰,然后逐渐降低。

土壤水分状况和马铃薯生育状态是影响蒸发蒸腾量的关键因素,土壤水分大小决定马铃薯的棵间蒸发量大小,马铃薯生育旺盛与否决定马铃薯的植株蒸腾量大小。马铃薯不同生育时期对缺水的敏感程度不同,需水关键期(或叫需水临界期)对缺水最为敏感。马铃薯块茎增长期是需水较多的关键时期,此期缺水会影响干物质积累,严重影响马铃薯的产量和品质。块茎增长期土壤含水率保持在65%~85%范围内是适宜的,经常保持适宜的水分是马铃薯高产的必要条件[3]。

2.2 蒸发蒸腾量的日内变化

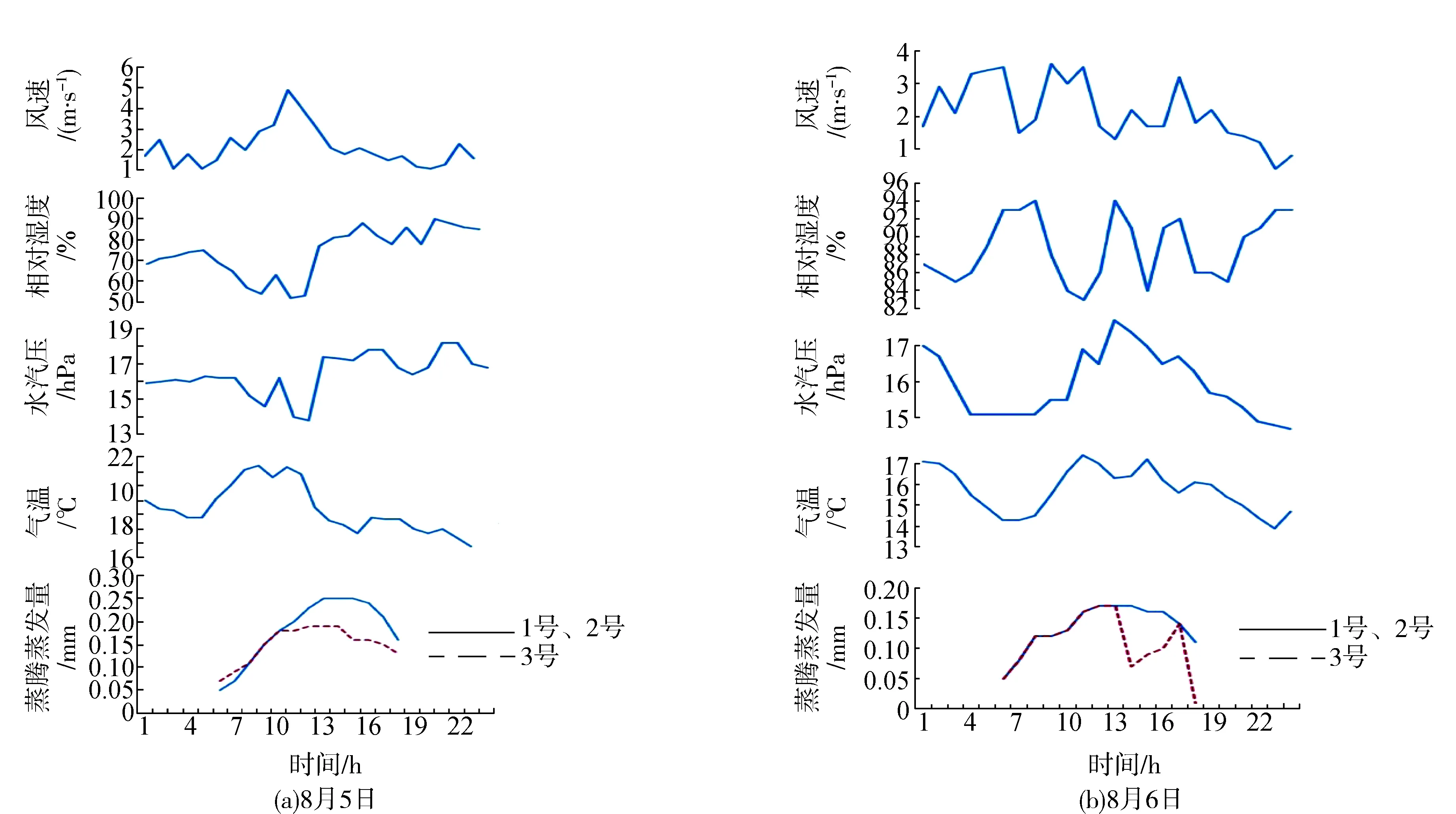

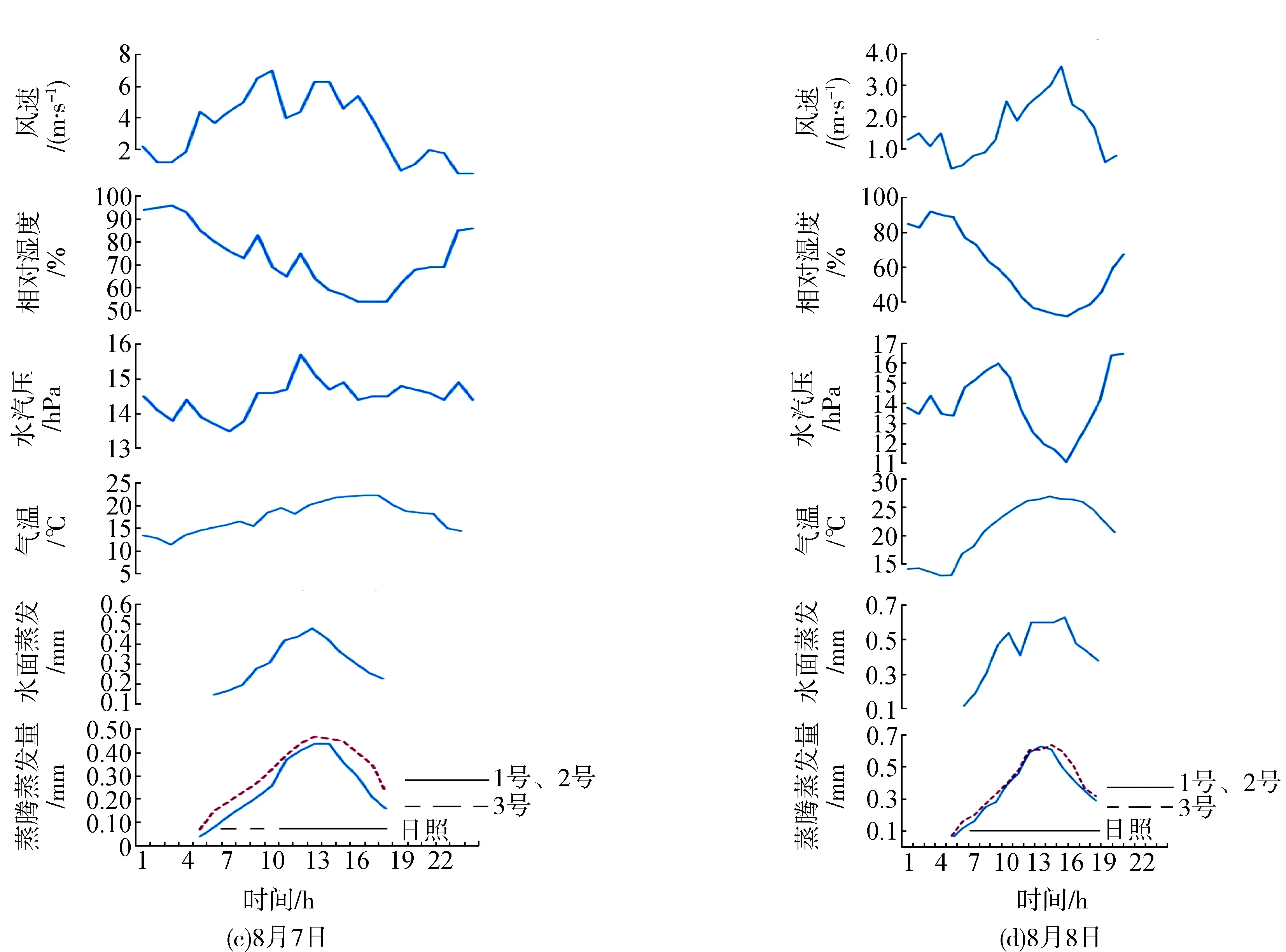

2016年为了探索马铃薯日内需水规律,在马铃薯块茎增长这一需水关键期选择4个白天逐小时进行连续观测,具体是8月5—8日白天进行,由于试验区尚无气象场,因此借用克山县气象站的同期数据进行分析。

从图2实测蒸发蒸腾变化曲线图来看,图2(a)5日、图2(b)6日为阴雨天,气温不高,故蒸发蒸腾较弱;7日、8日天气转晴,太阳辐射增强,气温较高,蒸发蒸腾作用强烈,同时水面蒸发较大。图 2(c)7日、图2(d)8日蒸发蒸腾量峰值出现在下午14时左右, 随着气温的降低、幅射量减小,相对湿度增大,蒸发能力减小,作物蒸腾作用也相应减弱。总的趋势是白天增大,早晚减少。

7月中、下旬试验区降水较少,出现了伏旱,土壤含水率下限达到田间持水率的65%左右,Pf达到2.5,土壤水分不能满足马铃薯适宜生长要求,在8月2日进行喷灌,灌溉水量25 mm。5日、6日为阴、雨天共降雨24.9 mm,而3号测筒相当于多灌溉一次。

8月5—8日阶段性蒸发蒸腾量变化各不相同。5日白天1、2号测筒平均为2.35 mm、3号测筒为1.94 mm,6日1、2号测筒平均为1.74 mm、3号测筒为1.96 mm,7日1、2号测筒平均为3.58 mm、3号测筒为4.43 mm,8日1、2号测筒平均为5.10 mm、3号测筒为5.57 mm。

白天20 cm蒸发皿水面蒸发与蒸发蒸腾量曲线相似,7日蒸发皿水面蒸发量为4.04 mm,比1、2号测筒蒸发蒸腾量多0.46 mm,比3号测筒马铃薯蒸发蒸腾量略少0.39 mm;8日白天蒸发皿水面蒸发量为5.86 mm,比1、2号测筒蒸发蒸腾量略多0.76 mm,比3号测筒略多0.29 mm。可以看出马铃薯蒸发蒸腾量与蒸发皿水面蒸发存在一定的比例关系,变化趋势基本一致。

夜间没有进行观测,但发现6—8日早晨的数值产生负值。其原因是降雨时一些雨水落在蒸渗仪周围植株上溅入测筒内,产生负值。另一方面,夜间至清晨空气中的相对湿度大,在测筒内植株叶面、土面和测筒外侧凝结成露水,影响蒸渗仪测量精度,日出后气温升高这一现象消失[4]。

从图2(c)、2(d)中可以看出,3号测筒蒸发蒸腾量大于1、2号测筒。其原因是3号测筒多增加了一次降雨,测筒内的蒸腾为植株主要失水过程,从土壤中吸收矿物质随体内水分向上移动,水分充足时蒸腾作用强。值得注意的是降雨或阴天,蒸发蒸腾量变化不明显。晴天或降雨、灌溉后的晴天,蒸发蒸腾量有明显上升变化趋势。土壤含水率在不同情况下,蒸发蒸腾量也不同,反映了作物需水特性,说明土壤水分是影响作物蒸发蒸腾量的一个比较重要的因素。

由于农场马铃薯耕作垄宽和田间CK对照区为90.0 cm,测筒内种植也采用这种模式,测筒部分土面裸露,存在一定的棵间蒸发。但大部分叶面覆盖率大,还是以蒸腾消耗为主。

2.3 主要气象因子的变化

影响蒸发蒸腾量的重要因素有相对湿度、日照、风速、饱和水汽压、温度和土壤水分。空气中的相对湿度和风速是影响蒸发蒸腾量的直接因素,日照(辐射强度)能诱导叶面气孔启闭又决定空气温度和相对湿度变化,日照和风速是控制蒸发蒸腾量的决定因素[5-6]。

空气中相对湿度和蒸发蒸腾量有密切的关系。相对湿度降低时蒸发蒸腾量增加,相对湿度数值早晚大,中午数值变小表明空气干燥。从图2(c)、2(d)中可以发现相对湿度的日变化与气温日变化相反,在气温升高的午后,空气中相对湿度数值最小。而在气温最低的夜间和清晨,空气相对湿度数值增大,空气水汽压也增大,叶面外水汽压差变小,蒸腾变慢。在6日16时小雨时和7日早晨相对湿度达到95%左右,接近饱和。

图2 蒸渗仪蒸发蒸腾量与气象因子变化曲线图

风速与相对湿度呈相反关系。风速能将植株叶片周围水汽浓度较高的空气带走,使水汽扩散的梯度加大,并补充一些相对湿度较低的空气,加快植物蒸腾。

日照时数与蒸发蒸腾量两者呈现基本一致,日照是影响蒸发蒸腾作用的最主要外界条件。白天日出时,大气温度的升高,叶片温度高于大气温度,使叶片内外的水汽压差增大,叶片获得辐射能量增多,蒸发蒸腾量逐渐增大,其峰值出现在辐射强度达到最高值的14时左右。

温度对于马铃薯蒸腾作用是显著地改变了叶片的水汽梯度饱和差,从而影响蒸腾速率的大小。上午日出以后,随着气温升高,日照辐射能量增加,蒸发蒸腾量也逐渐增加,并在午后阶段达到最大值。随着辐射能量减少,气温降低,蒸发蒸腾量开始下降,在18时达到较低值。

雨天或清晨有露水时空气湿度增加,会导致蒸发蒸腾量下降。晴天蒸发蒸腾量明显高于阴天,其峰值出现在下午14时左右,辐射强度也达到最高值,相应的蒸发蒸腾量也达到最大值。上述情况是在土壤供水充足时发生的。雨天或阴天气候条件因素变化不是很显著,蒸发蒸腾量并没有像晴天那样出现较大的峰值。

3 结 论

本文采用土壤水分动态观测法观测气象因子对马铃薯蒸发蒸腾的影响,主要结论如下:

(1)蒸发蒸腾量是制定灌溉计划以及水分供应状况的前提,使用称重式蒸渗仪准确地测定短历时蒸发蒸腾量对提高水分利用率有重要意义。可根据测筒内的土体质量变化直接测定马铃薯作物蒸发蒸腾量,因此它能作为马铃薯短历时蒸发蒸腾量的测定仪器。

(2)蒸发蒸腾量的变化主要是由降雨、温度、相对湿度、水汽压通过太阳辐射和风的作用等外界条件所决定的。在天气晴朗,随着太阳的升起,温度增高,土壤水分供应充分,蒸发蒸腾量增加,至下午14时左右达到高峰,随太阳的下落而下降。在阴雨无日照的天气情况下,蒸发蒸腾较弱无规律。

(3)本研究只是在称重式蒸渗仪逐日测定马铃薯作物的基础上进行间隔1 h蒸发蒸腾量试验,主要是人工观测,其试验结果有待进一步验证。