《天明》:政治贞洁与肉身贞洁

——左翼电影模式的基础性延展

袁庆丰

(中国传媒大学,北京 100024)

图片说明:中国大陆市场销售的《天明》DVD碟片包装之封面、封底。

1933年,联华影业公司出品了无声片《天明》①《天明》(故事片,黑白,无声),联华影业公司1933年出品。VCD(双碟),时长97分22秒。编剧、导演:孙瑜;摄影:周克;主演:黎莉莉、高占非、叶娟娟、袁从美、罗朋。,这是孙瑜继1932年的《野玫瑰》和《火山情血》后的编导第三部左翼电影。《天明》上映前后,《申报》上刊登的广告自然多有称赞,兹尽可能将收罗到的转贴如下:

惊人消息 伟大贡献。渔村里的美人精,上海城的跳舞星,纱厂里的小阿姐,马路边的野莺莺,为着他们的吃饭,为着他们的前程,一个个的丧命、一个个的牺牲、这样压逼黑暗、这样总有天明。领民众的先烈们,共甘苦的好弟兄,流血汗的烧火夫,执干戈的革命军,为着他们的主义,为着他们的热诚,一个个的丧命、一个个的牺牲、这样总有革命、这样总有天明。“天明”有沉毅刚果,怒掷头颅的革命战士!“天明”有神秘冷艳,笑洒鲜血的绝世佳人!“天明”有意志薄弱,自甘沦落的纱厂女士!“天明”有擅作威福,醉生梦死的纨绔厂主!“天明”有痴肥乐天,与世浮沉的绿头□大!“天明”有瘦若乾猴,千灵百怪的舱底火夫![1]

活跃着青春的朝气,饱含着生命的活力。闪耀着健全的身体,充满着向上的精神。[2]

联华影业公司特制巨片……美丽的菱菱带着胜利的微笑说:革命是打不完的!一个倒了……一个又来!抨击黑暗势力的残毒!描写劳苦群众的悲哀!揭穿都会狞恶的丑恶!鼓励革命伟大的精神!都市的夜里,试问掩饰着几许悲凄的血泪?辗转哀号在黑暗里的人类。谁不正渴望着天明?农村的夜里,不知埋葬了许多健壮的骨骼,但在曙光欲晓的一刹那,草原上飞起了这一片牧歌。[3]

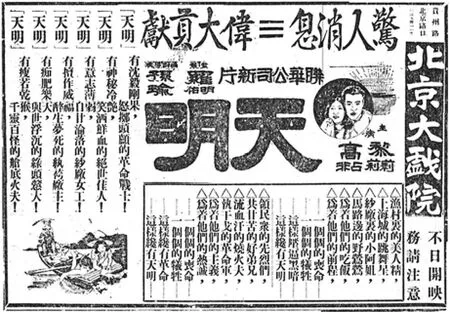

图片说明:左图为《开麦拉》杂志(1932年,第147期,第1页)影印翻拍;右图文字:联华公司第二厂新片“天明”,图中为主角黎莉莉,孙瑜导演、此影极佳、摄于西湖之里湖、该片盖取景于是。

朋友,你痛苦吗?你失望吗?快来看“天明”,从残灰里再燃你希望的烈火!朋友,你寂寞吗?你迷惘吗?快来看“天明”,向黑暗里寻出你的光明之路!朋友,你烦恼吗?你愤懑吗?快来看“天明”,一吐你那郁抑不平之气!朋友,世界都是美吗?人生都是笑吗?快来看“天明”,让你自己来求一个聪明的解答!……。[4]

这是相当的抓住了大众意识的作品,也是孙瑜先生煞费苦心的作品。在这一影片中,它告诉我们农村中的人们是怎样的不得不离开故土而怀着重大的希望走到都市中来,而在都市中他们又过着怎样的生活:压迫,痛苦,于是她们和他们觉悟了,受不了“黑夜”的压迫,而盼望着“天明”勇敢的走向光明的前途。就现在的中国情况看来,“菱菱”和“张表哥”的环境能够博得大多数的同情,因为有着成千上万的人们,在过着比这更悲苦更黑暗的生活。然而他们并不一定完全等待着“革命军”来解除痛苦,他们自己有着更坚强更伟大的力量。就这一点说,“天明”所解释给我们的,只是模糊的认识,事实上便不会这样容易的得着光明……在现代的中国,在一切条件均不完备的情形之下,能有这样的成绩,哪能不教我们欢喜呢?[5]

策励革命进取精神抨击都会黑暗势力的国产超特巨片。是人境、是仙境、菡萏十里香莲清、是流血、是流泪、流血流泪等天明、天明、天明、天明、来何迟、命已倾、国脉民生两如此、四万万人醒未醒。[6]

图片说明:《申报》广告影印翻拍,1933年1月24日,第20版,第21477期。

连日客满光临请早。孙瑜已经给我们的是:“故都春梦”“野草闲花”“野玫瑰”“火山情血”、孙瑜现在给我们的是、天明。太阳一出天明亮,此片一出影界惊;天明了大家起来罢,天明了大家欢迎他。[7]

她的娇艳令人惊羡、她的堕落令人生怜、她的热血笑中喷出、她的精神永久留存。[8]

联华公司最新哀艳刺激巨片。哀艳的剧情,细腻的表演,刺激的穿插,惊奇的摄制,伟大的背景,艺术的导演,完成了这部无上的巨片不可不看啊。[9]

然而,1949年后,1960年代的中国电影史研究对《天明》的评价却不是很高。譬如,一方面肯定影片“反映了人民群众在帝国主义和封建势力压迫下对革命到来的渴望”以及导演孙瑜的“正义感”,但同时又认为影片的现实意义因为“女主人公转变过程描写得不够真实”[10]267而被削弱。这显然是因人定性,因为在《中国电影发展史》出版之时,孙瑜已经因为编导《武训传》(1951),在1952年被最高当局直接指令打倒在地,成为全国上下的批判对象了。

所以,1960年代的中国电影史研究,对《野玫瑰》的评价是:“在对上层社会生活表示了某些厌倦和憎恶的同时,对劳动人民流露出一种小资产阶级的人道主义同情”[10]266;这与其对《火山晴血》的评语如出一辙:“这部影片也同《野玫瑰》(1932)一样,是从小资产阶级浪漫主义的空想出发的,反映出了作者的世界观的明显弱点”[10]266。也就是说,孙瑜的这三部影片,实际上都没有被划入到左翼电影序列当中。而左翼电影是当时至高无上、政治正确的形态,掌握评价权利的恰恰是夏衍、田汉等当年同人,将前辈孙瑜算作联华影业公司极少数“追求进步的创作人员”之一[10]265的定性,已属难得。①笔者对《野玫瑰》的具体讨论意见,请参见拙作:《从旧市民电影爱情主题向左翼电影政治主题的过渡——〈野玫瑰〉(1932年):早期左翼电影样本读解之一》(载《文学评论丛刊》第11卷第1期,南京,季刊,2008年11月出版;其完全版和未删节版,先后收入上海三联书店2009年版《黑白胶片的文化时态——1922-1936年中国早期电影现存文本读解》和台湾花木兰文化出版社2015年版《黑马甲:民国时代的左翼电影——1932-1937年现存中国电影文本读解》两书)、《寓小我于大我之中——1922-1937的中国左翼电影》(载《人民政协报》2012年2月13日第11版,北京,双周刊)。笔者对《火山情血》的具体讨论意见,请参见拙作:《中国早期左翼电影暴力基因的植入及其历史传递——以孙瑜1932年编导的〈火山情血〉为例》(载《河北师范大学学报》2009年第5期,石家庄,双月刊;其完全版和未删节版,先后收入《黑白胶片的文化时态——1922-1936年中国早期电影现存文本读解》和《黑马甲:民国时代的左翼电影——1932-1937年现存中国电影文本读解》);笔者对两部影片的最新讨论意见,请参见本书(结项版)之第一章、第二章。

到了1990年代,对《天明》的评价在政治上已经开始松动,因为大家多少都开始怀疑,以前对孙瑜的批判是否合理。然而禁忌犹存。因此,对孙瑜作品的讨论更多地是从艺术上展开。譬如有人认为,相对于《野玫瑰》“迈向进步”[11]330、《火山情血》的不足[11]331,《天明》“终于在浪漫和现实当中找到了一个初步的结合点”[11]331。只不过,“《天明》的前后两部分不太统一,前半部分无论是从内容还是从形式上看,都达到了近乎完美的程度”[11]331“其浪漫风格在不脱离写实的基础上得到了尽情的发挥;然而,在下半部分,编导的理想则发展成了缺乏现实基础的空想”[11]332。

所谓影片的上半部分,讲的是女主人公菱菱从乡下进城,被董事长迷奸后离开工厂;影片的下半部分,已成为职业性工作者菱菱积极投身救苦济贫的社会活动,并最终为革命事业献身。1990年代的这种判断,一方面源自当年影片上映之后评论家凌鹤对《天明》的深度分析[5],另一方面也承接了1960年代电影史研究的官方定性。2000年以后其他的中国电影史研究,除了提及影片的艺术形式之外[12],对《天明》本身并没有展开讨论、明确置评[13-15]。

孙瑜1930年代初期编导的这三部影片,尤其是《天明》(以及其他左翼电影),之所以值得翻检、重新讨论,是因为它们与后来的电影发展、尤其是1949年以后的中国大陆电影承接乃至当下的电影有着直接关联——在政治上、艺术上、文化上,乃至电影本体理念层面。实际上,1933年的《天明》和1932年的《火山情血》《野玫瑰》一样,共同为1949年以后新中国电影生产奠定、提供了可以直接取用的意识形态资源,尤其是直接套用的艺术表现模式;《天明》的独到之处,就是对政治贞洁和牺牲模式的形象呈现。

一、《天明》:左翼电影的阶级性和暴力性

1933年《天明》上映后,即被当局列为“赤色影片”名单,今天来看这个名单的划定是实事求是的,的确是宣传革命思想——其实当时就有人在报纸上评论说,这个电影“是一首象征革命与讴歌革命的诗”,只不过呐喊的力度不够[5]。因此,《天明》毫无疑问是一部左翼电影。左翼电影最显著的特征就是阶级性、暴力性,以及由此而来的宣传性。

1.阶级性。所谓阶级性,指的是被肯定的、被歌颂的人物一律出身于工农阶级。《天明》中的女主人公菱菱,是一个地道的乡下女农民,只不过从乡村来到城市,成为今天人们所说的女民工。实际上,菱菱周围的那些人,无论进城的时间早晚,他们的阶级出身都是一样的属性,都属于农民—工人(民工)阶级,包括她的最终投身革命队伍的未婚夫张表哥。

左翼电影从诞生之日起,就将农民和工人阶级定性或塑造为先进的、革命的、值得歌颂的阶级和正面人物。由于这两个阶级的政治属性是共通的,所以两者的互换既是正常的,更是被允许的。譬如张表哥在工厂被恶霸开除后,按照一般的逻辑,他会在另外一家工厂找工作,但影片却安排他到轮船上当伙夫——这是非常典型的工人阶级形象了。他对恋人菱菱并没有表现出一般性的儿女情长,而是说:天马上要亮了。而与他先进的阶级属性相般配的,是他强壮的肌肉和剧烈的、舞蹈性质的肢体语言——这是他后来走上革命道路、在战场上英勇厮杀的替代性体现。

同时,作为被否定形象的反面人物,其阶级属性和特征,在左翼电影中也始终是非常鲜明的、具有连贯性的。《天明》里反面人物的代表,最突出的就是欺男霸女、残酷剥削工人的纱厂主,也就是资产阶级。左翼电影中的资产阶级,包括地主阶级,既是反动阶级,又必定是革命阶级要消灭的对立面。

资产阶级/地主阶级即剥削阶级对工农阶级压迫和剥削体现在三个层面:欺男霸女、打骂工人,同时勾结恶势力尤其是反动军阀,是为政治压迫和政治剥削。强迫工人超时工作,女工生病也不允许休息,是为经济剥削。第三层是性剥削:以卑鄙手段强行掠夺优质性资源。譬如资本家、纱厂主在电影中总共出现了三次,每次出场都是左拥右抱;而且,在霸占了菱菱的堂姐后还不满足,又用灌醉酒的方式强暴了菱菱。

2.暴力性。左翼电影之所以是左翼电影,是因为具备与阶级性紧密关联的暴力性。

理解和考量左翼电影的暴力性,除了暴力场面的展示,还有一个终极性的、通俗的、可以量化的质证指标,那就是,影片中是否有人直接死于暴力。《天明》中的暴力性毋庸置疑,且分为两个阶段,第一个阶段是个体和群体之间的暴力,譬如张表哥被工厂恶霸欺负后,和工友们一起打群架(暴力反抗)。第二个阶段即上升为阶级性的暴力——在1930年代的左翼电影中,暴力性的体现并非源自政党,而是国民政府军的北伐背景——除了革命军战士的牺牲,影片的高潮,是女主人公菱菱因为帮助身负传递情报重任的革命军密探脱逃,最终被敌军枪决。

左翼电影的阶级性是灵魂(与生俱来),暴力性是躯体(强壮),宣传性是面容(坚毅)。1930年代的左翼电影,从诞生之日就是灵肉合一、骨肉俱全。包括《天明》在内的左翼电影虽然在1936年被强行转型,整合成为新生的国防电影(运动),但十几年后,左翼—国防电影的特质即被片面放大,生成1949年以后的新中国电影,进而全面完成文化基因的单向隔代传递①笔者对左翼电影、国防电影以及二者关系的深入讨论,请参见拙作:《新浪潮——1930年代中国电影的历史性闪存——〈浪淘沙〉:电影现代性的高端版本和反主旋律的批判立场》(载《南京艺术学院学报-音乐与表演》2009年第1期)、《国防电影与左翼电影的内在承接关系——以1936年联华影业公司出品的〈狼山喋血记〉为例》(载《佛山科技学院学报》2008年第2期)、《电影市场对左翼电影类型转换及其品质提升的作用——以〈壮志凌云〉为例》(载《南京师范大学文学院学报》2009年第2期)、《〈孤城烈女〉:左翼电影在1936年的余波回转和传递》(载《青海师范大学学报》2008年第6期,西宁)、《〈联华交响曲〉:左翼电影余绪与国防电影的双重叠加——1937年全面抗战爆发之前中国国产电影文本读解之一》(载《浙江传媒学院学报》2010年第2期)、《新电影的诞生是时代精神和市场需求的产物——以1937年新华影业公司出品的〈青年进行曲〉为例》(载《北京电影学院学报》2011年第3期)、《左翼电影-国防电影与新中国电影的血统渊源——以1937年新华影业公司出品的〈青年进行曲〉为例》(载《杭州师范大学学报》2011年第4期)、《〈春到人间〉:从左翼电影向国防电影的强行转化——辨析孙瑜在1937年为中国电影所做的历史贡献》(载《当代电影》2012年第2期);前四篇文章的完全版,收入《黑白胶片的文化时态——1922-1936年中国早期电影现存文本读解》,后三篇文章的完全版,收入《黑夜到来之前的中国电影——1937年现存国产影片文本读解》(中国广播电视出版社2012年版),七篇文章的未删节版,分别收入《黑马甲:民国时代的左翼电影——1932-1937年现存中国电影文本读解》和《黑布鞋:1936-1937年现存国防电影文本读解》(“民国文化与文学研究”文丛七编,第21册,台湾花木兰文化事业有限公司2017年版),敬请参阅。。只不过,暴力革命的引导者,既不是民族主义精神也不是北伐军,而只限定于共产党领导下的八路军和新四军。

《天明》最重要的两个贡献,是由阶级性和暴力性引申而来的政治贞洁模式与主人公牺牲模式——这两个突出特征,同样是由左翼电影核心思想延伸而来的四肢。

图片说明:《现代电影》(杂志)影印翻拍,1933年,第1期,第1页。

三、《天明》中政治贞洁模式与牺牲模式

1.政治贞洁。左翼电影中的政治贞洁,有两层涵义,即两项显性指标。

第一层又有两点。

首先,主人公的出身一定要符合左翼电影的阶级性要求,也就是出身底层——为弱势群体说话特性和特点直接奠定了1949年以后新中国电影的政治贞洁模式——左翼电影中,被歌颂的人物,一定要出身于一个革命性阶级即无产阶级,即农民阶级或工人阶级。《天明》显然符合这一硬性要求:主人公菱菱和她的恋人,以及她周围的人,不论菱菱的堂姐、堂姐夫还是那些男女民工,都来是自农村(农民阶级)的进城务工人员(工人阶级),这都是中国社会的底层群体的代表。

反观1949年以后的新中国电影,凡是被歌颂的正面人物、正面形象,哪一个不是这样的出身属性?譬如那些出身农民最后成为革命战士的英雄人物——这种底层特性非常鲜明,一般是主流社会排斥的边缘群体,这就是为什么会有这样的时代流行语:“此处不留爷,自有留爷处;处处不留爷,爷就投八路”。实际上,很多老红军、老八路的回忆录里,都不乏这样的描述:给别人放牛或放马的时候,把家畜丢了,没办法和东家交代,就去从军入伍了。——所以,政治贞洁的首要含义,就是其阶级出身的纯洁性必须得到根本保证,《天明》就是如此。

图片说明:《联华画报》(杂志)影印翻拍,1933年,第1卷,第1期封面。

其次,就是革命行为的坚定性。

主人公对革命的认识和投入,不仅是至始至终、贯穿始终的,而且是要高于一般群体和大众的信仰。《天明》的主人公菱菱是一个无知识的乡下女子,但是她的阶级觉悟和斗争精神却高于一般人,这表现在她激烈的革命诉求上——其实这是编导的层次——譬如她的表姐被迫害死去的时候,她呼号到:“天尽管这样的黑暗!压迫尽管这样的增加!这样才有革命!这样才有天明!”跟已成为革命者的表哥重逢时,她的表达是:“叫我受苦的不是你!也绝不是一两个人!”被捕之后,她高呼口号:“革命是打不完的!一个倒了一个又来!”

菱菱的革命行为,其坚定性的基础其实是政治贞洁。其程度、层级是最高等级——宁可献出生命,也绝不屈服和叛变。和菱菱同一级别的,还有她的表哥。影片特别安排了一场戏——这是新中国电影中,作为革命者的男女主人公最常见的场景——热恋中的两人见面以后,说的全是关于革命发展和革命斗争形势的问题,丝毫不涉及男女之情,哪怕一个起码的、合乎人情事理的交代都没有——要知道,影片大段大段的闪回早就清楚地告诉观众,他们是青梅竹马的恋人、拥有忠贞不渝的美好爱情。

再看菱菱的堂姐夫,那个胖胖的滑稽角色,虽然也来自农村、进城务工,但显然,其阶级觉悟不高,譬如经常做出一些无聊庸俗的动作来取悦逗他的老婆,也就是菱菱的堂姐;而菱菱的堂姐虽然也是受压迫阶级,但显然她的革命性不坚定,革命意志比较薄弱,所以才被董事长引诱、失去贞操。这样,同属于无产阶级即工农阶级群体的每个人之间就有了层次之别——其他那些同样被压迫的、被剥削的工农大众,他们的觉悟性显然也不及主人公。这是“文革”文艺塑造人物的“三突出”原则的渊源所在。①“三突出”要求在所有人物中突出正面人物,在正面人物中突出英雄人物,在英雄人物中突出主要英雄人物。

图片说明:《联华画报》(杂志)影印翻拍,1933年,第1卷,第2期,第1-2页。

2.肉身贞洁。这是政治贞洁性的第二层涵义。同时,这种贞洁并不仅限于女性和肉身。

左翼电影(以及1949年以后的新中国电影)有一个很有意思的现象:被肯定和歌颂的正面英雄人物——尤其是女主人公,一定不能在肉体上有失贞的地方;如果有,就一定安排她牺牲,而且牺牲在光明即将到来的时候,让她在黑暗中死去,与黑暗一同灭亡。这一点在《天明》中最为明显。女主人公菱菱的表姐虽然也属于被肯定的阶级,但因为经不起资本家的诱惑失身,所以影片安排她死去。

主人公菱菱肉身贞洁的丧失,是被资本家灌醉后造成的,是被强暴的,是被迫的,是在无可反抗的情况下发生的。菱菱的阶级性、革命性也是毋庸置疑和坚定不移的。即使她为生活所迫成为性工作者,主动用卖身钱访贫问苦、救济穷人——这实际上是编导试图从道德上替她完成救赎——尽管如此,也无法改变她必将死亡的命运。换言之,虽然政治立场坚定,但由于失去肉身贞洁,所以只能成为牺牲品。正因如此,菱菱在刑场上才那样大义凛然,甚至有些兴奋,嘱咐行刑队“在我笑的最好看的时候开枪”。她的死不是她乐意不乐意的问题,是这样的人物必须去死——政治贞洁不能允许肉身失贞,尤其是女性。

图片说明:《联华画报》(杂志)影印翻拍,1933年,第1卷,第4期,第2页。

1949年以后的新中国电影,基本上继承了这个政治—肉身贞洁模式。譬如属于红色经典系列的黑白故事片《野火春风斗古城》(编剧:严寄洲、李英儒、李天;导演:严寄洲;主演:王心刚、王晓棠、王润身、金青云;八一电影制片厂1963年摄制),女主人公银环的姐姐金环,之所以安排壮烈牺牲,一是已婚,二是被俘,第三是为了避免被日军侮辱——这是维护女性肉身贞洁、进而保证政治贞洁的极端和稳妥的方式——总之是要安排牺牲的。

有意味的是,这个政治—肉身贞洁模式并不限于女性,也并不限于被俘——即使是男主人公也不例外。譬如另一部红色经典电影、黑白故事片《红色娘子军》(1960年摄制)的男主人公洪常青,这位正面英雄人物之所以要在胜利前夜被敌人烧死——壮烈牺牲的主要原因,一是出身于小资产阶级,即念过书的小知识分子,其次就是因为负伤被俘——1960年代新中国电影的政治—肉身贞洁模式,被完整带入1970年代的“文革”电影①《红色娘子军》,编剧:梁信;导演:谢晋;主演:王心刚、祝希娟、向梅、陈强;上海电影制片厂1960年摄制。笔者对这部电影的具体讨论意见,祈参见拙作:《爱你没商量:〈红色娘子军〉——红色风暴中的爱情传奇和传统禁忌》,载《渤海大学学报》2007年第6期,第58-64页。。

概而言之,1949年后新中国电影的这种非常态的模式化处理方式,根源在左翼电影;政治贞洁和肉身贞洁相关联,根源又在于1930年代初期的左翼电影,譬如1933年的《天明》。

实际上,即使到了1936年,国防电影已经开始全面取代左翼电影的时候,作为左翼电影余绪,出品于1936年的《孤城烈女》(又名《泣残红》)依然重温这个模式。《孤城烈女》是从莫泊桑的小说《羊脂球》改编而来,女主人公为拯救民众奉献了自己的肉身之后却被鄙视,展示的是人性恶,这是二者的相似之处。不同之处是,《孤城烈女》的女主人公做出牺牲以后,最终还要死在敌军重机枪的反复射击之下。这同样是政治贞洁与肉身贞洁之间紧密逻辑关联最鲜明的体现——无论做出怎样的奉献、牺牲,当失去了肉身贞洁之后,即使正面人物乃至英雄人物也都没有存活的理由。②笔者对《孤城烈女》深入的讨论,请参见拙作:《〈孤城烈女〉:左翼电影在1936年的余波回转和传递》(载《青海师范大学学报》2008年第6期,其完全版和未删节版分别收入《黑白胶片的文化时态——1922-1936年中国早期电影现存文本读解》和《黑马甲:民国时代的左翼电影——1932-1937年现存中国电影文本读解》),新版讨论意见,请参见本次结项结集第十五章。

四、结 语

多年来,许多研究者是从对待1949年以后的新中国电影的角度去看待1930年代的左翼电影的;譬如,视其为宣传的产物。宣传性的确是左翼电影的特征之一:为了理念的传达,主题先行,不惜牺牲生活真实——《天明》就是如此。但回到历史语境就会明白,左翼电影首先是市场化的产物,即应对市场的需求而出现。换言之,左翼的、革命的理念,是民众、主要是知识阶层想要索取的时政信息,所以才有编导和制片公司大批量投入。

图片说明:《联华画报》(杂志)影印翻拍,1933年,第1卷,第6期封面。

因此,左翼电影又不能仅仅被认为是宣传的产物。因为从常识上说,1949年之前的中国电影几乎完全是私营化的市场主导。换言之,左翼电影之所以能在1932年出现并在1933年达到高潮,继而迅速成为与新市民电影并驾齐驱的主流电影代表之一(直至1936年),社会文化生态是合力作用的结果,不能认定为单单是政党领导所致。

具体到《天明》,左翼电影的市场性又有几重特性必须言说。一是现代性即时政性,因此影片中自始至终充满着革命主张和革命暴力宣传、革命思想以及革命的暴力行动。二是传统性即文化性。譬如菱菱失身是影片的一个重头戏,促使观众产生本能的同情,因为这涉及中国的一个道德禁忌,即处女被迫失去贞操。这是女主人公走向激烈反抗社会的文化与道德基础——被侮辱和被性剥削的菱菱堂姐也属于同样性质——否则,只有左翼口号是不能触动观众的,观众接受起来也是有抵触的;或者,就是新市民电影了(譬如《船家女》①《船家女》(故事片,黑白,有声),编剧、导演:沈西苓;摄影:严秉衡、周诗穆;主演:高占非、徐来、胡茄;明星影业公司1935年出品。笔者的具体讨论意见,请参见拙作:《新市民电影:左翼电影的高级模仿秀——明星影片公司1935年出品的〈船家女〉读解》(《江汉大学学报》2009年第1期),其完全版和未删节版先后收入《黑白胶片的文化时态——1922-1936年中国早期电影现存文本读解》和《黑皮鞋:抗战爆发前的新市民电影——1933-1937年现存中国电影文本读解》(上下册,“民国文化与文学研究”文丛六编,第八、九册,台湾花木兰文化出版社2016年9月版)。敬请参阅。)。

作为市场化的产物,左翼电影与之前对旧电影即旧市民电影一样,同样注重卖点和时尚元素。首先是喜剧人物和喜剧角色的分配,譬如刘继群饰演的胖姐夫、韩兰根饰演的瘦猴,都属于配角,戏份不长,但是一定要有,因为这也是一个卖点,承担着噱头的功能——早期中国电影始终是最大众化的低端文化产品。其次是其他时尚元素,譬如影片一开始,小火轮就出现了两次,后来又有巨大的客船和漫长的码头送别场面;菱菱进城后与众伙伴去大世界游玩,她进入上层社会后奢靡、放荡的行为,尤其是两段香艳的网袜戏等等。

这些与其说是情节的需要,不如说是影片的刻意安排。因为这些代表着现代和都市的景物、现象、行为,是影像奇观,更是视觉卖点。这些元素表征着市场化的考量结果。就此而言,1949年之后的新中国电影落后许多,而且这些时髦景象只能从坏人坏事那里看到,而且还是一点点,同时又会受到意识形态上的严格限制,难免扭曲、误读,进而形成观众对历史和电影的蒙昧理念,遗患至今。②笔者对《天明》的个案研究,曾有《左翼电影的道德激情、暴力意识和阶级意识的体现与宣传——以联华影业公司1933年出品的左翼电影〈天明〉为例》的文章,发表于《杭州师范大学学报》2008年第2期(双月刊),这篇文章的完全版和未删节版,先后作为第16章河第肆章,收入《黑白胶片的文化时态——1922-1936年中国早期电影现存文本读解》和《黑马甲:民国时代的左翼电影——1932-1937年现存中国电影文本读解》。敬请参阅。此次是新写就的版本,其中,参考文献之[1][2][3][4][5][6][7][8][9]委托孟梦查找。特此申明。

2011年4月22日-2018年1月25日