近郊型河流景观的生态修复

——以德国德莱萨姆河为例

苟翡翠

周 燕*

河流被称作是陆地生态系统的“动脉”,也是人类早期文明的发源地,城市的繁荣发展与河流的生态健康密不可分。近年高速城市化、工业化过程中,人类对于河流进行了裁弯取直、渠化、筑堤、筑坝等水利工程改造,致使河流的结构不断发生变化,生态功能也呈现逐渐退化的态势。目前世界各国都在认真反思人类活动与大型水利工程对河流生态系统带来的破坏甚至灾难。各国国情、自然地理特性、河流特性、开发利用和受损状况等众多因素与条件不同,灵活地选择与国家、地区实际状况契合的河流治理策略是达成修复目标的关键[1]。

德国曾经为提高内河航运能力,对境内的河流进行了大规模改造,面对河流过度人工化带来的一系列负面影响,德国风景园林师Alwin Seifert提出了河溪近自然治理的理念,倡导使用低造价的方式对传统河流进行整治,使其恢复自然状态以维持景观美[2]。20世纪50年代以来,“重新自然化”的河流修复理念得到了广泛的认同,以德国为代表的发达国家如美国、日本、荷兰、新加坡等积极开展了大规模的河流生态修复实践,在利用生态工程修复河流形态、生态功能与过程等方面形成了较为成熟的经验。近几十年,工业的衰退和城市萎缩为城市河流的生态修复带来了新的机遇,德国政府积极反思河流治理中存在的问题,关注河流的自然水文、水动力过程,聚焦城市水系与绿色基础设施交互联通网络的建立,在境内大力推行了以减轻洪涝灾害、修复河流生态系统结构、功能和结构、提升河流景观品质等综合目标为导向的河流生态修复整体规划[3]。德国境内开展的一系列生态修复实践,如恩茨河(Enz River)、伊萨河(Isar River)等综合治理项目已经成为河流生态修复理念在地应用的优秀典范[4-7]。

我国有关河流生态修复的研究与实践活动起步于20世纪90年代,目前已经从理论框架、修复策略、修复方法、技术等多个角度对河流的生态修复议题进行了有益的探索。如董哲仁[8]从河流生态系统的过程与功能出发,具体地阐述了河流生态修复的概念、方法,并提出了一系列修复工程技术。张卫东等[9]从河流的生态防洪、水体环境改善、岸线形态修复、缓冲带设计等几个方面探讨了北方城市河流生态修复的建设思路与具体方法。付飞[10]基于生态学理论对河道空间进行了定量分析,提出了针对不同河道空间模式特征的景观规划和生态调控策略。王正超[11]以北京川北河为例,具体介绍了河流空间格局、生态护坡、湿地保护与恢复、水资源保护与利用、生态公益林及生物多样性保护等方面的设计方法。诸葛亦斯等[12]探讨了运用缓冲带控制河流面源污染的策略,并对河流缓冲带结构、缓冲带植物配置等进行了较为详细的论述。刘翔[13]具体介绍了基于景观共建原理的水动力调控、河道底质改善、河道空间修复、水质强化等水环境生态修复技术。可见,目前我国河流生态修复的研究内容集中在河流岸线形态、河流堤岸与坡面结构、河岸缓冲带景观植物配置等具体的修复方法层面,综合性的景观修复参考案例较少。而河流生态修复景观设计方法的研究大多面向于探讨城市河段类型,对河流不同流域段所面临的问题差异及其相应的修复策略与技术的梳理与辨析较少。

目前我国各地区正在积极开展河流修复工作,如何深入挖掘国外已有案例的成功经验,根据河流自身及其所处地区的特点,因地适宜地开展河流生态的系统修复仍有待进一步探索。本文以德国德莱萨姆河(Dreisam)为例,从修复理念、修复策略、工程措施等方面综合解析,总结了该项目的实施成果,思考了对于我国近自然河流生态修复可借鉴的理念与技术方法。

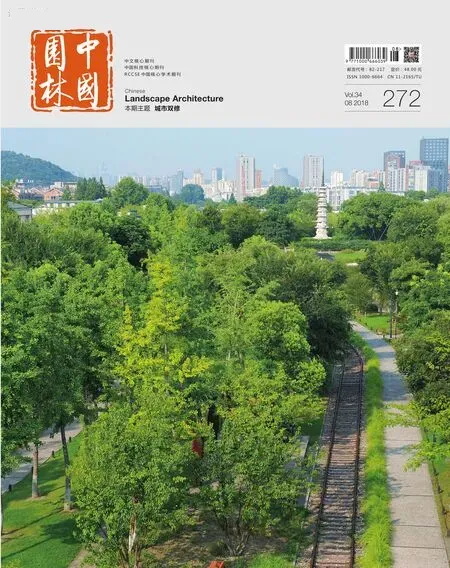

图1 德莱萨姆河修复设计河段修复前影像(引自Google Earth卫星影像)

1 项目背景与概况

德莱萨姆河(Dreisam)位于德国巴登-符腾堡州境内,全长29km,发源于南黑森林海拔377m 3个流域的交汇处,流经弗莱堡等城市,最终在埃尔兹与利奥波德运河合流注入莱茵河。德莱萨姆河是典型的冲积扇河流,作为莱茵河上游的中等流域,德莱萨姆河在沿途拥有众多的细小支流,发展形成了较大的泛洪区域和多变的河床。

由于德莱萨姆河上游被地形极其陡峭的山谷包围,加上受到该地区降雨量较大、集水区域坡度大、河床基岩层的含水量低、水流难以迅速下渗等自然地理条件的影响,河道中极易快速形成径流,该流域常年遭受着洪水的侵扰。与其他发达国家的防洪策略类似,德国政府早期在德莱萨姆河河道中建设了拦水坝等设施用以蓄滞洪水,几乎在全流域保持了均等的河道扩展横截面,大量用于保护河床免受侵蚀的水工设施结构和用于发电的水坝破坏了河流原有的面貌,干扰了鱼类的洄游,造成河岸带生物多样性与水质的下降(图1)。

为积极响应欧盟要求,保障水框架指令(WFD)在德国实施的连续性,促进实现巴登-符腾堡州河流水域良好的生态状况、保持良好的生态潜力,德莱萨姆河流域的生态修复计划于2012年被正式提出。该项目由弗赖堡市政府环境部主持推进,Kamm和Pohla这2位自由设计师合作完成了最终实施的景观规划部分。

该项目也积极倡导公众和自然保护协会的参与,在前期详细调查了沿线的防洪需求、区域动植物资源和栖息地的现状,并以水文数据为基础明确了防洪标准,结合考虑民众对于滨水游憩的需求,最终将修复区段确定为河道23+040-24+000间长800m的区域范围。多方专家给出了物种保护、栖息地建设的相关意见,项目组协商后制定了改善河床底部与岸带的形态、提升防洪能力、提供丰富的多物种栖息地、修复与上游细小支流的联通性、植入游憩设施、提升景观效果等几个主要修复目标。弗莱堡政府于2013年通过了该修复方案,并正式开始了项目的实施。

德莱萨姆河修复项目的规划区段,位于弗莱堡城区边缘地带,与城市保有一定的距离,是典型的“城-乡”衔接空间,这类近郊型的河流区段往往拥有自然和社会的双重属性。一方面,与流经高密度建成区的城市河段相比,该区段仍保持着较为自然的基质背景,河岸带用地多为自然林地、农田等,景观风貌富有野趣。同时,该区段河流受建设开发活动的干扰较小,面临的问题相对单纯,多为水量的季节性丰枯、瞬时流速较大等,河流仍保持着一定的自我修复能力,具有较强的可引导性和提升空间。另一方面,与流经自然区域的远郊型河段相比,该区段邻近城市,区位条件优越,交通相对便利,可达性良好,作为滨水空间往往拥有较强的景观吸引力,是人们休闲、游憩、散步等活动的场所之一,通过合理的引导开发,能够有效提升其服务功能,作为城市游憩空间的补充。

2 项目的修复理念

在德国寻求可持续的发展理念下,德莱萨姆河生态修复方案的设计和工程建设过程中,始终秉承了近自然修复的理念,充分尊重河流系统的自然规律,思考了对生态、防洪、游憩、设施等功能的整合与协调,追求尽可能地恢复河流原有的自然状态与自然过程。一方面,修复方案强调天然材料、自然工法的运用以及对于河流生态系统自身修复能力的调动。另一方面,项目在建设过程中也尽可能地以自然状态进行,注重修复工程的可持续性。该项目以尽可能低的投入,在实现传统河道治理目标的同时提升了德莱萨姆河流域的生态质量,同时营造出朴素优美、富有地域特色的近自然河流景观(图2、3)。

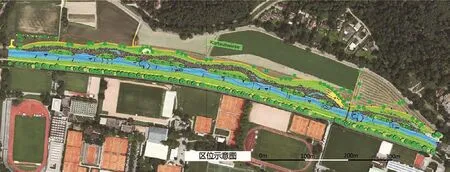

图2 德莱萨姆河景观修复规划区位示意图[16]

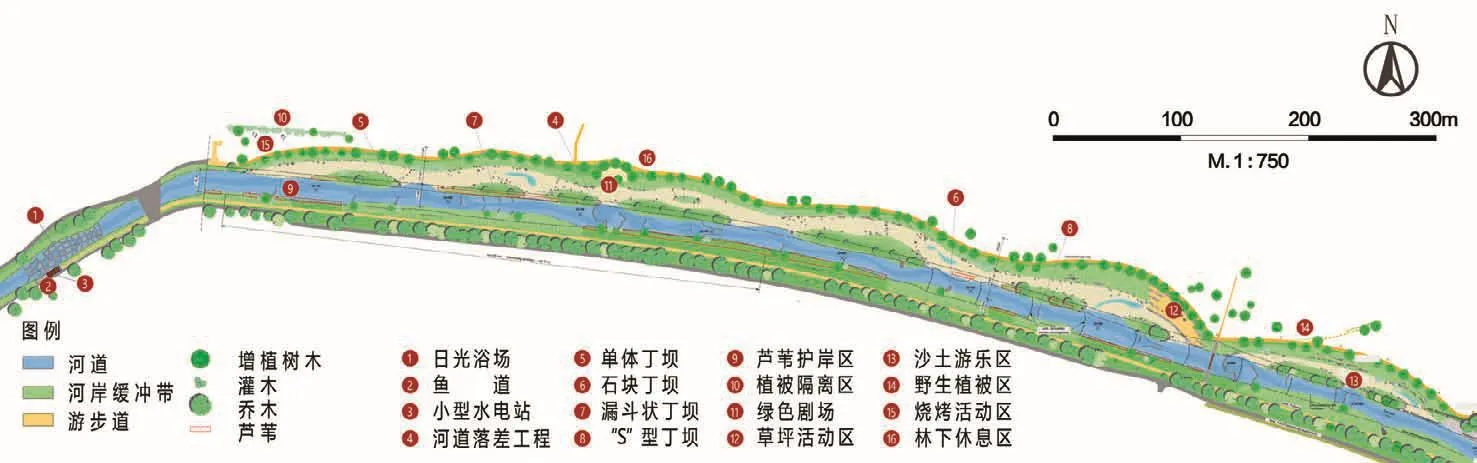

图3 德尔萨姆景观修复规划总平面图(根据参考文献[11]整理翻译)

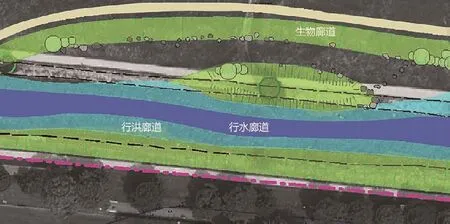

图4 德莱萨姆河三级廊道概念示意图(根据参考文献[16]整理改绘)

图5 德莱萨姆河河道弧形落差工程(作者摄)

图6 德莱萨姆河河道漏斗状丁坝(作者摄)

3 项目的修复策略与工程措施

3.1 重塑岸线,改造河床

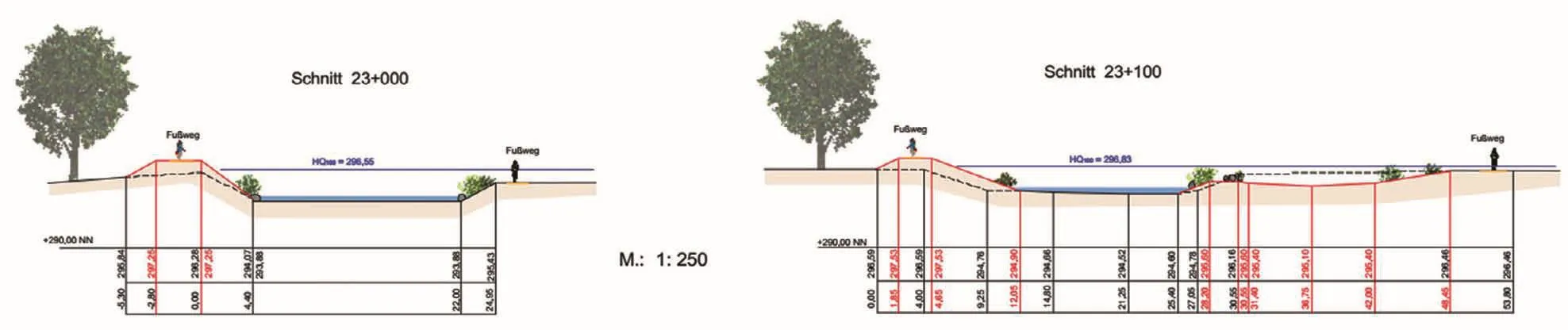

德莱萨姆河在进行规划设计时,充分考虑了不同季节河水流量的变化,综合考量了修复河段两岸的可利用空间,对原有规整的单一线性河道进行了改造。依据防洪需求,拆除了北侧河岸原有的硬质护坡,进行了单侧蜿蜒式的拓宽。改造后的河道形成了三级廊道结构(图4)。

1)利用原有河道基础,保证水流在自然水动力规律下形成面积约11 000m2的正常行水廊道,维护了河流自身的发育空间,保证了多样水流形态的形成。

2)由碎石及沙土构成面积约4 000m2的行洪廊道,有效地扩大了行洪面积,减缓了汛期时的洪水流速,在枯水期时又可作为亲水休憩的场地,呈现出了良好的景观效果。

3)对北侧后退的堤岸及南侧原有堤岸带进行了除障碍、清杂草等梳理,尽可能保留原有植被,并进行一定数量的增补。由植物护坡、开阔草地、堤岸上高大落叶乔木共同组成了功能复合的生物廊道,恢复了河岸带的栖息地环境。

以增加德莱萨姆河水流形式多样性为原则的河床改造(IRT),实施了阻流要素引入、水体沉积物引导、河堤“软化”等几项生态工程,用以丰富河床的底部结构。

由石块组合构成的形式多样的丁坝,是引入河道的小型阻流要素。在洪水流速较大的河段,则采用由大型石块所组成的横跨行水廊道的弧形落差工程(图5),大型石块可有效削弱瞬时的高速洪水,防止河床底部被深度侵蚀。在枯水期时,也可作为两岸交通的设施。河道结构改造工程的设计中也预留出了供鱼类通行的缝隙,提供了生物庇护的场所。

河岸两侧布设小石块组团,构成了单形丁坝和组团的漏斗状丁坝(图6、7)。部分布设河道于内部,形成“S”形“门闩”状(图8)。这些天然石块排布的丁坝可引导浅水径流在小范围实现转向,从而从影响水体沉积物在河道内的分布,有效削减水流对河岸的侵蚀。

在河岸形态的巩固与“软化”方面,项目组在德莱萨姆河的部分区段栽植了芦苇以加固岸线形态(图9),同时保留了行水廊道与碎石河滩之间的河道汀州,并丰富了植物配置,营造出了富有野趣的自然化河道景观。

3.2 升级防洪,加固护岸

德莱萨姆河项目仿照自然形态将河道进行了拓宽,为洪水通行创造了更多空间,提升了河道的泄洪能力。根据河段岸侧不同的防洪需求,提升了改造区内河道南侧堤防的高度,同时根据实际情况降缓了堤坝岸坡的坡度(图10),形成了丰富的河道断面。在拓宽的北侧河段,结合碎石河滩廊道,构建了下凹的“防护沟”结构,作为正常行洪道边侧的“隐形”防御沟,阻止河道内过量的洪水持续向保护区后方蔓延,有助于河岸带在洪水泛滥期的自我调整与重塑。

由于原有河堤上的乔木存在威胁堤坝稳固性的隐患,在堤坝改造设计时谨慎考虑了岸坡植物的配置模式,新堤合理引入了地被植物、草本及少量小型乔木,调整了河道南侧堤岸原有乔木的种植位置,丰富了植物群落,形成生境稳定的河道汀州(图11)。在生态修复过程中,对于部分存在显著防洪危险的堤岸坡面,铺设石块进行了护坡面的加固,这种工法能有效地防止堤坝侵蚀与破损,建设过程对环境的影响也较小。

3.3 营造生境,保护物种

德莱萨姆河的设计过程中,充分地考虑了对于流域生态系统物种的保护。在项目开始前调研了修复区物种分布的现状,完成了对于生境与栖息地的详细评估。为了弥补项目改造工程与建设过程带来的干预,缓解项目工程对于环境基底的破坏,德莱萨姆河修复设计组在前期进行了详细的土壤补偿规划,划定了高土壤肥力区,水土流失保护区等生态敏感区域,以规避建设过程对敏感区块的扰动。在栖息地与生境建设规划中调整了原有河漫滩单一的草地配置模式,在改造区创建了与原有类型相同及更高质量的草地,以便草地生境的再生与生态功能的保留。同时提出了对于流域内鸟类、爬行动物和昆虫保护的建议,并特别关注到了河道鳟鱼等鱼类的洄游习性,拆除了横向的栏坝结构,在设置河道丁坝时也预留了游动通道。

图7 德莱萨姆河河道漏斗状丁坝概念示意图[16]

图8 德莱萨姆河河道“S”形丁坝剖面概念图[16]

图9 德莱萨姆河芦苇护岸(作者摄)

图10 德国莱萨姆河典型河道堤防改造示意图[16]

图11 德国莱萨姆河堤防(作者摄)

图12 德国莱萨河日光浴场(作者摄)

3.4 利用水能,植入游憩

为充分利用德莱萨姆河的水利能源,同时发挥枯、汛期河道水量调蓄功能,项目组在设计时设置了一处小型的水力发电站。

为消除对于鱼类洄游活动的影响,水电站一侧设计了鱼道及升鱼机。同时在水坝区内放置了若干大型石块,形成日光浴场(图12),并免费向公众开放,以此消除了人们对于建设水电站的抵触情绪,提升了蓄水坝单调的景观效果,为这一水利设施带来了活力。

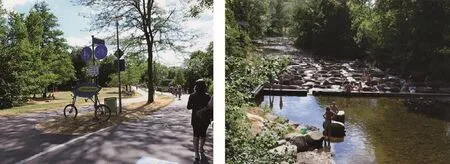

为缓解保护河流的生态健康与公众使用河流需求的冲突,德莱萨姆河对于生态修复的工法与修复设施进行了充分的景观化处理,如丁坝等生态工程,提供了游憩与交通的复合功能。

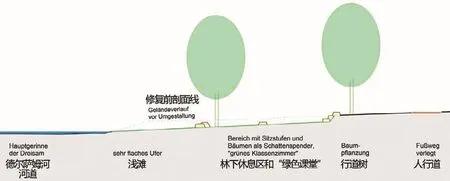

1)堤岸步行道:在防洪安全线内,“T”形堤岸的最高处,设置了可供步行和自行车骑行的自然步道,护坡乔木作行道树。该处视野较为开阔,为公众进行户外活动,欣赏沿岸河流景观提供了场地(图13、14)。

2)河道游憩区:河道拓宽后,形成了开阔的碎石滩地及沙土滩地,在该处布设了石块坐凳等休憩设施,在非汛期时为人们提供了亲水游乐的绝佳场所(图15~17)。

3)河漫滩游憩区:在拓宽后的堤岸河漫滩地带,充分利用草地等开阔的自然空间,设置了烧烤区域、体育活动区等,作为近郊区域公众的日常游乐、交流场所。

为提升公众对于河流生态环境的保护意识,培养以自然生态为主的审美观。在德莱萨姆河河岸林带处利用施工过程中废弃的大理石铺设成了弧形的阶梯“绿色课堂”,定期举办科普、知识问答等丰富多彩的活动,实现了有效的科普宣传,该举措有助于引导、增强公众对于该项目的理解与支持。

图13 德莱萨姆河堤岸(作者摄)

图14 德莱萨姆典型堤岸剖面概念示意图(根据参考文献[11]整理翻译)

图15 德莱萨姆河碎石河滩照片(作者摄)

图16 德莱萨姆河沙土活动区照片[16]

图17 德莱萨姆河沙土游乐区剖面概念示意图(根据参考文献[16]整理翻译)

4 项目实施效果

至笔者2015年8月现场考察,德尔萨姆河已经历了3年的修复建设,规划的目标正在逐步实现,试点成功后,河道的修复工程也逐渐拓展到了德莱萨姆河所在的弗赖堡的整个流域区段中(图18)。

4.1 防洪能力提升

在进行了河床改造、堤坝增高、护坡改造等一系列项目的建设后,河岸带形成了较宽的洪水滞留带,有效地减缓了河道汛期的瞬时水流量与流速,德莱萨姆河的防洪能力显著提升,项目改造至今未曾发生严重的洪水侵扰事件。

4.2 河流生态恢复

应用了生态工法的施工改造,大大减少了建设过程对环境的次生影响。河道横向构筑物的拆除、岸线的重新自然化使得德莱萨姆河在纵向和横向上的连通性得以加强。碎石岸滩、丁坝、芦苇护岸等近自然结构,为本土的植物和动物提供了更高质量的栖息地与庇护地,在适度引导下,德莱萨姆河逐渐恢复了其自我修复的功能。

4.3 滨水游憩增加

自然化改造后的德莱萨姆河更富有郊野的趣味,与生态修复工程相结合的游憩设施的引入,营造出人类使用需求与生态保护相协调的开敞河岸带,为市民提供了自然公共空间。修复项目实施后户外烧烤、日光浴、骑行、野外认知、戏水等丰富多样的活动明显增加,德莱萨姆河重新焕发了勃勃生机(图19)。

5 总结与借鉴

我国的河流生态修复相较于德国等发达国家来说起步较晚,且目前更多地关注城市河流的生态修复,对于近郊型及郊野型河流修复的综合探索较少,缺乏经验。过去我国中小河流、农村河道的治理仍多侧重于河道防洪、水土流失、径流污染的防治等方面,随着生态文明建设作为国家战略的大力推进,当前的河流治理已逐渐由水质提升转向了环境、生态、景观共建的综合目标[14]。德莱萨姆河的修复案例为我国近郊型河流的生态修复提供了很好的理念与策略借鉴。

5.1 生态审美观下的近自然修复理念

德莱萨姆河在修复过程中,始终秉承着生态审美观,围绕河流水力条件、水文环境恢复、生物栖息地营造开展治理工程,偏重于通过优化河流生态系统自身物理条件实现多目标的修复效果,具有更强的可持续性与交互性。尊重河流生态演化与生态系统规律,恢复河流自然面貌的治理思想方法,值得思考借鉴。

图18 修复中的德莱萨姆河影像(2013年)(引自Google Earth影像)

图19 修复后的德莱萨姆河游憩活动(作者摄)

5.2 低影响的生态修复策略

德莱萨姆河在修复过程中,从雨洪调蓄、水形态修复等多个维度切入思考,为河流的自我恢复提供了最基本的条件与基础。通过对河道自然蜿蜒形态的恢复,为河流的自我发展预留了一定的弹性空间。通过竖向断面结构的调整、河道内深潭、浅滩序列结构的打造,营造了多样化的水流形式与栖息地生境。这种为河流提供自我修复基础的改造策略,有利于河流自组织能力的发挥,更有助于引导河流的正向演替发展,从而实现低影响的修复过程与低成本的后期维护。

5.3 可持续性的生态修复工法

德莱萨姆河在形态修复、竖向结构调整等修复工程中并没有采用高新技术,丁坝、落差工程、芦苇护岸等生态工法的运用不仅体现了“自然”之趣,也避免了大型人工工程的介入的二次破坏。修复工程原料多取材于当地,循环利用本地石块,平衡了工程的土方变动。栖息地营造与补偿中也多采用本土植物进行群落的构建。这种尊重场地的生态结构与自然肌理的修复工法,与场地的匹配度较高,具有很强的可持续性。

5.4 多样复合的河流景观营造

德尔萨姆河的修复以整个流域为着眼点,从河道形态恢复、土壤保护与补偿、生境与栖息地营造、生物多样性恢复、休闲游憩场地营造等多个维度进行了综合考虑。在设计过程中,将丁坝、碎石漫滩、堤坝、栖息地恢复等工程的设施布设与景观功能结合考虑,形成了烧烤区、日光浴等兼具生态修复功能与观赏游憩功能的活动场所。在植物护岸、行道树及护岸多样生物栖息地的配置上也考虑了防洪、生态、景观视觉的等多项需求。对于生态工程景观化表达的注重,不仅营造了河流原本的自然景观氛围,同时也有助于实现对河流生态功能与游憩需求的整合。

6 展望

目前,中国与德国在发展阶段上的确还存在着一定的差距,水质仍是中国中小河流最为突出和主要的问题,河流修复还未全面进入综合治理的阶段。对于中国的郊野型河流生态修复来说,修复工程的尺度,应从线状的河道本身拓展到与之相关的流域,同时应转变以人工工程主导的修复策略,倡导提升河流的自组织、自修复能力,积极探索运用适用于本土的生态修复工法。在河流生态系统恢复基本稳定后,也需适当融合社会功能,平衡生态保育和人类使用的矛盾关系,调动社会参与以实现郊野型河流的功能多元化、可持续发展[15]。