《党项西夏名物汇考》评介

□杜艳梅

西夏虽未如同时期的宋、辽、金那样入编正史,但关于党项西夏的记载却散见于唐、五代、宋、辽、金、元等时期的典籍中,其中以传、纪的形式出现在《宋史》、《辽史》、《金史》和《东都事略》、《隆平集》中者,号称“西夏五传”。这些文献被很好地保存下来,它们在数量上较西夏文文献占绝对优势,属于西夏文献的大宗。但是在这些汉文文献中,我们会发现许多关于党项西夏的人、地、族、官名等往往有一定的出入,容易导致将一人、一地、一事误为数人、数地、数事等。究其原因,“这些少数民族译音词自唐宋以来译者各殊,且有音无义,不受上下文词义的限制,在书籍的传抄过程中字形极易发生错讹,真伪杂陈、信否难辨,而无论是史学研究者还是古籍整理者,一般都弃之不校,遇到他书异文,多录以存异,而不下决定正误的断语”[1]1。这一情况的出现,需要研究者进行更加系统、全面的考释。早在1916年,劳费尔先生就在《西夏语言:印度支那语文学研究》中利用党项语和藏语解释古书中有关西夏的译音词[2]352-416,但由于当时西夏语料的欠缺以及对西夏语音和词义认识的不足,书中可供后人采信的结论不多。时隔近一个世纪,彭向前先生在传统汉文文献的基础上,利用丰富的西夏文、藏文文献和碑刻,结合音韵学知识,撰写《党项西夏名物汇考》(以下简称《名物汇考》)一书,着力解决党项西夏历史文献中的专名混乱、讹误等问题,以期使传统典籍中与党项西夏相关的史料得到正确的诠释和运用。笔者在仔细拜读该书后,深感其内容之丰富、涉猎之广博、方法之科学、研究之深入,从中受益匪浅。

一、内容丰富

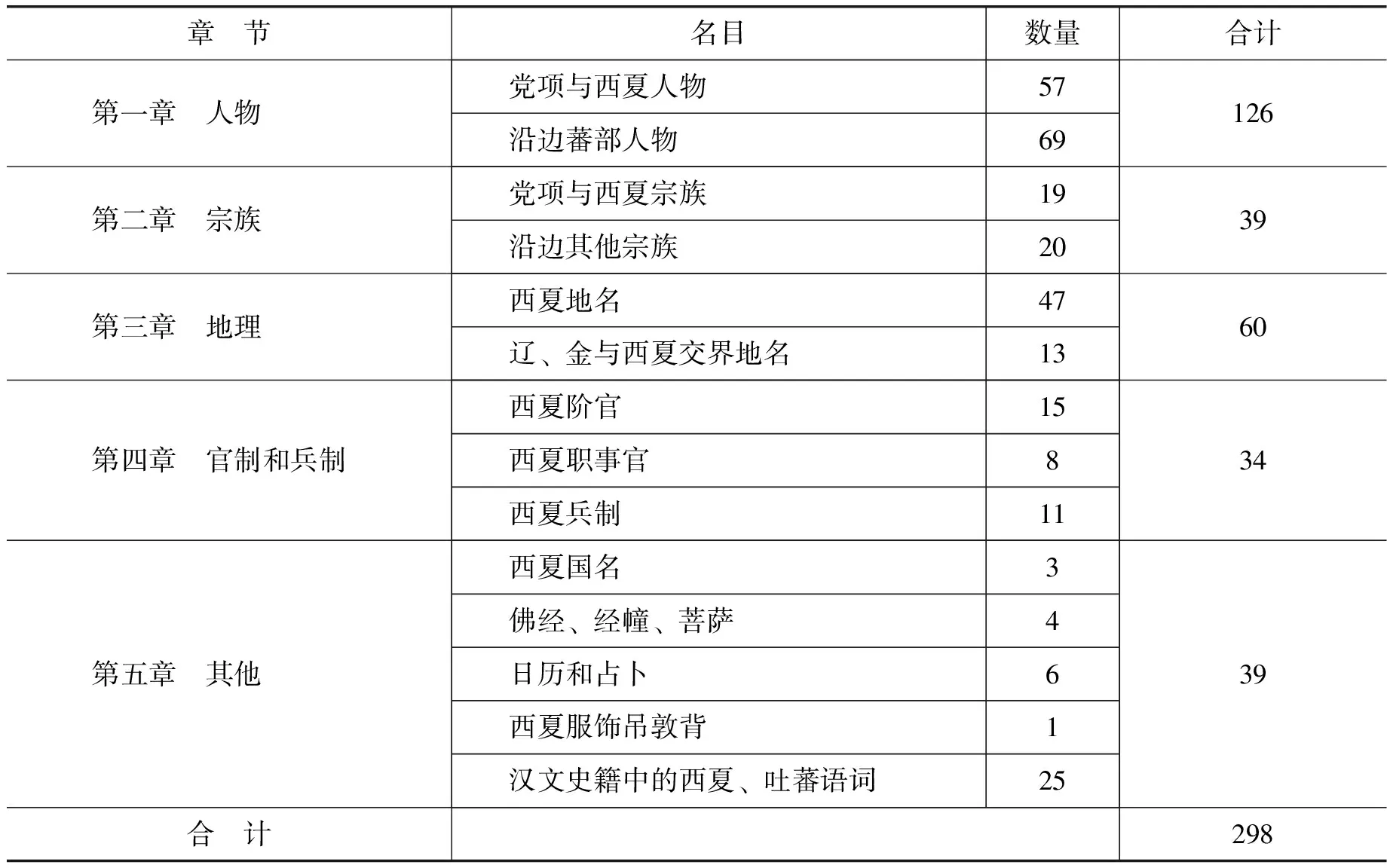

《名物汇考》一书为彭向前先生近期的一部大作,本书为杜建录先生、史金波先生主编的国家出版基金项目《西夏学文库》著作卷第一辑中的一本,由甘肃文化出版社于2017年出版。全书30余万字,由序、导言、正文、附录、参考文献五部分组成。正文部分又分为上下两篇:上篇是“词目考订”,下篇为“问题研究”。词目考订篇是针对汉文史籍中党项与西夏专有名词进行的,分列五章,包括人名、宗族名、地名、职官名和其他五个部分,共考释词目298条,详细情况如下表。

“词目考订篇” 考释词目统计表

问题研究篇则是采用以专有名词为切入点的研究方法,研究党项西夏的具体问题,共收论文20篇。其中有一部分是作者之前发表过的论文,此次出版又作了一定的增补,还有一些文章是对新问题的探讨,这次也一并录入《名物汇考》中。全书以音义更迭多变之专名为研究对象,搜剔爬梳,求真证伪,遍及人、地、官、年诸方面,为我们探索西夏社会历史面貌提供了一批不可多得的实证。

二、涉猎广博

著作的充实有赖于资料的扎实,彭先生不畏艰辛、不避繁琐,广泛搜罗、筛选出最具价值的资料,《名物汇考》大量引用传世文献和出土文献进行论证。全书引用汉、夏、藏文文献和碑刻80多篇,参考古籍、今人论著260多部。汉文文献除《宋史》、《续资治通鉴长编》(以下简称《长编》)、《册府元龟》、《宋会要辑稿》等基本史料之外,还包括《梦溪笔谈》、《隆平集》、《清波杂志》等宋代文人杂记,《武经总要》、《太平寰宇记》等地理志,《折渭州墓志铭》、《大汉故沛国夫人里氏墓志铭》等墓志,《隆德县志》、《榆林府志》等地方志;西夏文文献包含法典、字书、类书、诗歌、夏译汉籍、星占文书和夏汉合璧历日等多方面内容,涉及《天盛改旧新定律令》、《番汉合时掌中珠》、《杂字》、《圣立义海》、《五音切韵》、《西夏官阶封号表》、《夏圣根赞歌》、《新修太学歌》、《月月乐诗》、《类林》、《孟子》、《孝经传序》、《论语全解》等文献;藏文文献主要是一些佛经,如《佛顶尊圣陀罗尼经》等;出土碑刻有汉藏合璧《黑河建桥敕碑》、汉夏合璧《重修凉州护国寺感应塔碑》、西夏文经幢。该书不仅史料丰富,具体到每一条考释亦是如此。彭先生对每项专有名词的考释几乎都需要三到四部史籍进行佐证,多的甚至九、十部。如在“神臂弓创始人考”中同时对比和引用《宋史》、《宋会要辑稿》、《文献通考》、《梦溪笔谈》、《容斋三笔》、《曲洧旧闻》、《事物纪原》、《玉海》、《群书索考》等九部史料,从史源学角度对神臂弓创始人究竟是“李定”还是“李宏”进行了翔实考释。

三、方法科学

语言文字是了解一个民族、一种文化或者一段历史的钥匙。民族史研究因牵涉各种语言文字,如果不掌握这把钥匙,往往难以扩大史料的利用范围,所谓的研究只能是“矮人看戏”,不可避免地流于空疏,甚至产生错讹。著名史学大家陈垣先生在总结前人经验的基础上,将校勘方法概括为对校、本校、他校、理校四种,简称“校勘四法”。不管采用那种方法,都依然沿用传统的“以书校书”模式。彭先生在《名物汇考》一书中不仅运用传统的文献对比模式,而且将语音对勘、文字比较等几种方法相结合,通过“异语寻源”的方式从文献、语音、语义、语源等方面进行词目考证和问题研究。如在对西夏宗族“磨眉族”的考释中,彭先生以《宋史》卷三百二十六《卢鉴传》记载的“磨媚族”相关材料为中心,结合《宋史》卷三百二十五《刘平传》中的“磨糜族”、《白氏长庆集》卷五十七《与希朝诏》所载“磨梅部落”以及清人修订《四库全书》时的改译进行详细分析、校勘,得出“磨媚”、“磨糜”、“磨梅”三者可以勘同、实为一族的结论。再如对“岌伽腻”演变的考证,通过恰当运用音韵学知识解决了一些由语言流变和方音不同而导致的棘手问题。彭先生指出“岌伽腻”原为夏州盐城镇党项部族“岌伽罗腻叶”,宋人译为“岌伽罗腻”或“岌罗腻”。根据宋代西北方音省去词尾音的特点,彭先生推导出“岌伽罗腻叶” 省去词尾音“叶”成为“岌伽罗腻”,又省去相当于韵尾-k的“伽”字成了“岌罗腻”。由此推论,便可证明早期党项语的确有韵尾-k,后来随着语音变化脱落了。

在《西夏〈黑河建桥敕碑藏文碑铭〉补注》一文中,彭先生对对应汉文“都大勾当” 的一条藏文职官进行了考释。此前,王尧先生曾主张将该藏文职官译为“驾前总管”。彭先生认为不妥,通过汉文、藏文、西夏文三种文字的对勘,认为其当出自对唐代“亲事官”的模仿,可译为“总亲[事]官”(“总干办”),而非“驾前总管”。《名物汇考》一书的最大特点在于,综合运用汉文与少数民族语言文字的传世文献、出土文献、石碑、经幢,结合音韵学知识,对党项、西夏时期的专名及其他一些相关问题进行深入考释。如对西夏姓氏“野海”的考释,先将《旧唐书》卷一百九十八《西戎·党项传》中的“野海”与西夏汉文《杂字·番姓》中第十个姓氏“野货”、西夏文《杂字·番姓名》中第一百七十五个姓氏进行比对,可知最后一个姓氏对应汉文“野货”。其次,运用音韵学知识将“野海”与“野货”进行语音勘同,最后得出“野海”可与“野货”勘同、实为一族的结论。由此可见,将音韵学与传统文献校勘学相结合,不失为解决语音问题的又一重要途径。该书创获之丰,难以一一论列。从中可以看出,借助少数民族语言整理汉文古籍,可以解决以往所不能解决的棘手问题,是一种值得继续尝试的新方法。

四、研究深入

作者采用早期欧美汉学家从名物角度切入的研究方法,结合相关文献记载,对党项西夏若干历史问题进行了深入细致的探讨。

如在《元昊改姓考》一文中,认为元昊袭封后改姓嵬名氏而非元氏,“嵬名”和“元”不能勘同。改姓嵬名的不仅有元昊的近族,包括整个拓跋氏。元昊废弃宋赐姓赵后,并没有恢复旧姓拓跋,而是改姓嵬名。此举有两个目的,一是对外摆脱北宋的控制,二是对内突出皇族的前身拓跋氏在党项羌中的地位,以赢得整个拓跋部的支持。首次指出《西夏书事》关于元昊改姓“疏族不与焉”的记载系吴广成对史料的随意发挥,出自对匈奴赫连勃勃改姓的比附[1]160-168。再如,对“负赡”一词的考辨,以往学界普遍认为西夏的军抄由“正军、辅主、负担”构成,“辅主”为中原汉族史籍所漏载。本文认为西夏语词“辅主”就是史籍中的“负赡”,“负担”为“负赡”之形讹,亦即西夏的军抄由“正军、负赡、副兵”构成。通过对“负赡”一词的考辨,无疑有裨于今后的西夏军事制度研究。[1]177-183

“吊敦背”一词长期湮没在史籍中,作者指出该词语出西夏,就是史籍上的“吊敦靴”,它由“吊敦”发展而来,是一种连裤靴。内蒙古巴林左旗滴水湖辽墓壁画有对“吊敦背”的具体描绘。这种裤腿与靴口相接,形制独特的靴子,一经出现便以其简洁、方便、合体而深受各民族喜欢,迅速流传开来,同时代的西夏、辽、金、宋地皆有穿用。服饰是物质文化的直接体现,也是社会状况和社会意识变迁的直接反映。四处流行的西夏服饰“吊敦背”,堪称辽宋西夏金时期民族融合的一个载体。[1]246-251总之,作者凭借多年从事西夏学研究而积累起来的丰富经验,善于从党项西夏名物中挖掘捕捉到其中所蕴含的历史价值,不少地方可谓“发前人未发之秘,辟前人未辟之境”。

综上所述,彭向前先生的《名物汇考》是第一部系统考释党项西夏名物的著作,该书史料丰富、论证严谨,大量引用相关史料,对一大批党项、西夏名物作了力所能及的考释,并以专有名词为切入口,对党项西夏历史作了深入探讨,有效地解决了一些学术上的疑难问题。即使是暂时有待商榷的专有名词,在文中也为我们提供了极具参考价值的想法和思路,有助于相关研究的进一步开展。此类研究显示出作者具备较深的治学功底,如果没有合理的知识结构,不具备多种治学手段,是难以胜任的。书中所体现的创新精神更是值得提倡和学习,正如聂鸿音先生序中所言“这不是在推荐一本著作,这是在推荐一种精神,一种在当前局面下值得尊重和提倡的创新精神”[1]3。