动脉瘤性蛛网膜下腔出血术后并发深静脉血栓的危险因素分析

任丽霞,刘 花,阚丽英

(1.吉林大学中日联谊医院 神经外一科,吉林 长春130033;2.吉林大学中日联谊医院 质量管理部,吉林 长春130033)

1 资料与方法

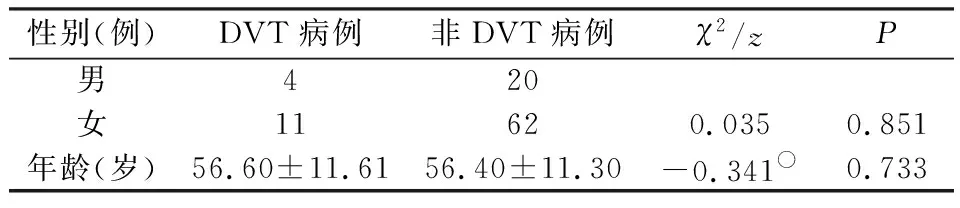

1.1研究对象选取自2016年1月-2016年12月吉林大学中日联谊医院神经外一科动脉瘤性蛛网膜下腔出血术后病人97 例,男24例,女73例。按多普勒超声检查结果将病人分为DVT组和非DVT组,将两组病人基本资料进行对比(详见表1),两组病人性别、年龄比较无差异(P>0.05)。

1.2方法回顾性调查病人的基本资料,包括姓名、性别、年龄、住院号、术式、手术时间、住院时间、hunt-hess分级、入院距血栓形成时间,并进行对比分析。

表1 DVT组病人与非DVT组病人基本资料对比

1.3统计方法将所得病例临床资料,检测结果全部输入计算机,建立数据库,应用SPSS22.0统计软件进行统计分析。

2 结果

2.1本调查97例动脉瘤性蛛网膜下腔出血术后病人中,并发深静脉血栓病人15人,发生率为15.46%,男女性别比例为4∶11。

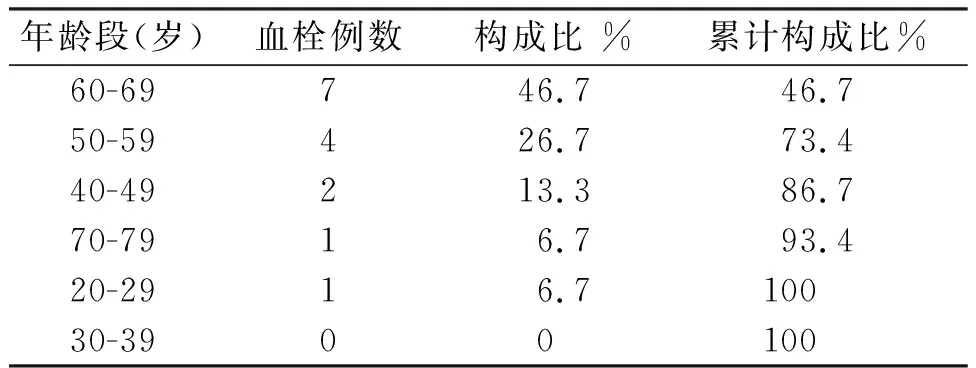

2.2DVT组15例病人中,年龄24-74岁,各年龄段所占构成比(详见表2),深静脉血栓多好发于50-69岁年龄段。入院距血栓形成时间为0-16天。

表2 DVT组各年龄段血栓例数及所占构成比

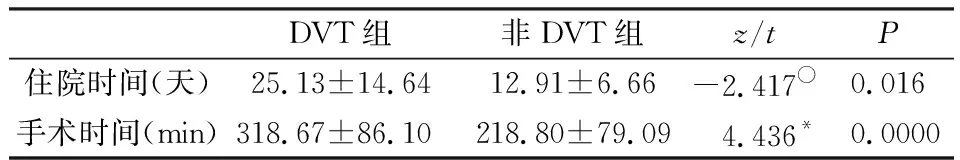

2.3DVT组病人住院时间25.13±14.64 天,非DVT组病人住院时间12.91±6.66天,P=0.016(P<0.05)有统计学意义,提示DVT组病人住院时间较非DVT组长。 DVT组病人手术时间318.67±86.10 min,非DVT组病人手术时间218.80±79.09 min,P=0.0000(P<0.01)有统计学意义,提示DVT组病人手术时间较非DVT组长(详见表3)。

表3 DVT组与非DVT组手术时间、住院时间比较

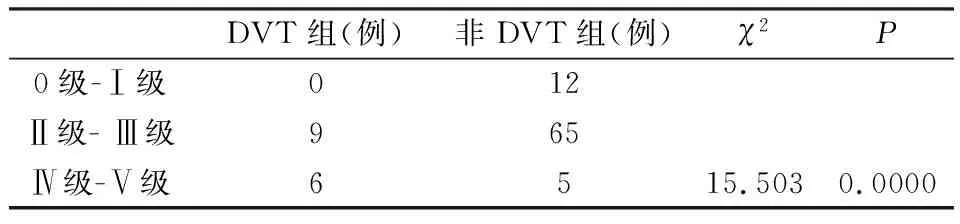

2.4hunt-hess分级Ⅱ级以上病人深静脉血栓的发生率更高(详见表4)。

3 讨论

本调查通过对97例动脉瘤性蛛网膜下腔出血术后病人的临床资料进行回顾性分析,总结出动脉瘤性蛛网膜下腔出血病人术后并发深静脉血栓危险因素主要有以下几个方面。

表4 hunt-hess分级与DVT发生例数相比较

3.1本调查得出动脉瘤性蛛网膜下腔出血病人术后深静脉血栓的发生率为15.46%。国外相关文献道[9],未采取预防措施的神经外科手术后病人深静脉血栓的发生率为15%-40%,与本调查结果较一致。

3.2本调查发现动脉瘤性蛛网膜下腔出血病人术后深静脉血栓好发年龄段为50-69岁。有文献[10]报道,随年龄增大,深静脉血栓的发病率越高,80岁人群的发病率是30岁人群的30多倍,年龄越大血液中的凝血因子活性越高,小腿肌肉的泵作用减弱导致血液在比目鱼肌静脉丛和静脉瓣袋内瘀滞较重,因此DVT发病率较年轻人高。本调查中50-69岁病人深静脉血栓所占构成比为73.4%。高氏[11]等经过研究表明,颅内动脉瘤的发病率最高在30-60岁之间。袁氏[12]等从流行病学角度研究颅内动脉瘤发现,本病发生的高峰年龄为40-60岁,在收集的262例颅内动脉瘤患者中31岁以上的数目占总人数的87.4%。本次调查97例动脉瘤性蛛网膜下腔出血病人中,66例病人的年龄处于50-69岁(66/97=68.04%),8例病人的年龄处于70-79岁(8/98=8.25%)。虽与上述高氏及袁氏经研究得出的结果有一定出入,但本次调查中处于30-60岁患者的人数也占有较大的比例(54人),笔者认为由于此年龄段患颅内动脉瘤的人数较多,所以并发深静脉血栓的人数也随之增多。另外,本次调查中,所采集病例的数量上的不足也可能是导致与其他各学者研究结果不同的原因。对于50岁以上的动脉瘤性蛛网膜下腔出血病人,护士更应给予高度重视,及时对病人进行危险因素的评估。清醒病人,应嘱其尽早进行下肢功能锻炼。昏迷或肢体活动障碍的病人,经超声检查证实无DVT,给予定期腓肠肌按摩。已发生下肢DVT的病人,一旦经超声检查证实,应严格制动患肢,同时抬高患肢20-30度,以改善静脉回流,同时避免按摩以防栓子脱落。

3.3本调查表明hunt-hess分级Ⅱ级以上病人深静脉血栓的发生率更高。由于hunt-hess级别越高,患者的意识障碍程度和脑损伤会越严重。Hunt-Hess 高分级动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者因出血量大,对脑血管刺激且持续时间较长,可出现严重的脑血管痉挛[13],常常会出现受累动脉供应远端区域的灌注量降低,导致血液呈现高凝状态,增加深静脉血栓的发生。本调查中动脉瘤性蛛网膜下腔出血Ⅱ级- Ⅲ级病人中,深静脉血栓的发生率为12.16%,Ⅳ级-Ⅴ级病人中,深静脉血栓的发病率为54.55%。由此可见,动脉瘤性蛛网膜下腔出血hunt-hess分级Ⅱ级以上病人,其深静脉血栓的发生率随级别的增高而增加。对于hunt-hess分级Ⅱ级以上病人医护人员应尽早进行危险因素的评估,给予预防干预。黎氏[14]等从蛛网膜下腔出血患者并发下肢深静脉血栓的危险因素及预防策略中指出蛛网膜下腔出血病人应注意保暖,保持室温在 22-25 ℃;多饮水,以避免血液粘稠度的增高,造成血液淤滞;同时保持大便的通畅,避免因腹压增高而影响下肢静脉回流;防止瘫痪侧肢体长期受压,定时翻身,最好1-2 h 翻身一次,睡眠时将肿胀肢体抬高,以利于血液回流;尽早进行被动活动,尤其要经常对患肢肌肉进行按摩。

3.4DVT组病人住院时间25.13±14.64天,非DVT组病人住院时间12.91±6.66天。P=0.016(P<0.05)有统计学意义,提示DVT组病人住院时间较非DVT组长。动脉瘤性蛛网膜下腔出血术后病人是DVT发生的高危人群,主要原因为蛛网膜下腔出血病人需绝对卧床4-6周,长期卧床的病人更易并发DVT,卧床2-12周者,DVT的发病率达到79%-94%;下肢麻痹者,DVT发病率为53%,无下肢麻痹者,DVT发病率只有7%,病人因缺乏肌肉对下肢静脉的挤压作用使血液回流缓滞易导致下肢 DVT 形成[10]。 DVT组病人的手术时间为318.67±86.10 min,非DVT组病人的手术时间为 218.80±79.09 min。P=0.0000(P<0.01)有统计学意义。提示DVT组病人手术时间明显较非DVT组长。手术时间超过4 h者,DVT的发生率显著增加[15]。手术持续时间与深静脉血栓的发生有关,手术持续1-2 h,下肢深静脉血栓的发生率为20%,持续时间2-3 h,下肢深静脉血栓的发生率为46.7%,持续时间3 h以上,下肢深静脉血栓的发生率为62.5%[16]。动脉瘤性蛛网膜下腔出血病人手术均需要全麻,全身麻醉会导致周围静脉扩张,以及麻醉作用会使下肢肌肉完全麻痹,失去小腿肌肉的泵作用,均可以使静脉流速减慢,导致血液淤滞发生血栓。

深静脉血栓(deep venous thrombosis,DVT)又称血栓性静脉炎,是指血液在静脉腔内不正常的凝结,阻塞静脉腔,导致静脉回流阻碍[1]。深静脉血栓是脑血管疾病严重的并发症之一,有文献[2]报道神经外科病人手术后DVT的发病率为19%- 50%,另有[3-8]研究指出:蛛网膜下腔出血后急性下肢深静脉血栓的发生率波动在1.5%-25% 。为降低病人术后风险,分析动脉瘤性蛛网膜下腔出血病人术后并发深静脉血栓形成的危险因素,本调查通过对我院神经外一科2016年1月-2016年12月97例动脉瘤性蛛网膜下腔出血术后病人进行回顾性分析,探讨深静脉血栓发生的危险因素,具体内容报道如下。