自拟通关利窍汤联合局部刺络放血法治疗急性痛风性关节炎的临床观察

蔡 军 彭小菊

(1.重钢总医院,重庆 400080;2.重庆市中医院,重庆 400021)

急性痛风性关节炎(AGA)是由于嘌呤代谢紊乱而引发的非特异性炎症反应性疾病,其在全球范围内的患病率最高可达10%,年均发病率约为每1000人中有6例左右[1]。而随着社会生活的加快,人们身体素质的下降、膳食结构的改变等,AGA的发病越来越朝年轻化的方向发展[2]。目前临床上对于AGA的治疗方式,西医主要从3方面考虑:一则为非甾体类抗炎药物,二则为秋水仙碱类抗炎药物,三则为糖皮质激素类药物,虽然临床效果较好,但这些方法在临床上的不良反应的报道往往屡见不鲜,其中尤以胃肠道类不良反应最为明显[3]。而在中医学中,AGA又可归属于“痹证”范畴,可由于具体的致病因素不同,而分为多种证型,其中又以湿热蕴结型最为普遍,其治法应以清热祛湿、通痹止痛等为主[4]。同时随着人们对中医的重视,中医特色疗法也逐渐被应用于更多的临床治疗之中,而其中刺络放血法在AGA上就取得了很好的临床疗效[5]。基于此种原因,笔者开展了自拟通关利窍汤联合局部刺络放血法治疗AGA的研究。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 西医诊断标准符合《2015年美国风湿病学会/欧洲抗风湿联盟痛风分类标准》[6]对于AGA的诊断标准;中医诊断标准符合《中医内科学》[4]对于湿热蕴结证痹证的诊断。纳入标准:两组病例均切合于上述之诊断及辨证标准;相应部位的X线的检查显示,软骨缘邻近关节部位的骨质有不整齐的穿凿样圆形缺损的患者;经检查显示,血尿酸≥420 μmol/L;患者年龄在18周岁以上,且生命体征稳定;近1个月内未运用任何相关治疗方式治疗;患者及家属自愿加入本项临床试验。排除标准:未有明确诊断者;虽有相应部位的关节病变,但是由其他原因所引起者(如风湿病、银屑病、骨性关节炎等);治疗局部有严重皮肤损伤者;妊娠或哺乳期妇女;合并有明显的抑郁症或严重的嗜酒、吸毒、滥用精神性药物等精神状态异常者;合并有严重呼吸、泌尿、循环等系统功能障碍者;过敏性体质或多种药物过敏者。

1.2 临床资料 选择2017年1月至2018年1月就诊于笔者所在医院确认为AGA的住院患者86例,按就诊顺序编号,分配选取的随机数字,按照随机数字表分为联合组与对照组各43例。两组病例在性别、年龄、本次病程、体质量指数(BMI)等临床资料差异无统计学意义(P>0.05)。 见表 1。

表1 两组临床资料比较

1.3 治疗方法 西医常规综合疗法参照《2016中国痛风诊疗指南》[7]进行。西医药物治疗:给予患者口服双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 (由Temmler Werke GmbH生产,国药准字H20140548),每次75 mg,每日 1次;给予患者口服碳酸氢钠片 (由天津力生制药股份有限公司生产,国药准字 H12020220),每次1000 mg,每日3次。治疗期间注意事项:尽量保证卧床休息,并使患侧下肢处于抬高状态,避免患处关节受凉、受湿、疲劳等情况;保证每日饮水量在2000 mL以上;严格控制含有嘌呤类食物的摄入,且增加新鲜蔬菜的摄入;控制体质量,禁烟,禁酒。对照组在西医常规综合疗法的基础上,给予患者增加局部刺络放血法进行治疗,其穴位选择包括:大都、三阴交、漏谷、太冲、蠡沟。操作:对所有选取部位均进行常规手术消毒,大都穴部位选取规格为直径0.8 mm,长30 mm的一次性使用无菌注射针,将针头与皮肤呈15~30°角的方向刺入局部浅表静脉,调整针头使其与血管呈平行状态并用胶布固定,以便血液顺利流出,放血量一般在50 mL左右,以患者自身感觉疼痛缓解为宜;其他穴位选取规格为直径0.4 mm,长15 mm的一次性使用无菌注射针,垂直于所选部位快速点刺20次左右,并立即以一次性无菌拔罐器覆盖施术部位进行抽吸,放血量一般在10 mL左右,以患者自身感觉疼痛缓解为宜,每疗程1次。联合组在除对照组的治疗外,给予患者自拟通关利窍汤进行治疗,中药组成:黄柏15 g,黄芩15 g,薏苡仁15 g,土茯苓 10 g,萆薢 15 g,桃仁 10 g,红花 10 g,生地黄10 g,牛膝 15 g,白术 10 g,泽泻 15 g,甘草 5 g。 每日 1剂,将上述诸药在清水中充分浸泡2 h以上,用水煎煮浓缩成100 mL,早晚各服1次,每次50 mL。两组患者均以3 d为1个疗程,共治疗2个疗程,在治疗前及每个疗程结束后设立1次随访,共3次随访。

1.4 观察指标 详细记录和分析治疗前及每个疗程后的临床症状及体征变化;局部疼痛情况评价(VAS评分[8]);局部关节红肿情况评价[9];各项主要临床症状消失时间;各项临床相关生化指标[其中包括:白细胞计数(WBC)、血沉(ESR)、C 反应蛋白(CRP)、血尿酸(UA)等];血、尿、便常规检查等安全性指标的变化,对AGA患者经治疗后恢复情况的影响。

1.5 疗效标准 中医综合疗效根据《中医病证诊断疗效标准》[10]拟定。治愈:症状消失,实验室检查正常。好转:关节肿胀消减,疼痛缓解,实验室检查有改善。未愈:症状及实验室检查无变化。

1.6 统计学方法 应用SPSS22.0统计软件。计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料结果以例数和百分率表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组治疗前后临床相关指标比较 见表2。在完成全部治疗时,在 WBC、ESR、CRP、UA 诸方面,与治疗前比较,对照组患者的表达水平只有一定程度的降低(P<0.05),而联合组患者有较大幅度的降低(P<0.01);且在临床全部相关指标上,联合组患者的改善程度均优于对照组患者(P<0.05)。

表2 两组治疗前后临床相关指标比较(±s)

表2 两组治疗前后临床相关指标比较(±s)

与本组治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01;与对照组同时期比较,△P<0.05

组 别 时 间WBC(×109/L) ESR(mm/h) CRP(mg/L) UA(μmol/L)联合组 治疗前(n=43) 治疗后对照组 治疗前8.67±1.18 23.58±6.32 25.29±8.63 428.73±41.36 4.13±0.63**△ 11.72±4.59**△ 9.39±3.57**△ 346.58±36.42**△8.82±1.37 24.19±6.53 24.78±8.72 425.12±46.98(n=43) 治疗后6.24±0.84* 18.61±5.82* 15.56±6.39* 401.25±41.19*

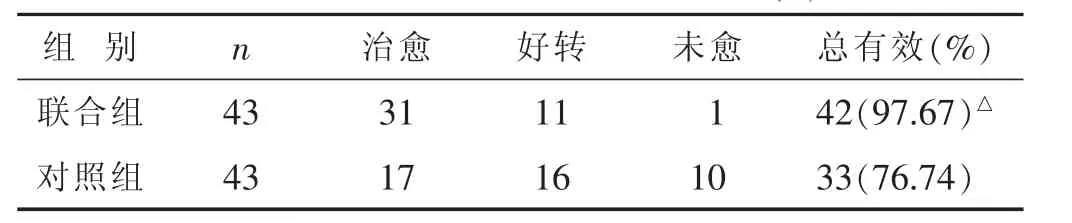

2.2 两组中医综合疗效情况比较 见表3。联合组总有效率高于对照组(P<0.05)。

表3 两组中医综合疗效情况比较(n)

2.3 两组不同时期局部疼痛情况比较 见表4。在完成第1疗程的治疗时,两组患者与治疗前本组患者的疼痛评分相比,均有一定程度的降低(P<0.05),且两组患者相比,未见明显差异(P>0.05);而在完成第2疗程的治疗时,两组患者与治疗前和第1疗程本组患者的疼痛评分相比,均有一定程度的降低(P<0.05),且两组患者相比,亦未见明显差异(P>0.05);同时在只统计中医综合疗效显示为治愈的病例时,联合组患者疼痛症状消失时间低于对照组患者(P<0.05)。

表4 两组不同时期局部疼痛情况比较(±s)

表4 两组不同时期局部疼痛情况比较(±s)

与本组治疗前比较,*P<0.05;与本组第1疗程比较,#P<0.05;与对照组比较,△P<0.05。 下同

组 别 第2疗程(分)症状消失时间(d)联合组 1.24±0.21*# 3.47±1.12△对照组 1.58±0.74*# 5.21±1.59 n 43 43治疗前(分) 第1疗程(分)8.37±2.17 4.21±1.15*8.52±2.24 4.76±1.55*

2.4 两组不同时期局部关节红肿情况比较 见表5。在完成第1疗程的治疗时,两组患者与治疗前本组患者的局部关节红肿情况评分相比,均有一定程度的降低(P<0.05),组间差异无统计学意义(P>0.05);而在完成第2疗程的治疗时,两组患者与治疗前和第1疗程本组患者的局部关节红肿情况评分相比,均有一定程度的降低(P<0.05),组间差异亦无统计学意义(P>0.05);同时在只统计中医综合疗效显示为治愈的病例时,联合组患者关节红肿症状消失时间低于对照组患者(P<0.05)。

表5 两组不同时期局部关节红肿情况比较(±s)

组 别 第2疗程(分)症状消失时间(d)联合组 0.37±0.07*# 2.83±1.23△对照组 0.48±0.15*# 4.15±1.54 n 43 43治疗前(分) 第1疗程(分)2.42±0.53 1.19±0.21*2.58±0.47 1.34±0.28*

3 讨 论

AGA主要是由于在血尿酸持续高浓度或急剧波动时,呈过饱和状态的MSU形成微结晶沉积在关节滑膜、软骨及其周围组织所引发,在临床中常以疼痛重、红肿高、影响大、易复发而著称,反复发作可出现关节致残[11]。同时有研究显示,AGA的首次出现多表现为单关节炎,其中又以第一跖趾关节最为常见,约占到全部病例的60%~70%左右,且在以后的临床病程中,约有90%的AGA患者反复发生该部位受累[12]。而目前临床上对于AGA的治疗,仍是以秋水仙碱类药物和非甾体抗炎药物为主,前者虽然是治疗AGA的经典药物,但由于其不良反应大的问题,致使很多患者因不能耐受而停药,后者虽然可以通过抑制前列腺素从而达到抗炎、解热、镇痛等目的,但由于其缺乏降解尿酸盐的功能,使其只具有改善症状的能力,致使多数患者一旦停药则症状较容易复发的问题[13]。因此怎样提高AGA的治愈率,并降低其不良反应率与复发率就成为此种治疗方式是否有临床实用价值的关键,而在本观察中,采用自拟中药方剂联合局部刺络放血疗法的联合组患者,不管是在相关生化指标的比较上,还是在中医综合疗效的比较上,亦或是在各项主要临床表现恢复时间的比较上,均优于对照组患者,充分证明了此种治疗方式在临床应用时的价值。

中医学将AGA归于“痹证”范畴,其最早被记载于《黄帝内经》,且历代医家对其病因病机均论述颇为详尽,一般认为是以正虚卫外不固为其内在的发病基础,以感受外邪为其外在的发生条件,同时可由于具体的致病因素不同,而分为多种证型[4]。但由于近年来人们生活节奏与饮食结构改变的日益明显,临床中患有湿热蕴结证痹证的患者较为普遍,其病因主要是由于饮食不节,致使脾胃虚弱,失于健运,湿热内生,日久化热,湿热邪气留滞筋脉、关节、肌肉等部位,阻滞局部气血运行,经脉拘急而发,所以笔者认为湿热蕴结证痹证一般均属于虚实夹杂之证,其治法应从扶正与祛邪两方面着手,扶正是指以健脾化湿、滋肾降火等法扶助正气,而祛邪是指以清热解毒、活血化瘀、通痹止痛等法祛邪外出,两者并用并重,以达到标本兼治之效。

在自拟通关利窍汤的组成上,以黄柏为君药,其药性寒而味苦,长于清泻下焦湿热,亦可泻相火,有清热燥湿、泻火解毒之效;以黄芩与薏苡仁为臣药,既能增强君药清热燥湿之力,又能健脾利湿、通痹止痛;以土茯苓、萆薢、桃仁、红花、生地黄、牛膝、白术、泽泻为使药,土茯苓与萆薢有通利关节、升清降浊之效,桃仁与红花有活血化瘀之效,生地黄与牛膝有滋肾降火、引药下行之效,白术与泽泻有健脾化湿之效;以甘草为使药,即可缓解诸药之毒性,又可调和诸药之药效[14]。上述中药联合使用共奏健脾化湿、滋肾降火、清热解毒、活血化瘀、通痹止痛之功。

在局部刺络放血疗法位置的选择上,以患处足太阴脾经循行部位的浅表层静脉为主 (临近大都穴附近),再以足之三阴经上的腧穴为辅(包括:三阴交、漏谷、太冲、蠡沟等穴),通过放血的方式,使瘀滞于局部的湿热之毒邪随着气血而流于躯体之外,从而使瘀结于局部的气血得以疏通,以达清热利湿、通痹止痛之能[15]。同时亦有研究发现,此种直接释放血液的方式,一则可以通过降低血液黏滞程度,来恢复血管的正常渗透压;二则可以减少MSU的形成与堆积;三则可以促进炎性介质及致痛物质的吸收与排出[16]。

综上所述,联合组的治疗方式更适用于患有AGA的患者,但此种治疗方式也存在着诸如中医辨证标准各异、中药化学成分复杂、刺络放血操作未有统一标准等问题,继承创新与研究探索是吾辈医者需要坚持不懈的追求。