城市高架桥附属空间绿色生态设计初探

杨 倩

(贵阳学院城乡规划与建筑工程学院,贵州 贵阳 550005)

1 引言

面对城市进程化中出现的交通急剧膨胀、土地资源紧张等问题,城市立体交通应运而生,它标志着城市交通由传统平面横向发展转为立体纵向发展。高架桥附属空间作为高架交通发展的衍生产物而出现,包含了高架桥体所覆盖空间及周边道路或建筑物的围合空间。除此之外,从高架桥对城市空间的影响来看,也应将高架桥沿线建筑围合而成的物质空间以及沿线城市区域的景观人文空间等众多要素[1],高架桥附属空间作为城市公共空间的重要组成部分有着巨大开发潜力。

从2000年起,贵阳就先于全国其它城市开始探索循环经济发展。2002年,市委、市政府正式做出了建设循环经济生态城市的决定[2]。2017年贵阳市生态委在《贵阳市“一河百山千园”行动计划(公开征求意见稿)》中提出了要形成点、线、面相结合的城市绿地系统,无论是城市中心区、中环路边、主要节点、出入口等。贵阳市高架桥附属空间是城市公共空间和生态系统的重要组成部分,也属于贵阳市生态城市建设一部分,因此,合理利用城市高架桥附属空间对贵阳市社会、经济、生态建设等各方面有着重要研究意义。

2 贵阳市高架桥附属空间利用现状及存在问题

根据空间利用形式进行分析,贵阳市现有高架桥附属空间利用模式主要有:交通空间类(人行空间、路面停车场)、绿化类(简单绿化、复合绿化)、商贸经营类(零散经营、集中经营)、休闲娱乐类(活动广场)、市政设施类(电力设施、清洁设施用房、治安管理用房等)。附属空间使用最多的是路面停车和简单绿化模式。目前存在现状问题有以下几点:

2.1 现状混乱,缺乏整体性规划

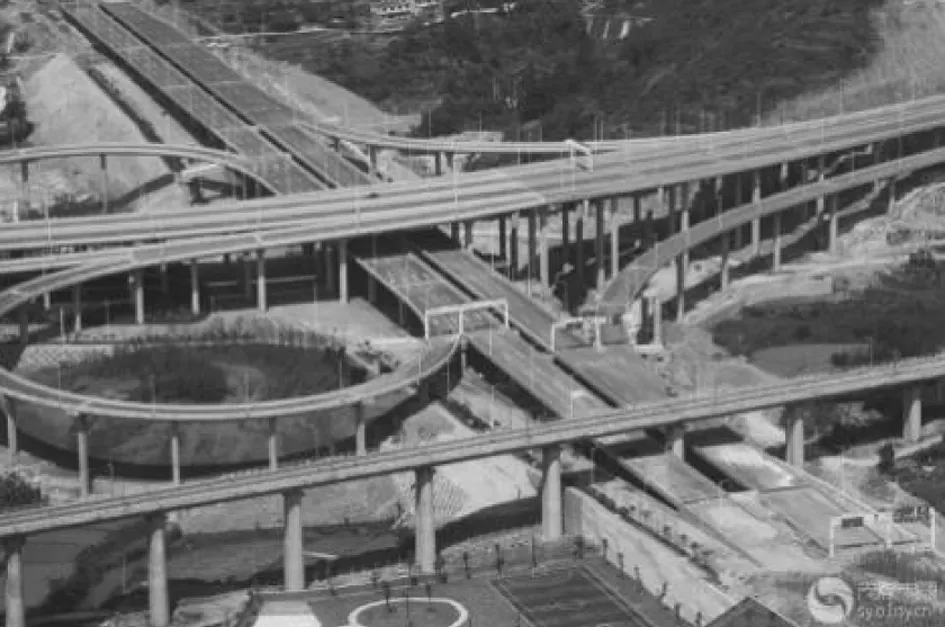

贵阳市高架桥附属空间具有良好的发展潜力,但大部分附属空间在建设之初,并未考虑其利用价值,也没有整体规划或赋予其明确功能。市民想要利用带有围合性与遮蔽性的高架桥附属空间多靠的是自发性行为,包括流动性摊贩、私设停车场、违规搭建构筑物、私自堆放杂物、居民自发活动等。这类市民自发性活动对闲置空间改造力度不大,空间利用率低、缺乏有序的空间组织与整体规划、管理难度大且存在很多安全隐患(图1)。这些空间利用方式很大程度上影响了城市市容市貌、交通顺畅与安全性,但也反映了人们对高架桥附属空间的利用需求。目前贵阳市大部分高架桥附属空间并未与周边用地和谐呼应,难以形成整体、连续、统一的空间意向。

图1 高架桥下的安全隐患

2.2 空间使用方式单一,利用率不足

贵阳市目前高架桥附属空间使用方式单一,多以交通、绿化类功能为主,这两类空间的使用率高达80%以上,高架桥下停车场方式尤为常见。这两种利用模式简单易管理,但对空间改造意义不大,容易产生大量消极空间。而空间利用率不足主要体现在空间闲置和封闭空间两方面。虽然政府对部分高架桥附属空间有规划,但还有大量空间闲置,如高架桥中心岛等特殊空间并未完全利用(图2)。在已规划的附属空间中很多封闭性过强,绿化用地和休闲用地可达性差,市民无法有效使用,一定程度上也造成了空间浪费。

图2 高架桥下中心岛未有效利用

2.3 自然条件差,生态支持不足

高架桥附属空间受周边环境影响较大,一方面自然条件较差,缺乏一定阳光、雨水、通风、土壤养分不足、汽车尾气污染、缺少后期维护,植物的生长发育面临巨大挑战;另一方面,附属空间的声、光、热物理环境基础条件也较差,汽车尾气、粉尘及噪音污染、夏季桥底湿热、光照度不足等造成植物破坏或是难以存活,且高架桥立体化结构形式本该充分利用全方位、多层次的绿化系统,如立体绿化模式,但在调研中也发现对立体绿化等问题关注度不够,极少桥体选用立体绿化或是选择种类单一,观感、体验感较差。

2.4 缺乏人性化设计

贵阳市高架桥附属空间缺乏人性化设计主要可以体现在忽略人的需求、空间可达性差、安全性低几个方面:

大部分高架桥附属空间缺乏供市民休憩活动的场地及所需服务设施,未能真正从市民的需求方面考虑。例如,艺校立交桥下的空间仅有简单绿化种植,并无座椅等基础设施,来往的人无处休憩,累了只能在地下通道口及其护栏附近做短暂停歇(图3)。

图3 高架桥下缺乏居民休息的基础设施

可达性弱就意味着附属空间利用率低或者无法使用。例如有些高架桥下附属空间是大面积灌木或者有栏杆阻挡,人无法正常通行,这样缺乏人性化的设计使空间可达性大大降低。

安全性是高架桥附属空间使用的重要前提,而贵阳市目前仍有不少开放性高架桥附属空间存在人车混行或者“断头路”步行道的情况,给附属空间使用者带来了诸多安全隐患,市民为节省出行时间甚至在高架桥下随意横穿马路。

3 贵阳市高架桥附属空间绿色生态设计策略

3.1 设计原则

3.1.1 整体性原则

高架桥附属空间与城市空间构成了一个整体开放空间,所以良好的高架桥附属空间应是一个整体性强、层次分明、多样性统一的绿色生态空间。整体性原则可体现在以下几方面:首先,高架桥附属空间涉及城市规划、园林景观、交通工程、生态绿化多方面,应从城市建设管理上划分清楚职责范围,指定监管部门,出台相应政策将高架桥附属空间纳入城市公共空间和生态系统。第二,对高架桥附属空间应当采取积极、主动的利用方式,针对不同区位、不同周边环境的附属空间有针对性的进行功能定位,形成有层次性、差别性的整体空间形态。第三,应处理好附属空间内的各组成要素,如桥体下缘、墩柱、道路、建筑、绿化、水体等要素应形成统一次序的关系。

3.1.2 功能复合原则

目前贵阳市高架桥附属空间使用方式单一,应当开始尝试多样化、复合化的土地综合利用模式。可将景观绿化、文化娱乐、商业经营、运动空间融于空间一体。如荷兰阿姆斯特丹A8高架快速路的改造则成功的激活了一处长久以来作为荒废停车场的高架空间的利用潜能,赋予其合适而多元的功能空间,包括了轮滑运动场、游戏空间、街舞运动场、小型足球场、篮球场、停车场超市、巴士换乘车站、游戏水池以及户外聚会烧烤区等,高架公园也将道路两侧的小山丘、公园绿地、以及教堂前的广场整合在一起,形成更加实用和吸引人的城市开放空间[3]。

3.1.3 生态植入原则

高架桥附属空间是整个城市生态系统的重要组成部分。高架桥附属空间绿色生态设计应当同贵阳市生态文明建设、可持续发展战略结合起来。生态系统的完整性、开放性与其生态效益成正比关系。生态设计模式重点就是实现高架廊道的生态效益,所谓的生态不仅仅是微观层面以植物绿化所营造的区域生态,而是通过加强与周围的环境的联系,构建一个整体的城市道路生态系统[4]。因此,高架桥附属空间的绿色生态设计不仅要同周边生态环境连通,保证城市整体生态系统完整性,同时还应根据附属空间所属不同区位确定合适的功能定位与生态发展策略,重点是实现其生态效益。如位于巴塞罗那的特立尼泰特立交公园不仅有树阵形成的缓冲林带,噪音、污染等被有效阻隔在公园外,还有由林带和收集利用道路水形成的水池形成天然过滤屏障,高架桥公园因其丰富多样化的生态空间成为巴塞罗那一个重要生态节点。

3.1.4 人性化设计原则

扬·盖尔曾在《人性化的城市》一文中提及“理想的城市空间是依据主体’人’的价值需要及人所一寸的城市环境的塑造和发展要求而存在的”[5],因此,高架桥附属空间设计同样应当体现“以人文本”的设计理念。例如合理规划供市民活动的座椅、照明设备等基础景观设施,设计适宜的通行方式引导附属空间人流进出,合理组织附属空间景观秩序,完善各类标识系统等。

3.2 设计策略

高架桥附属空间类型与现状情况比较复杂,针对不同区位和类型的附属空间应有相应侧重的设计策略。本文根据前期调研和文献收集情况,将贵阳市现有高架桥附属空间按其功能类型与开放程度分为交通性封闭空间与公共活动性开放空间两大类,前者多位于城市交通主干道或近郊高架桥,后者多位于城市主要商业区,居住区等人流量较大地段。

3.2.1 交通性封闭空间设计策略

(1)通行引导:以车行通过为主的封闭高架桥附属空间不仅需种植适当面积和高度的植物隔离人行和车行,还应限定植物种类与高度,尤其是道路交叉口和转弯半径处不应种植高大乔木等容易遮挡视线的植物。

(2)生态防护:针对高架桥下自然条件较差,空气、噪声污染较大的情况,生态防护的重点应当是改善高架桥附属空间的生态环境。首先,植物应当选择适合本地生长的耐旱、喜阴、吸气滞尘的种类;其次在生态防护体系构建上,可尝试结合高架桥周边绿化共同形成的“生态廊道”,除水平方向的绿化,增加立体绿化可在节约土地的基础上增加附属空间绿化量,增大生态防护面积。

(3)视觉体验:高架桥附属空间的视觉体验是针对人行和车行过程中所产生的视觉感受,植物配置和光环境营造是最直观的体验。植物配置上要综合考虑植物的形态、色彩、质感的统一协调,强调植物配置的可识别性和多样性,尤其是高架桥附属空间属于点状交汇和网格状交汇空间形成的中心环岛更应当注意植物配置,争取给驾驶者带来“车移景异”的视觉体验;光环境营造上,适当的灯光布置不仅有引导性,还能为植物生长提供必备要素。

3.2.2 公共活动性开放空间设计策略

(1)功能复合:高架桥附属空间的功能复合化旨在节约土地、空间综合价值和效益最大化。空间功能复合应当考虑到城市居民的休闲、游憩、观赏等多样化需求,同时也应结合高架桥附属空间周边用地及人流情况,如附属空间周边用地为商业和居住用地且人流量较大,可在高架桥附属空间适宜阶段布置咖啡厅、小超市、餐饮店等商业空间。

(2)空间布局合理:对于提供给市民穿行、购物、休憩等公共活动使用的开放性附属空间应当根据不同的市民需求和流线来组织空间布局。市民使用时间长,空间私密性要求较高的停留、休憩空间应放置在远离车道的位置,并有步行道连接保证其私密性;市民使用时间较短,空间私密性不高的穿行、短暂驻足等空间应放置在停留与休憩空间之外,一方面可减少外部交通和人行穿越对内的影响,另一方面也为内部环境创造了较好的可达性。

(3)生态设计多样化:除满足基本的生态防护条件外,有市民公共活动区域的附属空间还应考虑生态设计的多样化。高架桥附属空间本身就属于城市生态系统的一部分,可通过景观设计等方法发挥其生态效益。具体设计上注重植物搭配,参考贵阳本地植物自然群落结构,乔灌草等植物根据光照温度的不同组成有层次感的绿化效果,增强植物群落间的稳定性;增加立体绿化种植面积,对桥墩、护坡等部位全覆盖,增大绿化面积同时也增大植物对生态环境的改善作用;将“雨水花园”、渗透系统等生态设施同绿化结合,形成适宜微生态环境,缓解城市内涝、减缓城市热岛效应及调节高架桥附属空间热环境。

(4)穿越安全性:在高架桥附属空间存在人车并行的地方应保证步行安全性。首先应保证步行区域和车行区域分区明确,步行和车行过渡区域除设置地下通道等方式保证人车分行外,还可设置适当高度的绿化带将人行道路与车行道路分开,减少安全隐患;其次人行区域应当对周边环境有良好的视野,方便市民选择便捷安全的路径。

(5)服务设施完善:高架桥附属空间应根据市民环境行为模式和周边环境配置相应数量和不同类型的服务设施,如休息座椅、垃圾桶、健身活动器材、儿童游乐设施、无障碍设施、照明系统、标识系统等。

4 结语

近年来随着市民对城市公共空间及生态环境的关注度越来越高,我国各城市都开始对城市高架桥附属空间的绿色生态设计进行积极的探索,如广州东濠涌生态绿色走廊、成都市人民南路立交桥下老成都民俗公园、杭州登云路高架桥下市民广场等。目前贵阳市也开始有一些积极的探索,2018年4月开始正式启用的贵阳市黔灵山体育公园就位于中环黔春路立交桥下,含足球场、篮球场、门球场、公共厕所、洗浴室等功能,整个高架桥附属空间充分利用原有闲置地块,不仅提高了空间利用率,还改善了周边居民生活生态环境。所以高架桥附属空间的绿色生态设计需要公众参与和多学科配合,不仅是对空间的绿化设计,更应该从居民需求、周边环境、历史人文等方面进行统一规划设计,使高架桥附属空间朝着更生态、更高效、更精细的方向发展。