京华名士,一座当代文化高原上的峻峰

轮奂

作为中国近现代历史上的一位文化名师,张伯驹是为数不多的大家,无论在收藏、学术研究、文化传承方面,他都为中国文化作出了杰出的贡献。而他在文化与精神上所达到的高度,是至今都难以企及的一座峻峰。

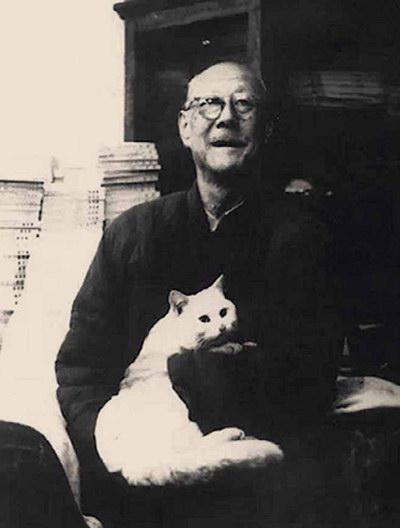

艺术家黄永玉曾为张伯驹画过一幅肖像画,只见寥寥数道写意笔墨勾画出一位年过七旬的老翁,他身着一身朴素的衣服,但头依然高昂,目光坚定地凝视前方,落魄之余却依然坚守一身孤傲高洁的气节。这不禁让人想起何为中国“最后的贵族”,以及著名学者王世襄对他的评价:“实在使人难以想象,曾用现大洋4万块购买《平复贴》、黄金170两易得《游春图》,并于1955年将8件国之重宝捐赠给国家的张伯驹、夫人竟一贫到如此地步。他十分赞赏黄永玉为张伯驹下的论断——“富不骄,贫能安,临危不惧,见辱不惊……真大忍人也!”一生跌宕起伏,一切浮华都是过眼云烟,看尽世事沧桑,但那份高贵的灵魂始终未曾改变。

右上方的画名为“大家张伯驹先生印象”。也许,看似笼统的“大家”两字,真真体现着要概括这位名人并非易事。论文化,他是大家,琴棋书画样样精通,诗词赢得过毛主席的称赞、棋艺得陈毅赏识;论鉴藏,他也是大家,眼力过人,阅宝无数;一生散尽家财收藏顶级国宝,新中国成立后又大度无私地将多年珍藏捐给国家;论学术,他仍是大家,生为研究传统文化,成立多家研究会,促进传统优秀文化的复兴……

正因他是集这些“大家”于一身,以至于在他辞世时,叶剑英、邓颖超、王震、谷牧等国家领导人送了花圈;赵朴初、夏衍、胡愈之、牛满江、刘海粟等200多人送了挽联;500多人参加了追悼会。作为一位名士,能得到如此殊荣与尊重,实不多见。

收藏,也是天下为公

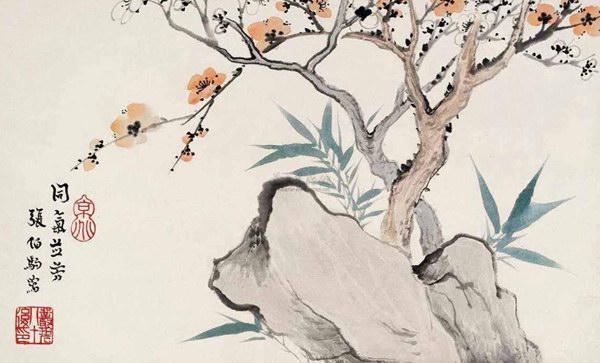

刘海粟曾这样总结张伯驹在中国文化界的地位:“他是当代文化高原上的一座峻峰。从他那广袤的心胸涌出四条河流,那便是书画鉴藏、诗词、戏曲和书法。四种姊妹艺术互相沟通,又各具性格,堪称京华老名士,艺苑真学人。”

收藏无疑是值得大书特书的一页。被誉为“前无古人,后无来者。天下民间收藏第一人”。即使放眼整个中国收藏史,张伯驹的重要地位也无需多言,他在乱世中拯救性地收藏晋唐、宋元、明清各时期的绝世名作,构筑中国美术史的多件关键性作品均藏于他手上,“天下第一藏”的盛誉绝非浪得虚名。

另一方面,张伯驹的收藏,是以一个名士的仪轨开展的。他始终坚持着中国传统士大夫的行为操守和民族气节,是带有文人风范的大藏家。因而便有了一掷千金背后的简朴日常;购入藏品极少还价而又不为高价出售珍藏;还有士大夫忧国忧民的家国情怀,收藏不为一己之私,散尽家财甚至不惜牺牲性命也要让国宝“永存吾土”。尤其是后者,奠定张伯驹在中国收藏史上不可磨灭的贡献。

或者换句话说,透过那些价值连城的國宝,隐藏在背后的是张伯驹一颗赤子之心,他把自己视作守护国宝的“中转站”,历尽艰辛收藏的众多国宝,在国家步向正轨之时,张伯驹毅然选择了无私的捐赠,造福国人,才有今天“平生不识张伯驹,逛遍故宫也枉然”的美谈,从这一点上来说,张伯驹不仅仅是高风亮节,他是伟大的,也可以说是民族文化的壮士。没有这位壮士的鼎力守护,不知多少国宝又流失海外,又何来今天的学术研究与文化传承。

交游,也是弘扬学术

张伯驹一生交游广阔,源自于他广泛的兴趣爱好。他在诗词歌赋、书画戏曲都有着高深的造诣,为弘扬传统优秀文化,还专门成立了北京古琴研究会、京剧基本艺术研究社、中国书法研究社、诗词研究社等组织,每每雅集,必定高朋满座。

不仅如此,张伯驹对朋友总是大方慷慨,自家收藏不会秘不示人,对友人研究有所帮助的,他必定支持,把藏品大方借出。红学大师周汝昌就曾说过,自己的红学研究,数张伯驹影响最大。张伯驹不仅为其提供研究材料,遇到张伯驹无力收藏的红学研究书籍,他也设法将其纳入国内公共收藏,方便日后学者研究。

经历“文革”之后,张伯驹再次受到礼遇,更成了大忙人,诗词学会、书法学会、画院、京剧院、昆曲社、文物学会、文史资料委员会,到处都有他的身影。对于他遭受的劫难,居然不计前嫌、泰然处之。他说:“想想陈帅,人家是开国元勋,尚能忍辱含垢。我等之人,有些不顺心事,何足道哉!何足道哉!”在他生命的最后几年,张伯驹依然在为中国的文化事业的发展而鞠躬尽瘁。

传世,还有精神永存

张伯驹固然早已与世长辞,但他留给我们的最重要的遗产是什么?除了那些如今藏在故宫的国宝外,最重要的是他作为位名士,他的收藏理念与精神更值得我们敬仰与学习。

在张伯驹身上,我们看到了一位藏家的文化自觉。首先,在进入收藏前,张伯驹就饱读诗书,才华横溢,正是他扎实而深厚的文化厚度,奠定了他收藏的高度。故能否称之为收藏大家,衡量的标准不仅仅限于收藏了多少件价值连城的古物,更重要的是藏家自身具备怎样程度的文化修养和品德操守。

诚然,张伯驹在收藏上的成就也与特殊的时代背景有关。所谓时势造英雄,倘若没有近代乱世的纷争,便不会有如此多国宝从宫中流入民间,张伯驹那代的藏家也不可能接触到如此高水准的藏品,成长为一代鉴藏大家。我们无法复制张伯驹的收藏之举,但每个一时代的藏家都有其特定的机遇与使命。张伯驹留给我们的更多是精神上的标榜,卓越的眼力、深厚的文化底蕴,收藏紧随时代的需要。也许收藏的最高境界,不在于收藏的规模,而是像过云楼寓意的那样,视一切藏品为“过眼云烟”,而私藏只是守护这些文化瑰宝在历史长河里的某段接力。也许只有精神的接力,瑰宝才会永存。