元朝中央政府治理藏区方略浅析

【摘 要】 元朝中央政府对今藏族聚居区域实行了有效治理,主要举措有设置军政机构、建立帝师制度、进行人口清查、建立驿路系统等。还设置宣慰司,对今青海、甘肃、四川和云南藏区加强了控制,维持了汉藏“走廊”地带的稳定和繁荣。建立政令统一的地方管理体系,是元朝中央政府治理藏区的核心方略。通过对元朝治理藏区的历史梳理及策略分析,对当前因地制宜解决民族地区发展问题具有一定的参考意义。

【关键词】 元朝;治理藏区;策略

土司制度源于历代中央政府对边疆少数民族地区治理模式的总结和完善,具有鲜明的历史传承性。对元朝中央政府治理藏区策略的整体把握,有利于从宏观上认识土司制度产生的历史环境。1247年“凉州会谈”之后,今西藏地区以臣属的方式归入蒙古帝国版图。1271年元朝中央政府设宣政院管理吐蕃故地,今西藏地区正式纳入中国中央政府的行政体系之中。[1]

一、元朝中央政府对今西藏地区的治理

1、设置军政机构

元朝中央政府在中央和地方设置了专门管理今西藏地区的机构,这些军政机构的设置保证了西藏地区的稳定,也促使其与元朝中央政府之间关系的常态化。1264年,忽必烈将首都迁到了大都(今北京),并设立了“释教总制院”,以国师领之,统管全国佛教事务,总制院成为元朝中央政府第一个管理西藏事务的机构。1288年,经桑哥奏请得允,[2]总制院更名为宣政院,提高了级别,管理西藏地方的中央官制最终定型。元朝管理西藏地区的突出特点是视宣政院辖区如普通行省,和其他行省一样作为宗王的封地,今西藏地区即为八思巴的封地,而中央政府对其具有确定的主权。《元史》卷87《百官三》记载:

宣政院,秩从一品。掌释教僧徒及吐蕃之境而隶治之。遇吐蕃有事,则为分院住镇,亦别有印。如大征伐,则会枢府议。……其为选则军民通摄,僧俗并用。至元初,立总制院,而领以国师。二十五年,因唐制吐蕃来朝,见于宣政殿之故,更名宣政院。[3]

元朝中央政府在宣政院以下,设置了多个地方军政机构,作为基层管理单位,辅助宣政院管理西藏地区,主要有一个宣慰使司和“十三万户”。

“乌斯藏纳里速古鲁孙等三路宣慰使司都元帅府”与今西藏的地理范围大体相当,主要包括卫藏地区、阿里三围和拉达克地区。萨迦本钦以“乌斯藏三路军民万户”的头衔总领卫藏地区的军民事务,“阿里三围”则依旧由吐蕃帝国后裔管理,元朝中央政府依旧保留他们的职位。元朝在卫藏地区设有两名元帅管理当地的蒙古驻军,在阿里地区设两名元帅管理军民事务。该宣慰使司都元帅府下辖若干安抚使、招讨使、万户、千户等,其中以乌斯藏十三万户最为著名。

“十三万户”指的是经中央任命(认可)并发给委任状的13个地方势力集团。[4]对乌斯藏(今西藏中部地区)进行行政划分的工作,“是由萨迦本钦释迦桑波和元朝派到西藏的两名主管官员阿衮和弥林共同进行的”,[5]显示了元朝中央政府借助于萨迦势力对今西藏地方的有效管理。“十三万户”是元朝中央政府因地制宜,通过对吐蕃分裂以来形成的各股势力的利用而建立起来的,是对萨迦派势力的扶植,更体现了因俗而治的策略。“十三万户”分别为卫地区的雅桑、帕竹、达垅、蔡巴、止贡、嘉玛等6个,藏地区的拉堆绛、拉堆洛、萨迦、香、曲弥、夏鲁等6个,卫藏之间的杨卓等计十三个地方机构。每个万户并不恰好管辖一万户百姓,最少的只有750户,最多的也不过5950户,总共有233778人。[6]西藏史籍对此“十三万户”的名称记载不尽一致,有些万户的设置、授职和辖境也不尽相同。

2、建立帝师制度

元朝的帝师制度,是以蒙古族接受并信仰藏传佛教为起点的。蒙古汗国原本信仰萨满教,随着领土的不断拓展,需要系统宗教的指导,以达到“因其俗而柔其人”的目的。[7]八思巴是元朝中央政府册封的第一位帝师,帝师不仅具有宗教的属性更具有政治的属性。一方面,元朝尊崇佛教,扶持藏传佛教萨迦派,以帝师(国师)统领全国佛教事务;另一方面,帝师是中央政府的职官,是宣政院的最高领导者,同时也是今西藏地方的最高领导者。在卫藏地区,“他的法旨,如同皇帝的圣旨一样具有效力”。[8]但正如伯戴克所言,帝师的权利必须置于元朝中央政府的权利之下,才具有实际的意义。

(元)崇尚释氏,而帝师之盛,尤不可与古昔同语。维道家方士之流,假祷祠之说,乘时以起,曾不及其什一焉。宋旧史尝志老、释,厥有旨哉。乃本其意,作《释老传》。[9]

及得西域(指今西藏地区——笔者注),世祖以其地广而险远,民犷而好斗,思有以因其俗而柔其人,乃郡县土番之地,设官分职,而领之于帝师。乃立宣政院,其为使位居第二者,必以僧为之,出帝师所辟举,而总其政于内外者,帅臣以下,亦必僧俗并用,而军民通摄。于是帝师之命,与诏敕并行于西土。[10]

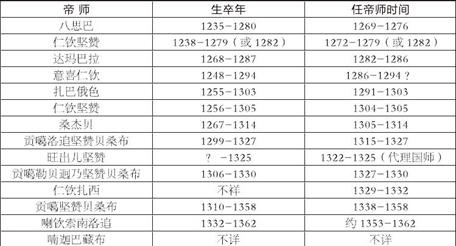

有元一代,帝师成为一种制度,陈庆英先生通过对《元史·释老传》、《萨迦世系史》和《红史》等文獻的比较研究,指出元朝帝师主要有以下几位:[11]

元朝中央政府之所以不仅能够维持西藏地方的稳定,而且能实施有效的管理,与帝师的设立关系密切。藏传佛教经过后弘期的发展,已经为藏民族所接受并内化为本民族的特征之一,蒙古统治者正是看到了这一点,才能因其俗而柔其民,既维护了对今西藏地区的统治,又促进了该地区的稳定和繁荣。

3、进行人口清查

“清查户口”是元朝中央政府对直接管辖的地区体现完全主权的一项行政措施。[12]在元朝不足百年的短暂历史中,曾三次较大规模对西藏地区清查户口,分别在1260年、1268年和1287年。[13]这种举措,一方面表现了元朝中央政府对这一地区的重视;另一方面也更加说明西藏地区在元朝时已经被纳入到中央王朝整个的行政体系之中。

1260年,忽必烈即位之初,以达门(答失蛮)为首的蒙古官员对乌斯藏及沿途各地的户口进行了清查,但关于这一次清查户口是否付诸实施,因为相关材料缺失,故学术界仍存在争议。1268年进行的第二次户口清查则是确定的,忽必烈派遣阿衮、弥林等蒙古官员抵达乌斯藏,对乌斯藏及其周边地区进行了规模最大、较为彻底的户口清查。

为了安定乌斯藏及纳里速古鲁孙等地方,也为了使此转大力法轮皇帝之上师驻锡之具吉祥萨迦寺之下的各个万户为大皇帝效力,在皇帝迎请上师之后的十年,即羊土龙年初,由朝廷派来的金字使臣阿衮和弥林二人,对俗民、土地以及冠以大蒙古之名的根本户数进行了清查。[14]

“第一组负责从阿里到夏鲁,也就是藏地区的任务,而第二组承担从夏鲁到止贡,也就是乌斯地区的任务”。[15]清查的结果是“纳里速古鲁孙与乌斯藏四如的户口共计36453户,不包括羊卓万户的属地750户”。[16]最终的户册存放于萨迦本钦处,显示了萨迦派的优越地位。此次户口清查,因元朝中央政府官员与乌斯藏地方官员的密切配合,取得了圆满而卓著的成果,为下一步安排驿站和进行前述“十三万户”的划分奠定了良好的基础。

1287年,元朝中央政府再次派遣使臣入藏复查,根据人口变动的实际,调整驿站。之后,元朝在国力衰微的情况下也曾入藏清查人口、户数,但只是在1268年结果的基础上稍微做了调整。

4、建立驿路系统

除上述清查户口的举措之外,元朝中央政府还在西藏采取了另一项重大行政措施,即建立驿路系统。

早在第一次清查户口的时候,忽必烈就亲自下诏,命达门根据地方贫富、道路险易、人口多寡等情况,仿照汉地设置驿站之例,拣择合适之地,建立驿站,而所需的各种物品均由中央负担。乌斯藏即设立了大的驿站11个,并规定了每个万户支应驿站的事项。[17]

西藏地区四个大的驿站:

(1)由拉堆绛和拉堆洛两个万户,以及阿里万户一起负责萨迦的大站。(2)由曲弥万户支应达尔垅的大站。(3)夏鲁万户的3892个霍尔堆中,除去甲若仓(今白朗县)的832个霍尔堆,剩下的3060个霍尔堆,负责支应春堆大站。(4)甲若仓的832个霍尔堆、杨卓万户、绛卓万户在江边的11个达果,负责支应达竹地方的大站。

卫(乌斯)地区的七个大的驿站:

(1)由止贡万户支应果白驿站。(2)由甲域万户加上蔡巴万户的热杂特哇的350个霍尔堆,支应噶热大站。(3)由嘉玛万户加上蔡巴万户的素喀的350个霍尔堆负责支应索地方的大站。(4)由帕竹万户加上达垅的500个霍尔堆以及拉吧的600个霍尔堆支应孜巴的大站。(5)由朱固岗、喀热、主巴、扎玛塘、沃喀等第的不隶属于万户的米德一起支应夏颇的大站。(6)有雅桑万户支应贡地方的大站。(7)由蔡巴万户的根本民户支应官萨的大站。[18]

1268年,在第二次人口清查的基础上,元朝中央政府对以上驿站的支应办法作了进一步的调整,驿站系统由藏族地区沿途地方支应,规定沿途居民,负责传送公文,供给马匹,供应往来官员的食宿,藏族地区一直延续到民主改革时期的乌拉制度就此开始。[19]元朝中央政府直接派遣蒙古官员掌管这些驿站,乌斯藏有“转运”一职负责驿站的管理。元朝中央政府在设置驿站的同时,還在今西藏地区设置“马卡姆”即兵站,负责戍守吐蕃故地至内地的道路,由前述之宣慰司都元帅府维持供养。

二、元朝中央政府对其他藏区的统治

元朝中央政府还对今青海、甘肃、四川和云南藏区加强了控制,维持了汉藏“走廊”地带的稳定繁荣。总体来看,元朝中央政府在这些地区主要设置了两个宣慰司,即吐蕃等处宣慰使司都元帅府和吐蕃等路宣慰使司都元帅府,吐蕃等处宣慰使司主要管辖今甘肃南部、青海东部和南部,以及四川北部一部分地区;吐蕃等路宣慰使司位于西南,辖今四川西部泯江、大渡河、雅砻江流域及迤西,包括大部分今甘孜藏族自治州,即通常所说的西康地区。宣慰使司都元帅府以下,在藏族聚居区则设立宣慰司、安抚司、招讨司、元帅府、万户府、千户所等各级地方军政机构,在毗邻内地汉藏交错的地方则设置路、州、县,置流官,归行省管理。

1、青海藏区

元代青海属于吐蕃等处宣慰使司管辖,西宁地方则因为章吉驸马的封地而隶属于甘肃等处行中书省。[20]陈光国先生根据《元史》的资料,摘录出今青海地区属于吐蕃等处宣慰使司都元帅府管辖的基层组织,即吐蕃等处宣慰使司都元帅府所属朵思麻路军民万户府、积石州元帅府、吐蕃等处招讨使司。[21]

这些组织和机构有的管民政,有的管军事,有的又属于军政合一的组织,直接受元朝中央政府宣政院管理,是元朝中央政府的地方管理部门。与此同时,元朝中央政府还在宣慰使司都元帅府的辖区内,紧邻汉地的地方设置“流官”,分属于不同的行省。

忽必烈统治时期,全国共分置陕西、甘肃等11个行中书省。当时西番地区(指今青海地区)从人口上来说还不能划为一个行省,所以就把它划归陕西、甘肃行省管理。甘肃行省几经变革,至1286年,再设甘肃行省,省治甘州路,西宁州属于甘肃行省管辖,今青海境内、湟水流域的乐都、民和等县,都由西宁州管辖。

2、甘肃藏区

元朝时期,今甘肃境内,分属陕西、甘肃两个行中书省和宣政院直隶吐蕃等处宣慰使司都元帅府。其中,陕西行省直辖三州一府,即泾州、开成州、庄浪州及巩昌都元帅府;甘肃行省,直辖甘州路、肃州路、永昌路、沙州路、亦集乃路和山丹州、西宁州、西凉州等。今甘肃藏族聚居区则主要属于吐蕃等处宣慰使司都元帅府管辖。下设机构包括:

脱思麻路军民万户府,治河州;西夏中兴河州等处军民总管府,治今和政;洮州元帅府,治今临潭新城;十八族元帅府,治岷州;积石州元帅府,治积石州;礼店文州蒙古汉军西番军民元帅府,治今礼县祁山。[22]

我们发现,吐蕃等处宣慰使司都元帅府的管辖范围包括了甘肃和青海的大部分藏区,唯不见今玉树和果洛两个藏族自治州,当属于吐蕃等路宣慰使司都元帅府管辖。这些基层机构的设置和管辖的范围也不是一成不变的,随着时间的变化也在发生着变迁。

3、四川藏区

元朝时期,四川藏族主要分布于两个区域:一是松潘地区,约今阿坝藏族自治州。“松潘,古氐羌地。西汉置护羌校尉于此。唐初置松州都督,广德初,陷于吐蕃。宋时,吐蕃将潘罗支领之,名潘州。元置吐蕃宣慰司。”[23]这里所谓的吐蕃宣慰司应为前文所述吐蕃等处宣慰使司都元帅府。另一是朵甘地区,约今甘孜藏族自治州辖区。《明史·西域传》载“朵甘,在四川檄外,南与乌斯藏邻,唐吐蕃地。元置宣慰司、招讨司、元帅府、万户府,分统其众。”[24]这里元朝所设的宣慰司为吐蕃等路宣慰使司都元帅府。由此,今四川藏区在元朝的行政区划中并不是一个整体,他既有一部被划入了吐蕃等处宣慰使司都元帅府管辖,也有一部分归吐蕃等路宣慰使司都元帅府管辖。在元朝两个大的宣慰使司都元帅府以下,还设有其他的基层管理机构。

乌蒙乌撒东川镇雄四军民府 马湖 建昌卫宁番卫 越巂卫 盐井卫 会川卫茂州卫 松潘卫 天全六番招讨司 黎州安抚司[25]

吐蕃等路宣慰使司都元帅府,四川部分下辖机构:(1)朵甘思田地里管军民多元帅府,治今甘孜州德格县的儿兹。(2)碉门鱼通黎雅长河西宁远等处军民安抚使司,秩正三品,治碉门(今天全县西),下辖六招讨使司。[26]

4、云南藏区

忽必烈时期,吐蕃等路宣慰使司都元帅府管理今云南迪庆藏族自治州的德钦、中甸的上四境、维西西北部地域。[27]元代,中甸称“旦当”,地处四川到云南要冲;元世祖派大军南下时,大将兀良合台即率西路军“自旦当路入云南境”。[28]当地藏区的首领在元朝统治时期,经过了激烈的权势争夺,最终由木氏土司统领的察罕章管民官所管辖。

己亥,云南行省言:“金沙江西通安等五城,宜依旧隶察罕章宣抚司,金沙江东永宁等处五城宜废,以北胜施州为北胜府。”从之。[29]

三、结论

元朝中央政府治理藏区的核心方略是建立起政令统一的地方管理体系。一方面,实行行省制度,参照行省制度管理今西藏地区;另一方面,利用藏传佛教的特殊地位,强化政教合一体制,稳固吐蕃故地。元朝中央政府还从经济上扶持今西藏地区的发展,在税赋之中给予照顾,在军政管理和路驿制度等方面实施了改造,使中央政府能够有效地控制该区域,促进区域经济社会发展。同时,元朝中央政府对其他藏区采取了有效的治理,因俗而治、僧俗并用,促进民族融合发展,对藏区社会发展和文化繁荣做出了不可磨灭的贡献。

【参考文献】

[1] 樊保良,水天同主编.阔端与萨班凉州会谈.兰州:甘肃人民出版社,1997.

[2] 桑哥(?—1291):藏族著名的政治家,善于理财,通晓多国语言,为八思巴赏识,被封为总制院官员.

[3] 元史·卷87·百官三.北京:中华书局,1976.2193.

[4] 赵萍,续文辉编著.简明西藏地方史.北京:民族出版社,2000.86.

[5] 王辅仁,陈庆英编著.蒙藏民族关系史略.北京:中国社会科学出版社,1985.52.

[6] 李干.元代西藏(吐蕃)土司制度探析——元朝中央政府管理西藏地方方略研究.中南民族大学学报(人文社会科学版),2002(01)79-83.

[7] 元史·卷202·释老传.

[8] 意·伯戴克著,张云译.元代西藏史研究.昆明:云南人民出版社,2002.40.

[10] 元史·卷89·释老传.

[11] 元朝帝师制度述略.陈庆英藏学论文集(上).北京:中国藏学出版社,2006.245.

[12] 赵萍,续文辉编著.简明西藏地方史.北京:民族出版社,2000.84.

[13] 恰白·次旦平措、平措次仁、诺章·吴坚等著,陈庆英等譯.西藏通史——松石宝串.拉萨:西藏古籍出版社,1996.359.

[14] 达仓宗巴·班觉桑布著,陈庆英译.汉藏史集.拉萨:西藏人民出版社,1986.185.

[15] 意·伯戴克著,张云译.元代西藏史研究.昆明:云南人民出版社,2002.48.

[16] 赵萍、续文辉.简明西藏地方史.北京:民族出版社,2000.84.

[17] 阿旺贡嘎索南著,陈庆英译.萨迦世系史.拉萨:西藏人民出版社,1989.170.

[18] 恰白·次旦平措、平措次仁、诺章·吴坚等著,陈庆英等译.西藏通史——松石宝串.拉萨:西藏古籍出版社,1996.364-365.

[19] 赵萍、续文辉.简明西藏地方史.北京:民族出版社,2000.85.

[20] 元史·卷60·志第十二.

[21] 元史·志第三十七·百官三;陈光国.青海藏族史.西宁:青海民族出版社,1997.202.

[22] 元史·志第三十七·百官三;洲塔、乔高才让.甘肃藏族通史.北京:民族出版社,2009.201-202.

[23] 明史·卷311·四川土司传.

[24] 明史·卷331·西域传.

[25] 明史·卷311·四川土司传.

[26] 元史·卷87·百官志;陈世松.四川通史(5).成都:四川大学出版社,1993.121-122.

[27] 王恒杰.迪庆藏族社会史.北京:中国藏学出版社,1996:45.

[28] 元史·列传第八·兀良合台传.

[29] 元史·本纪第十五·世祖十二.

【作者简介】

王慧婷(1987—)女,甘肃金昌人,兰州大学讲师,研究方向:西北地区少数民族历史与文化.