家用分体式自然循环太阳能热水系统设计研究

0 引言

随着人民生活水平的提高,人们对建筑的美观度要求越来越高。集热器和贮热水箱分离的家用分体式太阳能热水系统中,集热器可以在阳台、屋面等处灵活布置,且能实现与建筑一体化,美观程度较高,越来越受到市场的青睐。

家用分体式太阳能热水系统传热介质循环流动有强制循环和自然循环2个方案。强制循环设计简单,循环可靠性高;但需要在系统中加装循环水泵和控制系统,使其成本较高且易损坏。自然循环系统依靠冷热水的密度差和集热器与贮热水箱的高度差产生循环动力,造价较低,使用方便;但若设计不当则不能形成有效循环,会影响使用效果。

1 家用分体式自然循环太阳能热水系统设计校核

1.1 系统原理

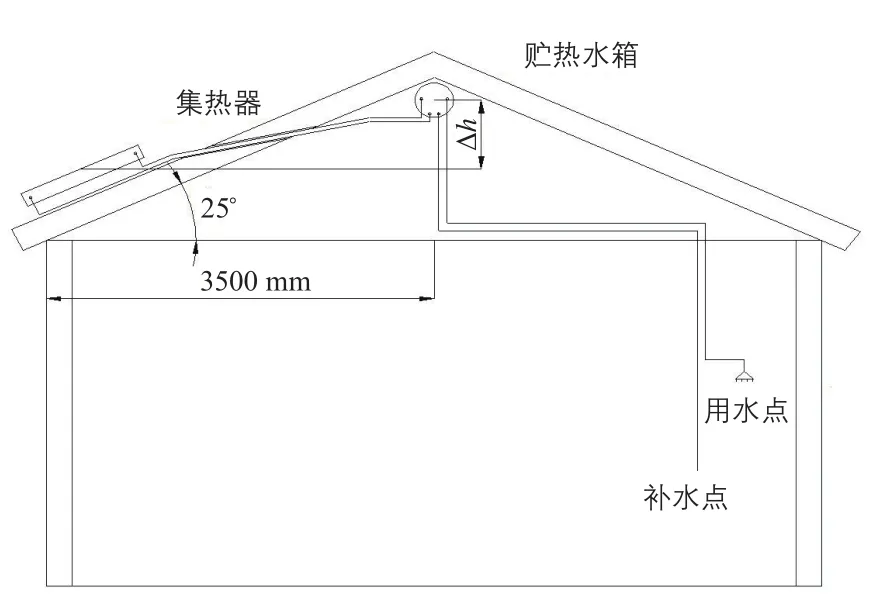

家用分体式自然循环太阳能热水系统集热器和贮热水箱分开设置,贮热水箱隐藏在室内,坡屋面上仅保留集热器,原理图如图1所示。该系统无需循环水泵,造价低,基本免维修,使用习惯与紧凑式太阳能热水系统完全一样,且该形式美观度较好,非常适合新农村建设太阳能建筑一体化的应用要求。

图1 家用分体式自然循环太阳能热水系统原理图

该系统中,集热器和贮热水箱之间传热介质的循环动力来源于循环管中冷热水的密度差和集热器与贮热水箱的高度差。系统运行初期,在贮热水箱温度较低、集热器进出水温差较小时,系统提供的循环动力不足,并不能形成有效的自然循环,集热器中的水处于“闷晒”状态;而当集热器吸收足够的太阳能、进出水温差足够大时,系统产生的循环动力克服了系统阻力,形成了有效的自然循环;在系统运行中期,随着集热器进水温度的升高,系统提供的循环动力更大,循环流量加大,自然循环更加顺畅。在系统运行后期,随着集热器得热量的减少,进出水温差变小,循环动力减弱;当循环动力不足以克服系统阻力时,循环终止。

与强制循环系统不同的是,自然循环系统产生的循环动力较小,设计时需对集热器与贮热水箱高差、集热器进出水温差和管路阻力等进行细致地校核计算,以保证系统能够正常运行,并尽量缩短系统运行初期和后期两个阶段的运行时间,提高系统效率。

1.2 集热器与贮热水箱的高差校核

为保证自然循环效果,在使用平板型集热器的自然循环系统中,贮热水箱的下循环管应比集热器的上循环管高0.3 m 以上[1]。经调研,国内常用平板型太阳能集热器的宽度一般为1 m,贮热水箱直径一般为0.5 m。在集热器安装于坡屋面外侧下沿、贮热水箱卧式安装于坡屋面内侧上沿的极限情况时,符合规定高差的坡屋面高度至少应为1.3 m,此时集热器中心与贮热水箱中心的高差Δh为0.76 m。

常见的居住建筑坡屋面单坡进深为3.5 m,坡度为25°。经计算,屋面高度为1.6 m,一般可满足贮热水箱卧式安装时的高差要求,但冗余量不大,需谨慎设计;若集热器和贮热水箱采用立式安装则不能满足规范中的高差要求。

1.3 设计流量和集热器进出水温差的确定

自然循环系统运行初期流量较小,集热器进出水温差由小变大;运行中期流量较大,集热器进出水温差较小。这2个参数始终处于变化状态,如何合理地选取系统设计流量和集热器进出水温差是设计时需要首先解决的问题,也是判定和校核系统是否进入正常循环状态的依据。

一般情况下,1 m2集热器的流量范围为0.005~0.04 kg/s•m2[2],强制循环系统选取较大的流量,而自然循环系统对应较小的流量。有研究认为,运行良好的自然循环太阳能热水系统集热器中的水流量应为0.02 kg/s•m2,且最小值不应小于0.005 kg/s•m2[3],对于1 m2集热器面积搭配水箱容积为50 L/m2的自然循环系统,对应的系统热水循环次数为0.36~1.44次/h。笔者认为,可以系统流量为0.01 kg/s•m2、集热器进出水温差为20 ℃作为设计条件,用于计算循环动力和系统阻力;此时对应的系统热水循环次数为0.72次/h,若年均日照时间为4 h,则全天可使系统水循环2.88次,相应水温提升57.6 ℃,基本满足使用要求,下文也验证了此结论。

1.4 系统水阻力计算

系统的水阻力包括沿程阻力、局部阻力、设备阻力,校核计算首先需要判断管中水的流态。集热器面积为2 m2,采用直径d为DN25的连接管、介质的平均循环流量为0.01 kg/s•m2、介质水的平均温度为40 ℃时,其密度ρ=992 kg/m3,动力粘度μ=6.56×10-4kg/(m•s),循环流速υ=0.041 m/s。用于判断流态的雷诺数可由式(1)求得:

将值代入式(1)可得,Re=1550,该值小于2300,判断为层流[4]。由此可见,家用自然循环系统大部分时间因水流速较慢,管路中基本处于层流状态。

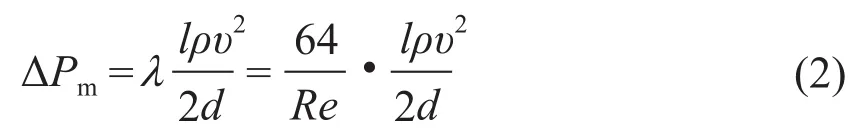

沿程阻力ΔPm的计算式为:

式中,λ为沿程阻力系数;l为总管长。

由式(2)可知,当系统作用半径为5 m、总管长l为10 m时,计算得到的沿程阻力ΔPm=13.8 Pa。

对于一般家用太阳能热水系统,局部阻力至少包括集热器和贮热水箱上的90°弯头各2个,进出水管接头各2个,可查得局部阻力系数[4]ξ=4×2+4×0.75=11。局部阻力计算式为:

由式(3)可得,ΔPj=9.17 Pa。

集热器在自然循环低流量情况下的阻力特性一般缺乏样本数据和实测报告,可按集热管和连管的等效长度估算其阻力值。由于平板型太阳能集热器U型集热管和连管长度都约为2 m,则其等效长度为4 m,由式(2)可计算出其沿程阻力,即其等效设备阻力约为5.52 Pa。贮热水箱的循环水因流速接近零,阻力可忽略不计。

综上所述,本例中沿程阻力、局部阻力、设备阻力之和约为28.5 Pa。

1.5 自然循环动力校核计算

自然循环管路中循环动力的来源是上下循环管中水的温差和上下循环管的高差,自然循环动力ΔP的计算公式为[4]:

式中,ρ1为进水管中冷水的平均密度;ρ2为出水管中热水的平均密度;g为当地重力加速度。

工程中,Δh受建筑条件所限,变化幅度不大。当Δh为760 mm时,可得自然循环动力随水温差变化的曲线如图2所示。

图2 自然循环动力随水温差变化曲线

由图2可知,集热器进水温度越高、集热器进出水温差越大,系统提供的循环动力越大。在集热器进水温度为10 ℃、集热器进出水温差为20 ℃的情况下,可提供30.6 Pa的循环动力,比值略大于算例中的系统阻力,一般循环动力比系统阻力大10%都可认为设计合理。

2 建筑一体化施工方案

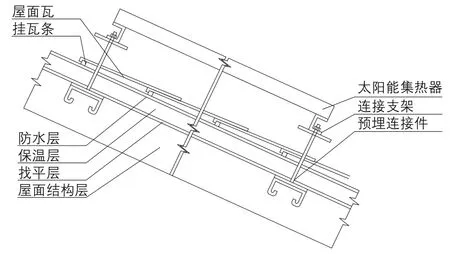

室外集热器与屋面的一体化设计施工是分体式自然循环太阳能热水系统的一个难点。在浙江某村镇新农居建设项目中安装了该系统60余套,采用了图3所示的施工方案。

图3 斜屋面太阳能集热器安装示意图

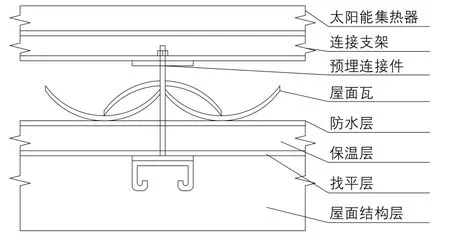

方案中,屋面结构层预留了预埋连接件和预埋套管,预埋连接件和预埋套管穿越保温层、防水层时另做保温防水处理。本方案的特点是屋面施工与太阳能安装界面清晰,屋面施工完成后进行集热器安装,集热器通过连接支架与预埋连接件牢固连接,热水循环管穿过预埋套管与集热器和贮热水箱连接,避免对屋面结构的破坏。需注意的是,预埋连接件和预埋套管的定位应与凸面瓦位置一致,尽可能减少对凹面瓦形成的雨水排水流道的破坏,如图4所示。

图4 预埋连接件与屋面瓦的相对位置示意图

为保证美观,集热器的色彩选择应尽可能与屋面瓦色彩协调一致。实际安装效果如图5所示。

图5 实际安装效果图

3 实验验证

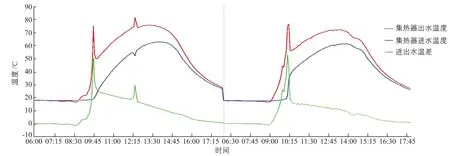

为验证该系统自然循环的实际效果,笔者于2017年10月21-22日6:00~18:00进行了测试,在集热器进出水管路上安装温度探头,分别测试集热器进、出水温度,并计算出温差,每隔5 min记录1次数据;测试的2天为晴间多云的天气,室外温度为18~22 ℃,太阳辐照度良好,实验结果如图6所示。

图6 集热器进出水温度测试结果

测试2天得出相似的结果,6:00~9:00属于“闷晒”阶段,管内水不流动,进、出口水温无变化;9:00~10:00时,集热器内水温闷晒至75℃左右,进出水温差最高达到55 ℃左右,在大温差作用下,管内水克服管路阻力,产生缓慢流动,当集热器中高温存水流过出水管传感器后,温度迅速回落,温差也迅速回落至15~25 ℃,进入正常循环状态,此时循环温差为20 ℃左右;10:00~14:00时,循环稳定,水箱温度逐步升高,随着流动速度加快,进出水温差逐渐降低;14:00以后,进出水温差低至10℃以下,循环动力不足以克服管路阻力,循环停止,传感器部位水处于自然冷却状态,进、出水温度先后下降至环境温度。在有效加热的若干小时内,水箱温度达到60℃以上,可满足使用要求。

4 结论

1)分体式自然循环太阳能热水系统因其布置灵活、美观度好、价格适中、基本免维护等优良特性,值得在新农村建设的坡屋面建筑中推广使用。

2)工程常见的坡屋面尺寸、构造一般具备安装分体式自然循环太阳能热水系统的条件,但具体工程还需经过校核计算。

3)以单位集热器面积流量0.01 kg/s•m2、集热器进出水温差20 ℃作为设计条件,较为符合家用系统的特点,以此进行自然循环动力和系统阻力的校核计算可得出较为可靠的结论。

4)自然循环系统全天工作按循环水的流动状态大致可分为运行初期、运行中期及运行后期3个阶段,设计良好的系统应尽量使第2个阶段的运行时间最大化。

5)集热器安装时需注重建筑一体化设计,必须做到牢固、防水、色彩与建筑相协调。