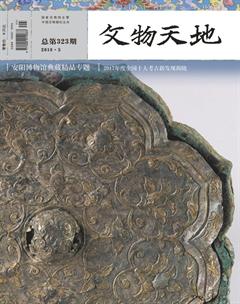

兼容并蓄 海纳百川

赵清荣

镜子作为人类鉴容照面的工具,自青海贵南尕马台齐家文化遗址发现中国最早的铜镜始,经过逾四千年的发展,至今仍沿用不衰。唐代铜镜因其优美的艺术造型、丰富的文化内涵、巧夺天工的制作工艺而成为铜镜艺术长河中一道璀燦绚丽的风景。安阳博物馆自1958年成立以来,先后通过发掘、征集、移交等途径收藏了唐代铜镜近20面,本文从中选取7面有代表性的铜镜,以求管中窥豹,使读者一睹大唐盛世铜镜的独有风釆。

一、馆藏唐代铜镜选介

葡萄自汉代从西域传入中原,到隋唐间种植范围已颇广,并出现了以葡萄酿酒的工艺。以瑞兽葡萄作为铜镜纹饰,成为唐代铜镜的显著特征。馆藏唐瑞兽葡萄铜镜(图一),直径10.5厘米,厚1.22厘米,重425克。圆形,伏兽钮,厚胎,直高缘。双凸弦纹将镜背分为内、外两区,内区钮座为一只露出光滑脊背呈匍匐状的瑞兽。钮座外饰四只正在攀援葡萄枝蔓的瑞兽,起伏较大,动感十足。瑞兽头部釆用高浮雕的装饰技法,使整个头部显得较大而威武;瑞兽尾巴细长,尾部两处弯曲釆用浅浮雕手法呈现瑞兽摆动状态,充满了动感。外区饰飞雀、葡萄等图案,画面中的葡萄果实累累,应是葡萄成熟时的景象。葡萄果实、鸟雀釆用高浮雕,葡萄枝蔓则釆用浅浮雕的装饰手法饰于主题动、植物纹之下,错落有致,高低起伏,充满层次感。镜缘折起高而直,缘内饰云纹一周,整个纹饰图案雕刻精细,栩栩如生。

瑞兽葡萄镜在我国许多地区都有出土,从考古发掘的材料来看,此类铜镜开始流行于初唐高宗年间,在武则天时期最为盛行。葡萄被普遍认为是古人多子多孙世俗期盼的反映。也有学者认为,此类铜镜是乳丁纹镜(子孙纹镜)的发展。同时,该类铜镜以其精良的制作工艺和优美而丰富的想象,以其本身承载的这种瑞兽葡萄纹所产生的深刻寓意寄托的猜想,而被许多学者称为“多谜之镜”[1]。

瑞兽花草纹铜镜也是唐代铜镜的主要类型之一。馆藏唐瑞兽花草纹铜镜(图二),直径9.75厘米,厚0.95厘米,重287克。圆形,圆钮,圆钮座。双凸弦纹将镜背纹饰分为内、外两区。内区高浮雕四只瑞兽,丰腴浑圆,体魄强健,形态似狐似狼,身躯近呈S形,低头向前,前蹄腾空,绕镜钮作同向奔驰状。外区釆用浅浮雕技法饰卷草纹一周,锯齿纹边缘。该镜纹饰布局规整、图案疏密有致,充满了和谐之美,与陕西西安初唐墓出土的四瑞兽花草镜造型、纹饰相同[2]。

唐时,除了传统的铜镜纹饰外,也出现了与当时政治、经济、文化发展相适应的鸾凤、天马等新的纹饰图案,并成为唐代铜镜纹饰中的重要纹饰。鸾凤有华美的外形、雄健矫捷的身躯,姿态高贵典雅,集多种飞禽的特点于一身,长久以来被视为吉祥的象征,象征着和平、幸福、美满[3]。馆藏唐葵形双凤麒麟飞马纹铜镜(图三),直径16.63厘米,边宽0.7厘米,厚0.43厘米,重600克,1958年安阳市申家岗砖厂唐墓出土。葵花形,圆钮,八出菱花形花瓣纹钮座。镜钮左右两侧一对鸾凤对称分布,曲颈相对振翅而立,尾巴向内侧卷起上翘。尾部部分羽毛向内卷曲,近似圆形,好似孔雀开屏。鸾凤尾部羽毛用线、躯体主干用面表示的线与面相结合的手法,使鸾凤形象更加生动,线条更具装饰感和节奏感。整个鸾凤身躯矫健,姿态高贵典雅,形象刻画细致人微、生动逼真。镜钮上方为一天马,体魄强健,毛发飘飞,四蹄腾空,作飞奔状,其动作极富有力度感。钮座下方与天马对称分布一只麒麟,亦呈奔腾状,动作矫健有力,样子憨态可掬。麒麟前、后点缀以荷叶状云纹。整面铜镜制作技艺精湛,图案布局疏朗、和谐,内容寓意深刻。该镜胎体较厚重,呈银灰色,虽历经千年镜面仍光亮可鉴,应是盛唐之作。

花鸟图案是唐代铜镜纹样的代表作品,被誉为当时工艺图案的大成。图案配置主要有雀绕花枝和对称花鸟两种形式[4]。馆藏唐菱形雀绕花枝纹铜镜(图四),直径9厘米,厚0.4厘米,重150克。菱花形,圆钮,圆钮座。整个镜背纹饰以双凸弦纹分为内、外两区。内区纹饰构成,以四禽鸟、四花枝相间环绕钮座作同向排列。整个纹饰图案釆用浅浮雕、线雕等装饰技法,雀鸟形象写实生动,有的静静伫立,有的展翅飞翔,有的足踏花枝,动静相宜,营造出一幅和谐的画面。花枝多为有叶有花的缠枝花,形式较为一致。外区纹饰图案构成与内区基本相同,亦为四雀鸟飞绕大花枝,雀鸟与花枝相间排列。大花枝枝条卷曲,生出叶瓣。菱花形边缘各瓣中均有一组花叶纹。内区、外区与边缘纹饰相映成趣,构成一幅诗意浓郁的花鸟小景,显示出一副春意盎然、欣欣向荣的景象。唐人诗作有“嫁时宝镜依然在,雀影菱花满光彩”的句子,生动地描绘出这类镜子的纹饰和形式。

花枝镜(花卉镜)也是唐代铜镜的主要类型,主题纹饰为花瓣、花枝、苞花等,包括写生大串枝、簇六规矩宝相、小簇草花、放射式宝相及交枝花等[5]。宝相一词,出自佛教,称佛像庄严之相,所谓“神仪内莹,宝相外宣”。宝相花镜作为花卉纹镜的一种,最早出现于唐代。《宝相花图案集》认为:“宝相花图案之名是由南齐王简栖《头陀寺碑》“金资宝相,用藉闲安”。《中国历代服饰艺术》一书中提到宝相花纹样:“由盛开的花朵、花的蓓蕾和叶子等自然素材,按放射对称的规律重合组合而成的装饰花纹”。

馆藏宝相花铜镜主要分为二种,即放射式宝相花铜镜、散点式宝相花銅镜。唐贴银壳鎏金宝相花铜镜(图五),也是现有馆藏唯一的一面唐代特殊工艺镜——鎏金银背镜。经检测,镀金部分含金量约70%,银壳含银量约90%,银壳厚0.17厘米,重28克吧该镜为八出菱花形放射式宝相花铜镜,直径19厘米,边宽0.65厘米,厚1.4厘米。半圆钮,八连弧缠枝花钮座。镜背纹饰在构图上分为主纹、地纹。地纹为鱼子纹,在银壳上以或凸或凹的圆点表现。主题纹饰以钮座为中心,由四朵变形的石榴花与石榴果实相间并呈放射状环绕镜钮排列。釆用侧卷瓣、对勾瓣等形式表现植物的叶子、茎脉等,形成一幅茎叶相连、竞相开放,繁缛精致的宝相花图案。纹饰中的石榴果实纹样釆用中轴对称手法,风格简单、古朴。制作者很好地把握了石榴果实底部浑圆、顶部略尖的造型,果实顶部还带有少许尚未完全凋谢的花瓣,说明这颗石榴才刚刚开始结果,充满了年轻的活力。该石榴果实造型与法门寺地宫出土的唐代石榴纹黄色琉璃盘造型类同[7]。纹饰的骨架釆用十字纹为基准的“米”字结构,即以十字纹为基准,在此基础上45度旋转,再四出形成八瓣,使整个宝相花纹更加繁复饱满,这种简化结构造就了宝相花纹饰繁而不乱的特点。主题纹饰釆用鎏金的特殊工艺进行突出,通过色彩、层次等表现手法,赋予纹饰立体感和多层次的艺术特色。整个纹饰变化丰富、细节突出,显示出富丽华美的艺术风格和巧夺天工的制作技艺。

另一面放射式宝相花铜镜为馆藏唐菱花形宝相花铜镜(图六),直径8.9厘米,边宽0.7厘米,厚0.5厘米,重150克,安阳桥河滩唐墓出土。葵花形,圆钮,八连弧钮座,以钮为中心,缠枝花卉呈放射状布满整个镜背,组成一幅完整的图案化的宝相花图案,缠枝花卉多釆用对勾瓣、阳线的浅浮雕装饰手法。整个镜面平整,光泽晶莹。

馆藏另一类宝相花铜镜为散点式宝相花镜。馆藏唐葵花形团花铜镜(图七),直径19.2厘米,边厚0.5厘米,重689克。圆钮,钮座为八出葵花形,钮与钮座构成一幅被规范化后的荷花仰视图案,钮恰似花托。镜背主题纹饰为两种形状不同的宝相花各三朵相间环绕呈散点式排列。一种为俯视的六尖瓣莲花团花,莲花花瓣簇拥着莲蓬,其间莲子成环。另一种组合式莲花,中心一朵六瓣莲花,其外侧分别伸展出六个莲蓬和六片荷叶相间排列,中心六瓣莲花为俯视状,外侧莲蓬、荷叶则为侧视状。该铜镜纹饰釆用散点透视的方法,突破时空限制,分别以仰视、俯视、侧视等不同视角反映出荷花盛开、果实累累的不同状态,特征明确,形式优美。整个画面纹样简洁,布局合理,构图匀称,风格优雅,表现出统一变化的形式美。该铜镜与1955年5月陕西西安新城区韩森寨唐咸亨元年(670)墓出土的铜镜造型、纹饰相同[8]。

二、馆藏唐代铜镜的主要特征

我国铜镜制造业经过几千年的发展、流变,到唐代已经形成自己的独特风格。分析馆藏唐镜,主要表现出以下主要特征:

一是革故鼎新的铜镜造型。从目前我国已公开发表的现有存世铜镜看,唐代以前,我国各朝代铜镜均以圆形镜为主,以战国时期出现的方形镜为辅。到了唐代,我国铜镜制作在造型上有了重大突破,除传统的圆形、方形镜式外,还创造出与当时的经济、政治、文化发展相适应的各种花式镜,如葵花镜、菱花镜、方亚形铜镜等等。花式镜形多为八瓣、六瓣镜,也有大小花瓣间插排列。花式镜的出现是我国铜镜发展史上的一大变革,使铜镜造型从单一走向丰富,从工整呆板走向灵动。馆藏唐菱形宝相花铜镜、唐葵花形团花铜镜等均为八瓣菱形或者葵形,展现出了唐镜精巧细致、自由舒展的艺术风格,再次佐证了唐代铜镜在造型上的重大变革以及造型的多样性、丰富性,是唐代工匠的杰出智慧以及敢于创新、勇于挑战自我的精神体现,也是铜镜造型向多元化发展的标志,对唐以后铜镜形制的多样化起到了重要影响。

二是特色独具的纹饰内容。唐以前流行的神兽、神人、画像、铭文等铜镜纹饰,在唐代逐渐被世俗化,被自然界中的花鸟、花卉、瑞兽等取代,同时出现葡萄、石榴、宝相花、天马、鸾凤等新的题材,并成为唐代最具特色的纹样。

据历史文献记载,葡萄、石榴是汉武帝派张骞出使西域时带回中国引种成功的,当时的丝织物上就出现了葡萄、石榴花纹。从古希腊、罗马到中东地区,当地民众都信仰葡萄为生命树,馆藏瑞兽葡萄镜、贴银壳鎏金宝相花镜是唐镜纹样受西方影响的佐证之一。唐镜受西方影响的另一佐证是宝相花的出现。沈从文认为:“宝相花是将某些自然形态的花朵(主要是荷花)进行艺术处理,变成一种装饰化的花朵纹样”。莲花是佛教信奉的圣物之一,佛教自汉传入中国,随着佛教艺术的发展,莲花纹饰也普遍运用到建筑、服饰、日常用品等方方面面,将莲花抽象变形出现在宝相花铜镜纹饰中,也是西方文化日益中国化的一个折射。唐镜中新出现的纹样还有天马、鸾凤等图案。据张彦远《历代名画记》卷十记载,唐代窦师纶创造了这种纹样:“高祖太宗时(公元650年以前)内库瑞锦对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状,创自师纶,至今传之。”这些在对外来文化吸收、融合的基础上,不断创新、发展而形成的独具特色的纹饰,是时代发展的产物,反映出唐人自信、开放的胸怀。同时,唐代铜镜摆脱了前代拘谨古朴、神秘浄狞之风,逐渐形成自由洒脱、趋于写实的审美风格,呈现出向世俗化发展的典型特征。

一是從神兽纹饰向瑞兽纹饰的转换。唐以前,富有神秘气息的青龙、白虎、朱雀、玄武四神(四灵)、神兽、神人等是铜镜纹饰的主角。从隋开始,神兽逐渐向瑞兽发展,到唐代瑞兽镜中的动物形象人情化、人性化,更贴近人们的现实生活[9]。二是反映自然、现实生活的纹饰大量出现。从馆藏唐代铜镜可以看出,自然界中的动植物形象被唐朝工匠灵活自如运用到铜镜纹饰中,如葡萄、莲花、石榴、牡丹以及自然界中的花草等等,图案更加趋于写实;自然界中的禽鸟如唐雀绕花枝镜中的雀鸟等纹饰均来自现实生活,生活气息浓厚,另外,唐代盛行的体育运动如打马球等也在铜镜上如实体现,唐大明宫遗址、洛阳等地均出土有真实反映当时社会风貌的打马球纹铜镜等等。

从丰腴、柔健的瑞兽、自由活泼的禽鸟到雍容华贵的宝相花,馆藏铜镜的装饰题材进一步印证了唐代铜镜装饰题材更加自由写实,展现出唐代欣欣向荣的意境,从一个侧面反映出唐代社会经济的发展与繁荣。

三是合理巧妙的构图布局。构图是一个造型艺术术语,即绘画时根据题材和主题思想的要求,把表现的形象适当地组织起来,构成一个协调完整的画面。

从馆藏铜镜看,我国绘画构图中的基本原则均衡与对称、对比与视点以及散点、放射、旋转、排列等技法均在唐代铜镜纹饰中得以体现。同一件铜镜,在考虑造型的基础上,往往综合运用对称、均衡、对比、层次等多种表现手法,通过恰当的组合方式,使纹饰各要素和谐一致,形成一种内在的节奏和韵律,给人以美的享受。如在天马鸾凤镜中,两只鸾凤左右对称、天马与麒麟上下对称就继承了前代对称的原则,使纹饰图案具有稳定感。同时,鸾凤的尾部羽毛、麒麟的头部等细节表现多釆用曲线,由于曲线更具有张力和动势,使纹饰更具装饰效果。对称的手法加上纹样细部对曲线的运用,使镜背纹饰更具有稳定感和动感,最终达到均衡统一、主题突出、简化杂乱的效果。又如唐贴银壳鎏金宝相花铜镜,巧妙地运用了对比、放射、层次、旋转等多种表现手法,通过白与黄、疏与密、大与小、线与面的对比,地纹与主纹的层次布置,以钮为中心的放射等构图技法,使纹饰产生了饱满的生命力和强烈的感染力,从而彰显出纹饰繁缛精细、富丽堂皇的特征。馆藏唐海兽葡萄镜、唐葵花形团花铜镜则釆用了对称、散点、散点透视等多种构图方法,尤其是唐葵花形团花铜镜,通过散点透视技法运用,使莲花的正面、侧面、仰面等同时出现在一面铜镜纹饰图案中,造成特殊的空间错位,既增加了纹饰的生动感,又使纹饰静中有动、动中有静,形成动静相宜的和谐局面,充满了变化统一的形式美。

馆藏唐代铜镜对多种构图技法的综合运用,再次佐证了我国铜镜发展到唐代,其纹饰和总体布局,已突破前朝的程式规范,打破了唐以前的公式化、图案化、程式化的僵化局面,消退了神秘的浓郁气氛,显示出自身独有的魅力和时代风釆。

四是技艺精湛的装饰手法。我国铜镜发展到唐代,已经形成了多种装饰技艺,如高浮雕、浅浮雕、线雕、鎏金等多种装饰手法。例如馆藏唐海兽葡萄镜、唐瑞兽花草纹铜镜中,在表面平滑的镜背上釆用高浮雕的装饰手法来表现海兽、葡萄等主题纹饰,辅助纹饰花草则以浅浮雕来表现。通过高浮雕或浅浮雕的技法处理加强了纹饰的立体化、直观化,使画面呈现出高低错落、主题分明的立体效果。在花草纹和铜镜各区的表现中,还利用线条的阴阳、粗细、深浅的变化,对纹饰的分区和花草细节进行精致描绘,使主题纹饰更加生动自然,从而形成较强的立体感和多层次的艺术特色。通过多种装饰手法的综合运用,使纹饰组织秀丽柔健、细腻利落,从而产生层次丰富、主次分明、虚实相间之美。

唐代铜镜精湛的的装饰技艺还体现在特种工艺镜的出现。目前为止,考古发掘的、传世的和文献记载的唐代特种工艺镜,种类有金银平脱镜、螺钿镜、银背镜、金背镜、鎏金镜、错金镶绿白料镜、铅花镜、琉璃钿背七宝镜等8类10种[10]。其中银背镜又称银壳镜、贴银镜、嵌银镜,是将延展性极好的白银打成薄片,放在预制的模子内,压印突起的花纹,再雕刻而成,嵌入铜镜背面,这种铜镜价值极高,又制作复杂,因此非常贵重,仅少数人使用。银背镜分为鎏金和不鎏金兩种,馆藏贴银壳鎏金宝相花铜镜,就是鎏金银背镜。据有关专家考证,银背镜出现于初唐、流行于中唐、衰落于晚唐,该镜精工细致、用料考究,显示了强烈的时代感,从一个侧面展示了大唐国强民富、开放、豪迈的精神风釆。作为我国唐代特种工艺镜的典型代表,反应出我国铜镜在制作工艺上质的飞跃。

三、结语

人的表达来自思想,而思想来源于信仰或者对世界的认识。馆藏唐代铜镜革故鼎新的艺术造型、特色独具的纹饰内容、构思巧妙的图案布局、工艺精湛的装饰技艺以及自由豪放、清新活泼的艺术风格,从一个侧面表现出大唐帝国自由、开放、大度、蓬勃向上的精神风貌,显示出高度的民族自信、文化自信。馆藏唐代铜镜传达给我们的唐人那种对自然的崇尚,对美好生活的憧憬,以及对未来生活的美好期盼,透露出一个时代向上的社会人文气息,体现着中西文化的交流和发展。从馆藏铜镜中,我们可以领略大唐文化的迷人风釆和唐王朝兼容并蓄、海纳百川的博大胸怀。

[1]陈红波:《甘肃省天水市博物馆馆藏瑞兽葡萄镜解读——试析唐代瑞兽葡萄镜纹饰的产生及文化内涵》,《中国信息化》2012年第11期。

[2]孔祥星、刘一曼主编:《中国铜镜图典》,文物出版社,1997年8月,第517页。

[3]金戈文:《探析唐代铜镜的纹饰内容》,《北方文学》(下半月)2011年第4期。

[4]刘泽奉、刘如仲主编:《铜镜鉴赏与收藏》,吉林科学技术出版社,1994年1月,第94页。

[5]沈从文:《古代镜子的艺术特征》,《文物参考资料》1957年第8期。

[6]魏文萃主编:《安阳市博物馆馆藏文物精品图录》,中国画报出版社,2009年1月,第94页。

[7]秦汉良:《唐石榴纹黄色琉璃盘》,天木数字博物馆,http://www.tianmuseum.com。

[8]陕西省文物管理委员会主编:《陕西省出土铜镜》,1959年9月,第160页。

[9]王楠:《浅谈唐朝铜镜纹饰》,《心事》2016年第16期。

[10]李瑾:《论唐代铜镜的装饰审美特色》,西安美术学院硕士论文,2010年2月。

——狮子