大同窑、浑源窑黑釉剔花器的比较研究

曾昭冬

黑瓷是中国古代北方瓷器中最为普通的一种釉色瓷器。说它普通,是因为黑瓷的生产对胎料、釉料、烧成温度要求不是很高,选用高岭土质的黏土,以氧化铁为主要的着色剂,在还原气氛中即可烧造。黑瓷一般施釉较厚,漆黑的釉面可以掩盖粗糙的胎体,因此黑瓷的胎料不需要精细加工,具有原料丰富、工艺简单、烧造容易、成本低廉的优点,一般窑场均可烧造。

山西是黑釉瓷器的主要产地之一,唐以后几乎每一处窑址都生产黑瓷,烧造遍及全省。由于黑瓷的生产以满足百姓日用为主,生产容易,成本相对较低,因此长期以来,黑瓷的生产久盛不衰。作为百姓用瓷,黑瓷大多品质粗劣,总是给人一种傻大笨粗的感觉,但人们对美好生活的向往,对美的追求,并没有因为瓷质的粗劣、器物的笨拙而舍弃。宋金时期窑工们在充分掌握烧成温度,釉中氧化成分变化的基础上,烧出了“油滴”“兔毫”“鹧鸪斑”“铁锈花”等品种,还在黑厚的釉面上做出了剔花、划花和印花等装饰。其中在黑釉上剔花是黑釉瓷中装饰性最强、最具艺术效果的品种,为金代山西民间瓷窑装饰艺术的一朵奇葩。

浑源窑、大同窑是金代山西重要的古窑址,在黑釉上剔花是两窑具有特色的产品。本文[1]通过窑址调查,对大同窑、浑源窑黑釉剔花的不同特点进行对比分析,对天镇夏家沟出土的黑釉剔花器及金代黑釉剔花产生的原因进行探讨。

一、窑址概况

宋金时期是山西黑瓷蓬勃发展时期,也是黑釉剔花最为兴盛的时期。调查已知生产黑釉剔花器的窑址有大同的青瓷窑、浑源的界庄、怀仁鹅毛口、朔县下磨石沟、临汾龙子祠、乡宁西坡窑等十余处。其中尤以山西北部的大同青瓷窑,浑源界庄窑剔刻花数量较多,剔刻技术最为娴熟,线条粗矿而富有特色。

浑源窑 位于浑源县东南24公里处青瓷窑镇的界庄村,窑址在界庄村东北的一个山坡上。主要烧制白瓷、黑瓷。白瓷大都胎质较细,薄胎,有的在碗内印有印花图案。黑瓷的胎质多为土黄色,相对较粗,釉面光亮,器型主要有瓶、罐、碗、灯、器座。窑址中釆集有白釉剔刻花、黑釉划花、黑釉剔花瓷片。黑釉剔花的器物主要是罐、瓶,盆,剔花集中在罐、瓶的腹上部,器形相对较小,胎质较细。可以看出,该窑是将优质的原料用做白瓷和制作黑釉剔花器,而将较粗的原料烧造普通的黑瓷。

大同窑位于大同市西郊青瓷窑村,东距大同20里,西距云冈石窟10里。与乾隆四十七年《大同府志》所记载青瓷窑的地理位置相同。窑址在村西的瓦窑沟,暴露面积不大,主要烧制黑釉器,亦有褐釉、茶叶末釉产品,器形以生活中常见的碗、瓶、缸、罐、鸡腿瓶为主,以大件居多,制作较粗糙。剔花器物主要有梅瓶、罐,器底足满釉。窑址中出土有一刻有“公用瓶”字样鸡腿瓶的残片[2],说明大同窑虽是民窑,可能也偶为官家订烧某种器物。

大同、浑源两窑地处晋北高原的大同盆地,矿产资源十分丰富,是山西重要的煤产区。其地下蕴藏着丰厚的煤层,煤系地层中所夹的泥岩是以高岭石为主要成分的一种黏土岩,是优质的制瓷原料。桑干河从西向东经大同盆地“乱流纵横”,十里河、刁窝峪河等支流从窑址流过,充足的燃料、丰富的水资源和原料为瓷器的烧造提供了极其便利的条件。

二、黑釉剔花的特点

所谓的剔花,可分为两种,一是器物成型后,在施釉的胎体上,按照事先设计好的图案,在釉面上勾勒花纹,然后将釉面剔去,露出胎体,由于釉色与胎体的颜色不同,形成了对比鲜明的装饰效果,可称之为釉面剔花。二是在成型的器物上施白色的化妆土,按照图案设计剔去化妆土,然后罩釉烧制,可视为化妆土剔花。从装饰效果看,二者都是利用颜色的反差形成对比,而达到美化器物的目的。大同窑、浑源窑的白釉剔花器所釆用的是化妆土剔花,而黑釉剔花器则是釆用前一种工艺,即釉面剔花。窑工们正是利用了黑釉这种色泽自然美的特点,在釉面上剔出装饰性的花纹图案,使剔出的白地胎体与黑色的釉面形成强烈的对比,表现出了高超的工艺技法和极佳的艺术效果。

大同青瓷窑、浑源界庄窑都是以黑釉剔花为其装饰特点。从窑址调查及出土的遗物看,产品主要是满足周边地区民用,因此大都是民间实用的日用器皿,以碗、瓶、罐、缸居多。两窑的黑釉剔花器颇有相似之处。如剔花器物相對其他黑釉器来说,胎的质地都较好,可见两窑均是在胎质较好的黑釉器上剔花。因剔花器属于黑瓷中的精品,因此烧造不同于一般器物,不釆用叠烧或套烧,而是一匣烧一器。剔花器多为瓶、罐、盆。剔花主要集中在器物的腹上部,其剔花纹饰及制作工艺是:依据设计的图案,先在器物腹部剔刻出上下二道弦纹,组成边框,然后在弦纹内饰草叶纹等主题纹饰,剔花则釆用剔地留花的手法,用篾子等尖状物剔去图案外的釉面,以此衬托突起的釉色花纹,形成鲜明的对比。由于均使用当地的瓷土做原料,而当地瓷土的质量不高,因而胎质总体较粗,釉色不纯,除黑色外还出现黑褐、酱色等。从窑具看,所使用的桶形匣钵及大小支托等窑具也完全相同。可以看出,两窑相距不远,地域接近,在生产工艺上相互借鉴,相互影响,因而形成十分相近的烧造风格。

尽管两窑生产的黑釉剔花器有诸多相似的地方,但从窑址釆集的标本仔细对比观察便不难发现,其剔花器物从胎质、器形上还是有着明显的不同。从胎质上看,浑源窑剔花器的胎体有粗细之分,胎细者呈白色,稍粗者呈土黄色,相对大同窑而言,胎质细腻;大同窑则胎体多为粗质夹沙,呈灰褐色,由于淘洗不净,胎骨可见大小不等的颗粒状黑色杂质。从器形上看,浑源窑剔花器为小口瓶、小盆、子口罐,胎薄体轻,器形较小;大同窑主要为梅瓶、罐、盆、缸,器形较大,胎的厚度一般为1厘米左右,夹沙粗胎,体厚重,胎质坚硬。从釉色上看,浑源窑剔花器施釉较薄,釉色漆黑、釉面洁净光亮,施釉均匀。大同窑则施釉较厚,釉色深浅不同,多为黑褐色、少数呈酱色,由于胎体表面的光洁度较差,釉面多有褐色斑点,光泽暗淡。两窑最主要的区别是剔花纹饰的不同,浑源窑的剔花以草叶纹为主要纹饰,叶边多呈齿形,舒蔓翻转,形象写实,以单线条刻出花叶筋脉,线条柔和,其作辅助纹饰的菊瓣纹、曲带纹、朵梅纹也都比较形象。大同窑的剔花则粗犷奔放,有花草纹、鱼鳞纹、曲带纹、水波纹,花草写意性极强,花大叶阔,似花似草,花叶中象征性地刻划出叶脉或花蕊,线条简练,刀法自然,剔刻有力,给人一种洒脱豪放之气。

两窑不同风格、特点的形成,主要是由胎质不同造成的。浑源窑的胎质较细,适合制作胎薄体轻的小件器物,也不需要施较厚的釉面,剔花亦可精细些。相反,大同窑的胎质较粗,粗糙的胎质很难做出胎轻体薄的小件器物,只能做一些胎体厚重的大件器物,施釉薄了又掩盖不了粗涩的胎体,根据胎厚、器物大的特点,窑工们选择了粗放洒脱的写意性剔划花,具有浅浮雕的装饰效果,颇具特色。

三、天镇县夏家沟出土黑釉剔花器

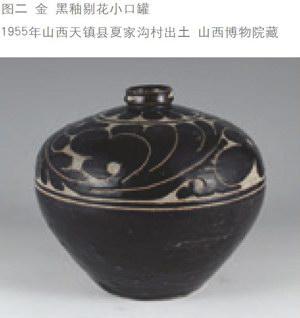

1955年5月,大同市天镇县夏家沟一居住遗址中出土了12件瓷器[3],其中有3件黑釉剔花器。一件为黑釉剔花梅瓶(图一)、一件为黑釉剔花小口罐(图二)、一件为黑釉剔花鼓腹瓶(图三)。这三件黑釉剔花器,被认为是山西北部黑釉剔花的代表器物,一些陶瓷著作在谈到山西黑釉剔花时,往往引用或提及,但具体到窑口,则有认为是浑源窑,也有认为是大同窑,或笼统称其雁北地区所产。由于大同窑和浑源窑的剔花器有太多的相似之处,在缺少可供对比窑址标本的情况下,确实不容易分辨。笔者根据多年前对窑址的调查及釆集的标本,通过认真比对试作如下分析。

黑釉剔花梅瓶,高29.7、口径3.9、底径7.3厘米。直口,短颈,腹上鼓下收,底内凹呈圏足状,底内施釉。肩部露胎,腹部刻上下二道弦纹,中间剔刻一舒卷的写意草叶纹,草叶随意。黑釉剔花小口罐,高24、口径5.4、底径13.1厘米。直口,圆唇,溜肩,腹上部圆鼓,下部渐收,底内凹呈圏足状,足内有釉,漏胎处呈十字形。腹上部剔花,花纹分上下两部分,以线条相隔,上部11个花瓣环绕器口,腹部为卷叶纹,线条粗放。这两件器物均为粗质的缸胎,胎呈焦黄色,施釉较厚,釉表面混浊不清,釉上有棕眼及斑点状杂质。从其胎质、釉色看均与大同窑相同,圈足内底施釉,是大同窑的一个主要特征,大同窑中不仅剔花瓶、罐,大宗生产的鸡腿瓶亦是如此,在浑源等其他窑址中则未见。两件器物的器口均为环形直口,口的上下沿有明显的折愣,与此类似的器口在大同窑其他器物中也较为常见。腹部卷叶纹剔花,随意挥洒,线条粗矿,充满写意,与浑源窑剔花相比显得草率,随意,在窑址中釆集的一件剔花梅瓶的残片(图四),与黑釉剔花梅瓶在形制、釉色、剔刻技法、纹饰完全相同。从上述这些特征来看,黑釉剔花梅瓶、黑釉剔花小口罐与浑源窑明显不同,而与大同窑的产品基本一致,因此,可认定这两件器物为大同窑产品。

另一件黑釉剔花鼓腹瓶,高24、口径4.3、底径11.5厘米。小口,平沿,细颈,圆鼓腹,圈足,底足内为无釉的细纱底,底部墨书“郭舍住院”四字。米黄色胎,从胎体上看明显与大同窑的不同,胎体细密,釉黑而光亮,而与浑源窑的相似。颈肩部的一周菊瓣纹,腹部一周剔刻四个钱纹开光,开光内折枝卷叶纹,开光间剔刻的草叶纹,一枝一叶清晰可辨,十分细致,与大同窑粗矿的风格迴然不同。我们在浑源窑釆集到一件剔花瓶的腹上部(圖五),其颈肩部一周剔花菊瓣形叶,叶长且为曲形,与此瓶所饰菊瓣叶相似。综合以上分析,此剔花鼓腹瓶应为浑源窑产品。

四、黑釉剔花器产生的原因

大同窑、浑源窑是山西两处重要的古代窑址,考古调查证实,金代是它的兴盛时期,黑釉剔花器正是在这一时期所烧造。黑釉剔花器之所以在金代兴盛,并非偶然,探究起来主要应有两方面的原因:

一是稳定的社会环境,促进了制瓷业的发展。

大同、浑源地处雁北塞外,936年后晋石敬瑭把燕云十六州割让辽之后,即归辽管辖,1044年辽兴宗将大同升为辽的西京,客观上促进了这一地区的繁荣和发展。1122年金女真人攻占大同后,大同、浑源为金的统治范围,金仍以大同为西京,先后设左副元帅府,都元帅府,西京大同不仅是中原北部军事、政治中心,同时也是经济中心。1125年,金朝开始了对北宋大规模的战争,西京大同作为金入主中原的战略基地,与自幽州南下的金军东西夹击,攻破开封,灭亡北宋。从中国陶瓷发展看,战争是影响瓷器生产的一个重要原因,宋金战争期间,雁门关以南战事频繁,由于战争经济受到严重的破坏,一些窑场停烧,而地处雁门关以北的大同、浑源,是金人入侵中原的立足点和战略后方,是金人统治经营的地区,从雁北几处窑址调查来看,从1122年女真人占领大同到1212年蒙古军攻陷大同,这期间瓷器生产一直没有中断,由于没有战事,人民生活相对稳定,作为生活必需品生产的制瓷业,在这一时期得到恢复和发展。

二是市场需求刺激黑釉剔花器的生产。

大同窑、浑源窑属民间瓷窑,作为民间瓷窑,它的产品直接面对的是普通百姓,因此它的生产必然要受市场的影响,市场需求,社会需要决定它的产品。在金统治近百年的时间里,金之西京由宋辽、金辽战争的战乱地区而成为金统治的中心区域,人口激增,经济发展迅速,始终处在一个和平稳定的发展时期。由于人民生活较为安逸,人们对瓷器的使用已不仅仅是满足简单的实用,而是在实用的基础上增加了审美的需求,这种需求直接刺激了制瓷业,导致了产品的变化。为占有市场,满足不同阶层的需要,窑工们必然要对自己的产品进行调整,产品分为三六九等,质量有高低不同、价格有贵贱之分,不仅要生产价格低廉、生产成本较低的普通用瓷,也要生产价格较高的高档制品。在黑釉上剔花,费工费时,显然比生产一件普通瓷器工艺要求高,过程复杂得多,不论从胎质、釉色、烧成工艺上看,都属于产品中的高档品。窑工长期从事瓷器生产,利用自己的经验,用优质的材料生产品质较高的产品,用普通原料生产一般用品,黑釉剔花器正是在黑釉瓷烧造的基础上,根据市场需求,因地制宜就地取材创烧的一个品种。

[1]本文为山西省文物局“2014年度文物保护科学和技术研究课题”科研项目一一《文献记载山西古代烧瓷窑场的考古调查与研究》阶段性成果之一,项目编号:2014—kg—08。

[2]孟耀虎:《大同青瓷窑调查报告》,《三晋考古》第三辑。

[3]《山西天镇夏家沟发现辽金时代居住遗址一处》,《文物参考资料》年9期。

——以日常生活用词为例