股骨近端直型髓内钉对股骨前侧皮质撞击的影响及进针点的选择

王 昊,方诗元,王叙进,徐 磊,杨家赵,刘 雷

老年骨质疏松性髋部骨折的治疗在世界范围内仍是一种挑战。大多数老年髋部骨折需要手术治疗,从而预防卧床相关的并发症和降低病死率。近年来,髓内钉为治疗老年转子间骨折的主流,包括Gamma-3、防旋股骨近端髓内钉(PFNA)等在内的各种类型的短直型股骨近端髓内钉[1]。由于此类髓内钉最初依据国外股骨解剖参数设计,而亚洲人通常身材较矮,转子面积较小,髓腔较窄,从而导致髓内钉与国人股骨近端解剖的不匹配,尤其对于身材矮小的老年女性患者,股骨近端短直型髓内钉与患者股骨前弓的不匹配易导致对内定钉头与前侧皮层的异常接触(撞击)[2-3 ],甚至髓内钉穿透骨皮质。为了设计适合亚洲人股骨解剖学特征,髓内钉曾进行修改。但是所有的短钉(长度≤240mm)在矢状面上是没有前弓曲率的。对于最常用的正常大小的PFNA-Ⅱ(长200mm和直径10mm),Chang等[2]在亚洲人群中发现74.7%钉尖偏前,34.8%的远端尖端皮质撞击存在。短直钉和弯曲的股骨干在尺寸和形态上存在不匹配。

临床资料

1 一般资料

回顾性分析2010年1月—2016年12月安徽医科大学附属省立医院创伤骨科收治行股骨近端髓内钉固定的患者180例,其中男性65例,女性115例;年龄59~92岁,平均72.2岁。将患者患侧股骨侧位X线片在医学影像存档与通信系统(PACS)上放大6倍,由3名骨科医生观察髓内钉钉尖是否与股骨前侧皮质接触,接触即定义为撞击(图1)。

图1 患者女性,89岁,跌倒致左侧股骨粗隆间骨折,短直型PFNA-Ⅱ治疗股骨粗隆骨折后股骨侧位X线片,将其放大6倍,观察髓内钉远端与股骨前侧皮质接触,即撞击

2 纳入和排除标准

纳入标准:(1)影像学诊断示单纯股骨粗隆间骨折;(2)术后拍摄患者标准股骨正侧位片;(3)既往无股骨外伤手术史,无股骨肿瘤,结核病史,股骨无明显畸形;(4)治疗方式为股骨短直型髓内钉治疗。排除标准:(1)中青年、病理性股骨转子间骨折;(2)术中复位不佳、内固定失败。

3 样本数据的采集与前弓角的测量

国内杜心如和卢世璧[3]对股骨近端解剖结构参数的测量发现左、右股骨解剖结构无明显差异,郝廷[4]对双侧股骨电子模型实验结果示双侧股骨之间宽度,内径等参数差异无统计学意义。本文对左右侧不进行统计,对于纳入样本,分别统计患者性别、年龄、股骨前弓角、BMI、进针点,并对撞击患者的上述数据进行多元回归分析。前弓角测量:前弓角即股骨上1/3轴线与股骨髁长轴线中点垂线的夹角。将患者术前CT平扫数据导入计算机mimics16.0软件中,进行建模,取整合后的股骨模型标准侧位,测量前弓角。

进针点统计:将侧位片上股骨大粗隆看成一条线,且将大粗隆分为3等份,将髓内钉轴线与大粗隆交点定义为进针点,记录前1/3、中1/3以及后1/3。

4 统计学分析

结 果

1 性别、年龄、股骨前弓角、BMI对发生撞击的影响

年龄、股骨前弓角、BMI的差异与“撞击”有统计学意义(P<0.05),笔者发现,随着年龄、BMI的增加,股骨前弓角也在增加(P<0.05)。见表1。此外性别因素对于短直型髓内钉钉头与股骨前侧皮质的撞击的影响差异性有统计学意义(P<0.05),男性撞击率47.7%,女性撞击率65.2%。见表2。

2 进针点选择与主钉远端与股骨前侧皮质发生撞击的关系

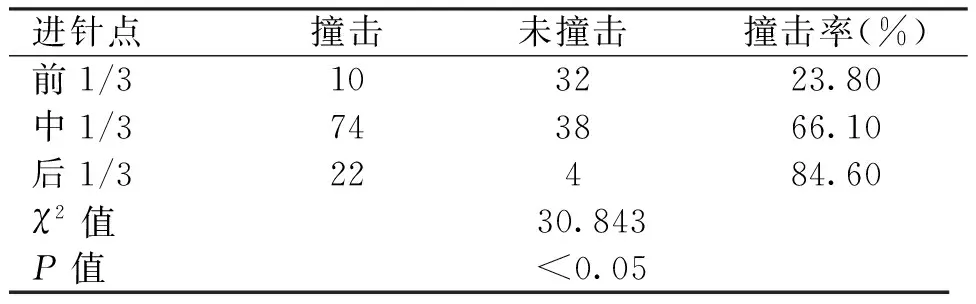

入针点的不同与撞击率差异性有统计学意义(P<0.05),髓内钉进针点为前1/3较中后1/3可以减少“撞击”的发生。见表3。

表1 两组患者基本情况

表2 撞击与性别关系

表3 撞击与进针点关系

讨 论

目前,顺行髓内钉是治疗老年股骨粗隆间骨折的主要手术方式,其优点在于手术时间短[5-6],伤口较小,通过较少的暴露和剥离即可完成手术,且有着良好的愈合率、较低的感染率,患者可早期负重。越来越多手术医师发现由于股骨近端髓腔解剖的差异,使髓内钉手术并不顺利,不正确的手术操作可能导致术中股骨髓内钉远端周围骨折、复位后骨折移位、术后大腿疼痛、髋内翻等,从而增加患者术后翻修率。大多数医师意识到股骨近端解剖与内植物的不匹配及入针点选择不当可产生上述并发症,而髓内钉术后并发症与患者骨质量、骨折类型、复位质量、内置物的设计与置入位置有关。

1 股骨前弓角的意义

对于股骨近端髓腔解剖的认识和测量,国内外均有学者进行研究,股骨前弓角主要是指股骨上段髓腔向前弯曲的角度,其存在满足人体负荷力线的要求,过大或过小均会导致股骨头与髋臼的相对位置与角度的改变,从而继发髋关节的改变。正常人前弓角约为(10.8±1.6)°[7],本文纳入统计的180例中,撞击组股骨前弓角较非撞击组股骨前弓角大,即股骨前弓角是影响股骨近端髓内钉与股骨近端髓腔匹配性的一个重要解剖因素。结果显示年龄、性别以及BMI差异与股骨前弓角大小相关,提示对于老年BMI较大的女性,往往存在较大的股骨前弓角,尤其对于老年肥胖型女性患者,骨质疏松的原因,骨皮质变薄,髓腔发生应力性改变,从而导致股骨前弓角较大,易发生髓内钉与骨皮质的撞击。对于髓内钉治疗此类股骨近端骨折的患者,股骨前弓角都是选取合适内植物时不可忽略的因素。是否可以顺利插入髓内钉主钉为手术关键所在,较大的股骨前弓角易导致术中短直型髓内钉插入困难,此时应避免强行插入,从而降低主钉与股骨撞击所致应力集中引发撞击产生并发症的概率。有经验的医师会适当进行扩髓后再次插入或更换拥有前弓的长型髓内钉。如果股骨前弓角不大,且骨折波及到股骨转子下或逆粗隆骨折时,可以选择较长的髓内钉。因此,正确认识股骨前弓角意义,可以完善术前计划,减少患者手术时间,减少手术创伤。

2 撞击所产生的并发症

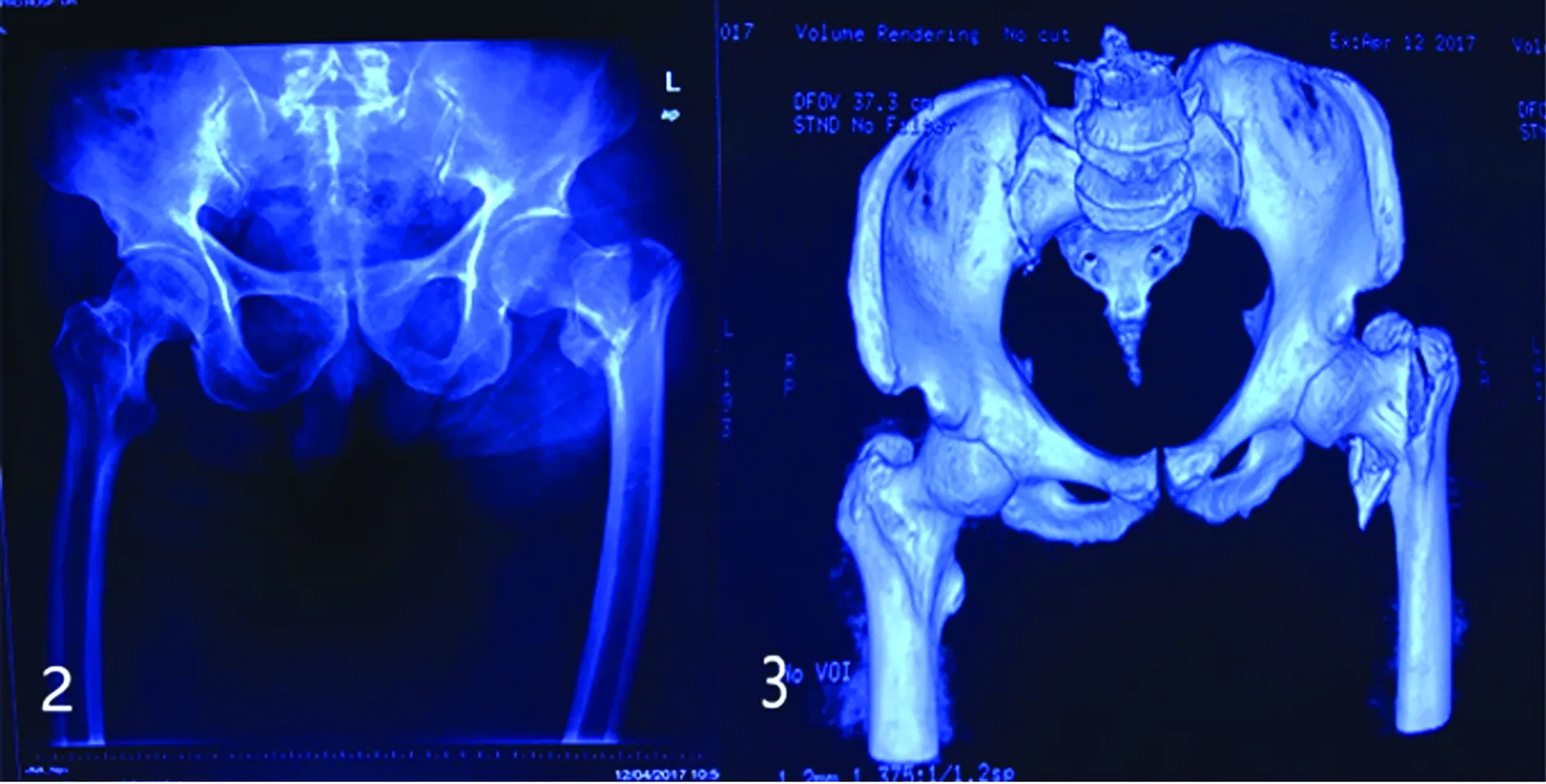

老年髋部骨折患者术后疼痛是影响手术疗效的一个重要因素,不仅是手术创伤带来疼痛,股骨前弓角较大时,短直型髓内钉直径较粗或较长易引发的撞击,常引发患者术后大腿疼痛(图2),从而影响患者有效地功能锻炼以及延迟下地时间。如患者术后疼痛波及时间较长或活动后突发剧痛,需考虑患者是否存在假体周围骨折。Engh等[8]发现,应力遮挡导致的骨吸收与内植物和股骨皮质接触有关,髓内钉与股骨皮质的撞击可使得髓内钉压迫局部股骨前侧皮质,从而造成骨皮质的损伤,同时发生骨吸收溶解,使得局部骨质强度降低,从而导致髓内钉的松动甚至发生假体周围骨折。这不仅使得术者未达到手术目的,同时也给患者身体、精神带来创伤。所以,治疗股骨粗隆间骨折时要正确认识髓内钉与股骨前弓角的匹配性[9],降低撞击发生率,减少术后并发症。

3 股骨前弓角差异与髓内钉进针点的选择

德国医生Kuntscher提出股骨直钉的进针点应该在大转子周围,但由于股骨近端结构的差异性以及股骨前弓的存在,近些年不少学者提出不正确的进针点是老年髋部骨折术后翻修原因之一[10],Labronici等[11]在研究股骨髓内钉进针点时提出顺行股骨髓内钉进针点在股骨梨状窝附近,可减少术后髓内钉与股骨近端皮质撞击以及降低术后翻修率。Roberts等[12]对150例股骨顺行髓内钉治疗股骨近端骨折分析发现,顺行股骨近端髓内钉进针点为大粗隆前1/3可以降低术后髓内钉远端中心在远端髓腔前1/3位置的概率,从而降低撞击发生率,这与笔者结果相符。可能是因为髓内钉进针点偏前可以使髓内钉轴线与髓腔轴线相符,偏中后时增加短直型髓内钉进入髓腔的角度,相当于间接增大股骨前弓角对短直钉插入的影响,导致撞击发生率较高。

a b

c d

e f

图2 患者男性,76岁,摔倒致左侧股骨粗隆间骨折。a、b.入院后双髋X线片与CT三维重建;c、d.术中透视图,见股骨前弓角较大;e、f.行髓内钉治疗股骨粗隆间骨折后大腿前侧疼痛(黑点标记),X线片示髓内钉与股骨前侧皮质发生撞击,后者考虑为术后大腿疼痛原因

本次研究可以看出将股骨近端短直型髓内钉插入上段弯曲的股骨髓腔中,钉尖与皮质是否发生撞击取决于如下几个因素:股骨近端解剖结构、选取髓内钉的长短、直径以及进针点的选择。如何减少撞击的发生率,降低术后并发症发生率,要求手术医师在术前对患者股骨解剖结构与内植物及其进针点的选择有着充分的准备。对于老年患者,尤其是老年身材矮小的女性患者,应重视髓腔变化引起的股骨前弓角增大导致髓内钉与骨皮质发生撞击问题,对于此类患者治疗提出以下建议:(1)选取具有前弓的长型髓内钉[13];(2)适当进行扩髓;(3)术中透视选择偏前的进针点;(4)如患者髓腔较窄或偏前进针点导致螺旋刀片难以到达理想位置,可以选择髓外固定。